在有人群的地方“面子”的生命力總是格外旺盛,哪怕這種面子只是幻想

雖然龍只是中國人虛構(gòu)出來的圖騰崇拜

據(jù)清同治辛末《葉縣志》、《漢書》

葉地是淺山丘陵向平原過渡的地帶

綜上,如此一個為民謀利的實干家

據(jù)《史記·三十世家·楚世家》中記載:楚惠王十年楚國大夫白公勝起兵謀反

眾所周知,在春秋戰(zhàn)國時期一旦臣子手握大權(quán)

這樣一位為民造福

有人說該怨孔子和他的儒家學(xué)派傳承者,這類觀點認(rèn)為葉公的壞名聲全因和孔子拌了句嘴

這次不愉快的交流是孔子沒有在葉地久留的重要原因

“子張見魯哀公不禮

因為這段文字,葉公被后世人貽笑千年

首先

再次

所以

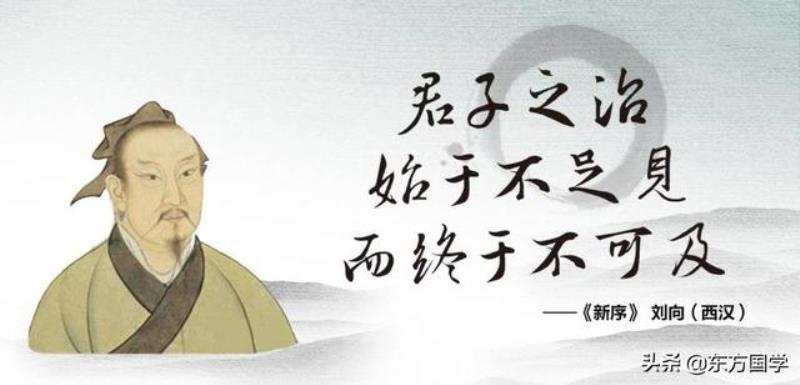

,既然劉向在《新序》中既記載了關(guān)于葉公負面形象的故事,同時也記載了他正面形象的故事,又怎能說劉向這些史學(xué)家是在刻意抹黑葉公形象呢?不過話又說回來

,盡管關(guān)于葉公正面、負面事跡都曾被記載于歷史文獻,但后人偏偏對葉公負面形象的故事印象更深刻,不能怪跟葉公拌過嘴的孔子,也不能怨編纂歷史文獻的史學(xué)家,只能怨后來的傳播者選擇性地傳播了葉公負面形象的故事,而聽者選擇性地記住了這些,然后再傳給別人……在這樣的惡性循環(huán)傳播方式下,一代名相葉公就成為“好事不出門,壞事行千里”的真實寫照。

“好事不出門

,壞事行千里”的傳播現(xiàn)象,對被評價的當(dāng)事人并不公平,也并非對一個人的客觀評價,但這種現(xiàn)象卻真實存在于現(xiàn)實生活中。一個人的負面事跡之所以比正面事跡傳播得更快更廣,從心理學(xué)角度來講,很大程度上源于人們在他人負面事跡中,找到了自己負面情緒的共鳴,比如說雖然“葉公好龍”的成語故事是虛構(gòu)的,但人們在生活中肯定遇到過沽名釣譽、裝腔作勢的偽君子,而人們在傳播這個成語時,亦是在發(fā)泄自己對這種人的不滿情緒。此外,在拿他人的負面事跡同自己正面事跡的對比時,通過貶低別人抬高自己獲得暫時的心理平衡

由此可見“好事不出門

,壞事行千里”這一怪象的生命力多么頑強,所以當(dāng)人們意識到這一點時,若處于被評價者的角度,他們很可能會像“葉公好龍”一樣,去千方百計地維護自己的正面形象,哪怕這種正面形象是虛假的,相反不敢將自己并不那么光鮮的一面展示于眾,畢竟被認(rèn)同是正常人的一大共同需求。葉公好龍之舉可以理解

,但這樣做的后果很可能只會創(chuàng)造出虛偽的美好。況且基于“好事不出門,壞事行千里”的傳播邏輯,這樣做也并不能使自己的好名聲傳播開來。所以人們要想得到來自他人的客觀認(rèn)同、無懼小過錯被人知曉,除非顛覆以上的傳播邏輯,這有賴于每個人在充當(dāng)傳播者的角色時,能對一個人、一件事有全面、辯證的宣傳,而非抓著他人的短處四處宣揚。

作者:高遠

本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/143292.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除

下一篇:

阿根廷西部發(fā)生強烈地震

,背后有何原因" onerror="nofind(this)" >

,背后有何原因" onerror="nofind(this)" >