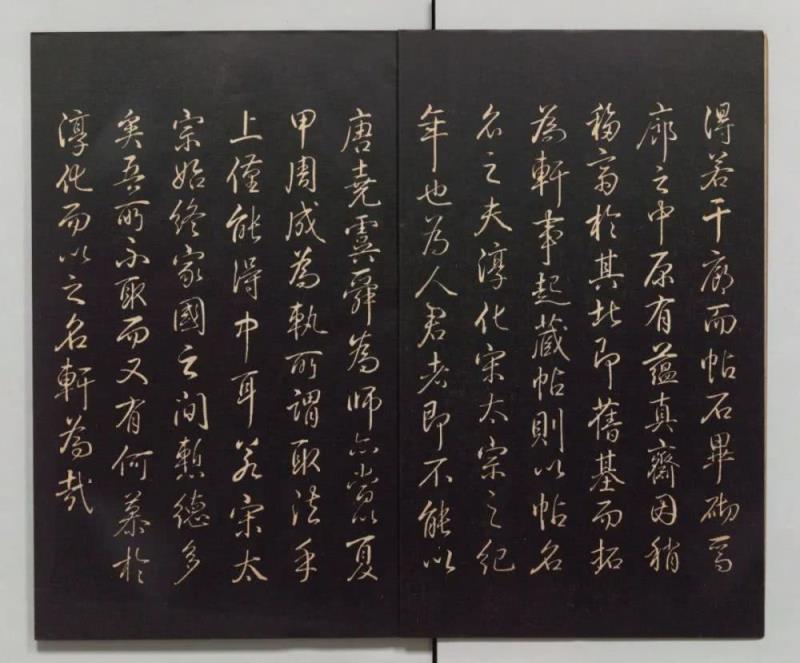

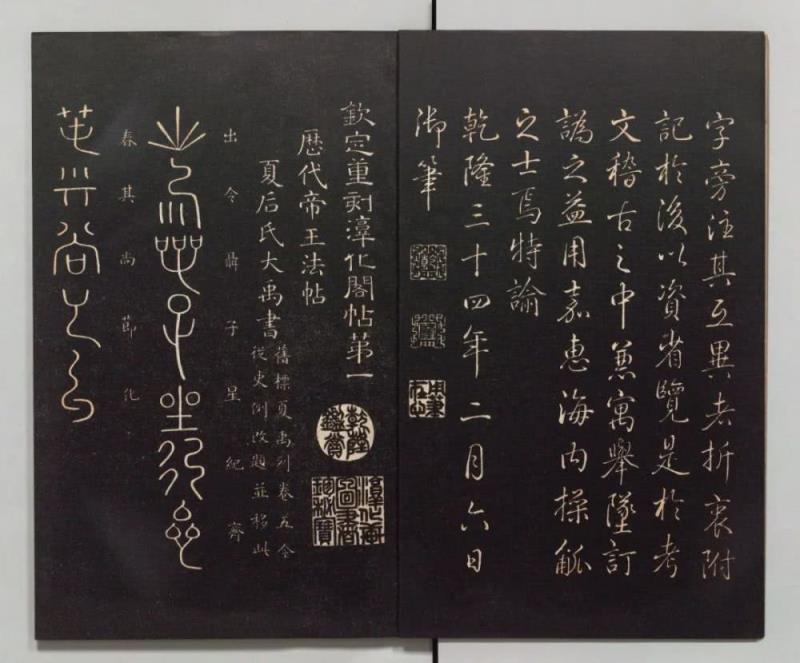

清拓《欽定重刻淳化閣帖》原本《淳化閣帖》。十卷又稱《淳化秘閣法帖》

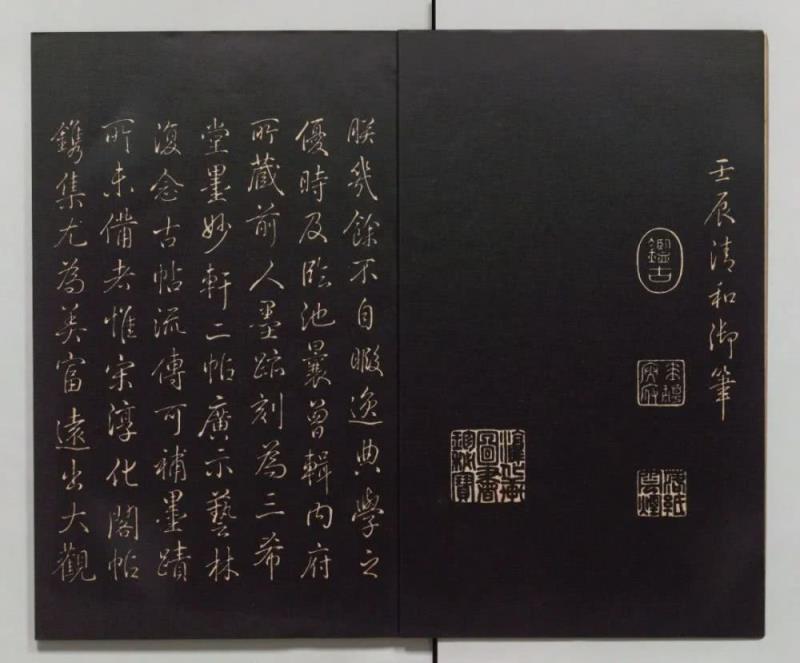

淸高宗鑒于日趨緊多的翻刻本已完全失去其本來面目

此帖由御書處刻工佳手鉤刻摹刊至精

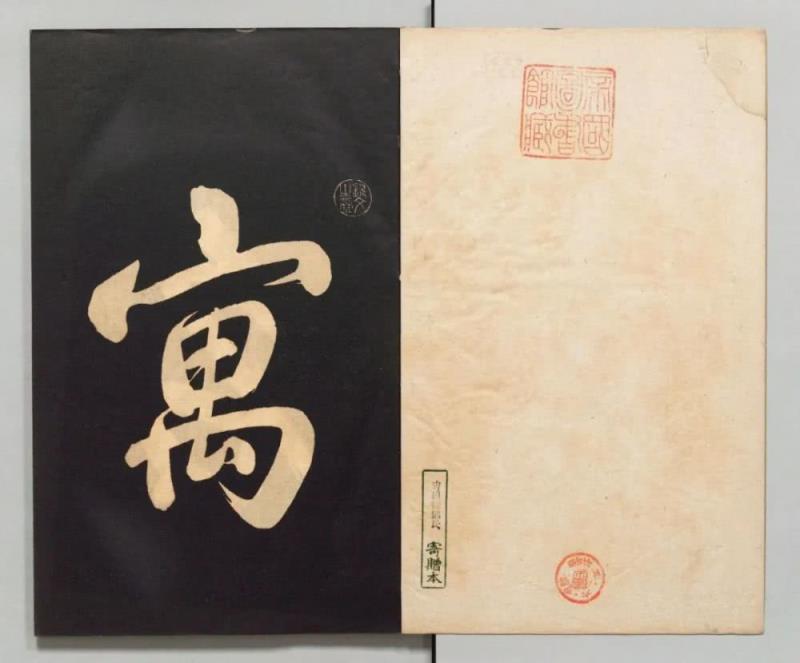

乾隆三十七年(1772年)帖石鐫成后高宗皇帝猶恐失散即將畢士安賜本(淳化閣帖》與重刻原石一起貯于圓明園淳化軒內(nèi)

乾隆《欽定重刻淳化閣帖》石版,原貯于長春園淳化軒

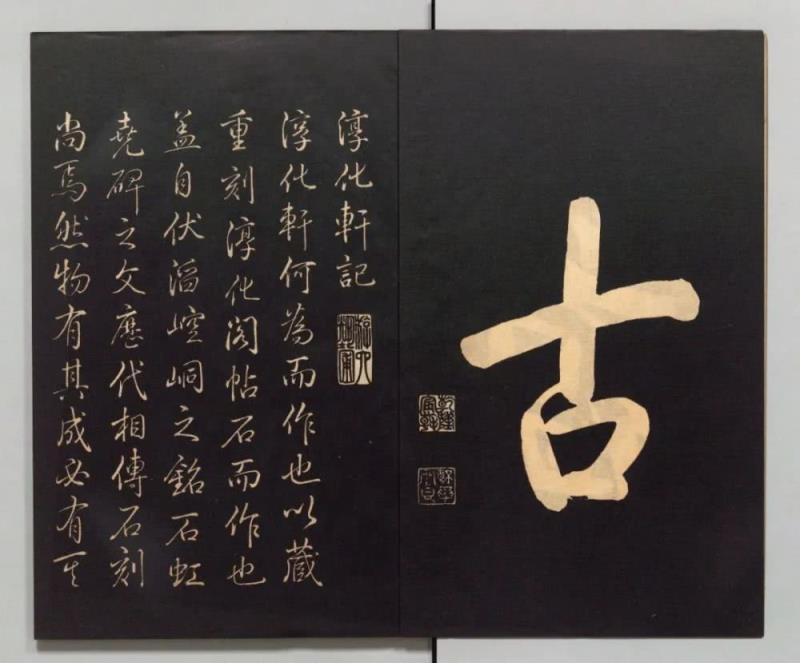

淳化法帖

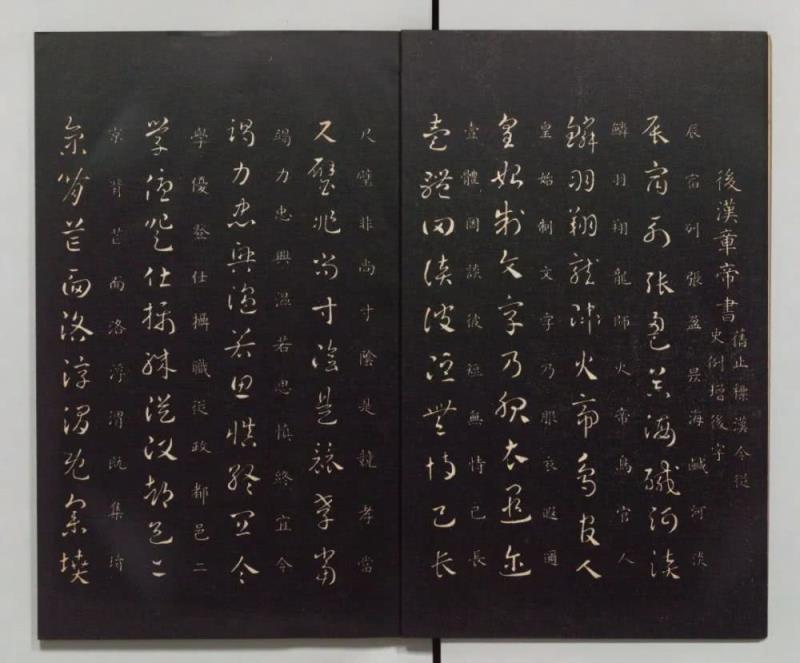

,原是北宋淳化三年(992年),奉宋太宗趙光義旨意,摹刻于秘閣之中的叢帖,世稱《淳化閣帖》清代乾隆帝弘歷喜好書法

今出土的摹帖版,面幅為90厘米*33厘米

,石厚11厘米。7頁帖版的序號是三冊一號、六號、 七號(殘),四冊八號(殘),五冊一號、十四號和九冊三號(殘)。其中除五冊十四號為“釋文訂異”,九冊三號為隋釋智果書“王右軍”帖、“蔡邕”帖之外, 余均為王義之墨跡,包括其“適得”、“比奉”、“七兒”、“省足”、“云譙”、“知足”、“期已”、“信云”、“不審”、“伏想”等近20幅名帖。出土帖版中乾隆三十四年的《欽定重刻淳化閣帖》是一部很重要的本子,其所據(jù)的底本為明末清初孫承澤原藏的所謂畢士安本。以乾隆刻本和司空公本的第四

這個所謂的畢士安賜本,在康熙時已入內(nèi)府

,康熙曾親跋此本: “……此本乃賜翰林學士畢士安者……漢晉以來,翰墨風規(guī),宛然猶在者,尚賴此帖之存也,朕幾政余閑,啟帙披卷,如晤往昔,心意融洽,洵可寶而藏之也。到了乾隆三十四年

,以此本作為底本重刻的《淳化閣帖》,乾隆在卷首題詞中說:“內(nèi)府舊藏淳化閣帖極多,而此畢士安所得賜本,拓最精好, 爰特敕選工鉤摹上石,冀復舊觀。這個本子到了嘉慶年間,成親王永瑆題在現(xiàn)藏美國弗利爾美術館的紹興國子監(jiān)本第十冊末有:“余昔在上書房得見內(nèi)府所藏宋太宗賜畢士安本, 此本楮墨正與相似

,嘉慶庚午四月七日商丘陳伯恭先生攜此本與賈似道重摹初拓本相見……”這說明,這個乾隆刻本的底本在1810年前不久仍然存在,其消失的原因很簡單,乾隆在其重刻本的第十卷末有:“重摹淳化閣帖成,因并棄畢士安原本于淳化軒。這就是說,這個底本和重刻帖石一并存放在圓明園的淳化軒。I860年英法聯(lián)軍焚毀圓明園,所謂畢士安底本也必遭毀滅。乾隆重刻本

,除了改變原刻整體程序外,也有對個別字體修正原刻的失誤,如第八卷《此郡帖》的“非?div id="4qifd00" class="flower right">弘歷繼位九年(1744 )命臣將內(nèi)府所藏書畫著錄《石渠寶笈》

書為游藝之一

《三希堂法帖》刻后十九年即乾隆三十四年(1769),弘歷又重新刻了一部《淳化閣帖》

。這部帖是據(jù)賜畢士安本墓刻的,故書家與書帖和《閣帖》相同。然而不同的是:(一)除帝王帖置首卷外,其他帖完全按時代先后排列:第一,歷代帝王;第二,上古至晉人;第三,第四當時為什么要這樣做呢

朕幾余不自暇逸,典學之優(yōu)

第王著昧于辨別

特諭。

乾隆三十四年(1769)二月六日

在這篇短文中,已經(jīng)把刻帖的目的和重刻與原帖之不同講得很明白了。據(jù)于敏中跋

清代三百年

此為民國10年上海商務印書館影印乾隆內(nèi)府本附釋文:

【終】

書法字帖·書法字典

本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/147383.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享

上一篇:

日本皇太子訂婚

下一篇:

中國著名物理學家何育杰逝世