《清平樂》的熱播讓宋朝再次走進我們的視野,昨天我們重新認識了寬仁溫和的宋仁宗

,今天一起來聽郭老師講宋型文學的審美風貌吧

! 在這周,我們將圍繞北宋的政治

、文化

、文學,推出系列微信

,與你一同走進那個迷人的時代

。

光風霽月:宋型文學的審美風貌

文/郭英德

摘要

同宋代文官政治、崇文尊道

、文化普及

、文采風流等社會文化特征相關(guān),宋型文學是一種涂染著鮮明的政治化和道德化色彩的文學

,是一種具有思辨精神和超越精神的理性化的文學

,是一種洋溢著濃郁的書卷氣和學問氣的文學,是一種生活化

、閑適化

、個人化的文學

。這四大特征的交相融匯,便形成了宋型文學“光風霽月”般的基本審美風貌

。

關(guān)鍵詞:宋型文學

;審美風貌;政治化

;道德化

;理性化;學問氣

;生活化

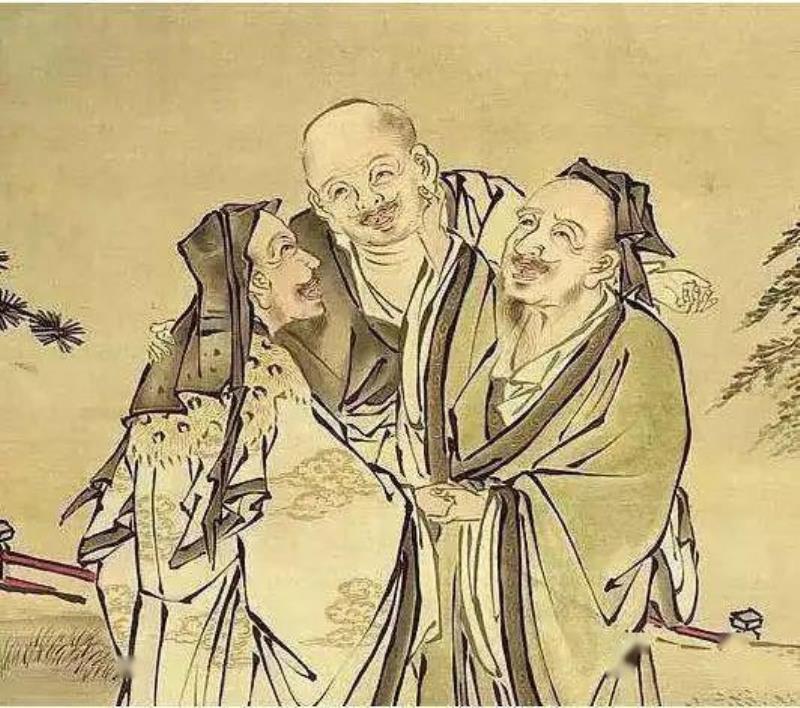

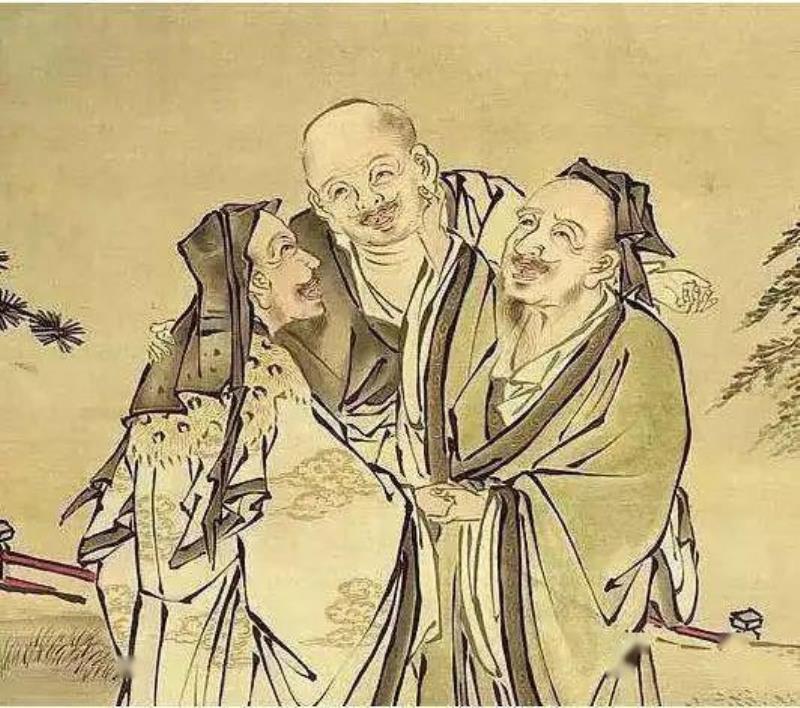

宋代在中國古代歷史進程中是世界矚目的文化昌明時期

,陳寅恪甚至認為:“華夏民族之文化,歷數(shù)千年之演進

,造極于兩宋之世

。”黃庭堅曾稱贊理學家周敦頤“人品甚高

,胸中灑落

,如光風霽月”(《豫章黃先生文集》卷1《濂溪詩序》)李侗認為此語“善形容有道者氣象”(《宋史》卷428《李侗傳》)。 就其本體而言

,宋人極力秉持的“道”大都是這樣一種發(fā)自內(nèi)心生命真源的灑落出塵之思與洪大光朗的精神氣象

,宋人的文學創(chuàng)作則是自此“道”汩汩流出而又體現(xiàn)此“道”的文字。因此

,本文借用“光風霽月”一詞

,涵概宋型文學整體的審美風貌。

文官政治與士人風范

宋型文學的第一個特征

,是揚棄了六朝隋唐五代文學的“緣情”傳統(tǒng)

,復蘇了先秦兩漢文學的“言志”傳統(tǒng),涂染著鮮明的政治化和道德化色彩

。文學的政治取向和道德取向

,來源于宋代士人政治使命感和道德責任感的普遍高漲,這成為宋代士人特有的風范

。而宋代士人的政治風范和道德風范

,則是有宋一代獨特的文官政治的產(chǎn)物。

鑒于中唐以來藩鎮(zhèn)強盛

、尾大不掉的歷史教訓

,宋王朝建國之初,便制定了崇文抑武的基本國策

。太祖趙匡胤把朝廷正殿命名為“文德殿”

,聲明文物之邦為建國目標。他還以“不得殺士大夫及上書言事人”鐫為誓碑

,立于太廟秘室

,垂示嗣君(舊題陸游《避暑漫鈔》引《秘史》,又見《宋稗類鈔》卷1《戒碑》)

。開寶元年(968)

,詔令宰相須用“讀書之人”(范祖禹《帝學》卷3)。太宗趙光義更是大力“興文教,抑武事”(《續(xù)資治通鑒長編》卷18引司馬光語)。他將學士藏書地命名為“崇文館”,并且親自撰寫《文明政化》一書(王應(yīng)麟《玉?div id="jfovm50" class="index-wrap">!肪?8)。北宋初姚鉉將宋代開國的成功歸因于“崇文右學之效”(《唐文粹·序》)

。南宋時陳亮也說:“太祖皇帝用天下之士人

,以易武臣之任事者,故本朝以儒立國

,而儒道之振

,獨優(yōu)于前代?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ā叮ㄋ问贰肪?36《陳亮傳》) 由于崇文抑武

,科舉制度成為文官政體最重要的選官制度。宋代科舉取士

,較之唐代有所發(fā)展

。首先,在錄取名額方面

,唐時進士科取士

,每年不過二三十人,最多不過70人

,而宋代從太宗時起

,就不斷擴充錄取名額,參加省試的舉人往往達一二萬人

。據(jù)統(tǒng)計,北宋一代開科69次

,共取正奏名進士19281人

,諸科16331人,合計35612人

,如果包括特奏名及史料缺載者

,取士總數(shù)約為61000人,平均每年約為360人

。南宋時每科進士及第也都在四五百人

。其次,宋代科舉向普通士人開放

,應(yīng)試者和登第者“家不尚譜呈

,身不重鄉(xiāng)貫”(陳傅良《止齋先生文集》卷35《答林宗簡》)

,唯才是舉。蘇轍說:“今世之取人

,誦文書

,習程課,未有不可為吏者也

。其求之不難而得之甚樂

,是以群起而趨之。凡今農(nóng)工商賈之家

,未有不舍其舊而為士者也

。”(《欒城集》卷21《上皇帝書》)而且對于多次應(yīng)試的舉人實行“特奏名”法

,還特賜各科“出身”(王栐《燕翼詒謀錄》卷1《進士特奏》)

。第三,在考試制度方面

,唐時殿試僅偶爾為之

,未形成定制;宋開寶六年(973)

,太祖親臨講武殿命題取士

,從此確立殿試制度,進士被譽稱為“天子門生”

。為了防止作弊

,從太宗淳化三年(992)起實行“糊名彌封法”和“鎖院”制度,真宗大中祥符八年(1015)實行“謄錄法”(《宋史》卷155《選舉一》)等

,考試制度愈趨嚴格

。第四,在任職方面

,唐時進士及第

,僅僅取得做官資格,還需通過吏部“選試”

,才能得到實際官職

;而宋代只要進士及第,一般都直接按考試成績等第授官

。太平興國二年(977)就曾選拔士人幾五百以補闕(《續(xù)資治通鑒長編》卷17)

。如果科舉考試中狀元及第,皇帝臨軒放榜

,榮耀異常

,而且升遷迅速,“不五年即為兩制

,亦有十年至宰相者”(魏泰《東軒筆錄》卷6)

。

科舉制度推行的結(jié)果

,形成了宋朝獨特的文官政治,使魏晉以來的世族門閥制度不再可能死灰復燃

。文臣由科舉考試而進入仕途

,成為宋代官僚階層的主要成分。據(jù)統(tǒng)計

,在《宋史》有傳的北宋166年間的1533人中

,以布衣入仕者占55.12%,比例甚高

;北宋一至三品官中來自布衣者約占53.67%

,且自宋初逐漸上升,至北宋末已達64.44%

。另從最高的宰輔大臣的成分來看

,在唐代,科舉制度雖然有力地沖擊了魏晉以來的門閥制度

,但世族仍保持相當強大的政治勢力

,僅崔氏十房前后就有23人任相,占唐代宰相總數(shù)369人的1/15

。而宋代宰輔中

,除了呂夷簡、韓琦等少數(shù)家族多產(chǎn)相才者外

,非名公巨卿子弟占了很大的比重

,布衣出身者竟達53.3%,像趙普

、寇準

、范仲淹、王安石等名相

,均出于寒素或低級品官之家

,他們形成宋代文官政府的核心。有宋一代

,上自中央

,下至地方,大都選用文士任職

,正如蔡襄所說的:“今世用人,大率以文詞進:大臣

,文士也

;近侍之臣,文士也

;錢谷之司

,文士也

;邊防大帥,文士也

;天下轉(zhuǎn)運使

,文士也;知州郡

,文士也

。雖有武臣,蓋僅有也

?div id="d48novz" class="flower left">

!保ā抖嗣骷肪?2《國論要目》)《宋史》卷439《文苑傳序》也說:“上之為人君者,無不典學

;下之為人臣者

,自宰相以至令錄,無不擢科

,海內(nèi)文士彬彬輩出焉

。”

由于文官政治的普及

,宋代士人的身份出現(xiàn)了與唐代不同的特點

,即大都是集官僚、文士

、學者三位于一身的復合型人才——士大夫

。宋代士大夫往往具有強烈的政治使命感,以從政為已任

,以吏能相激勵

。歐陽修常說:“文章止于潤身,政事可以及物

?div id="4qifd00" class="flower right">

!保ā端问贰肪?19本傳)他曾作詩道:“折腰莫以微官恥,為政須通異俗情

?div id="4qifd00" class="flower right">

!保ā稓W陽文忠公文集·居士集》卷12《送楊君之任永康》)他自稱,當貶官夷陵時

,“無以遣日

,因取架閣陳年公案,反覆觀之

。見其枉直乖錯

,不可勝數(shù)”,“當時仰天暫心,自爾遇事

,不敢忽也”(吳曾《能改齋漫錄》卷13)

。他的這種致力吏政的精神成為宋代士大夫的典范,據(jù)說蘇軾“亦以吏能自任

,或問之

,則答日:‘我于歐陽公及陳公弼處學來?div id="jfovm50" class="index-wrap">!保ㄍ希┧未芏嗍咳诉€喜談兵

,如北宋時王禹偁、富弼

、梅堯臣

、尹洙、蘇洵

、蘇軾等都有論兵論戰(zhàn)的專著

;南宋時辛棄疾更有《美芹十論》、《九議》等鴻篇巨制

,連理學家楊萬里

、朱熹等也都喜歡談兵。文官政治也造成了激烈的朋黨之爭和派系傾軋

,北宋時有圍繞慶歷新政和熙寧變法而展開的新舊黨爭

,南宋時有圍繞著宋金關(guān)系而展開的和戰(zhàn)之爭等等。士人有的主動自覺地投身黨爭

,有的不由自主地卷入黨爭

,在黨爭中強化了他們的政治使命感。

總體上看

,宋代士人普遍以國家棟梁自居

,養(yǎng)成參政議政的素質(zhì),意氣風發(fā)地發(fā)表政見

,有著強烈的從政熱情

。“兼磨斷佞劍

,擬樹直言旗”(王禹偁《小畜集》卷8《謫居感事》)

,“開口攬時事,議論爭煌煌”(歐陽修《歐陽文忠公文集·居士集》卷2《鎮(zhèn)陽讀書》)

,“深探力取常不寐

,思以正議排縱橫”(王安石《臨川先生文集》卷5《次韻信都公石枕蔪簟》)等等,成為宋代士人特有的精神風貌

。葉適認為

,從韓琦、范仲淹開始,天下議論

,相因而起,以至“朝廷每有一事

,則是非蜂起

,嘩然不安”。至歐陽修“尤好立論

,士之有言者

,皆依以為重,遂以成俗”(羅大經(jīng)《鶴林玉露》卷2引)

。因此

,文學便具有鮮明的政治品格,成為士人干預時事的有力工具

。宋代詩文在言情之外尤重議論

、說理,這也是一個重要原因

。影響所及

,以文為詩、以文為詞

、以文為賦

、以文為駢,文學中出現(xiàn)普遍的散文化傾向

。甚至記敘文也以議論見長

,陳師道說:“退之作記,記其事爾

,今之記乃論也

。”(《后山詩話》)

而且

,宋代士人多尚風節(jié)

,具有強烈的道德責任感。在宋代士風的轉(zhuǎn)移中

,范仲淹具有巨大的典范作用

。朱熹推重范仲淹“大厲名節(jié),振作士氣

,故振作士大夫之功為多”(《朱子語類》卷129)

。《宋史》卷314《范仲淹傳》也說:“每感激論天下事

,奮不顧身

。一時士大夫矯厲尚風節(jié),自仲淹倡之?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!狈吨傺统械膽c歷新政

,目的不僅僅在于改變朝廷的政策,更重要的還在于從整體上改變政治精英的道德人格

,孫復致范仲淹的信就說范仲淹“既俾吾宋之學為舜禹文武之學

,是將俾吾宋公卿士夫之子弟為舜禹文武公卿大夫之子弟也”(《孫明復小集》)。范仲淹的人格精神影響了整個宋代

,《宋史》卷446《忠義傳序》說自范仲淹

、歐陽修等“諸賢以直言讜論倡于朝,于是中外搢紳知以名節(jié)相高

,廉恥相尚

,盡去五季之陋矣。故靖康之變

,志士投袂

,起而勤王,臨難不屈

,所在有之

。及宋之亡,忠節(jié)相望

,班班可書

,匡直輔翼之功,蓋非一日之積也”

。于是

,“在朝之士觀其見危之大節(jié),在野之士觀其奉身之大義”(黃庭堅《豫章黃先生文集》卷25《書贈韓瓊秀才》)

,成為宋代士大夫立身處世的準則

。 在強烈的道德責任感驅(qū)動下,文道關(guān)系成為宋代文學思想中的一個重要命題

,儒家重教化的文學思想也成為占主導地位的意識形態(tài)

。

三教融通與理性精神

當然,宋代士人政治使命感和道德責任感的普遍高漲

,也與宋代崇儒尊道的國策以及與之相適應(yīng)的理學思想的興起密切相關(guān)

。

崇儒尊道是宋代的基本國策。真宗趙恒在《崇儒術(shù)論》中說:“儒術(shù)污隆

,其應(yīng)實大

,國家崇替,何莫由斯

?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ā端问贰肪?87《陳彭年傳》引)儒學自漢代形成“漢學”以來

,長期處于停滯狀態(tài)。宋初基本上承襲唐代儒學

,至宋仁宗慶歷年間(1041—1048)

,風氣大變,以新儒學(即理學)為代表的“宋學”應(yīng)運而

,在中國學術(shù)史上與以兩漢經(jīng)學為代表的“漢學”分庭抗禮

。宋儒進一步強化儒學原本堅持的君臣、父子等“三綱五?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!保瑢⑵涮岣邽榫哂邢闰灡倔w性質(zhì)的“天理”

;尤其重視有關(guān)人性內(nèi)在修養(yǎng)的“仁學”

,將其發(fā)展為一套十分精微的“心性”學說。宋儒將宇宙論和心性論最終統(tǒng)一于倫理學中

,從而在新的基礎(chǔ)上重建了儒家的倫理道德秩序

。這套倫理道德學說,特別要求人的主體的道德自覺和理性自覺

,反映了宋代士人在崇儒右文政策吸引下積極參預現(xiàn)實政治生活的勇氣和決心

。張載說:“為天地立心,為生民立命

,為往圣繼絕學

,為萬世開太平?div id="4qifd00" class="flower right">

!保ā端卧獙W案》卷18《橫渠學案》下《近思錄拾遺》)這是從廣闊的宇宙空間和邈遠的歷史時間中確認人的社會角色

。這種道德自覺和理性自覺,大大強化了宋型文學的政治化

、道德化特點

,尤其是強化了文學的道德指向。

程頤曾明確地將學術(shù)一分為三

,把文學擺在與儒學相對立的地位上

,說:“古之學者一,今之學者三

,異端不與焉

。一日文章之學,二日訓詁之學

,三日儒者之學

。欲趨道,舍儒者之學不可

?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ā逗幽铣淌线z書》卷18) 宋人還特別強調(diào)“溫柔敦厚”的傳統(tǒng)詩教

,將文學看作涵詠性情、培育道德的一種手段

。理學家語錄

,如程顥、程頤認為:“興于詩者

,吟詠性情

,涵暢道德之中而歆動之,有吾與點之氣象

?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ā逗幽铣淌贤鈺肪?)程門弟子楊時也說:“為文要有溫柔敦厚之氣,對人主語言及章疏文字

,溫柔敦厚尤不可無

。……君子之所養(yǎng)

,要令暴慢邪僻之氣不設(shè)于身體

。”(《龜山集》卷10《龜山語錄》卷1)詩論家詩話

,如司馬光說:“古人為詩

,貴于意在言外,使人思而得之

,故言之者無罪

,聞之者足以戒也。近世詩人

,惟杜子美最得詩人之體

。”(《溫公續(xù)詩話》)魏泰說:“唐人亦多為樂府

,……其述情敘怨

,委曲周詳,言盡意盡

,更無馀味

。及其末也,或是詼諧

,便使人發(fā)笑

,此曾不足以宣諷?div id="4qifd00" class="flower right">

!保ā杜R漢隱居詩話》)文學家文論

,如蘇軾說:“古今詩人眾矣,而杜子美為首

,豈非以其流落饑寒

,終身不用

,而一飯未嘗忘君也歟?”(《蘇軾文集》卷10《王定國詩集序》)韓駒說:“詩言志

,當先正其心志

。心志正,則道德仁義之語

、高雅淳厚之義自具

。《三百篇》中有美有刺

,所謂思無邪也

。先具此質(zhì),卻論工拙

?div id="4qifd00" class="flower right">

!保ā对娙擞裥肌肪?3引) 這種道德化的文學觀念一方面要求文學堅持道德教化傾向,另一方面也努力使道德向?qū)徝揽繑n

,從審美中體會、表現(xiàn)儒家理想的道德境界

,從而揭示了道德與審美的相通之處

。將道德與審美融為一體,是宋代文學的突出現(xiàn)象

。

然而更重要的是

,以理學為代表的宋學大大激發(fā)了宋代士人的理性精神。這種理性精神

,首先表現(xiàn)為疑辯創(chuàng)新的鮮明傾向

。在宋學的發(fā)展過程中,始終貫穿著疑辯風氣

,在經(jīng)典解釋中由疑傳發(fā)展為疑經(jīng)

,在撰述形式上則由謹守傳注演變?yōu)樽h古擬圣,自創(chuàng)新說

。疑辨風氣使宋代士大夫大多具有自主

、自信、自斷的文化性格

,不以圣賢之說

,社會成見來替代自己的獨立思考。如歐陽修說:“篇章異句讀

,解詁及箋傳

。是非自相攻,去取在勇斷

?div id="d48novz" class="flower left">

!保ā稓W陽文忠公文集·居士集》卷9《讀書》)蘇軾評價王安石說:“網(wǎng)羅六藝之遺文

,斷以已意;糠秕百家之陳跡

,作新斯人

。”(《經(jīng)進東坡文集事略》卷39《王安石贈太傅制》)蘇軾自述:“幽居默處而觀萬物之變

,盡其自然之理而斷之于中

。其所不然者,雖古之所謂賢人之說

,亦有所不取

。”(《蘇軾文集》卷48《上曾丞相書》)程頤說:“學者要先會疑

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!保ā逗幽铣淌贤鈺肪?1)南宋理學之集大成者朱熹曾專門闡述“決疑存信”的問題,說:“前輩固不敢妄議

,然論其行事之是非

,何害?固不可鑿空立論

,然讀書有疑有所見

,自不容不立論。其不立論者

,只是讀書不到疑處耳

。”(《宋元學案》卷48)陸九淵也說:“為學患無疑

,疑則有進

。”(《陸九淵集》卷35《語錄》下)他提倡:“學茍知本

,六經(jīng)皆我注腳

。”(《象山集·象山語錄》卷4)理性思辨

,大膽創(chuàng)新

,自出議論,獨抒已見

,這種疑辨創(chuàng)新的學風是宋代學術(shù)的精神傾向

,并且成為推動思想文化全面繁榮的強大動力。

宋代士人的理性精神

,還表現(xiàn)為兼容整合的文化思想

。儒、釋

、道三教融通

,成為宋代思想文化的基本特點

。如宋代理學雖然標榜為儒學正宗,其實卻是子思

、孟軻學派以至漢代董仲舒神學

、魏晉南北朝玄學和佛學的大雜燴。周敦頤

、邵雍被目為道教化的人物

,以陸九淵為代表的心學一派又被后人直指為禪學,并非毫無根據(jù)

。程熙說其兄程顥的學術(shù)是“泛濫于諸家

,出入于老、釋者幾十年

,返求諸六經(jīng)而后得之”(《河南程氏文集》卷12《明道先生行狀》)

。朱熹早年留心佛學,“也理會得個昭昭靈靈底禪”(《(朱子語類》卷140)

,他說:“端居獨無事

,聊披釋氏書。暫釋塵累牽

,趣然與道俱

。”(《朱文公集》卷1《久雨齋居誦經(jīng)》)理學家?guī)煹軅魇诘奈淖殖32捎谜Z錄體

,也是仿效唐以來僧徒記錄師語的形式

。所以清人全祖望說:“兩宋諸儒

,門庭徑路

,半出入于佛老?div id="jfovm50" class="index-wrap">!保ā鄂^

亭集外編》卷31《題真西山集》)理學以儒家學說為本位

,積極吸收、整合佛

、道學說

,重建傳統(tǒng)文化,給陷入困境的儒學注入新的活力

,得以在與佛

、道鼎足而三的思想格局中維護儒學的正統(tǒng)地位。又如宋代佛教主動吸取儒

、道兩家的思想

,并力求適應(yīng)傳統(tǒng)的倫理觀念。釋智圓認為

,儒

、釋二教在根本上是協(xié)調(diào)的:“儒者飾身之教

,故謂之外典也;釋者修心之教

,故謂之內(nèi)典也

。”“故吾修身以儒

,治心以釋

。”(《閑居集·中庸子傳(上)》)所以他自稱:“于講佛教外

,好讀周

、孔、揚

、孟書

,往往學為古文以宗其道,又愛吟五七言詩以樂其性

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!保ā堕e居集序》)云門宗禪僧契嵩也宣揚佛家應(yīng)與儒家一樣講求孝道(《鐔津文集》卷3《孝道》),并將佛教的五戒十善與儒家的仁義忠孝相印證

,以為二者是“異號而一體”(《鐔津文集》卷1《原教》)

。

因此,三教融通的思潮在宋代士人中廣為流行

,成為文學家的基本思想傾向

。王禹偁三教兼學,在受貶后自稱:“壯心無復思行道

,病眼唯堪學坐禪

。”(《小畜集》卷10《朝簪》)他還說“夫禪者

,儒之曠達也”(《小畜集》卷17《黃州齊安永興禪院記》)

;又說“子美集開詩世界,伯陽書見道根源”(同上卷9《日長簡仲咸》)

,所謂“伯陽書”即指

老子著作《

道德經(jīng)》

。歐陽修極力維護儒家道統(tǒng),著有《本論》二篇

,宣傳辟佛(《歐陽文忠公文集·居士集》卷17)

。然而他年輕時即為佛理所“心醉色怍,欽嘆忘返”(謝絳《游嵩山寄梅殿丞書》

,《歐陽文忠公文集》附錄卷5)

,晚年“更罹憂患”后,“遂有超然物外之志”,向薦福寺颙華嚴和尚“問其說”(葉夢得《避暑錄話》卷上)

。他還說:“老莊之徒

,多寓物以盡人情,信有以也哉

?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ā稓W陽文忠公文集》卷130《琴枕說》)在北宋中后期,正如司馬光所說的:“近來朝野客

,無座不談禪

。”(《溫國文正司馬公文集》卷15《戲呈堯夫》)

。王安石抱著“經(jīng)術(shù)正所以經(jīng)世務(wù)”的目的(《宋史》卷327《王安石傳》)

,主張對“異學”“有所去取”,“所以明吾道而已”(《臨川先生文集》卷73《答曾子固書》)

。他晚年引退后

,更向佛教所說的“離一切計度言說”的“無性”中尋求人生解脫(同上卷78《答蔣穎叔書》),自稱“宴坐世間觀此理

,維摩雖病有神通”(同上卷34《讀維摩經(jīng)有感》)

。蘇軾始終以儒學作為出仕從政的主導思想,但對釋

、道卻一直傾心嗜好

。通判揚州(今屬江蘇)時,他喜聽海月大師惠辨說法

,“時聞一言

,則百憂冰解,形神俱泰”(《蘇軾文集》卷22《海月辨公真贊》)

。貶居黃州(今湖北黃岡)時

,“惟佛經(jīng)以遣日”(同上卷49《與章子厚參政書》)。他認為“儒

、釋不謀而同”(同上卷12《南華長老題名記》)

,

莊子對儒學“陽擠而陰助之”(同上卷11《莊子祠堂記》)

。因此

,他自覺地將莊、禪思想滲透進文學觀念和文學創(chuàng)作之中

。黃庭堅也奉守儒術(shù)而融通釋

、老,于佛學修養(yǎng)頗深

,他作詩不僅“多用釋氏語”(《說郛》卷20載吳萃《視聽鈔》)

,而且善于將禪家的“機鋒”手法加入韓、孟的句法之中,形成獨特的“山谷體”

。南宋士人更傾向于儒

、釋、道三教的融通

,并以三教融通作為文學創(chuàng)作的指導思想

。如范成大詩承襲江西習氣,是黃庭堅之后

、清錢謙益之前用佛典最多

、最內(nèi)行的詩人。辛棄疾喜掉書袋

,詞中也同樣常用佛老的事語

。陸游雖有“坐令事業(yè)見真儒”(《陸游集》卷35《讀書》)的主導思想,但也相信道家的服丹

、求仙之術(shù)

。楊萬里排斥佛老之書,聲稱:“予不知佛書

,且不解福田利益事也

;所知者,儒書爾

?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ā墩\齋集》卷72《石泉寺經(jīng)藏記》)但他也曾以禪喻詩,認為江西詩派好比“南宗禪”

,是詩里最高的境界(見《江西詩派詩序》

、《江西續(xù)派二曾居士詩集序》、《送分寧主簿羅寵材》等)

?div id="m50uktp" class="box-center"> !罢\齋體”詩本身也充溢著禪氣。

宋代儒

、釋

、道三家合流的交匯點是“天人關(guān)系”,即對人在宇宙間的主體地位的尋求和確立

,對人的精神世界的探索和把握

。質(zhì)言之,就是以人為本位的人文精神的高揚

,表現(xiàn)出對吸納天地

、囊括自然的理想人格的追求。因此

,宋代士人融通三教的理性精神

,在更深的層次上表現(xiàn)為知性內(nèi)省的致思趨向。

由于融通三教,宋代士人對人生采取更超脫

、更達觀

、更冷靜的態(tài)度,把世態(tài)的炎涼冷暖

、人生的榮辱沉浮看得很淡

、很透。他們把“窮則獨善其身”的傳統(tǒng)思想上升為一種具有新的含義的心性修養(yǎng)和理性追求

,在官場失意時多能保持樂觀

、爽朗、超脫

、曠達的態(tài)度

,做到“不以物喜,不以已悲”(范仲淹《范文正公集》卷7《岳陽樓記》)

。如尹洙被貶官時

,自以為能“進退為樂”,不料一僧人點撥他說“此猶有所系

,不若進退兩忘”

,于是他“頓若有所得”(沈括(夢溪筆談》卷20)。朱熹教誨被貶之人說:“吾人所學

,正要此處呈驗

,已展不縮,已進不退

,只得硬脊梁與他廝捱

,看如何?div id="4qifd00" class="flower right">

!保_大經(jīng)《鶴林玉露》卷4甲編)因此

,宋代文學便呈現(xiàn)出一種曠達爽朗的格調(diào),宋人往往不像杜甫那樣“嘆老嗟卑”(朱熹《晦庵先生朱文公文集》卷84《跋杜工部同谷七歌》)

,而是把人生的苦難轉(zhuǎn)化成審美的心境和情趣

。如王禹偁說“平生詩句多山水,謫官誰知是勝游”(《小畜集》卷8《聽泉》)