題記:

追本溯源

憑古吊今,閘揚(yáng)東夷文化。

——天下一家

說(shuō)起陽(yáng)谷

“觀太陽(yáng),種五谷”

中華所以為中華,在于萬(wàn)流歸宗

《后漢書(shū)-東夷列傳》記載:“東方曰夷

。夷者,柢也,言仁而好生,萬(wàn)物柢地而出。故天性柔順,易以道御……故孔子欲居九夷也。”可見(jiàn),東夷之稱原本來(lái)自中華文明體的方位,東方總是代表著勃勃的生機(jī),意味著磅礴的朝氣,這里的人民,自古便以仁厚守禮著稱。只是隨著中華文明的成熟與發(fā)展,分布于文明中心周邊地帶的四夷,處于落后、偏遠(yuǎn)的位置三皇中的伏羲時(shí)代

,從考古學(xué)的視野來(lái)看,相當(dāng)于新石器時(shí)代北辛文化到大汶口文化的時(shí)代,迄今長(zhǎng)達(dá)六七千年之久。五千年文明的開(kāi)啟,必然經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)期的積淀?div id="4qifd00" class="flower right">

三皇時(shí)代

三皇所以為三皇

,在于對(duì)開(kāi)辟中華文明的偉大貢獻(xiàn)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!兑住は缔o下》云:“古者包犧氏之王天下也伏羲時(shí)代

,另外一項(xiàng)徹底改變?nèi)祟惷婷驳纳鐣?huì)變革,便是婚姻與家庭的誕生。在意象化的表達(dá)中,伏羲和女?huà)z本是一對(duì)兄妹,他們?nèi)松砩呶?div id="d48novz" class="flower left">記得幾年前在四川閬中參觀的時(shí)候

中華民族與中華文明共同體

在這文明的源頭

,龍山文化率先在山東發(fā)現(xiàn),盡管它的蹤跡早已遍布赤縣神州,而山東特色的龍山文化,被稱為“典型龍山文化”,足見(jiàn)東夷地區(qū)對(duì)中華文明的重大貢獻(xiàn)。在這樣的歷史背景下

《帝王世紀(jì)》云:“黃帝由窮桑登帝位

耐人尋味的是

,少昊對(duì)中國(guó)政治文明的貢獻(xiàn):設(shè)立工正、農(nóng)正,分別管理工農(nóng)業(yè)兩大主要經(jīng)濟(jì)部門(mén),以制度之手推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一個(gè)“正”字,表達(dá)了其中的核心功能——孔子所謂“政者,正也。”可見(jiàn)在中國(guó)政治文明的展開(kāi)中,以文治、文法、文化的手段,擺正位置、理順關(guān)系,使萬(wàn)事萬(wàn)物各得其所,便是政,也便是國(guó)家治理的目標(biāo)。東夷素有以鳥(niǎo)為圖騰的傳統(tǒng)

,其神圣的觀念,譬如中華民族最終以龍作為最高的精神象征。迄今發(fā)現(xiàn)的東夷陶器,往往塑造為鳥(niǎo)的藝術(shù)形象,少昊之國(guó)便是以兇猛的鷙鳥(niǎo),作為代表立國(guó)精神的圖騰炎帝的臣屬蚩尤

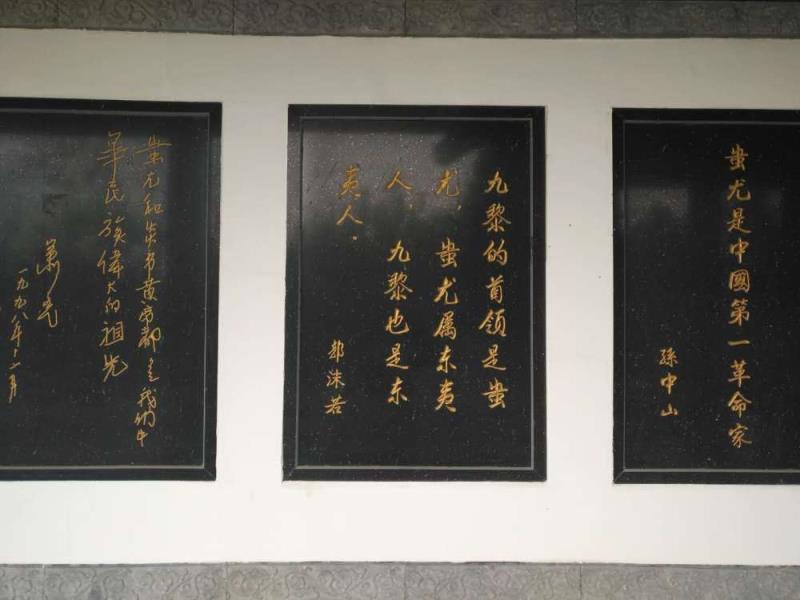

,此時(shí)正在強(qiáng)勢(shì)崛起,以強(qiáng)大的武力挑戰(zhàn)著天下的秩序,以至被孫中山先生譽(yù)為“中國(guó)第一革命家”。在東夷地區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)力的基礎(chǔ)上,蚩尤帶領(lǐng)人民明天道,理教化,興農(nóng)業(yè),創(chuàng)百藝,歷經(jīng)多年勵(lì)精圖治,積聚起強(qiáng)大的綜合實(shí)力。尤其令人矚目的是,龍山文化時(shí)代,銅器的冶煉即將成為新時(shí)代的先聲,而技術(shù)的突破,往往從直接決定國(guó)家興亡的軍事技術(shù)開(kāi)始。《管子-地?cái)?shù)》云:“修教十年,而葛盧之山發(fā)而出水,金從之,蚩尤受而制之,以為劍鎧矛戟,是歲兼者諸侯九。雍狐之山發(fā)而出水,金從之,蚩尤受而制之,以為雍狐之戟面對(duì)“神農(nóng)氏世衰

《史記-五帝本紀(jì)》記載:“于是軒轅乃習(xí)用干戈,以征不享

,諸侯咸來(lái)賓從。而蚩尤最為暴,莫能伐在這個(gè)過(guò)程中

縱觀這段歷史

黃帝退守泰山之麓

涿鹿一戰(zhàn),在后人的追憶中

,變得升天入地、神怪莫測(cè),足見(jiàn)戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)模之巨大與交鋒之激烈。戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果,蚩尤兵敗被俘,黃帝取得了決定性的勝利。但蚩尤戰(zhàn)神的形象已經(jīng)廣泛流布《皇覽-冢墓志》云:“蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉(xiāng)城中

繼阪泉之戰(zhàn)后,涿鹿之戰(zhàn)的結(jié)局

,徹底奠定了中華民族的格局,在恢廓的中華大地上,推動(dòng)了民族的大融合與大遷移。隨著黃帝統(tǒng)御六合,最終確立了中華民族共同始祖的地位。東夷遺民大部分融合其中,成為漢民族的共同祖先,構(gòu)成了中華民族大家庭的主干;一部分則遠(yuǎn)離東方故土,陸續(xù)向西、向北、向南遷徙,在此后長(zhǎng)達(dá)數(shù)千年的播遷中,或者遠(yuǎn)到朝鮮半島、中南半島甚至青藏高原,成為周邊眾多少數(shù)民族的共同祖先,讓中華民族大家庭變得更加枝繁葉茂、多姿多彩。從這個(gè)角度講,今人或尊蚩尤為中華三祖之一,乃至與炎黃二帝共同敬奉,亦不為過(guò)。尤其是苗族同胞,素以蚩尤為祖先,視蚩尤陵為祖居圣地,其中一首古歌,吟唱了祖先從內(nèi)地向周邊遷徙的史詩(shī):居住在東方,挨近海邊邊

。天水緊相聯(lián),波浪滾滾翻。眼望不到邊,翻過(guò)水山頭。來(lái)到風(fēng)雷坳,河水黃泱泱。河水白生生,河水稻花香。經(jīng)歷萬(wàn)般苦,遷徙來(lái)西方。尋找好生活。回望歷史長(zhǎng)河

,正如孫中山先生所指出的,歷史的進(jìn)程,總是“由武力而文化”。歷經(jīng)激烈的碰撞與深度的融合,中華民族大家庭血脈貫通、多元一體的格局,正是來(lái)自“中華三祖”奠定的時(shí)代。在文明奠基的時(shí)代,蚩尤對(duì)法治文明的開(kāi)創(chuàng)

,成為一場(chǎng)數(shù)千年來(lái)聚訟不已的法制命題。據(jù)《尚書(shū)-呂刑》記載,周穆王追憶蚩尤時(shí)代:“苗民弗用靈,制以刑,惟作五虐之刑曰法。殺戮無(wú)辜,爰始淫為劓、刵其中的法治思路

在中國(guó)歷史上

在苗族同胞的追憶中,威武的蚩尤