這一節(jié)說說黃牧甫和他的篆刻。清代的篆刻史是以流派來傳承的,因此,要說黃牧甫的篆刻

黃牧甫篆刻的源頭

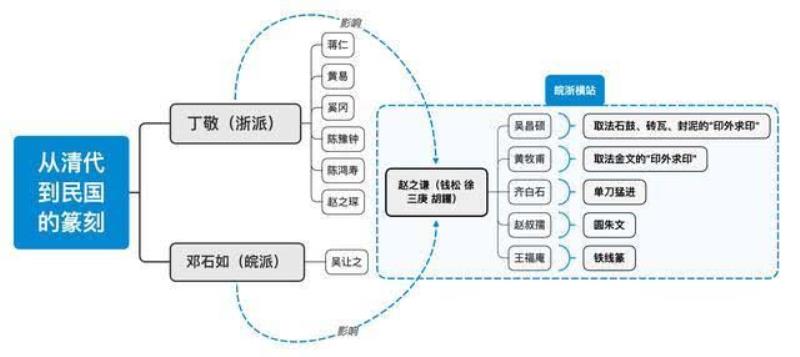

清代的篆刻,有兩位大宗師級的人物

,分別是丁敬和鄧石如丁敬開創(chuàng)了浙派

再往后,就是錢松、趙之謙

繼承趙之謙的則是后來的吳昌碩

、黃牧甫;再往后,才是齊白石的異軍突起,又再往后,是趙叔孺、王福庵工穩(wěn)細(xì)朱文的崛起。但后來的齊、趙、王,實(shí)際上也走了趙之謙開通的皖浙橫站之路。很多學(xué)習(xí)細(xì)朱文的朋友容易將趙叔孺和王福庵與吳昌碩并舉

,其實(shí),他們跟吳昌碩出生年都差著30歲以上,已經(jīng)是另一輩人了(按古制,25歲算一輩)。真正跟吳昌碩并世稱雄的篆刻大師是黃牧甫。以上這些篆刻名家的譜系關(guān)系大致如下圖所示:

(清初到民國的篆刻)

正如沙孟海先生所說:“黃士陵(牧甫)遠(yuǎn)宗鄧(石如)氏

,近法吳(熙載)和趙(之謙)及其氣息,傾向趙之謙為多”(沙孟海《印學(xué)史》黃牧甫的藝術(shù)經(jīng)歷

黃牧甫(1849-1907),安徽黟縣人

(黃牧甫像)

既然跟吳昌碩年歲相當(dāng)

這之前

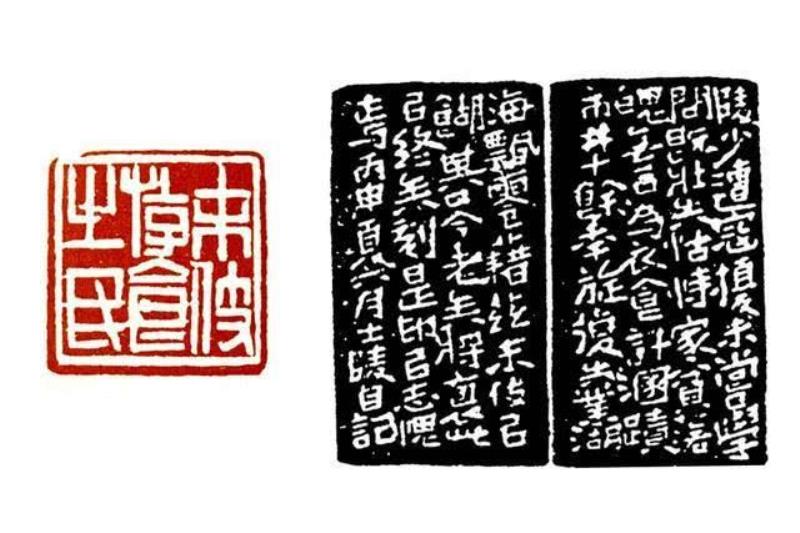

刻這方印時(shí),黃牧甫48歲

(末伎游食之民及其邊款)

你看,跟吳昌碩一樣

(是故與書遠(yuǎn)每題年的淵源)

雖然早期的黃牧甫只是迫于生計(jì)

光緒八年

此時(shí)的黃牧甫,對于篆刻并不自信

,但卻獲得了安定的生活,并由此獲得了接近上層文人的機(jī)會(huì),他的印風(fēng)開始從雜亂走向了以吳讓之為基礎(chǔ)的相對統(tǒng)一,實(shí)際上,這是他的第一次“偏師”。這次偏師

,使黃牧甫的刀法從浙派細(xì)碎切刀變?yōu)榱藚亲屩臎_中帶披削刻法。由于受吳讓之的影響(我們說過,吳讓之臨漢印十年),他也開始注意漢印原作,認(rèn)識到古印中質(zhì)樸厚重的金石趣味。這個(gè)時(shí)期的作品

(“偏師”吳讓之后的作品)

顯然

1885年

這兩年的時(shí)間

,是他開眼界、長見識的兩年,他的篆刻從此獲得了大量的印文篆法素材和印面形式借鑒,他也由此得以擺脫了吳讓之的“印從書出”創(chuàng)作模式,在秦漢的古雅平正中,在搖曳多姿的古文字運(yùn)用中豐富了自己的篆刻風(fēng)格,由此邁入了“印外求印”的創(chuàng)作模式,但他無法完全放棄吳讓之,他在吳讓之風(fēng)格之中錘煉的刀法保留了下來,他的篆刻刀法風(fēng)格基本定型:薄刃銳刀,刀法漸趨爽朗明快,鐫刻的線條呈現(xiàn)出勁健光潔的特征。比如這方?div id="4qifd00" class="flower right">

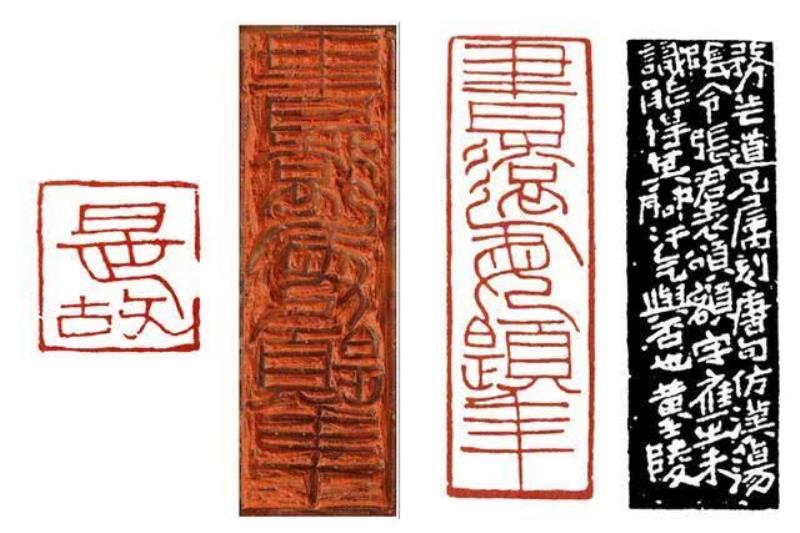

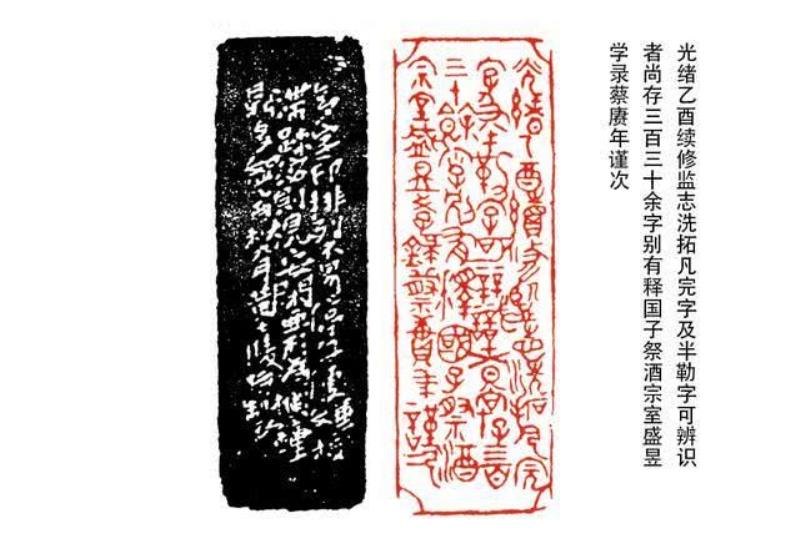

(光緒乙酉長文?div id="4qifd00" class="flower right">

將金文大量引入印面,整個(gè)印面如同鐘鼎的長款

,黃牧甫的吉金入印,大概就起源于這個(gè)時(shí)候、這方印。再比如:

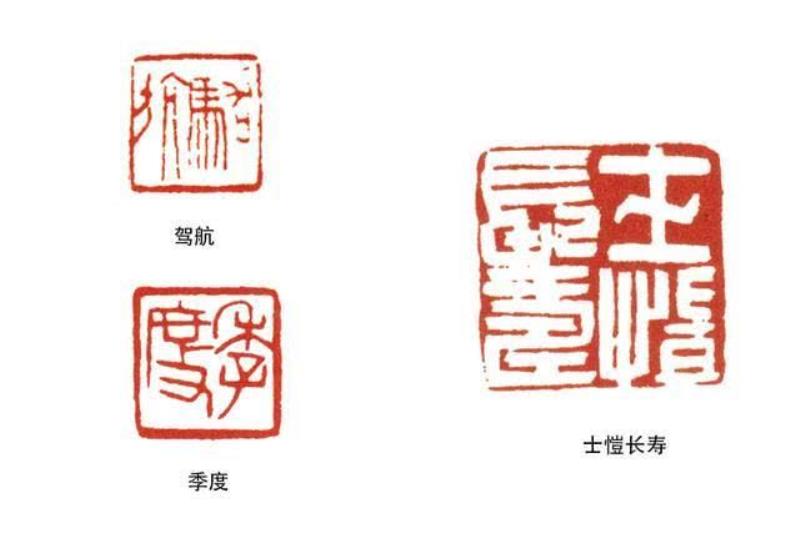

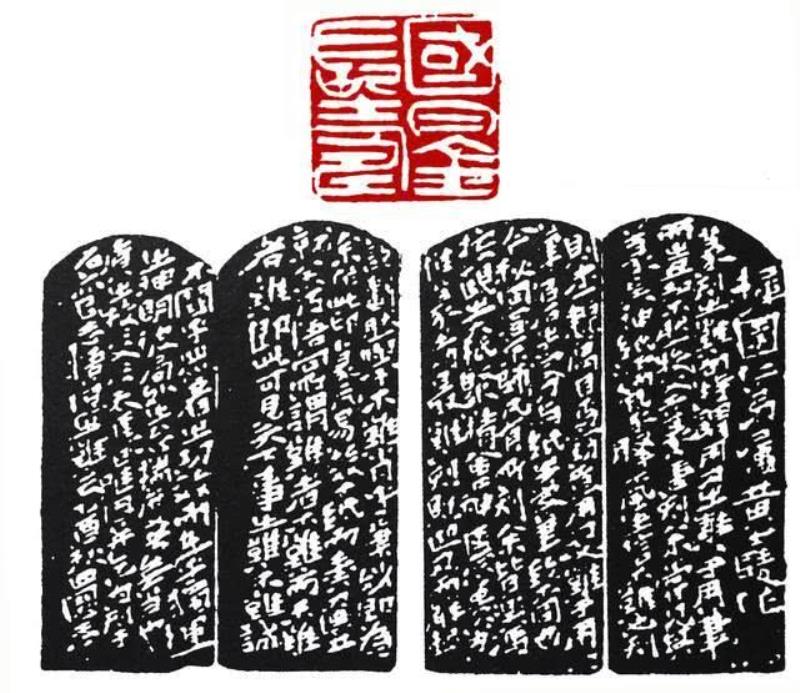

(國子監(jiān)時(shí)期作品)

“駕航”一印取法來自于石鼓文

;“季度”一印則是取法秦詔版;而士愷長壽一印,雖是漢印,用刀卻勁健爽利。到這時(shí)為止,他已經(jīng)打好了成為“印外求印”大師的基礎(chǔ)

。1888年之后至去世

,也就是他四十歲至五十九歲,他在廣州14年,在武昌2年,在家鄉(xiāng)6年,這20多年的黃牧甫以吳讓之為基礎(chǔ),以自己的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn)為鋪墊這一研究,他發(fā)現(xiàn)自己的藝術(shù)認(rèn)識與趙之謙的藝術(shù)立場甚為契合

,他們都認(rèn)為篆刻應(yīng)當(dāng)不拘泥于古銅印的斑駁之貌,而應(yīng)當(dāng)追求自然爽健的刀意,在創(chuàng)作模式上也同樣認(rèn)可“印外求印”,只是黃牧甫的取法更為廣泛,他把目光集中投向了鐘鼎文、詔版文、權(quán)量文、貨幣文,銅鏡文等等(注意看,這些都是金屬文字,與吳昌碩的磚瓦、封泥、石鼓文字剛好走在兩個(gè)方向上。當(dāng)然,他們的風(fēng)格也完全不一樣)。從此

,黃牧甫博采眾家而專精一方,進(jìn)而融會(huì)貫通、不蹈舊轍,自創(chuàng)新路,成為“明清篆刻與現(xiàn)代篆刻接軌的重要中樞人物”(傅舟語,《黃牧甫經(jīng)典印作技法解析》,2006年5月第一版,第9頁)。

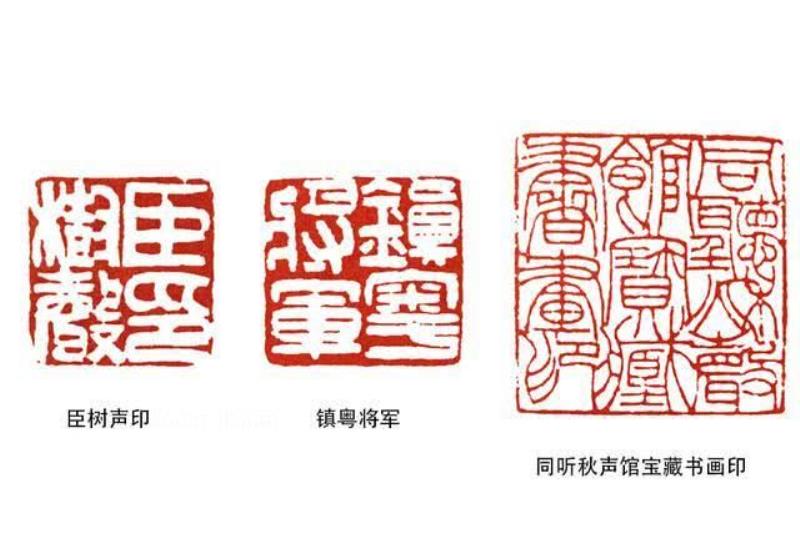

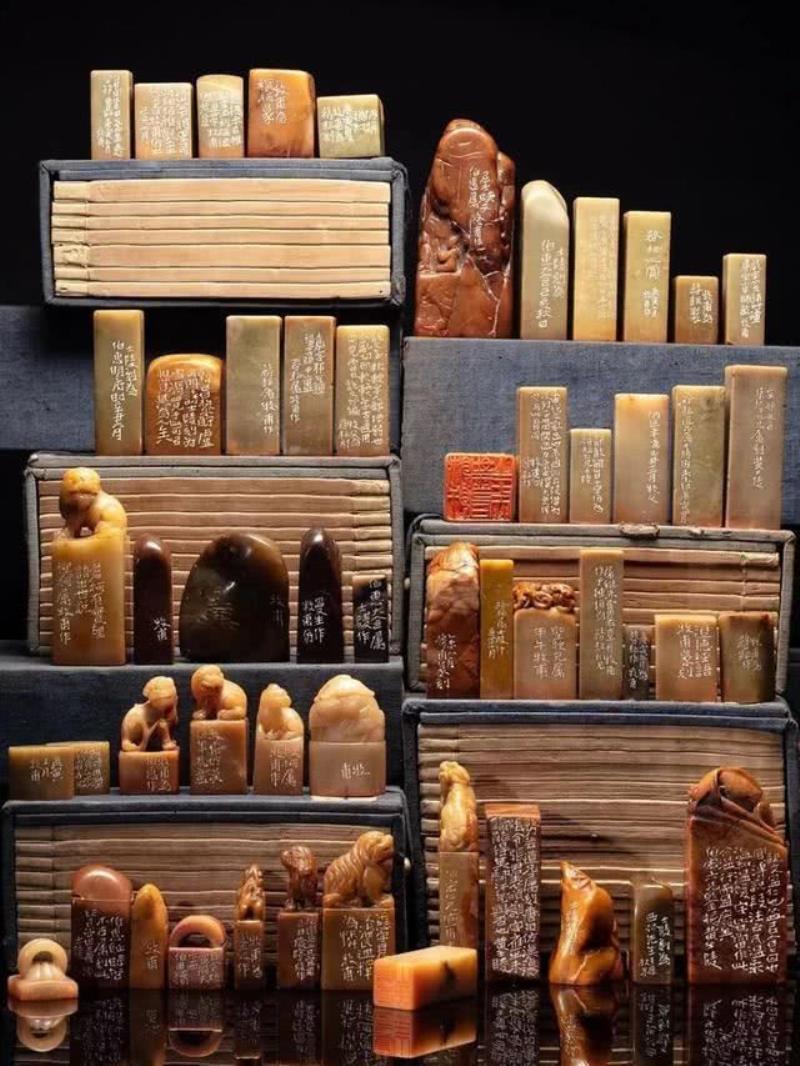

(黃牧甫的大量印作)

與黃牧甫相關(guān)的篆刻知識點(diǎn)

黃牧甫是中國篆刻史上的重要人物

,他的大部重要觀點(diǎn)基本都體現(xiàn)在他的邊款和印面里:1

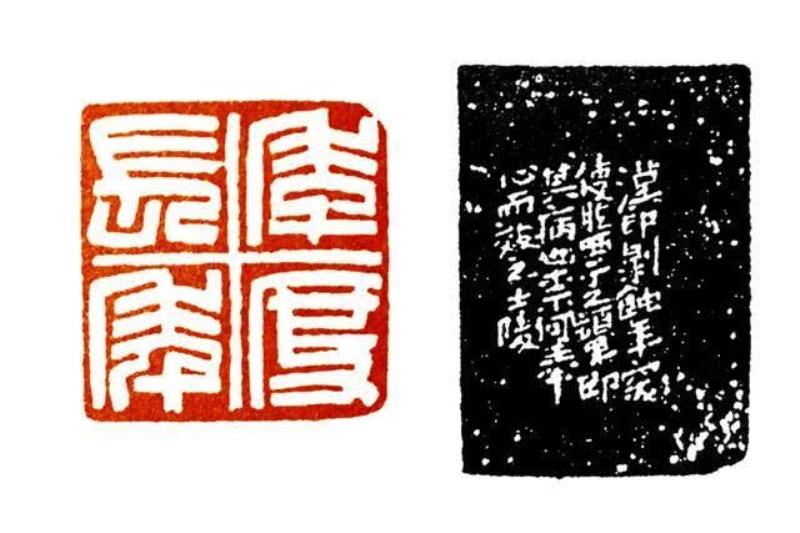

、光潔,求漢印本來面貌。這個(gè)觀點(diǎn)很有名,見于“季度長年”印的邊款,如圖:

(季度長年與邊款)

邊款里的文字是:“漢印剝蝕

這實(shí)際上是對浙派的故作斑駁摒棄(實(shí)際上也是風(fēng)格的建立

,這正好跟吳昌碩對著干),也是對趙之謙印學(xué)觀點(diǎn)的繼承。因?yàn)樵凇俺煎a璜”一印的邊款里說:“印人以漢為宗者,惟趙撝叔為最光潔,鮮有能及之者,吾最以為法?div id="d48novz" class="flower left">你看

2

(必遵修舊文而不穿鑿)

很嚴(yán)格

3

(“國鈞長壽”及其邊款)

這個(gè)邊款后面的長文不是黃牧甫的原刻

關(guān)于黃牧甫的篆刻特征

(【零基礎(chǔ)學(xué)篆刻】之28,部分圖片引自網(wǎng)絡(luò)

本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/151476.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

上一篇:

中菲黃巖島對峙

下一篇:

王羲之《胡母帖》多版本比對

什么樣的人,.png)