“快到敦煌時我想:怎么走到了地球的背后了?——我從車上面能感覺到地球是圓形

這是初到敦煌的邵宏江的疑惑,也是很多剛來敦煌的年輕人對這里的第一印象

這“地球背面”,除了又大又圓的月亮、宛若燈火的星斗

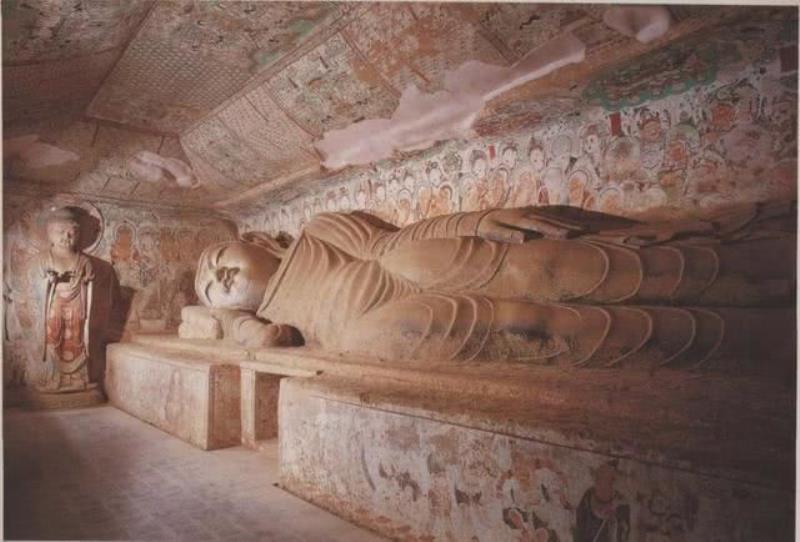

,就是漫無邊際的風沙和風沙。還是這“地球背面”,卻因其極強的文化、藝術感召,令一代又一代有志青年為之魂牽夢繞,不惜以青春獻祭。735個洞窟,45000平方米壁畫

40年代初步治理后的莫高窟

40年代初步治理后的莫高窟

彼時,常書鴻是巴黎高等美術學校最著名的中國學生

1943年到1982年

1945年

1945年

那時候的敦煌是艱苦的。上世紀40年代

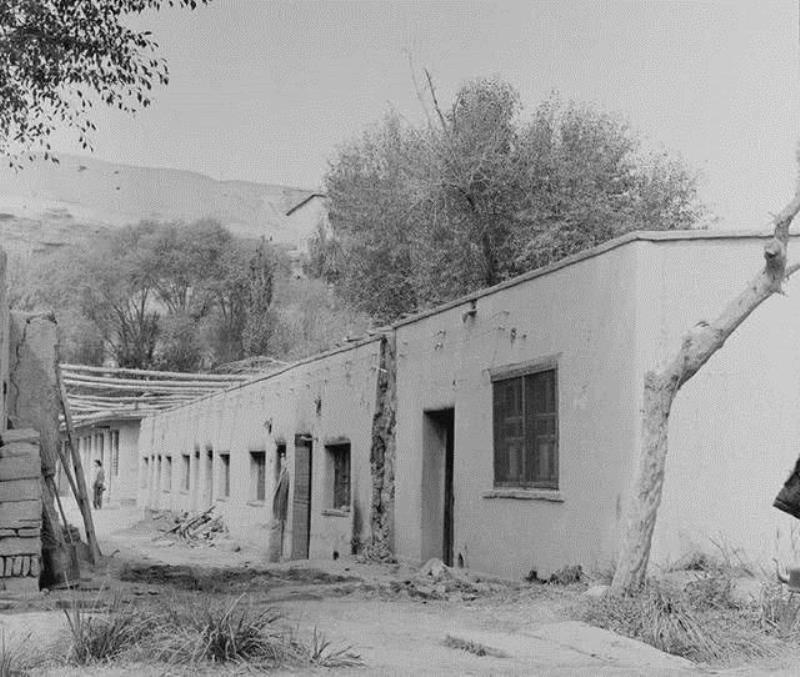

莫高窟中寺

莫高窟中寺

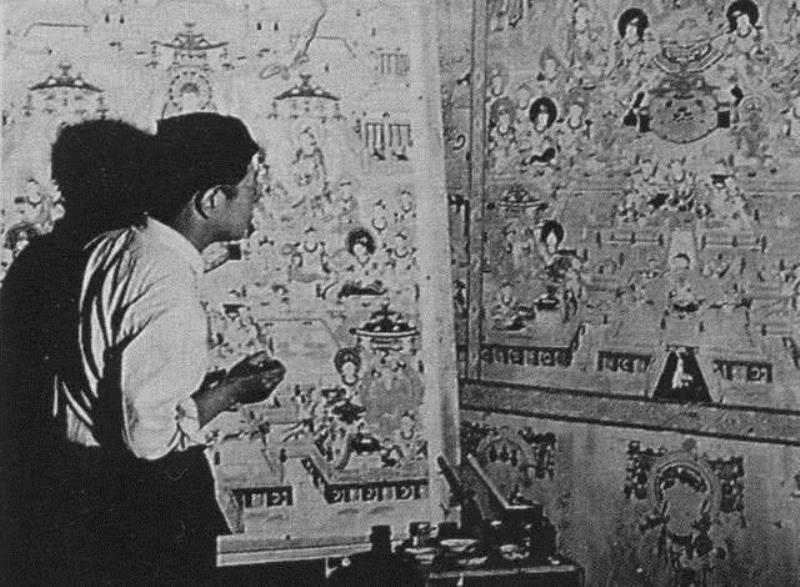

1948年

1948年

但即便是這樣的難以為繼

1952年

1952年

臨摹并非易事,藝術家往往極富個性

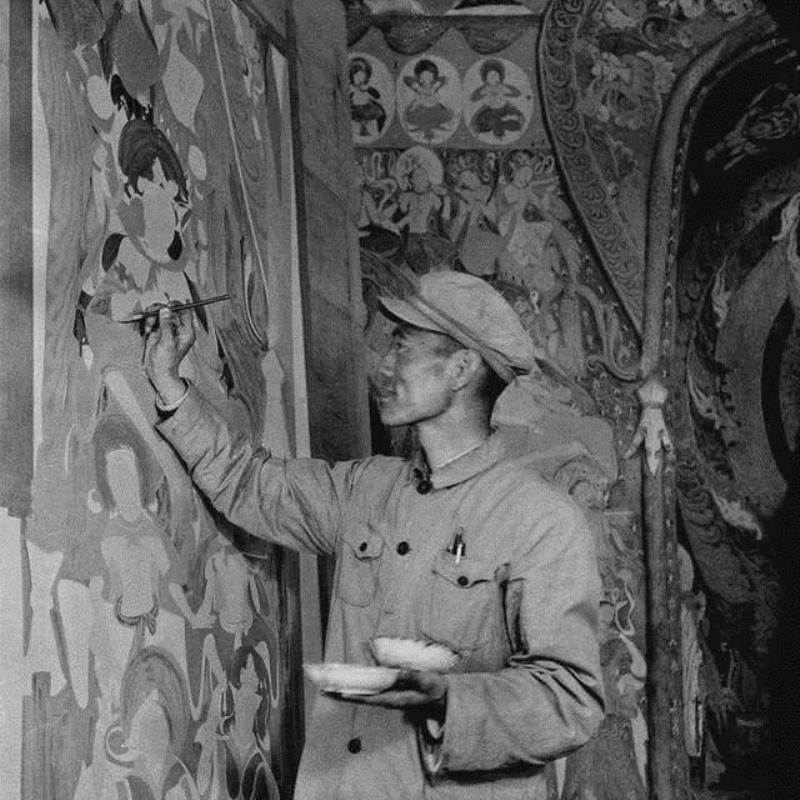

史葦湘在臨摹壁畫

史葦湘在臨摹壁畫

歐陽琳在臨摹壁畫

歐陽琳在臨摹壁畫

實際上

莫高窟下寺果園摘梨子

莫高窟下寺果園摘梨子

1953年

1953年

從美術組調(diào)任保管組組長的孫儒僩向當時還未成婚的李其瓊寫信描述過敦煌令人難以忍受的嚴寒,早上起床鼻子上時常會覆蓋一層霜

1947年冬

1947年冬

孫儒僩做了許多莫高窟的防沙治沙方面的嘗試

李其瓊在臨摹壁畫

李其瓊在臨摹壁畫

壁畫的修復工作也是一大難題。1962年

當時的161窟里

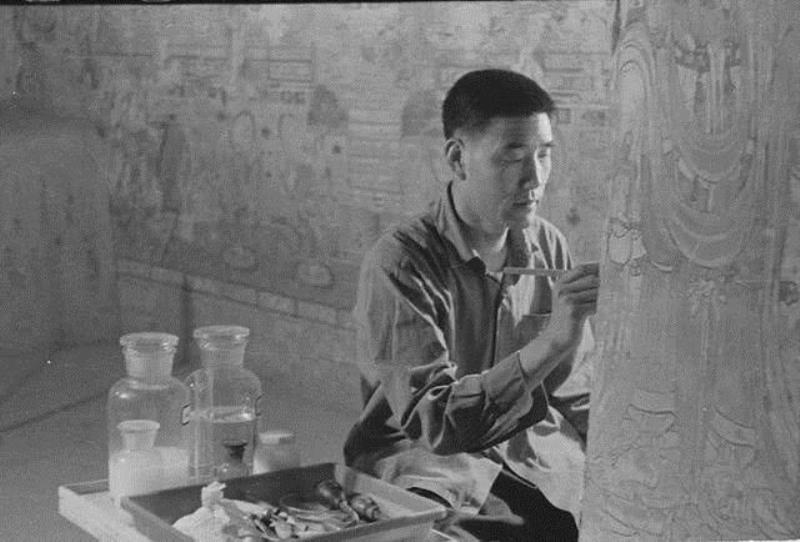

李云鶴修復壁畫

李云鶴修復壁畫

1963年,樊錦詩從北京大學歷史系考古學專業(yè)畢業(yè)后就來到敦煌研究院工作

1965年彭金章來敦煌看望樊錦詩

1965年彭金章來敦煌看望樊錦詩

即便如此,四年后和彭金章結為夫妻的她也未曾有過離開敦煌的念頭

而在分居的19年間

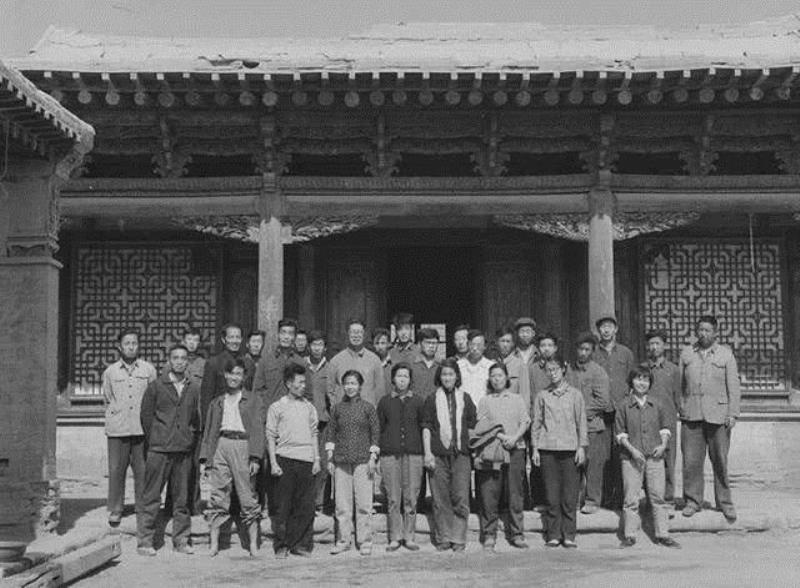

常書鴻、段文杰

常書鴻、段文杰

在許多人看來

,他們有點迂,明明選了條難走的路,還不以為苦。就像歐陽琳覺得敦煌的水果甜一樣,趙俊榮回想起自己年輕時的敦煌

,甚至覺得“那時候環(huán)境比現(xiàn)在好,冬天有白皚皚的雪?div id="4qifd00" class="flower right"> 趙俊榮在臨摹

趙俊榮在臨摹

年輕的時候離開一個地方去另一個地方

2000年

2000年

敦煌的保護和修復工作一直在緊鑼密鼓地進行著

,而學術研究的對外平臺也在建立。1981年,在段文杰倡導下,創(chuàng)辦了《敦煌研究》雜志,在1981年、1982年先后出版試刊兩期,1983年正式出版“創(chuàng)刊號”。北師大中文系畢業(yè)的趙聲良懷揣熱情來到敦煌

,在編輯部工作。當時編輯部設在敦煌,送印要到天水,每次出刊都要去天水出差半月到一兩個月,在天水-蘭州-敦煌之間奔波。24個小時的車程,通常都要站著度過,后來趙聲良帶一張塑料布出行,夜間就鋪到別人座位下,在昏暗中伴隨著別人的鞋臭味睡去。這種狀態(tài)持續(xù)到1994年,1995年編輯部遷往蘭州

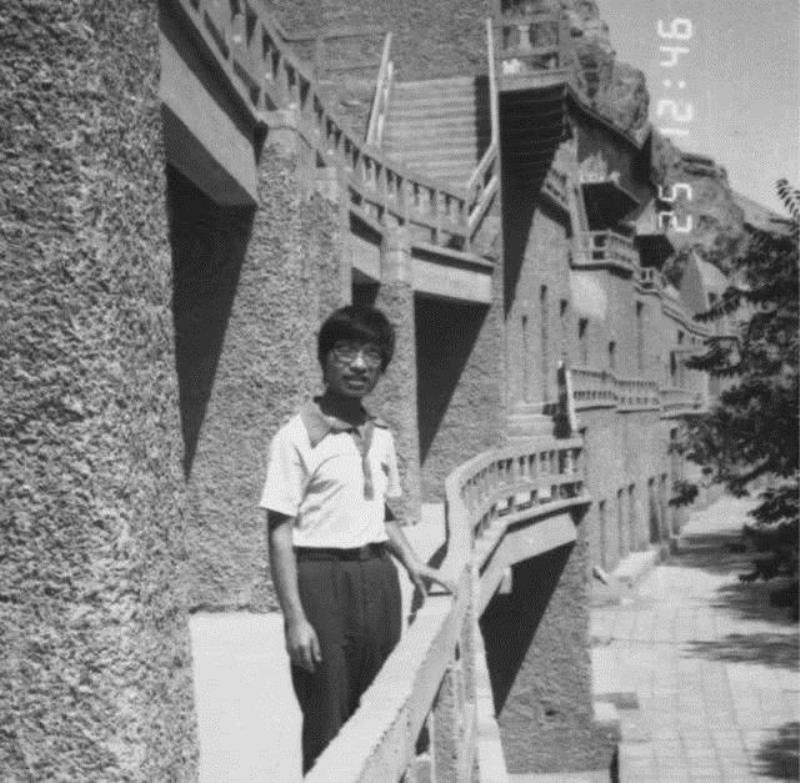

,印刷也改到蘭州,才宣告結束。那隆隆的火車聲,轟響過了趙聲良的整個青春。 趙聲良1986年在莫高窟

趙聲良1986年在莫高窟

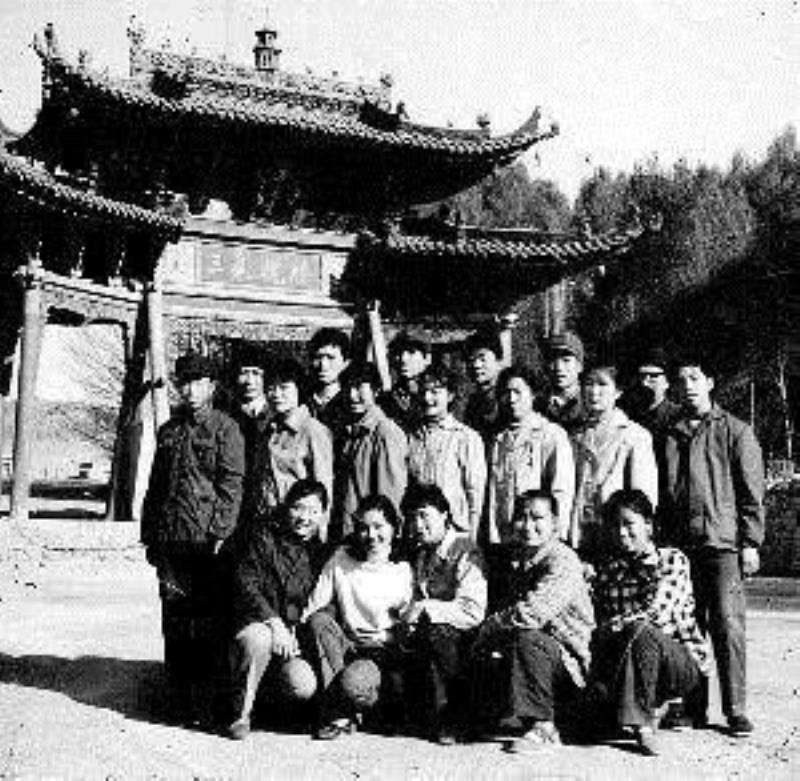

《敦煌研究》創(chuàng)辦當年,18歲的李萍來到莫高窟做講解員

1981年4月1日

1981年4月1日

今天的莫高窟

窟區(qū)早已樹木繁盛

,瓜果也不用去“偷”人家的;辦公、住宿都搬進了樓房,水、電、網(wǎng)都不成問題,生活條件和城里也沒什么兩樣;研究院和敦煌市之間已經(jīng)是平坦的柏油馬路,每天還有班車接送職工上下班;敦煌市也落成了機場,大大方便了游客往來;莫高窟數(shù)字展示中心也已正式對外開放,用更加現(xiàn)代的語言向我們講述塵封的歷史…… 莫高窟九層樓,金良攝影

莫高窟九層樓,金良攝影

也有沒變的——

在這工作的人

,還是會在三伏天裹著棉服鉆進洞窟,和千年佛國來一場精神的較量、內(nèi)心的疏導

如今

來源:敦煌君

本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/152712.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權

上一篇:

阿爾及利亞發(fā)生地震死亡人數(shù)逾700

下一篇:

意大利哲學家康帕內(nèi)拉逝世