<sup id="kwqog"></sup>

撰文 | 崔健豪

崔健豪 新京報書評周刊 今

— 文化客廳系列活動回顧 —

No.37

西中有東

破除歐洲中心主義

人們在對現(xiàn)實的想象中

搭建了烏托邦

///

依據(jù)固有的歷史觀念

不可否認(rèn),唐以后至18世紀(jì)前

,中國與歐洲社會的確大不相同,無論政治制度還是文化價值,都存在很大差異,這一點也是中國和歐洲知識分子的共識

然而,當(dāng)歷史的指針開始轉(zhuǎn)向18世紀(jì)

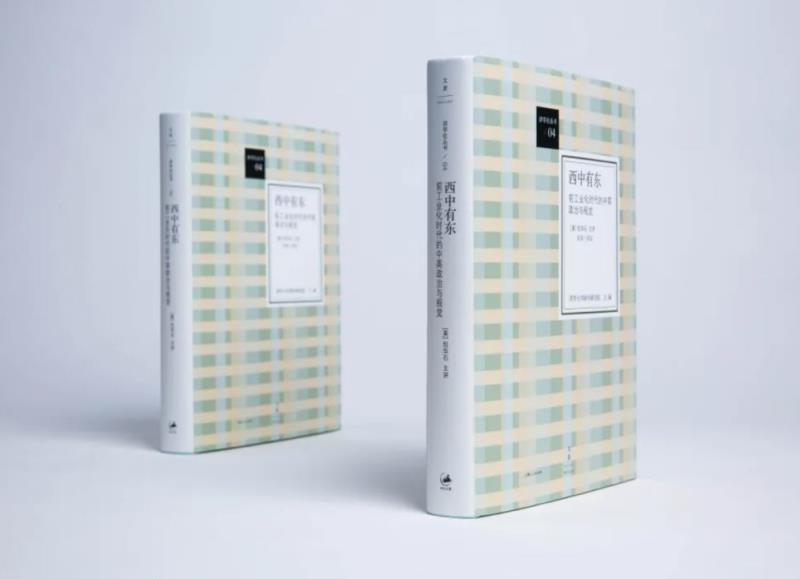

《西中有東——前工業(yè)化時代的中英政治與視覺》

,[美] 包華石 主講 / 清華大學(xué)國學(xué)研究院編 ,世紀(jì)文景 | 上海人民出版社2020年1月版

包華石

美國著名漢學(xué)家

、藝術(shù)史家兩屆“列文森獎”得主

01

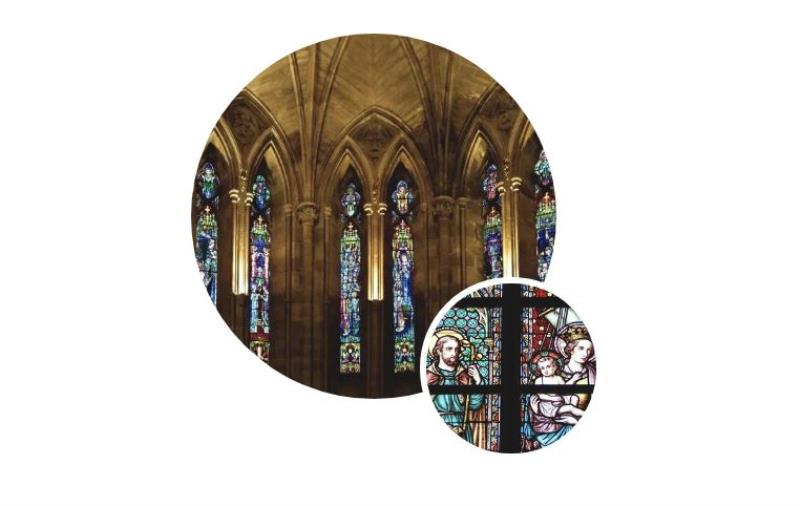

17世紀(jì)晚期的中國與歐洲

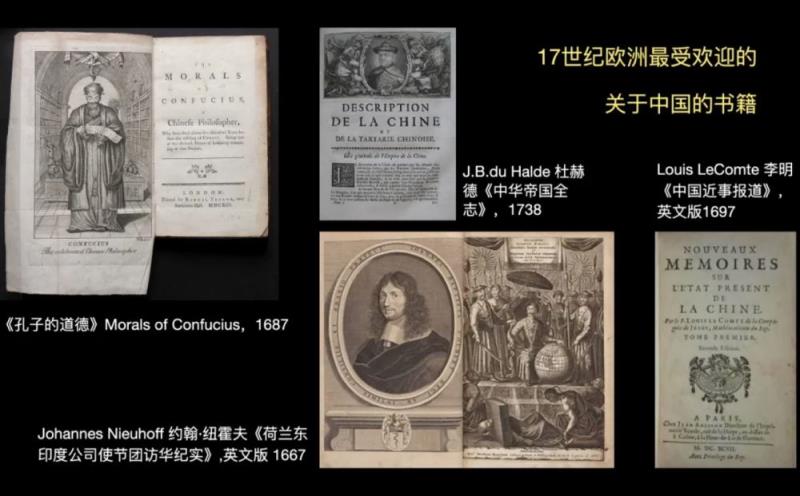

包華石表示

,自17世紀(jì)以來,歐洲人已開始大量翻譯中文書籍,包括哲學(xué)、歷史、詔書和奏章等,同時也出現(xiàn)了很多歐洲人記述自己中國之行的日記類書籍。其中最受歡迎的四本圖書,包括約翰·紐霍夫

(Johannes Nieuhoff)

關(guān)于中國旅途的《荷蘭東印度公司使團訪華紀(jì)實》

(1667)

, 討論儒家思想的《孔子的道德》(Morals of Confucius

,1687),還有李明

(Louis Le Comte)

的《中國近事報道》

(1697)

和杜赫德

(J.B. du Halde)

的《中華帝國全志》

(1738)

。

17世紀(jì)至18世紀(jì)

,力歐洲最受歡迎的四本有關(guān)中國的書籍值得注意的是,這一批書出現(xiàn)的時間比伏爾泰

、孟德斯鳩、盧梭等啟蒙思想大家要早40多年。那么,17世紀(jì)晚期的中國與歐洲有什么不同呢

?最明顯的不同是施政權(quán)力的體現(xiàn)

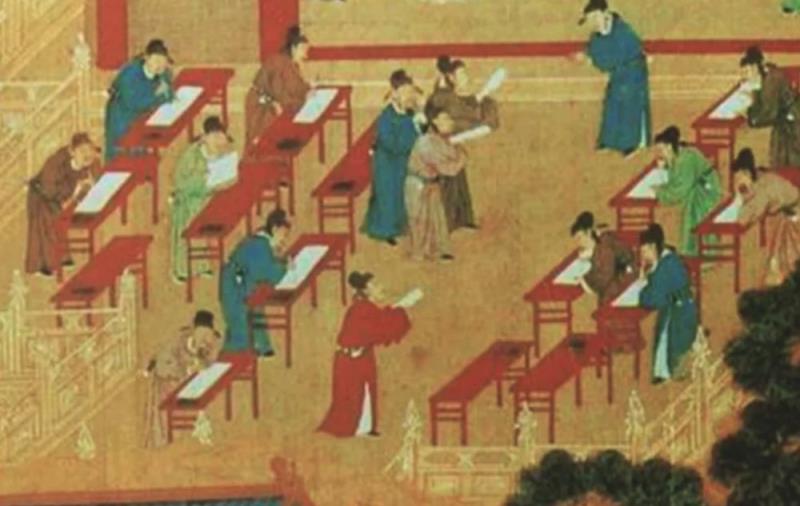

。17世紀(jì)的歐洲,施政權(quán)力等同于貴族身份,而在中國,施政權(quán)力則體現(xiàn)在官位的職能上。與此相關(guān),在中國,官位通過科舉制等選官制度獲得,而非歐洲那樣是世襲的身份。

宋朝科舉考試圖(局部)

這樣的差異讓歐洲人很難從根本上理解中國的基本政治概念

第一

第二

第三,分權(quán)制衡

02

選賢任能和平等主義

包華石稱

約翰·紐霍夫在1673年出版的《荷蘭東印度公司使團訪華紀(jì)實》中

,向歐洲介紹了中國的文官制度。他尤其提到:在中國,非貴族的人可以參與施政(他將這樣的人稱為“philosopher”)

;而官方也受到法律上的約束。“(Officials in charge of the 吏部 must be)Persons able to judge of whom they confer such Dignities (offices); (they) must be all qualified with Philosophical and other Learning, that come to any Place (官位) in the Magistracy; the general Maxim there being, To prefer none but merely upon Merit....

— Johannes Nieuhoff, An Embassy, 1673”

(吏部的高級官員)必須有資格量才錄用;必須要諳熟哲學(xué)和其他的學(xué)問

,在地方政府的任何位置都能派上用場;其判斷的首要準(zhǔn)則即功德(這里他試圖表達選賢任能的道理,但當(dāng)時英文缺乏此類詞匯)。

(宋)馬遠(yuǎn)《西園雅集圖》(局部)

包華石表示

,約翰·紐霍夫所說的“philosopher”(哲學(xué)家)

,即那些非貴族卻能參與施政或政論的人

,就是中國語境里的“士大夫”。但由于歐洲各國的施政權(quán)都是世襲傳承,所以在歐洲沒有“士大夫”之類的觀念但即便如此,17世紀(jì)的歐洲人還是很難理解中國舉賢任能的制度

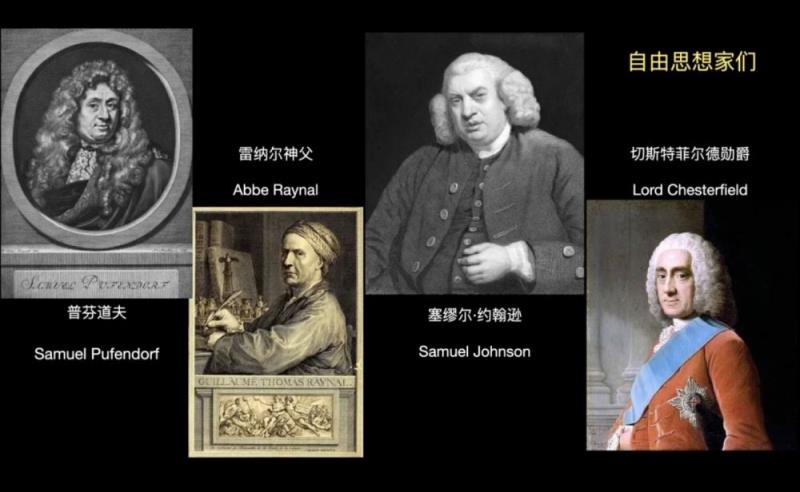

包華石以當(dāng)時普芬道夫

(Samuel Pufendorf)

對中國文官制度的描述為例:

“Neither do the Chinese express any Honor for antiquity of descent

中國人也并不對家族的古老感到特別的榮譽,即使是帝國中最貧窮和最卑微的人

(即官階)

的最高階。

普芬道夫用了“Honor”

(榮譽)

“Nobility ought not to depend only upon the blood

貴族的身份不應(yīng)僅僅依據(jù)血統(tǒng)

這句話里

(貴族身份)

的意思是施政權(quán)力

(不僅僅要靠血統(tǒng))

,就說明還是要靠血統(tǒng)的

這樣類似的例子還有很多

(william temple)

就是其中的一個

第一

包華石表示

最早在英國提出類似于舉賢任能與平等主張的

(Samuel Johnson)

“自由思想家”是指英國18世紀(jì)20—30年代的激進派知識分子,像其中的巴杰爾

(Eustace Budgell)

,他就曾在自己編輯的雜志The Bee上

而塞繆爾·約翰遜是當(dāng)時英國最著名的文學(xué)家

塞繆爾曾就一批翻譯的中國詔書和奏章

03

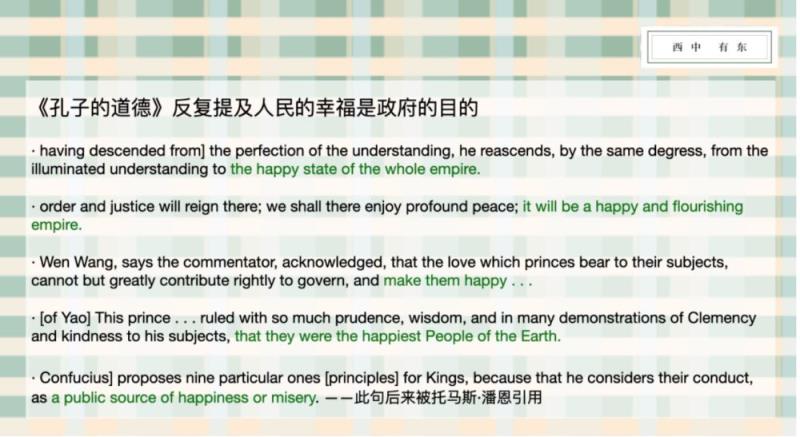

人民的幸福是政府的目的

早在17世紀(jì)晚期的《孔子的道德》中

(Thomas Paine)

也引用了這段話

李明

(Louis Le Comte)

的《中國近事報道》也有很多類似的表述

1732年,英國知識分子也開始把舉賢任能和人民的幸福聯(lián)系在一起

顯然,到18世紀(jì)30年代

杜赫德

(J.B. du Halde)

1738年發(fā)表的《中華帝國全志》中

“endeavor all you can to render your people happy; take care of they are reasonable provided with all necessaries and plenty of reigns.”

《孟子》原文對照:是故明君制民之產(chǎn)

孟子

包華石表示,對英國人來說

《孟子》的譯文出現(xiàn)后

,又過了10年,雷納爾神父(Abbe Raynal)

以孟子的思想重新定義了“共和國”

(republic)

的概念

。17世紀(jì)、18世紀(jì)共和國的定義與現(xiàn)在不同,那個時候“共和國”的意思是貴族統(tǒng)治。美國第三任總統(tǒng)托馬斯·杰斐遜(Thomas Jefferson)

也曾說

,歐洲的共和國跟美國的不一樣,因為歐洲的共和國只是貴族統(tǒng)治而已。

但雷納爾神父的觀點完全改變了“共和國”的意思

,他把孟子的思想與共和國聯(lián)合在一起,然后他以“(讓民)

樂歲終身飽”

,取代貴族,而產(chǎn)生了相當(dāng)現(xiàn)代化的共和國的概念。雷納爾神父的論著寫于1759年

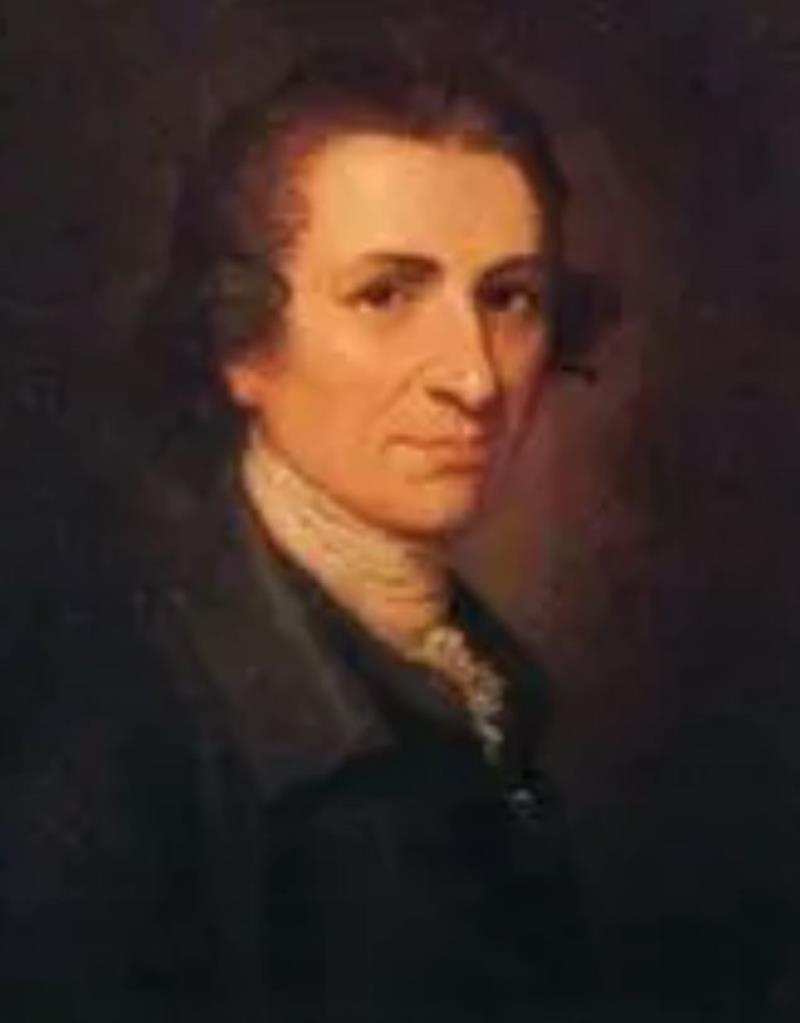

托馬斯·潘恩

(Thomas Paine)

也接受了這個看法

(The Common Sense)

一書中批判了貴族。他在書中發(fā)問

托馬斯·潘恩(Thomas Paine

由此可見,到了18世紀(jì)中晚期

,從孔孟等中國思想家和文獻里傳來的觀念,已經(jīng)成為歐洲激進派的主流思想了。04

分權(quán)制衡

包華石表示

,分權(quán)制衡的來源是承認(rèn)君王與官方的施政權(quán)不是絕對性的,也就是說行政有合法與不合法之分。一旦認(rèn)識到這一點,官方就要發(fā)展出改善不理想政策的措施。這一點在《孔子的道德》一書中也表現(xiàn)得很明顯

。書中說,舜帝對于他的行政不滿意,認(rèn)為自己不能獨斷地施政,應(yīng)該向老百姓請教,老百姓提意見就好好聽,接受他們的建議。這種做法對當(dāng)時的歐洲人來說也是非常新鮮的,因為君王怎么可能會向一個農(nóng)夫詢問意見呢?

18世紀(jì)30年代

,漢文帝的詔書在歐洲被譯成法文、英文。其中就明確地表示,有的法律是不合法的。詔書是這樣說的:“If our Magistrates have not succeeded in this (guiding the people) and have still Laws to judge by, not: entirely consistent with the strictest Equity (i.e., illegitimate) these la ws, tho' originally designed for the Good of the People, turn to their predjudice, and favour of Cruelty (i.e., tyranny). ”

詔書原文:“且夫牧民而道之以善者吏也

。既不能道,又以不正之法罪之,是法反害于民,為暴者也。法害于人,是法為暴也?div id="4qifd00" class="flower right">“善者吏也”,吏就是官吏

;“以不正之法罪之”,就是說用不合法的法律懲罰老百姓。包華石認(rèn)為,英文譯文把“暴”翻譯為“cruelty”

到了1732年,法國人勒·斯圖爾吉恩

(Le Stourgeon)

寫了一本書

,名為《全球史》,英文翻譯叫 Universal History,給歐洲人介紹中國的分權(quán)制衡的制度,包括六部的系統(tǒng)。包華石認(rèn)為這本書的意義重大

,因為教科書一直告訴我們?nèi)龣?quán)制衡的制度是孟德斯鳩在1748年發(fā)明的,但其實不是這樣?div id="d48novz" class="flower left">勒·斯圖爾吉恩用“court”來翻譯六部的“部”,他寫道

,“each one is a check to the other”(各部間互相監(jiān)督)

,“courts have to work together to make up with a decision”(六部必須共同做出決策)

。這基本上就是一種現(xiàn)代化的行政制度

。有了分權(quán)的概念

,英國知識分子就開始體會到腐敗是什么意思。在中國,自漢代以來,“奸臣”的定義就是使用公家的官位去追求私人的利益。過去的英國人沒有這樣的觀念,但到了18世紀(jì)30年代,這種觀念也漸漸開始出現(xiàn)了。

切斯特菲爾德勛爵

(Lord Chesterfield)

是自由思想家之一

,他經(jīng)常在《匠人》(The Craftsman)

期刊發(fā)表文章

當(dāng)然

(Daily Gazeteer)則

回應(yīng)說,御史臺雖然聽起來是一個好制度

后來又過了幾年

(Thomas Paine)

就對此說法提出了深刻的批判

。他表示,這三種機構(gòu)都是貴族的,它們的利益是一致的,而要想達到制衡,就必定要相互獨立,貴族考核貴族是沒有意義的。05

司馬光影響了托馬斯·杰斐遜的施政理念?

包華石認(rèn)為,要討論司馬光與托馬斯·杰斐遜兩人施政理念的關(guān)系

托馬斯·杰斐遜(Thomas Jefferson,1743-1826)

在中世紀(jì)

但在歐洲

像中國的政治理論一樣

而那時

司馬光(1019-1086)

從中可以看到,司馬光的施政理論與杰斐遜有不少共同點:第一

而這種說法不只在司馬光的奏章中

這樣說來,杰斐遜與司馬光在施政理念上的共同點

,真的只是巧合嗎這只能憑我們?nèi)ハ胂罅恕?/p>

編輯 | 呂婉婷 ;張婷

排版 | Cassie

校對 | 陳荻雁

本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/154515.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán)

上一篇:

汪氏政府清鄉(xiāng)委員會開始推行清鄉(xiāng)運動

下一篇:

英國強租威海衛(wèi)