有一首名為《生僻字》的流行歌曲異?div id="4qifd00" class="flower right">

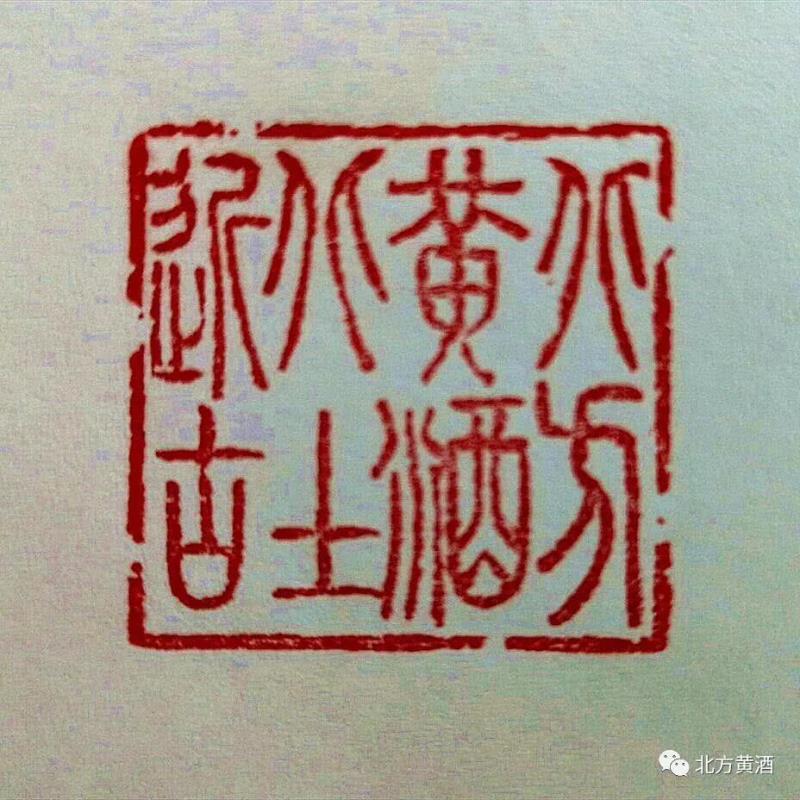

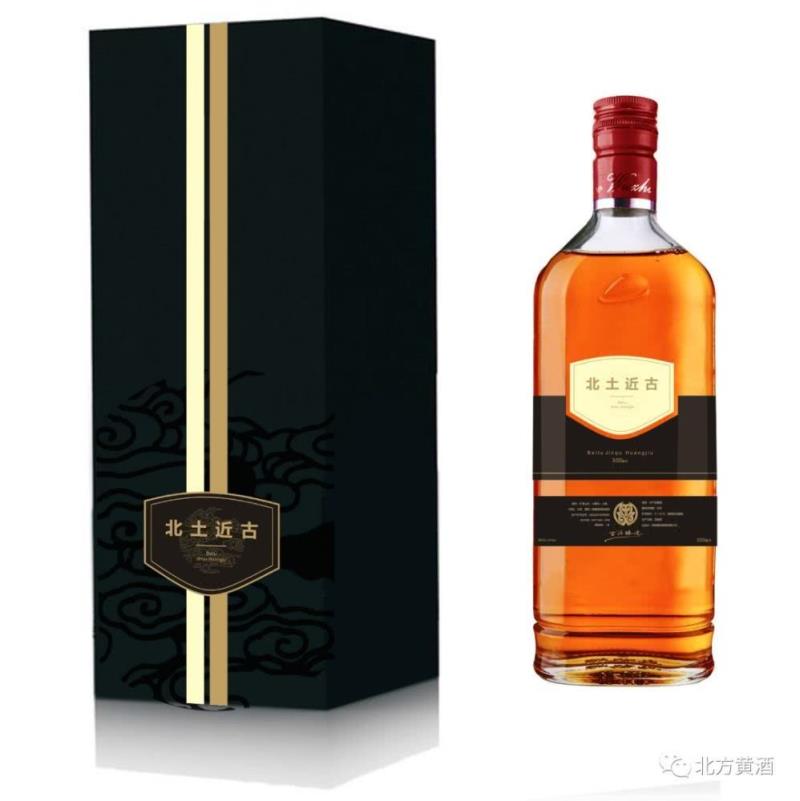

黃酒或北方黃酒

,這一伴隨我國(guó)歷史文明數(shù)千年的酒類,在歷史上一樣也因它誕生了不少今天少見的生僻字:鬯、斝、觚、觶、兕觥、卣、盉等等,這些字有的是酒,有些是酒具或者食具,因?yàn)樗x我們甚為久遠(yuǎn)了,所以他曾輝煌的歷史也逐漸淡出了我們的視野,陌生的感覺就像北方黃酒一樣也有很多人認(rèn)為是新品類的創(chuàng)新酒,實(shí)則北方黃酒更是現(xiàn)代飲用的絕大多數(shù)創(chuàng)新酒的前身酒,是最古老的酒。本系列(18期)漫談

,我們從與北方黃酒、與黃酒、與酒相關(guān)的生僻字的酒和酒具食具的名稱談?wù)勱P(guān)于歷史上的黃酒或者說(shuō)北方黃酒的故事,讓我們從歷史中再去探尋北方黃酒的輝煌過(guò)去盉。盉【hé】形聲

我們甚至玩笑的可以說(shuō)盉的出現(xiàn)側(cè)面說(shuō)明了我國(guó)古人都在遠(yuǎn)古時(shí)期就開始了調(diào)和雞尾酒的先河

。那時(shí)釀造的酒是純自然發(fā)酵狀態(tài)液體,并且沒有測(cè)量酒精度的儀器,只有憑口感來(lái)調(diào)和飲用,“盉”就成為了這個(gè)用途的器物。因?yàn)楫?dāng)時(shí)處在北方黃河文明階段在那時(shí)

(西周青銅盉)

盉的形狀較多

(灰陶盉)

( 漢代獸形提梁盉

西周時(shí)期的國(guó)都(豐京鎬京)西安和東周時(shí)期的國(guó)都(洛邑)洛陽(yáng)都是位于北方的國(guó)家大城市,是國(guó)家統(tǒng)治管理的核心城市

中國(guó)青銅器是我國(guó)古代勞動(dòng)人民的創(chuàng)造,它標(biāo)志著我國(guó)奴隸社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的水平

1978年6月,在繁昌縣城東郊湯家山春秋墓出土的這件虺龍紋盉

(虺龍紋盉 國(guó)之瑰寶)

青銅器在使用的初期是王侯貴族專屬

,但隨著金屬礦開采、冶煉技術(shù)普及我們?cè)僬J(rèn)識(shí)幾個(gè)現(xiàn)在存世的著名的盉

。

1)人面盉

出土地:河南安陽(yáng)市殷墟

館藏地:美國(guó)費(fèi)利爾美術(shù)館

簡(jiǎn)介:該器為大口寬腹圈圓足式,有蓋

,為具有龍角的人面形,兩耳有孔,人面仰天朝上。器蓋與器身連起來(lái)看,如同一個(gè)仰臥的人頭,形態(tài)甚為奇異。器身顯得較矮,在兩旁近額處有兩只獸面狀貫耳,恰與人面雙耳巧妙相對(duì);另一個(gè)流(出水管);器底圈足邊鏤三孔,一孔在流之下,其他兩孔分別在蓋耳和貫耳之下,可用系深以系繩提攜。在腹部和器蓋的兩角之間,主要飾有 商代常見的龍紋,圈足上則鑄飾云雷紋。這件形狀獨(dú)特,設(shè)計(jì)巧妙

2)鴨形盉

年代:西周

出土:1988年河南省平頂山應(yīng)國(guó)墓地出土

現(xiàn)藏:河南博物院

簡(jiǎn)介:鴨形盉以鴨腹為器身,背部開口

,上面加蓋,腹下鑄柱狀足,鴨首當(dāng)流,鴨尾作鋬,鋬上站立一小銅人,以其手足將器身與器蓋巧妙地連為一體。蓋沿與口下飾長(zhǎng)尾鳳鳥紋一周。蓋內(nèi)有陰刻銘文43字,筆畫均勻,字跡清晰。銘文記述應(yīng)國(guó)使者“匍”到氐這個(gè)地方探訪邢國(guó)的國(guó)君邢公,邢公派一名叫的官員會(huì)見了他,并贈(zèng)送給他一些禮物。后來(lái)匍用邢公所賜的銅做了這件盉,以作紀(jì)念。該盉造型新奇

,極富想象力。整體酷似水鴨,或可名之為鳧,為水鳥,善飛翔

3)龍首盉

龍首盉(音禾)是一件春秋晚期的青銅酒器

,1955年從安徽壽縣蔡侯墓出土。高24.7厘米器物完好

春秋晚期的青銅器

4)吳王夫差盉

吳王夫差是中國(guó)春秋末期(公元前6世紀(jì)上半葉-前476年)的吳國(guó)君王,流傳至今

整個(gè)盉通體上下都由龍紋進(jìn)行裝飾

,表明了它出身高貴,應(yīng)該是春秋時(shí)期某諸侯國(guó)的宮廷用具。這件盉的頂上有蓋,蓋上有系,套在鏈上的一端,另一端與提梁上的小系相接。整個(gè)器物上最突出的是盉的弧形提梁,采用了一個(gè)龍的造型

,提梁內(nèi)部是中空的,由無(wú)數(shù)條小龍相互糾纏交結(jié)而成,這被稱為透雕交龍紋。盉的腹部呈扁圓形,圓口深腹。盉表面上也飾有變形的龍紋。腹的一側(cè)有一個(gè)短而曲折的龍頭流,圜底下置三個(gè)獸蹄形足,足的上部是變形獸面紋。整個(gè)器型極為規(guī)整而優(yōu)美這件青銅器造型古樸典雅

盉的肩上有一周銘文,銘文大意是吳王夫差用諸侯敬獻(xiàn)給他的青銅,為一位女子鑄了這件盉

。

(春秋青銅竊曲紋龍首流盉)

5)竊曲紋龍首流盉。此件禮器之所以名為竊曲紋龍首流盉

,源自其精致的造型。銅盉為直口,圓盤狀蓋,蓋中間一半圓環(huán)鈕。蓋上部的提梁雕刻的是一個(gè)前行的龍身,上飾古樸的重環(huán)紋,下飾閃爍的鱗紋,顯得精神抖擻,龍首向下,龍嘴肆張,雙目圓睜,龍冠豎起,似乎那條龍剛品完盉中的美酒,正在九天外俯視人間,讓人充滿崇拜和敬畏之情。盉身為扁鼓腹、底,中飾一周竊曲紋作為主題紋飾。竊曲紋是西周至春秋早期的一種典型的裝飾紋樣,它是簡(jiǎn)化和抽象化的動(dòng)物紋飾

本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/154520.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

下一篇:

日本的電通廣告公司創(chuàng)立

“長(zhǎng)子軍西征“不可告人的秘密.png)

介閔損是個(gè)什么樣的人,.png)

歷史上被親兒子殺掉的五位皇帝<div id=)