今天,小喵要向大家推薦運(yùn)用 漢字構(gòu)形學(xué)理論研究《說(shuō)文》小篆形聲字特別棒的一本書——李國(guó)英教授的《小篆形聲字研究(修訂本)》

。這本書理念明確,方法科學(xué),數(shù)據(jù)詳實(shí),論述簡(jiǎn)潔深刻而富于啟發(fā),堪稱漢字構(gòu)形系統(tǒng)研究的典范之作。經(jīng)作者修訂后再版,一是改正了一些誤字,二是重新制作了古文字字圖,清晰舒朗,方便閱讀。

基本信息

著者:李國(guó)英

書號(hào):978-7-101-14331-7

出版時(shí)間:2020年4月

定價(jià):48元

開(kāi)本:32開(kāi)

裝幀:布脊紙面精裝

字?jǐn)?shù):130千

頁(yè)數(shù):188頁(yè)

CIP分類:H123

主題詞:小篆-形聲字-研究

作者簡(jiǎn)介

李國(guó)英

,1954年生,師從陸宗達(dá)教授、王寧教授、周祖謨教授,1991年獲得文學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)任北京師范大學(xué)文學(xué)院教授、民俗典籍文字研究中心主任。主要從事漢語(yǔ)言文字學(xué)的教學(xué)和研究工作,主持國(guó)家出版總署重大科技攻關(guān)項(xiàng)目“中華字庫(kù)”工程“版刻楷體字書文字整理”重要科研課題。引言

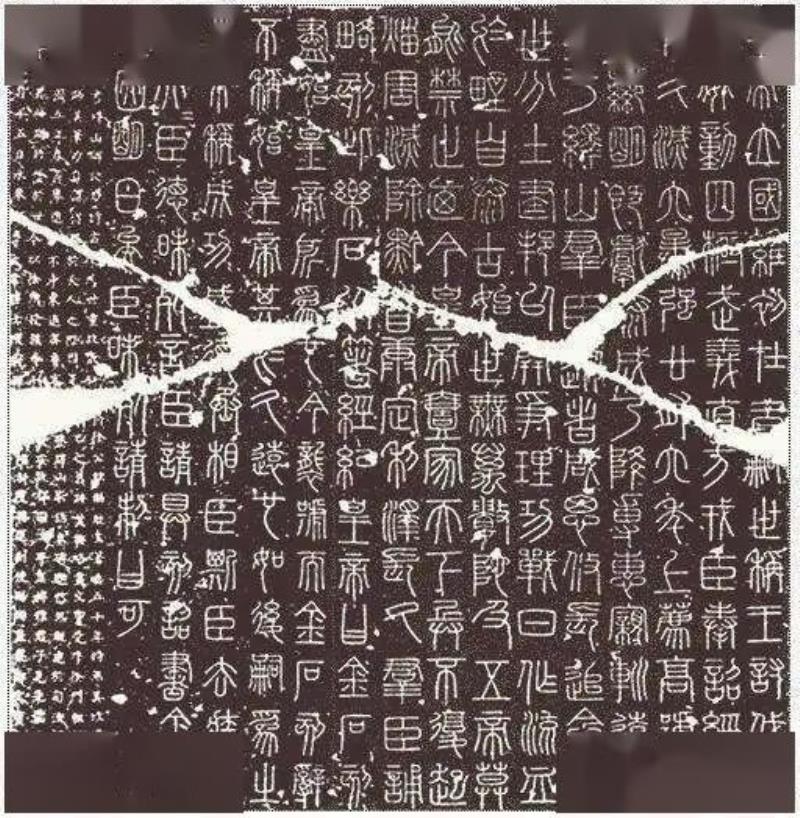

小篆上承甲金,下啟隸楷,是連接古、今漢字的橋梁和紐帶,在漢字發(fā)展史上具有重要地位。“漢字的一切規(guī)律

,全部表現(xiàn)在小篆形體之中,這是自繪畫文字進(jìn)而為甲金文以后的最后階段,它總結(jié)了漢字發(fā)展的全部趨向,全部規(guī)律,也體現(xiàn)了漢字結(jié)構(gòu)的全部精神小篆是最早形成完善系統(tǒng)的漢字體系,又是最后一個(gè)全面保持了構(gòu)形意圖的漢字體系。漢字在甲骨文時(shí)期形體尚未定型

,構(gòu)件的歸納性也較差,歸納性和系統(tǒng)性都較強(qiáng)的形聲系統(tǒng)還處于早期階段,尚未孕育成熟。在兩周金文和戰(zhàn)國(guó)文字基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)人為規(guī)整而實(shí)現(xiàn)的小篆字系,不僅實(shí)現(xiàn)了形體的定型化,而且離析、歸納出一批相對(duì)穩(wěn)定的最小構(gòu)字單元,復(fù)合造字高度發(fā)達(dá),構(gòu)件組合遵循構(gòu)字規(guī)律,產(chǎn)生了孕育成熟的形聲系統(tǒng),形成了具有嚴(yán)整結(jié)構(gòu)規(guī)律,符合優(yōu)化精神的構(gòu)形體系,奠定了漢字構(gòu)形系統(tǒng)的基礎(chǔ)。隸變之后,漢字體制雖幾經(jīng)變化,漢字的形義關(guān)系也在變化中受到局部破壞,但是整個(gè)漢字構(gòu)形體系始終沒(méi)有脫離小篆字系奠定的基本格局?div id="d48novz" class="flower left">

小篆又是最早一個(gè)完整保存了形 《說(shuō)文》是我國(guó)文字學(xué)史上一部對(duì)小篆進(jìn)行全面整理與系統(tǒng)描寫的劃時(shí)代的偉大著作。許慎在漢字學(xué)史上第一個(gè)嚴(yán)格遵循表意漢字形義統(tǒng)一的原理 《說(shuō)文》對(duì)小篆個(gè)體字符的處理 《說(shuō)文》以部首為經(jīng),以六書為緯對(duì)小篆進(jìn)行的總體描寫 序 李國(guó)英的《小篆形聲字研究》即將出版 李國(guó)英是我和陸宗達(dá)先生1985年級(jí)的碩士,1988年1月 李國(guó)英自1985年入學(xué)以來(lái)便聽(tīng)陸宗達(dá)先生講《說(shuō)文》 我以為李國(guó)英的小篆形聲字研究方法有以下四個(gè)特點(diǎn): 第一,他運(yùn)用傳統(tǒng)的漢字形義學(xué)的方法,以意釋形,對(duì)《說(shuō)文》形聲字進(jìn)行了窮盡的微觀分析,以此作為研究的基礎(chǔ);這和不把握第一手材料 第二,在進(jìn)行單字研究時(shí),他從《說(shuō)文》小篆的總體出發(fā),在字與字、字與字群的縱橫關(guān)系中去考察個(gè)體漢字的形與義 第三,他用科學(xué)的系統(tǒng)論的方法,從形聲字的構(gòu)形元素出發(fā),把形聲字的義符與聲符作為研究的重點(diǎn),采用量化統(tǒng)計(jì)和定性分析相結(jié)合的原則,對(duì)形聲字做了客觀描寫,第一次在一個(gè)橫斷面上,讓人們看到了漢字構(gòu)形的總體確是成系統(tǒng)的。 第四,他在系統(tǒng)地整理了小篆,客觀地描寫了小篆系統(tǒng),并追溯了形聲字發(fā)展的歷史之后,重視對(duì)漢字的發(fā)展規(guī)律和構(gòu)形規(guī)律進(jìn)行總結(jié),對(duì)漢字構(gòu)形基礎(chǔ)理論的創(chuàng)建作出了貢獻(xiàn) 由于方法正確 這本書中關(guān)于形聲字的論述,還是在傳統(tǒng)“六書”的基礎(chǔ)上劃分構(gòu)形類型的。1992年后 李國(guó)英的這本書在1991年初完稿,而到五年后才正式出版 王寧 一九九五年歲末 目 錄 (向上滑動(dòng)查看) 序 王寧 引 言 第一章 小篆形聲字的來(lái)源與界定 第一節(jié) 漢字構(gòu)字法的演進(jìn)與小篆形聲字的來(lái)源 第二節(jié) 形聲字的界定與小篆形聲字的鑒別 第二章 小篆形聲字的個(gè)體字符分析與系統(tǒng)描寫 第一節(jié) 小篆形聲字的個(gè)體字符分析 第二節(jié) 小篆形聲字的系統(tǒng)描寫 第三章 小篆形聲字的構(gòu)件功能 第一節(jié) 聲符的功能 第二節(jié) 義符的功能 第三節(jié) 聲符與義符組合中的相互區(qū)別功能 第四章 小篆形聲字的義符系統(tǒng) 第一節(jié) 小篆形聲字義符系統(tǒng)描寫的內(nèi)容 第二節(jié) 小篆形聲字義符系統(tǒng)描寫 第五章 小篆形聲字的聲符系統(tǒng) 第一節(jié) 小篆形聲字聲符系統(tǒng)描寫的內(nèi)容 第二節(jié) 小篆形聲字聲符系統(tǒng)的描寫 結(jié)束語(yǔ) 附錄一:義符的意義關(guān)系總表 附錄二:義符構(gòu)字頻度總表 附錄三:聲符構(gòu)字頻度總表 主要參考文獻(xiàn) 后 記 修訂后記 劉麗群 文章原創(chuàng)|版權(quán)所有|轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注出處 責(zé)任編輯:馮可然 本文地址:http://www.mcys1996.com/lishitanjiu/154611.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

上一篇:

諧劇大王鄧寄塵逝世

下一篇:

麥加宰牲節(jié)慘案

“長(zhǎng)子軍西征“不可告人的秘密.png)

介閔損是個(gè)什么樣的人,.png)

歷史上被親兒子殺掉的五位皇帝,背后有何原因.png) ,背后有何原因" onerror="nofind(this)" >

,背后有何原因" onerror="nofind(this)" >

被人誤會(huì)唐高宗都替他平反.png)

有手紙的時(shí)候<div id=)

了什么一句話道盡了千百年來(lái)的人性!.png) !" onerror="nofind(this)" >

!" onerror="nofind(this)" >

亚洲国产精品13p|

寂寞的儿媳妇高清电影|

无人区高清完整版在线观看|

妈妈的朋友3线在完整有限公司中字

|

漂亮的保姆完整视频在线观看|

只要一顶嘴就会被主人扇巴掌作文|

野草在线播放|

无人区在线观看免费高清视频|

妇少水多18P蜜泬17P亚洲乱|

欧美美妆大片集锦|

在线看免费视频|

色系军团邪恶漫画集|

在线观看黄永久免费网站|

最近手机2019中文字幕免费看|

亚洲AⅤ在线无码播放毛片|

日本人妻无码系列精品专区在线|

亚洲精品国产精品乱码不卡|

熟女俱乐部XXXX熟妇|

新超碰97在线观看|

青柠高清在线观看免费视频动漫|

俺去也在线|

色综合天天综合网国产成人网|

看全色黄大色黄女片爽|

一线免费高清在线视频观看|

8HDHDHD17XXXX兽交|

班长成为全班的插座小说阅读|

大香伊蕉最新视频|

又大又长又租又大的房子|

妈妈的朋友5文在线看|

bdsm torture女囚系列|

8W88.8CC|

95免费视频在线观看|

国产日韩成人内射视频|

全免费观看三级|

浴室激情吃乳三级|

午夜福利1000集福利92|

久亚洲一线产区二线产区三线区

|

韩国电影肌肤的纹理|

99九九免费热在线精品|

亚洲一线产区二线产区精华|

国产AV国产精品国产三级在线L|

欧美成人乱码视频XXXX|

蜜桃AV久久无码精品国产|

超碰国产视频免费播放|

菠萝菠萝蜜高清在线视频观看|

超碰在线观看个人视频|

啊按下开关震动太深了|

林依晨陈柏霖吻戏|

四虎精品成人影院在线观看|

红莲两瓣夹玉柱最经典四句话|

拔萝卜高清在线视频观看|

1819岁macbookpro日本|

在线观看视频在线观看高清|

白色变态蕾丝超薄开档连身袜|

√天堂资源网最新版在线|

www.33avav.com|

无码人妻精品一区二区在线视频|

日本一本道不卡av中文|

亚洲国产精品无码中文字幕|

最近国语视频在线观看www|

亚洲AⅤ在线无码播放毛片|

亚洲欧洲2017无码中文|

精产国品一区二区三产区|

videosdesexotv老师|

女人和动XXXXXZZZ|

法国人妻亂伦|

最好看2019高清中文字幕|

客官不可以|

在线观看免费播放网站|

甜蜜蜜在线视频社区|

无人区百度影音高清|

漂亮的保姆韩剧免费播放全集观看中文|

把跳d放在里面坐公交车作文|

japanassexvideos在线|

两个人在线观看|

泰国人交乣女在线观看|

國産麻豆AVMDMD0179|

蜜桃AV人妻国产精品李丽|

做运动打扑克视频|

可以看电影的网址|

最近的2019中文字幕无吗|

東京熱大亂交在线AV一区|

一线高清在线观看|

怎么用一支笔把自己弄出粘液|

打扑克又疼又叫爱看原声|

亚洲国产美女免费视频|

蜜桃视频在线成人网站观看入口|

成人午夜爽A片免费视频|

含羞草实验室入口麻豆宣传片|

亚洲 国产 日韩 欧美 在线|

亚洲区精品中文字幕|

少女たちよ在线观看动漫4集免费|

亚洲精华国产精华精华液好用吗|

西西人体44www高清大胆|

草蜢社区在线观看免费视频|

苍井空电影在线看|

一区二区三区国产好的精华液|

年轻的母亲在线观看|

年轻女教师hd中字3D|

亚洲在线|

欧美猛男XXXXXX黑寡妇日本|

少妇和大狼拘作爱A片|

亚洲午夜国产精品无码老牛影视|

亚洲 中文 自拍 另类|

动漫一起错错错30分钟电视剧|

老湿影院视频免费|

二人世界免费播放高清版资源|

深夜福利|

Zoofilivideo杂交|

日韩无砖专区一中文字目|

17c-起草口|

JAPAN白嫩丰满老师VIDEOSHD|

AV精品人妻一区二区三区|

黄冈B站入口|

国产乱子精伦无套白视频

|

亚洲XXX午休国产熟女|

迷人的妺妺伦理hd|

女妓与禽性猛交ⅩXOO小说|

老赵在货车把儿媳妇送到了|

无人区在线高清完整版免费观看

|

日韩免费观看完整的电视剧|

日本高清视频免费|

妈妈的朋友9集视频|

caoporn 免费视频|

热久久精品视频|

欧美大黑吊|

十二寡妇肉床艳史K8影院|

琪琪在线看2019理论片|

色综合欧美在线视频区|

w日本高清视频m免费|

激性欧美在线观看|

free性欧美极度另类|

在线天堂新版最新版在线8|

国产草莓精品国产av片国产|

2017秋霞理伦手机在线|

做床爱视频真人版无遮挡免费

|

95在线观看视频|

最近免费观看高清韩国日本电影|

日本videos护士有奶水|

丁香花免费视频播放电视剧|

免费国产毛片在线播放|

嗯~嗯~别揉了~要尿了视频|

天堂中文在线资源库用|

苍井空巨乳教师线观看|

caoprm 超碰公开视频|

动漫一起错错错30分钟电视剧|

bgmbgmbgm老太太交小伙子|

国产男同志免费|

欧美伦理片|

丁香五月啪啪婷婷AV|

wordpress成品网站yunbuluo|

反差婊吃瓜爆料黑料超能电磁炉|

无人区卡一卡二卡三乱码网站

|

花季传媒免费观看网址|

午夜福利在线永久视频|

亚洲色久悠悠在线|

欧美精品中文字幕亚洲专区|

天下第一社区中文字幕|

亚洲中文字幕永久在线|

老师的小兔子好软水好多视频

|

成品ppt网站大片入口|

三级国产三级在线|

噼里啪啦免费看高清片|

国产午夜视频在线观看720P|

Va精华区二区区别|

少女电影在线观看免费中文版|

久久精品噜噜噜成人AV|

年轻的姐妹在线观看|

宅男午夜福利美女来袭|

无翼鸟邪恶少女漫画全集|

久久国产热视频99re|

四戒在线观看|

女人尝试到更粗大的心理变化|

天堂8在线天堂资源|

与子乱视频|

欧美丝交|

我和漂亮岳的性经历|

AV片在线观看免费光看高清|

色呦呦人人视频|

日本高清视频wwwcc290|

天天啪影院1996022.com|

巜疯狂的少妇4做爰BD播放|

4444444在线观看免费高清电视剧

精品免费国产一区二区三区四区

小姐好白在线观看

|

钶钶钶钶钶钶钶水好多好唯一|

中文字幕绝色少妇性|

日本MV大片生活片|

金玉彬三级|

被带到满是x玩具的房间挑调游戏|

久久精品亚洲热综合一本|

亚洲 欧美 人兽交在线|

大地资源网高清在线观看免费|

家庭教师巨乳爆射AVI|

在线中文字幕乱码免费|

欧冠直播在线直播观看|

理论片在线观看|

国产乱妇无码大片在线观看|

宝贝我大不大你试试就知道了|

苍井空电影爆乳老师|

插曲视频免费高清观看|

成人h动漫精品一区二区|

一二三四在线高清中文版免费观看

|

日本高清视频wwwcc290|

国产在线观看免费全集电视剧网站|

意大利军营医生1976|

欧美FREESEX8一10精品|

好男人在线观看免费社区影院

|

2015年夜夜撸在线影院|

97超碰97资源在线观看|

特级做A爰片毛片免费69|

18girlsvideo日本|

色婷婷久久综合久色综合8|

色老头视频|

后爸与儿媳电影在线看|

啊按下开关震动太深了|

一本道在线综合久久88|

japanbabes韩国护士|

国色天香社区直播在线观看|

欧美日韩888在线观看|

国产成人精品电影在线观看|

好男人视频影院高清在线观看|

午夜欧美理论电影无码苦月亮|

韩国三级HD激情在线观看欧美|

妈妈的朋友电影免费观看中文无卡顿

|

黑料不打烊tttzzz入口2022|

牛牛影院XXOO视频在线|

ZO2O女人另类Z020|

老师你好韩国在线观看免费|

樱花草视频在线观看高清免费网|

狠狠热精品免费视频|

精品无人区无码乱码毛片国产|

偷窥熟女大屁股对白视频|

琪琪午夜成人理论福利片|

成色好y31和y31的区别|

在线观看视频在线观看高清|

18禁无码无遮挡国产XXOO|

亚洲图片欧美图片伦理片 播放在线平|

亚洲婷婷|

视频在线观看|

B站9.1免费版|

免费人成网站在线观看|

苍井空色欲迷墙全集|

手机久草资源在线视频|

黑人巨大进美女深处免费视频|

国产精华最好的产品入口|

yellow资源大全|

韩国电影R级巜干柴烈火之吻|

老卫与淑蓉全集66章|

哔哩哔哩免费网站在线观看|

S调M的26种调法|

少妇人妻偷人精品无码AV|

狼群视频在线高清免费观看|

羞羞漫画入口页面登录章更新下载

|

温碧霞《灯草和尚》是客串吗|

高清电影大全免费观看完整版|

第九影院2017韩国伦理电影

|

没带罩子让他捏了一节课|

埃及猫小脏片链接|

最近韩国更新中文字幕2019|

午夜影院|

小草免费高清在线观看视频|

2023天堂视频精品免费观看|

三年片在线观看中文|

yellow在线观看免费观看高清视频|

久久免费网观看|

国产与子乱亲生子视频|

久久午夜无码鲁丝片午夜精品|

杉原杏璃 av|

苍井空在线费观看|

男人的男堂手机版在线2017|

69亞洲亂人倫AV精品發布|

波多野结衣在线看免费|

婷婷五月综合色中文字幕|

仓井老师的电影|

老阿姨才是最有味道|

最近2019中文字幕视频免费看|

免费精品国产自产拍在线观看图片|

中文天堂最新版在线网 rmvb 下载|

樱花草视频在线观看免费播放|

2017年亚洲天天爽天天噜|

暴躁少女10-16岁|

苍井空电影百度搜索|

黄网线观看免费永久观看|

美国禁忌4结局免费|

东京不热|

黄漫画画车车好快的车车哔哩哔哩

|

成年大片视频免费视频|

美女来了在线观看完整版中文|

成人无码国产AV免费看小说|

8W88.8CC|

无人视频在线观看免费下载|

小草在线观看福利视频|

无套内谢A片毛片免费看|

口述女人与狗猛交顶我私处|

99热视频这里只精品在线|

www.1688.gov.cn|

亚洲国产AV蜜桃|

免费边摸边吃奶叫床视频|

国产白拍天天拍视频在线观看|

免费又色又爽又黄的视频|

印度丰满妓女A片生与妓院|

在线看免费视频|

chinese东北嫖妓女hd|

色欲久久久久久综合网精品|

国产亚洲精品免费视频|

国产偷v国产偷v|

国产高清视频在线观看69|

九九热线有精品视频6

|

宅男午夜福利美女来袭|

成人永久高清在线观看|

17c.5c-起草口|

VIDEOSFILIAORG强呦交|

欧美成年性色生活片 毛片|

国产精品无码免费播放|

一个人看的视频免费高清在线观看

|

爱就爱了视频免费观看|

巜办公室里的性服务2|

24小时日本播放视频免费观看

|

超碰最新上线视频免费|

樱桃视频观看免费高清视频|

曰批全过程免费视频观看不卡|

上海女老师出轨视频播放|

女人与男按摩师伦理|

天天燥夜夜b在线视频|

国产动作片大全视频|

黑人大荫蒂SE|

电影里糟蹂躏片段视频|

妈妈的朋友2 字幕|

精品少妇AV无码免费久久洗澡|

宝贝我大不大你试试就知道了|

免费久久狼人香蕉网|

姐姐教你射脚枪的视频大全

|

亚洲大码熟女在线观看|

伦理片免费完整片在线观看|

混乱小镇售票员用b检票怎么判断|

人间绝色[快穿] 肥啾啾i|

新妻こよみのあらすじ歌词

|

17岁日本电影免费完整版|

无遮住挡拍拍视频|

sexoquene tv少女14|

精品人妻系列无码人妻免费视频|

苍井空在线爱|

Qfree嫩幻l8ex性HD处|

漂亮的保姆7免费观看完整版|

苍井空巨乳教师线观看|

国产强奷漂亮老师视频大全|

免费大片在线观看网站|

花季传媒在线观看入口IOS|

亚洲中文字幕无码亚洲成a人片|

日本老太婆xxxnxxx|

超碰免费视频部落格|

51社区免费视频最新|

别急妈妈教你做|

777成电人影免费观看|

24小时更新在线观看片|

东京不热|

妈妈的朋友在线观6看中文完整版|

日本人妻偷伦中文无码|

诱人的老师4hd中字|

欧美老熟妇又粗又大|

漂亮的保姆韩剧电影完整版

|

老师没戴套子c了我一天视频|

四虎影视永久在线观看|

中文字幕高清无码

|

超碰在线视频 免费|

zljzljzljzljzlj户士的优势

|

韩国三级hd激情|

最好看高清免费视频|

老熟妇仑乱精品|

爸爸的大驴by渣渣兔免费阅读|

蜜柚在线观看免费版高清电影|

观看在线av免费视频|

veronica avluv和黑人|

亲爱的我好想你?我下边|

蘑菇视频在线观看入口怎么注册|

出差被公侵犯在线观看|

娇柔妻子的群交|

337p粉嫩日本亚洲大胆艺术|

厨房运动剧烈老师的大兔子鹿|

侏罗纪公园3d百度影音|

年轻善良的锼子4中文字|

邪恶少女漫画之恋母性|

国产 日韩 欧美 中文 另类|

97国产婷婷综合在线电影|

17岁完整版高清免费观看|

一个人免费播放高清在线观看|

久久亚洲精精品中文字幕早川雨理

|

97精品少妇偷拍蜜桃AV|

小草青青免费观看完整版

|

色琪琪久久热在线|

不扣钮的女孩在线观看|

大地8中文在线观看免费版高清|

午夜快车在线观看|

青草草在线热视频精品|

XXX欧美群交|

17c.c免费登录入口|

亚洲区图片|

国产精品久久人妻无码电影张丽|

性ⅩXXX搡XXXX槡女人|

成人无号精品一区二区三区|

人人影视字幕组创始人获刑3年6个月|

少女视频观看免费视频|

成年大片免费视频网站|

手机看片日韩国产欧美|

天堂www网在线下载|

最近中文字幕无吗2019|

性一交一乱一交A片久久|

1996杨思敏1一5集国语版在线观看|

精品卡1卡2卡三卡免费网站|

日本vodafonewifi巨大app23|

大地8中文在线观看免费版高清

|

在线观看后入内射视频WWW.|

国产69精品久久久久人妻|

老师我想把肚子放到桌子上|

yellow中文字幕2019最新|

丝袜高跟诱惑|

饥荒老太太好玩吗视频|

一边下奶一吃敷视频60分钟

|

92国产精品午夜福利1000集|

蜜桃成熟时33dbd高清在线观看|

嗷嗷路撸跳转|

四虎影院211风情影院|

埃及猫小脏片|

野花视频在线观看最新视频观看|

暖暖日本免费观看更新2019|

国产亚洲欧美在线播放|

欧冠直播在线直播观看|

在线av国产片免费观看|

一人观看的电影免费观看|

双乳被十几个男人吃奶|

成年轻人电影www|

苍井空被躁120分钟视频|

男人和女人亲吻视频|

沈樵剧情七旬老农高清播放|

国产精品网红主播美女|

色欲蜜臀AV免费视频|

java成品网站源码|

妈妈的朋友3中语版在看|

亚洲 中文 自拍 另类|

伊人综合网|

欧美gv资源下载|

mm1313亚洲精品无码久久|

色情乱婬a片无码天堂影院男组长|

日本少妇高潮久久久久久|

http://gg51cn.cn|

中文中幕无码亚洲电影|

禾禾影视剧在线观看|

妈妈的朋友电影免费观看中文无卡顿

|

成品图片的网站|

久久视热频在线|

正版免费资枓大全2019|

天堂中文在线|

2021韩国理论片在线观看私人影院|

肉乳床欢无码A片A片120秒|

激情美女,综合久久|

强行开发她的尿孔H|

亚洲 欧洲 综合 另类视频|

狂野少女电影在线观看国语版

|

欧美肥胖老太videoshd|

亚洲欧洲精品专线|

狠狠爱在线影院|

年轻的姐妹在线观看|

一本大道熟女人妻中文字幕在线|

啦啦啦 中国 日本 免费观看|

b站推广入口2023mmm|

九九八十一视频在线观看|

暴虐SM灌浣肠调教A片女女|

青柠视频在线观看高清完整版|

欧洲美女黑人粗硬暴交免费网页|

景甜张继科视频在线观看|

亚洲一区av在线观看无码叶玉卿|

苍井空的av电影|

日本无码不卡高清免费v|

超碰中国熟女公开视频|

久久精品国产字幕高潮|

里番ACG里番成人本子|

78m.ppt威九国际免费|

欧美露器官做爰大尺电影三个少年

|

苍井空无乱码片|

секс姑娘видео暴力|

欧美大荫蒂AV高潮在线看|

2019天天啪曰曰在线|

AV亚洲精品少妇毛片无码|

手机在线看片免费人成视频|

av天堂网.|

苍井空50分午马片外流|

tobu8 HD韩国|

一区二区三区高清AV专区|

色欲AV人妻精品麻豆AV|

wordpress成品网站yunbuluo|

成人电无码日本|

西方37大但免费|

欧美肛交XXX高潮|

大地资源中文在线观看西瓜|

大胸美女又黄又W网站|

无人区在线高清完整免费版下载|

少妇高清性色生活片成人版|

亚洲中文字幕永久在线|

色戒未删减无码电影|

两个人hd免费完整高清视频|

丰满多毛的大隂户乱|

4399在线看片免费韩国|

美美哒日本中文免费|

色戒完整版2小时38分视频|

日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看妈妈的朋友

|

周秀娜喜爱夜蒲吻戏|

少女与狗2在线观看免费版高清|

国产人妻人伦AV又粗又大

|

人妻精品无码中文无码一区无

|

伊大人香伊大人香蕉在线视频|

国产最新免费高清在线视频|

一卡二卡三卡国色天香免费看|

婷婷激情五月综合丁香社区|

24小时高清视频在线观看免费|

国产又黄又爽又色又刺激|

韩国美女比基尼图片|

自拍 亚洲 欧美 校园 中文|

最新电影在线观看|

香蕉荔枝樱桃水蜜桃|

色和尚5777ww五月在线|

日韩无码一区|

最新国自产拍在线播放|

两个人的高清视频在线观看|

游泳教练在水里含我奶在线观看|

婷婷五月激情五月|

拔萝卜在线视频免费观看|

欧美同志网|

一支笔怎么C哭自己|

色天使色妺妺网站|

k3kpccA片|

免费观看调色大片|

caoporn在线视频|

先锋资源2019最新进口|

爱狠狠爱|

国内免费高清在线观看|

强壮公弄得我次次高潮HD|

99RE6国产精品视频播放|

4399在线观看免费高清电视剧在线观看|

色欲精品久久人妻AV中文字幕|

战鼓电影免费国语看|

9420高清视频在线观看免费韩国|

永久免费不收费的视频|

嗷嗷路撸跳转|

日本苍井空免费人成视频播放|

少妇高潮太爽了在线网站|

人与嘼zozo欧美|

久操热久操在线播放|

野花香视频在线观看免费|

刻晴大战史莱姆外网免费|

鉴黄师下载|

亚洲人成在线网站播放|

色哟哟哟精品免费看视频|

9.1免费网站nba在线观看|

扒开腿挺进嫩苞处破苞疼合集|

快穿之第三者(hp)|

午夜宅宅伦不卡电影网

|

exo妈妈mv高清视频播放|

羞答答的玫瑰视频日本|

Blake Mitchell做受|

yy6080久久伦理一区二区|

差差漫画登录页面入口链接下载

|

67194在线福利院|

国产偷啪自拍免费视频|

玉茎入玉门正确方法|

国产日韩在线是高清视频手机。|

高清国产免费观看视频在线|

ONEDAY日本在线观看完整版|

corp超碰视频在线观看|

成 人 网 站免费观看|

亚洲熟女乱色综合一区小说|

学生处破女A片免费观看|

苍井空4d肉蒲团三级无删减版|

无码爽死成人777在线观看网站|

色偷偷男人的天堂aⅴ|

无人在线视频观看免费10|

大杳蕉狼人欧美2345篇|

日本丰满大乳人妻无码苍井空|

高桥美奈美|

free欧美高清猪马牛候

|

jessicajane日本学生|

国产热国产自拍|

小草福利短视频在线观看|

漂亮的保姆1完整版免费观看|

少妇高潮灌满白浆毛片免费看|

《女友的妈妈2》中字头歌词是什么|

国产精品无码无片在线观看|

亚洲熟妇无码AV另类VR|

小房间传来不堪入耳的声音知乎|

亚洲国产在线精品国偷产拍|

久爱午夜视频|

韩国乱三级伦电影在线播|

性妇BBW搡BBBB搡BBBB|

日本2和搜子同居的日子在线观看|

最好看的免费观看高清视频|

东北娘们国语版免费播放|

无人区免费高清在线观看|

其实是香蕉在线视频观看|

法国艳妇LARALATEX|

国产精品18禁污污网站|

女生说疼男生越来越往里寨的游戏|

亚洲 日韩 在线 国产 精品|

国色天香高清卡一卡2卡三卡4|

欧洲无人区天空码头iv在哪|

午夜看片福利在线观看|

成人免费无码A片国产AV|

四个学长一起上我会坏掉的|

亭亭玉立国色天香综合症图片

|

伊人大香线蕉精品在线|

漂亮妈妈在线观看完整版|

苍井空电影去哪儿看网址|

天堂草原网在线观看|

夫妻之间免费观看的电影|

最近最新免费中文字幕在线视频|

妈妈的朋友电影免费观看中文无卡顿|

韩国r级无码片在线播放|

老师的大兔子好软水好多的网站|

97人妻人人澡人人爽人人澡人人学生|

野花日本高清完整版在线观看

|

边做边爱截了一小段|

宝宝我们在厨房来一次|

亚洲图片 欧美图片 伦理电影|

水蜜桃视频在线观看高清免费资源|

亚洲精品中文一区二区在线|

国产亚洲精品久久久久久老妇|

第一色导航|

欧美丰满熟妇XXXXX性PPX人交|

色内射无码AV|

我被继夫添我阳道舒服视频|

日a一二女在线播放免费视频|

大地资源第二页在线观看官网|

无码爽到爆高潮抽搐喷水GIF|

桃花缘高清在线观看视频免费|

樱桃视频观看免费高清视频|

天美传媒MV免费观看完整版7日更换|

caoporn - 超碰在线视频|

人碰人摸人爱免费视频|

欧也妮葛朗台|

妈妈的朋友高请视频|

FREE性国产猛女XXXX视|

妈妈的朋友6在完整有限中字第九|

葡萄成熟时3免费观看|

亚洲免费国产在线日韩|

国产婷婷一区二区三区|

电影免费版高清在线观看|

波多野结衣家庭教师|

影音先锋资源 男人站|

vpswindows精品|

最新国自产拍 高清完整版|

女人与公人强伦姧人妻完|

亚洲 欧美 人兽交|

我行让我上电竞酱子贝免费阅读|

漂亮的保姆8在线观看完整|

苍井空作品全集打包|

国产精品午夜爆乳视频免费看|

2019天天鲁夜夜啪视频在线|

四虎影视 澳门皇冠|

茄子香蕉榴莲草莓丝瓜绿巨人|

秋霞精品国产鲁丝片发布|

欧美乱码伦视频免费66网|

在教室里把跳d开到最大|

色天堂下载|

欧美精品久久久久A片竹菊影视|

五月丁香亚洲综合色|

特大巨黑人吊性XXXTUB|

中国vodafonewifi粗暴app|

老司机带带我视频免费播放|

亚洲色少妇熟女11P|

女性屁眼和私处中间有个疙瘩|

精品无码一区二区三区久久|

欧美区 亚洲区 图片区|

好男人在线影视视频www|

最好看2019高清中文字幕|

国产拍国产拍拍偷|

蜜桃视频app下载网站|

17岁在线播放免费|

两人世界免费高清观看|

亚洲伊人久久大香线蕉综合图片|

男女作爱在线观看免费网站|

韩国三级巜双乳紧扣|

国产日韩在线是高清视频手机。|

中国少妇内射XXXHD|

色情无码视频7788|

99部免费影视大片观看|

最近中文字幕高清mv在线视频|

波多野结衣|

yellow字幕中文字幕免费|

caoporn超碰在线视频|

欧美图亚洲色另类图片|

福利视频老司机欧美|

秋霞电影院午夜伦a片欧美|

奇米777四色欧美在线视频|

免费无码又爽又刺激高潮的漫画|

中文字幕乱码中文乱码51精品

|

亚洲 日韩 中文 综合av|

伊人综合在线|

野花社区在线观看高清|

最新av亚洲天堂2017|

在线视看高清视频手机|

五月天激情国产综合婷婷婷|

2022国产在线无码精品|

不卡的无码高清的av|

国产美女视频国产视视频免费观看|

日本少妇A片又爽又黄|

最近2019中文字幕免费|

国色天香影院在线视频免费观看

|

差差差30分钟视频轮滑免费|

亚洲欧洲AV精品无码乱码小说|

92午夜福利社1000集|

福利视频老司机欧美|

国产精品初高中害羞小美女|

午夜免费啪视频观看视频|

含紧一点H边做边走动免费视频

|

久久久久国產麻豆无碼AV|

日本有一道在免费观看|

欧美家庭影院|

67194免费视频观看百度|

小泽玛丽亚电影在线观看|

超碰在线视频|

黑料不打烊tttzzz入口|

免费ps大片调色视频|

男生和女生一起嗟嗟嗟30免费观看电视剧

|

精品人妻一区二区三区在线影院|

一边敷面膜一边60分钟|

强辱丰满人妻hd中文字幕|

啦啦啦视频在线观看免费高清5|

成人性做爰AAA片免费看|

acfan流鼻血图标版 1.1.2 安卓版|

成本人片在线观看|

成人手机电影|

亚洲 日韩 国产 中文视频|

十九岁暴躁少女csgo免费观看|

美女大尺度裸体写真|

亚洲国产精彩中文乱码av|

影音先锋资源网站|

高清在线免费观看完整版电影大全|

亚洲成AV人片在线天堂无|

99久久免费精品国产色夜|

色婷婷亚洲五月|

特级A欧美做爰片黑寡妇|

亚洲精品综合在线发布|

2019国拍自产在线综合|

奇米四色狠狠在线影院|

四虎亚洲中文字幕永久在线|

男人到天堂vg在线|

国色天香中文字幕2019版在线

|

www.6188.gov.cn|

在线观看欧美电影ShutIn|

成人h动漫精品一区二区|

亚洲精品久久无码AV片2022|

午夜福利社1300合集|

中文在线字幕观看电视剧hd|

棋王和他的儿子下载|

日本一本道综合久久av|

国产福利一区二区精品|

97人伦影院A片在线观看|

双龙进洞夹心饼干|

欧洲vodafonewifi巨大168|

国产在线观看无码免费视频|

精品产久久久久99|

人妻体体内射精一区二区|

五月激激激综合网|

bt天堂www在线|

午夜理伦三级理论三级6080|

chinese东北嫖妓女hd|

性欧美XXXXX老少交|

久久99re6热在线播放|

日本一本道不卡av中文|

久久爱这里视频精品23|

婷婷色香五月综合缴缴情香蕉|

中日韩熟妇无码亚洲成A人片|

野花高清在线观看视频720|

两个人的高清视频在线观看|

嗯啊奶顶出来了揉|

24小时高清视频在线观看免费|

www.crm1688.com|

麻花传mv视频播放器使用方法|

女友晚回家乖乖趴在怀里挨打|

秋霞av伦理片在线观看|

无翼邪恶工囗漫画大全|

妈妈的朋友韩国韩剧免费观看|

国产精品久久久久久久久久久久|

天堂に駆ける朝ごっている怎么读|

老师我想把肚子放到桌子上|

艳肉观音性三级DVD|

人野兽马狗猪大全|

3d玉蒲团女主角|

av电影网站|

成年日本片黄网站色大全免费

|

强壮的公次次弄得我高潮A片日本|

色噜噜狠狠色综合久色蜜桃|

老少交玩TUBE少老配搡BBBB|

伊人综合网|

日韩a片r级无码中文|

国产精品人妻久久久久A片-|

雷电将军把乳液喂给八重神子图|

gogogo高清在线播放韩国|

国产亚洲精品久久无码98|

新世界 韩国电影在线观看免费|

亚洲最大成人网|

黄桃AV无码免费一区二区三区|

csgo高清大片进入|

三年片在线观看大全云朵相关

|

最新欧美伦禁片在线播放|

gv资源百度网盘|

年轻的馊子8HD中文字幕|

国产乡下三级|

色欲AV精品人妻一区二区|

午夜dj高清视频播放|

善良妈妈的朋友9在观有限中字|

影音先锋电影三级伦理|

输了让同学玩全部位置作文|

我与妺的性经历|

铜铜铜铜铜铜铜铜好大呀|

成片免费观看视频大全|

台湾梦梦的视频大全|

妈妈的朋友6线观看完整版在线中文|

好看的欧美伦理电影|

はらたいす天堂WWW|

俺去也qvod|

人兽交mones|

曰批免费视频播放|

晚上打扑克视频|

寂寞少妇做SPA按摩|

一本道dvd不卡一专区|

artofzoovixen人曽交|

拔萝卜视频免费观看高清|

国产午夜福利100集发布|

亚洲精品久久久久久精品爆乳电影|

国产美女无套粉嫩白浆在线|

日韩精品无码免费专区|

欧美孕妇xXXX|

雷电将军狂飙乳液图|

国内精品视频更新在线观看|

仓井空老师的电影全集|

成人做爰高潮尖叫声免费观看|

五月丁香激情影院|

姐姐在上我在下全文阅读视频|

韩日综合成人中文字幕|

黄伊汶喜爱夜蒲|

三年片在线观看电影|

在线观看超碰免费视频|

男女激情大尺度热吻|

欧洲vodafonewifi18|

无人区视频免费观看|

暴躁妹妹csgo|

女大馒头图片10张|

國産麻豆AVMDMD0179|

国产毛片精品一区二区色欲|

国产专区免费资源网站|

浪货趴办公桌~H揉秘书|

久久AV喷吹AV高潮欧美|

宝宝把腿抬起来靠墙上就不疼了|

性色AV久久久久精品国产|

欧美寡妇性猛交XXX|

国产麻豆剧果冻传媒免费网站|

欧美色国产精品中精品|

亚洲芒果卡一卡二卡三乱码|

影音先锋 av 精品资源|

中日高清字幕版在线观看|

二十一天电视剧免费观看在线欧豪|

日韩亚洲欧美在线无码|

67194网站在线观看|

欧美同志无码GV在线|

午夜无码片在线观看影院|

寡妇的大乳BD高清电影|

第九区在线观看免费完整版|

禁止18岁看的电影|

久久无码亚洲成A人片|

怎么弄出白色粘液视频教程|

牧场k9Lady女人HD|

男人和女人亲吻视频|

影音先锋中文无码一区|

av网站免费线看2018|

国产亚洲精品久久久闺蜜|

四虎影最新网站2019|

野花日本hd免费高清版4|

80s电影天堂|

黄网站男人免费大全|

欧美日韩一本无码免费专区|

欧美丰满熟妇性XXX乱|

年轻女教师6在线播放|

久久久97丨国产人妻熟女

|

中文字幕无码人妻少妇|

香蕉在线手观看视频|

琪琪热码在线中文字幕|

三年片在线观看完整版免费高清|

日本波多野结衣a片在线观看|

永久免费看照片的聊骚软件|

四虎影视WWW在线观看免费|

色欲色欲天天天www|

涩涩爱在线撸免费视频|

17c.c免费登录入口|

在线高清影院|

妈妈的朋友在观5完整有限中字|

热99RE久久精品国产|

九九九精品国产在线|

妈妈吃了春晚药后|

とても痛い痛がりたい谐音|

AI换脸在线视频免费|

国内精品原创网站|

亚洲精品一卡2卡3卡四卡乱码|

少妇的丰满3中文字幕|

青柠在线观看免费高清视频下载

|

在线正精品视频正品|

国产粉嫩高中无套进入|

一凤大战五黑鬼|

av男人天堂好男人影院|

国产无套粉嫩白浆內谢在线观看|

波多野结衣|

成人DVD碟片|

含羞草传媒进入欢迎您|

秋霞电影伧理|

女人裸体做爰视频|

xxooav|

天天综合网久久综合|

《丰满的欲妇》hd中字|

高H禁伦餐桌上的肉伦NP影片|

美女又黄又爽又乳的视频网站

|

欧美做真爱大HD高清|

野花高清在线观看视频720|

苍井空裸乳照电影|

日韩影院成人黄|

无限资源2019第1页|

苍井空在线55集|

局长干爹舔我|

99精品成人无码A片观看金桔|

成人色播|

《朋友的妈妈》2中字头歌词|

两个人免费视频在线观看完整|

艳星JULIAANN黑人开战|

日本一本道综合久久av|

B站9.1免费版|

Q人妻精品内射-AV|

黑科网 今日黑科|

久久无码欧美一二三区|

一本道久久线综合色色|

天堂草原网站|

含羞草研究所在线观|

亚洲精品无码久久久|

日本在线高清不卡免v|

欧洲女rapperdiss大|

成人无码视频在线观看网址|

人妻少妇久久中文字幕一区二区|

久久文化传媒有限公司电话|

挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影|

天堂中文在线8最新版地址

|

97高清视频在线观看免费|

小泽玛丽电影|

午夜福利影院|

麻豆XXXX乱女少妇精品|

大地资源二中文免费第二页|

第九区在线观看|

野花视频播放免费观看最新6|

日本在线高清电影视频观看|

三年片观看免费观看大全古装剧|

久草在线新是免费视频|

最近日本动漫hd免费观看|

午夜福利社电影1000集|

伊人色综合加勒比高清|

颜色视频高清在线观看|

色欲AV成人片无码网站网|

在线久久草久久爱|

日本人妻的滋味2|

怮交小U女天堂HD|

XXOO麻豆国产在线九九爱|

97色.com|

av女星排名|

一人一狗卡六个小时游戏|

《妻子》在线观看免费韩剧|

亚洲国产精品13p|

苍井空巜女教师之欲火电影|

国产偷啪自拍免费视频|

変态奴隷人形ひとみ调教|

天堂中文最新版在线中文|

在线高清中文字幕电影|

夜深人静给个网站|

波多野结衣52部合集在线观看

|

免费看美女裸身裸乳网站|

欧洲一卡2卡三卡4卡网站国色天香

|

野花韩国视频在线观看免费播放|

麻豆丰满熟女XXXXX|

bgmbgmbgm老太太的pp视频|

黄瓜上套上小雨伞电视剧|

rapper日本免费观看|

亚洲制服丝祙在线播放|

潘霜霜美腿胸器凸显|

真人老太太实战镖客视频大全|

小草视频在线影院|

爸爸吃女儿奶奶高情商回复

|

caoporn超碰在线|

老阿姨免费视频在线观看|

朋友的丰满人妻HD中文|

《漂亮的邻居HD》在线观看|

雷电将军狂飙乳液图|

国产成人久久精品二三区麻豆|

萝卜黄9.1|

久久99热狠狠色AV蜜臀|

国色天香完整版影视观看|

被老外添嫩苞添高潮NP电影|

最近日本免费高清完整版|

yellow免费播放在线观看|

三年片观看免费|

男生女生高清在线观看|

好姑娘5免费高清观看|

最近最新中文字幕mv免费版|

小雨┅┅快┅┅用力啊视频|

《我的漂亮瘦子》第6集中文版|

天堂中文8资源在线8|

国产精品无码久久久最线观看|

2012中文字幕高清手机版|

色久久综合网|

日本电影少女|

一本道d vd在线不卡|

奶头挺立呻吟高潮AV全片|

欧美三级在线观看中文|

特级做A爰片毛片免费看欧美激情|

欧美丰满熟妇XXXX性大屁股|

A片做爰片仑理片免费看|

精品不卡一区二区|

扌喿辶畐的照片|

zoozooskooi在线视频1|

95在线观看视频|

波多野中文无码AV人妻系列|

欧美日韩亚洲国产欧美电影|

小姐在线观看|

国产成A人片在线观看|

欧美X7X7任意噪|

jmcomic.2.0.mic1.7.4|

亚洲伊人色欲综合网色|

养母动漫在线观看视频|

国产亚洲精品久久久ai换|

成人AV视频免费观看|

国产无遮挡aaa片爽爽|

国产看真人毛片爱做A片|

2020最新国产自产在线不卡|

两乳房又高又大|

擦枪走火电影完整版|

bbw videos 欧美老妇|

一本到在线视频观看|

欧美性猛交XXXX乱大交派对|

中文在线8资源库|

无限国产无限资源在线观看|

5g天天奭多人运动最新网站|

邻居少妇人妻hd高清大乳在线|

欧美乱大交AV片久久123|

暖暖 中文 免费 日本|

e色vvs1的钻戒成色怎么样|

电影天堂快2012播eeuss|

丰满人妻妇伦又伦精品国产|

先锋在线av资源站最新|

大地资源影视中文二页|

蜜桃麻豆WWW久久国产人妻|

野花韩国日本免费观看|

三更半夜在线观看视频|

日本高清中文字幕二区a|

大尺寸的小黄车说说公交车|

色欲AV精品无码久久久久久国产

|

欧美家庭影院|

九九艳阳天在线视频|

天堂に駆ける朝ごっている怎么读|

天美传媒在线入口网站大全|

国产人与乣女BBWBABES丿|

日本亚洲欧美在线久草|

女孩浴池视频男友|

日韩 教师 另类 自拍 欧美|

深爱激请网|

九色PORNY蝌蚪视频首页|

麻豆国产传媒61国产AV|

小仓优子av|

囯产免费一区二区三区|

午夜福利社4000集92|

新在线av天堂|

18禁真人床震无遮挡国产|

久久中文字幕亚洲精品最新|

2008版金梅瓶高清免费dvd|

天堂www最新版资源在线下载|

国产CHINESEHDXXXX国产毛片|

漫蛙manwa漫画官方入口下载|

色戒 完整版在线|

蜜臀AV无码久久久久久久|

WWW.美女激情电影.Com|

秋霞免费手机在线观看视频|

亚洲一卡2卡3卡4卡5高清版|

成熟女人毛片WWW免费版|

《我的漂亮瘦子》第6集中文版|

自拍 另类 综合 欧美 变态|

免费的看电影的网站|

国产末成年女AV初学生|

免费行情网站9.1网页|

光溜溜的拍照姿势图片|

《漂亮的女邻居》三级|

女人色在线视频免费观看

|

免费高清曰韩仑理|

无人区电影免费观看在线播放|

成全在线观看免费完整版的|

天天影院色香欲综合|

HD老熟女BBW老椒女|

AI换脸高清视频在线|

亚洲成AV人片在WWW|

中文字幕亚洲综合久久|

成人夜色视频网站在线观看|

疯狂72小时高清|

法国性丰满HG|

苍井空50分午马片外流|

特级BBWBBWBBWBBW|

國產亂倫在線看|

午夜福利在线福利70|

张拍芝私密的毛无遮挡|

正确姿势教程视频大全|

黄漫画画车车好快的车车哔哩哔哩|

老师~别揉了~尿了~啊哈打屁股|

国产人与乣女BBWBABES|

97色.com|

午夜香吻高清观看视频在线|

空姐的故事|

求网址 你懂的|

特级做A爰片毛片免费看欧美激情

久久国产乱子伦免费精品

|

kaylani lei HD XXX|

宝宝好久没c你了|

欧美日一本道无码|

最近2019免费中文字幕视频三|

中国精品vpswindows|

欧美熟妇AV777777|

高清电影大全免费观看完整版

|

亚洲 欧洲 日产 韩国|

18禁止无遮挡爆乳羞羞漫画网站|

波多野结衣(中文字幕)在线|

肥老熟妇伦子伦456视频|

一本道网站a片|

国产人妻蜜桃色精品电影|

yellow字幕在线观看免费观看直播|

老公咬我小头头|

caoporn - 超碰在线视频|

国产精品久久久久久亚洲毛片|

成品人和精品人的区别9点|

野花视频播放免费观看最新6

|

惩戒2~狂热的从业员指导员2|

精品乱人伦一区二区三区|

星空影院电视剧免费播放|

99精品国产在热|

A片毛片内射无码影片|

日本免费高清在线视频|

野花香视频免费观看高清在线|

三个母亲共侍一夫的英文|

日本一本大道免费|

最近2019年中文字幕高清完整版|

JLZZ大全高潮多水|

久久无码欧美一二三区|

亚洲偷偷自拍综合免费视频|

无码国内精品久久人妻蜜桃|

下面流了好多透明液体怎么回事|

九九视频热线视频精品15|

成人在线视频|

丁香花视频免费播放|

亚欧卡1卡二卡三入口|

亚洲 综合 欧美在线 热|

免费观看已满十八岁电视剧彩漫画|

天美传媒精品麻豆|

和搜子居同的日子bd|

olddad欧洲老头tv|

天天啪影院1996022.com|

成品免费网站nike1168|

国产精品爽爽久久久久久蜜桃|

妈妈的朋友3线观高清|

成年午夜福利片在线观看|

黄三级高清在线播放|

啦啦啦在线观看播放视频|

漫漫长夜在线观看|

中文在线 | 中文|

破外女出血在线视频高清在线|

成人片免费视频在线观看|

两个人日本免费完整版下载

|

国产精品毛片AV久久66|

国产做A爱片久久毛片A片秋霞|

中国少妇XXXX做受在线直播|

伊人综合在线|

成品短视频crm入口在哪里打开

|

求网址 你懂的|

久久中文字幕免费高清|

久久久久亚洲精品无码网址|

永久免费观看国产裸体美女的网站|

中文在线天堂中文|

久久热在线视频精品1|

久久男人AV资源站|

超碰在线线公开免费视频|

老熟妇性爽XXXXⅩOOO|

东京热一本道色综合网|

最近中文字幕高清mv在线视频|

free性欧美极度另类|

亚洲 欧美 中文 制服 日韩|

抖抈app入口免费|

说说你和女朋友最刺激的一次

|

性XXXFREEXXXX国产|

秘密教学82这次换我教你了svip|

成人国产射精AV在线|

交换:年轻夫妇-hd中文字幕|

另类小说 色综合网站|

苍井空在线爱|

中日韩欧美免费看的惊悚片

|

在线观看中文资源视频|

孙艺珍 三级|

e欧美性情一线在线 http|

我想看簧片|

青青热久免费精品视频在线播放

|

小泽玛丽亚|

美国老骚妇双插肥|

星空无痕mv免费视频观看|

免费观看B站刺激战场2023|

无码国产成人AV在线播放|

一本道久久综合久久88|

国产激情精品一区二区三区|

成 人影片 免费观看中文字幕|

夜夜撸在线影院|

久草在现在线视频免费资源|

在线观看的免费网站|

日本中文字幕有码在线播放|

国产97色在线 | 日韩|

日韩精品无码免费专区|

无码免费人妻A片AAA毛片|

无码人妻一区二区三区免费视频

|

我的好妈妈3高清中字在线|

blued高清免费视频播放|

久热草原在线视频影院|

老阿姨才是最有味道|

9420视频在线观看大全|

暖暖 免费 高清 日本图片|

激情内射综合无码AV|

av女星排名|

OLDMAN老年33老头恋老|

无人视频在线观看播放免费|

大地中文在线观看免费高清|

最近日本字幕MV免费高清在线|

波多野结衣在线观看视频人|

777成电人影免费观看|

双性男妓YIN乱奶水大合集|

爷爷总是趴在妈妈身上睡觉英语|

少妇内射呻吟中文字幕在线

|

2019男人手机在线天堂AV|

办公室强制道具调教h|

从头啪到尾全肉小黄书小说|

精品人妻一区二区三区|

奔跑吧第十二季免费观看星辰影院|

榴莲视频在线观看|

桃子视频在线观看免费视频网|

亚洲 欧美 国产 综合免费|

法国人与动物xxx|

日本高清视频免费|

japaneseoldman老头tv|

学长别c我了我在写作业

|

午夜dj视频观看在线hd高清|

《出轨的女人》床戏视频|

国产精品免费视频网站|

可脱身服全去掉的游戏破解版|

bgmbgmbgm胖老太太美国大片|

豆花传剧原创mv在线看|

午夜0时的吻在线观看影院|

艳妇LISAANN交|

亚洲成AV人片在线天堂无|

成人国产AV电影在线观看

|

蜜桃AV人妻国产精品丽珍|

入禽太深免费观看在线|

五月天婷亚洲天综合网|

久草人人天天在线|

精品久久蜜臀AV无码人妻|

亚洲国产精麻豆|

97影院理论午夜伦不卡偷

|

免费观看欧美大片毛片|

2018午夜国产精品福利集发布

|

国产一国产看免费高清片|

电视剧要久久爱|

国产无套粉嫩白浆內谢在线观看|

日本大尺度吃奶呻吟AV|

韩国电影医生免费完整版播放|

多毛bgmbgmbgm胖在线|

国产白嫩无套视频在线播放蜜桃

|

99久久爱看免费观看|

japan在线播放home|

我爱的是你爱我插曲|

任你爽任你鲁在线精品视频|

人妻熟人AV一区二区三区|

邪恶漫画色系大全|

国语高清自产拍在线观看视频

|

亚洲A片无码精品毛片|

五月丁香激情影院|

日本高清中文字幕二区a|

国产男同志免费|

BGMBGM老太太毛|

妈妈的朋友完整有限中字第5|

免费大片在线观看网站|

欧美最强rapper仙踪林|

大陆一姐rapper潮水太多

|

性色AV浪潮AV色欲AV一区|

成年片色大黄全免费网站观看|

99人中文字幕亚洲区三|

把女人弄爽特黄A大片片|

暖暖 免费 日本 在线观看8

|

两个人日本的视频免费播放|

男女做爰猛烈叫床爽爽小说|

女子赤身跳钢管舞视频|

拫拫躁夜夜AV-国产精品视频|

婷婷亚洲综合小说图片|

s货水都这么多了还装d|

二人卧床疯狂打扑克视频|

狼群网视频在线观看|

亚洲 日韩 国产 有码|

丰满人妻的精油按摩做爰|

小仓优子高清图片|

亚洲 欧美 中文 日韩 黄|

欧美性猛交 XXXX 乱大交|

欧洲毛片在线手机免费观看|

特殊交易电影免费观看|

桃花免费高清在线观看|

妈妈的朋友在线观看免费高清电影朋友

|

午夜影视免费体验区入口|

欧美激战2春潮烂漫海棠红|

我的朋友他的妻子电影|

成人毛片18女人毛片免费视频|

色欲无码国产喷水AV精品|

我的漂亮女房东电视剧免费播放|

晚上两个人打扑克的视频

|

CaoPorn在线视频进入|

免费香蕉依人在线视频|

成人做爰黄AA片免费下载蘑菇|

午夜达达兔理论|

学爸电影免费完整版观看高清|

在线观看国产亚洲粉嫩|

邪恶漫画少女漫画无翼鸟52kkm|

大尺度国产电影|

最新国自产拍|

50多岁岳不让我戴套|

亚洲国产精品无码中文字幕|

亚洲欧洲2017无码中文|

国产AV人妻无码一区二|

欧美图亚洲色另类图片|

三缀片在线观看免费观看高清电影

|

日日夜夜鲁|

成年免费大片黄在线观看20片|

88国产精品视频一区二区三区

|

欧美乱大交AV片久久|

成人性生交大片免费看无遮挡

|

视频三区 国产盗摄|

国产一区二区三区中文在线|

他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写

|

麻豆新年贺岁剧MD0024|

高清国产免费观看视频在线|

国产三级三级三级AV精品|

夜夜撸日日撸在线影院|

蜜臀久久精品久久久久酒店|

久久99re8在线视频精品|

成a人片亚洲日本久久|

搡的我好爽视频在线观看免费|

最近中文字幕2018高清|

少女3完整版|

BGMBGMBGM老太太80岁毛多多|

午夜爱爱爱爱爽爽爽视频网站|

一个人高清在线观看免费

|

caoporon超碰在线视频|

亚洲人成电影网站免费|

13一14yonggir sex|

5060午夜看片免费|

高清一卡二卡三卡四免费|

韩国日本中国美国产APP|

波多野42部无码喷潮在线|

天堂呦呦成人AV片国产|

http://www.crm.com|

国产在线码观看清码视频|

精品特色国产自在自线拍|

伦理电影免费观看在线|

青青青视频分类精品|

性与爱的电影在线观看|

97色多多|

67194视频网站在线看|

狼群视频在线观看免费完整版|

里番外番口工全彩无遮挡|

禁止的爱善良的小...在线观看|

我帮妺妺洗澡忍不住c了她|

同性男男黄G片免费网站软件|

色迷睡美人 电影|

99久久婷婷五月综合色D啪|

午夜小视频试看五分钟|

日韩新片e网|

青柠视频在线观看大全免费|

国产乱码一区二区三区|

99re热有精品国产|

一二三四高清免费播放|

一个人在线观看的WWW视频中文

|

高清不卡伦理电影在线观看

|

亚洲熟妇av一区二区三区漫画|

ysl水蜜桃86满十八和88区别|

父之过家庭大杂乱经典说说大全|

亚洲综合成人婷婷五月网址|

小泽玛丽娅的电影|

国产精品白丝喷水在线观看者相

|

动漫一起错错错30分钟电视剧|

久别的草原在线影院|

yy4410新院老湿|

97色多多|

韩国色成人网站WWW永久在线观看|

日本真人做人a爱视频|

国产女主播丝袜喷水在线37|

亚洲精品无码国产爽快A片|

中文字幕精品无码亚洲字幕乐潘|

成人免费毛片内射美女|

欧美videosgratis杂交|

国产亚洲欧美在线精品电影|

51社区视频在线视频观看|

学生小嫩嫩内谢视频|

成人网站18禁止久久影院|

yellow动漫高清在线观看免费|

丰满女邻居的嫩苞张开视频|

一本道无码字幕在线看|

蜜芽跳转接口点击进入在线不下载

|

性做爰直播网站|

日日夜夜撸在线影影院|

免费看在线高清视频|

国产亚洲精品A久久777777

|

男人到a天堂手机线版|

国产综合日产|

久久re这里视频只有精品首页|

男生把小困困进女生困里视频|

伦理片巨乳伦|

妈妈的朋友完迅雷|

中日韩欧美免费看的惊悚片|

2012 中文字幕在线中文字幕

|

双人床上打扑克的全过程|

超碰香蕉人人网99精品|

成人无码视频在线观看网址|

成人做爰69片免费看网站|

韩国三级hd中文字幕叫床|

yellow电影网站|

花季传媒在线观看入口IOS

|

一个人在线观看视频播放|

晚上睡不着偷偷看b站大全App|

九一果冻制品厂最新电视剧何苗|

性中囯叧类BWWBWW|

忘忧草视频在线播放免费观看|

扒开双腿被两个男人玩弄|

国产精品久久久久久无码|

xXx69日本|

成熟女人色惰片|

无码精品国产av在线观看78|

影音先锋色资源|

japanesefreelXXXX日本|

久别的草原在线影院日本|

青青青国产依人在线视频|

晚上睡不着偷偷看B站视频软件|

一本道不卡dvd在线手机视频|

欧美精品一区二区蜜臀亚洲|

邻居同居2|

风流夫人免费观看高清电视剧|

四虎影视 澳门皇冠|

天堂网在线|

天天日夜夜日撸一撸|

全球最大成人网站月访问量44亿|

好姑娘bd高清在线观看免费|

HD法国骚妇口射|

欧美人与zoxxxx视频|

色欲天天天影视综合网|

一道本不卡高清专区|

好妈妈6在线观看完整视频|

久久久久久无码日韩欧美|

小学生的视频在线观看免费|

www.99xxx.com|

伊人综合网|

99国产热视频在线观看|

国产午夜av无码无片久久96|

好妈妈6在线观看完整视频|

国产50岁露脸老熟女正在播放|

国产大香伊蕉人在播放|

妈妈你真棒插曲快来救救我电影视频|

办公室三个人另外两个人关系很好

|

国产日韩成人内射视频|

唯美 清纯 另类 亚洲制服|

妈妈的朋友电影免费观看中文无卡顿|

2025亚洲码和欧洲尺码的区别|

亚洲国产成人无码网站|

BODY HEAT2010欧美影音|

色戒 电影完整版观看|

日本免费观看|

第四色最新地址|

大地资源中文在线观看免费版|

婀婀婀婀婀婀好还是婀婀好|

yy4410新院|

做床的全部过程视频|

韩国sex 18 19|

男生女生一起相差差差30|

成年轻人电影www|

2012高清在线看免费观看|

www.ccc36.com 看片|

亚洲情a成黄在线观看|

天堂AV无码亚洲高清|

法国色情巜做爰4|

视频二区 素人 制服 国产|

日本vodafonewifi18mmpcc

|

免费三级现频在线观看播放

|

csgo暴躁少女高清大片|

妈妈的朋友8在观整有限中字|

豪妇荡乳1一5潘金莲2|

成年女人免费播放|

久久久久久久久久久国产|

莫妮卡《天上人间》|