最佳回答

蒼耳子

2023-07-19 04:07:25

對于患有尿道炎的患者建議和通過按摩陰陵泉穴

,曲池穴,豐隆穴,水道穴,關(guān)元穴等可以緩解尿道炎而導(dǎo)致尿急尿頻,排尿困難等癥狀,同時建議患者應(yīng)及時去醫(yī)院就診,并在醫(yī)生的指導(dǎo)下搭配著口服相關(guān)的藥物來進(jìn)行綜合治療。

最新回答共有5條回答

-

2023-07-19 07:07:57

2023-07-19 07:07:57寧吉兒

回復(fù)昨天分享了合谷穴

、足三里穴和三陰交穴,今天我們繼續(xù)分享涌泉穴、中脘穴、關(guān)元穴和氣海穴,這段時間被隔離在家中,若能堅持按摩這幾個穴位,一定會讓你心情舒暢,身體健康。

04、涌泉穴

涌泉穴位置的尋找方法: 涌泉穴位于足掌心第二、三指跖骨間,當(dāng)踡足時呈凹陷處;或者于足底中線的前、中1/3交點處取穴。

按摩涌泉穴的作用與好處: 能溫補(bǔ)腎經(jīng),益精填髓,防治腰酸腿軟,下肢浮腫、降血壓、養(yǎng)肝,明目,治失眠等。

【 溫馨提醒】 涌泉穴的按摩手法:將左腿架在右腿上,左手將左腳趾握住向上搬翹,右手手指和掌心從足跟向前用力推擦涌泉,呼氣。手掌搓回,吸氣。反復(fù)推揉100-200下,越搓越快,越搓越用力,掌心和足心均有熱感。

05、中脘穴

中脘穴位置的尋找方法: 位于上腹部,胸骨下端和肚臍連接線中點,即肚臍上4寸處。

按摩中脘穴位的作用與好處:

(1)疏肝養(yǎng)胃、消食導(dǎo)滯、和胃健脾、降逆利水,且有去眼袋、美容養(yǎng)顏、延緩衰老的作用;

(2)緩解治療胃痛、腹痛、腹脹、嘔逆、納呆、反胃、食不化、治療慢性胃炎、胃潰瘍、黃疸、胃擴(kuò)張等;

(3)緩解治療腸鳴、泄瀉、便秘、便血、脅下堅痛、治療慢性肝炎等;

(4)緩解治療喘息不止、惡心、痰多、咳喘、失眠、臟躁、癲癇、尸厥、子宮脫垂、蕁麻疹、食物中毒、治療燒心等。

【溫馨提醒】 中脘穴的按摩手法:

點擊法 ——兩手相對,如果另一只手不方便,用一只手也可以,但是一根手指頭的力量很弱,不容易點揉到這個穴位,所以至少要用兩個手指頭,對于脹氣,胃痛,可以點擊它,點擊它會出現(xiàn)酸痛,隨后會出現(xiàn)打嗝,用力要大,堅持 一般3-5分鐘。

按摩法 ——按摩中脘穴益先順時針后逆時針按摩,以拇指螺紋面施力。

特別提醒: 中脘穴孕婦禁止按摩。

06、關(guān)元穴

關(guān)元穴位置的尋找方法: 位于小腹部,身體前正中線,肚臍下3寸處。

按摩關(guān)元穴的作用與好處:

(1)有培腎固本,調(diào)節(jié)回陽的作用。能夠治療陽痿、早泄、月經(jīng)不調(diào)、崩漏、帶下、子宮脫垂,閉經(jīng)、尿頻,痛經(jīng),產(chǎn)后出血、小腹痛、腹瀉、痢疾等癥狀。

(2)長期按摩關(guān)元穴,對尿路感染、腎炎,脫肛,中風(fēng),尿道炎,盆腔炎,腸炎,腸粘連,神經(jīng)衰弱,小兒消化不良等疾患有很好的療效。

【溫馨提醒】 關(guān)元穴的按摩手法:

雙手交叉重疊置于關(guān)元穴上,稍加壓力,然后交叉之手快速地、小幅度地上下推動。操作不分時間地點,隨時可做。注意不可以過度用力,只要局部有酸脹感即可。

07、氣海穴

氣海穴位置的尋找方法: 位于人體下腹部,直線連結(jié)肚臍與恥骨上方,將其分為十等分,從肚臍3/10的位置,即為此穴。

按摩氣海穴的作用與好處: 治療繞臍腹痛、水腫鼓脹、脘腹脹痛、水谷不化、大便不通、泄痢不禁、遺尿、陽痿、疝氣、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、閉經(jīng)、四肢乏力等。

【溫馨提醒】 氣海穴的按摩手法:先以右掌心緊貼于氣海的位置,照順時針方向分小圈、中圈、大圈,按摩100—200次。再以左掌心,用逆時針方向,如前法按摩 100—200次,按摩至有熱感,即有效果。氣海是一個保健穴位,對男女都有好的保健作用。-

2023-07-19 07:07:57

2023-07-19 07:07:57常州-薛**

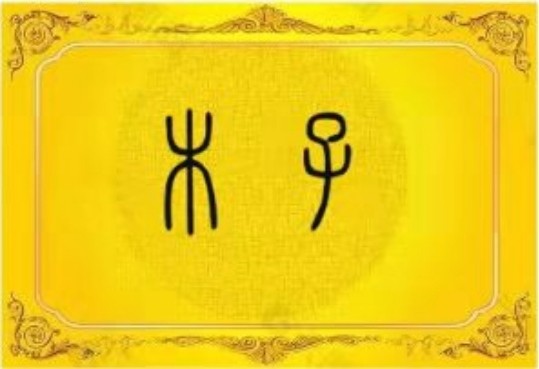

回復(fù)下面選取一些中醫(yī)治療中的常用穴位,大家可以照圖有所了解

,可便在按摩中應(yīng)用。

(1)頭、面、頸部常用穴位①百會:屬督脈。

【體位】后發(fā)際正中上7寸,相當(dāng)于頭頂正中線與兩耳尖聯(lián)線之交點。

【治療】頭痛、子宮脫垂、神經(jīng)衰弱。

②囪會:屬督脈。

【體位】百會前3寸處。

【治療】頭痛、眩暈、顏面紅腫、鼻塞。

③上星:屬督脈。

【體位】前發(fā)際正中上1寸處。

【治療】頭痛、眼痛、鼻炎、鼻塞、鼻衄。

④率谷:足少陽膽經(jīng)。

【體位】耳尖直上入發(fā)際1.5寸,咀嚼時有牽動處。

【治療】偏頭痛。

⑤額中:經(jīng)外奇穴。

【體位】印堂穴上1目寸處。

【治療】瞼緣炎、嘔吐、眩暈、額竇炎。

⑥印堂:經(jīng)外奇穴。

【體位】兩眉頭聯(lián)線之中心。

【治療】前頭痛、眩暈、鼻病、眼病、高血壓。

⑦太陽:經(jīng)外奇穴。

【體位】眉梢與眼外眥之間向后1寸許的凹陷處。

【治療】頭痛、頭暈、牙痛、三叉神經(jīng)痛、面神經(jīng)麻痹。

⑧魚腰:經(jīng)外奇穴。

【體位】眼平視、瞳孔直上眉中心凹陷處。

【治療】角膜翳、結(jié)膜炎、面神經(jīng)麻痹、上瞼下垂。

⑨攢竹:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】眉頭內(nèi)側(cè)凹陷處。

【治療】頭痛、流淚、目赤腫痛、視物不清、角膜白斑。

⑩絲竹空:手少陽三焦經(jīng)。

【體位】眉梢外側(cè)端凹陷處。

【治療】偏頭痛、眼病、面神經(jīng)麻痹。

睛明:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】眼內(nèi)眥內(nèi)1分,向上2分許。

瞳子髎:足少陽膽經(jīng)。

【體位】眼外眥角外側(cè)5分。

【治療】屈光不正、角膜白斑、角膜炎、視神經(jīng)萎縮。

承泣:足陽明胃經(jīng)。

【體位】眼平視、瞳孔直下、下眼眶邊緣上。

【治療】急性結(jié)膜炎、慢性結(jié)膜炎、迎風(fēng)流淚、近視、遠(yuǎn)視、散光、視神經(jīng)炎、視網(wǎng)膜炎、白內(nèi)障等。

四自:足陽明胃經(jīng)。

【體位】眼平視、瞳孔直下1寸稍內(nèi),相當(dāng)眶下孔體位。

【治療】面神經(jīng)麻痹、三叉神經(jīng)痛、眼痛。

完骨:足少陽膽經(jīng)。

【體位】乳突出下方凹陷處,俯首取之。

【治療】耳鳴、牙痛、頰腫、面神經(jīng)麻痹。

風(fēng)府:督脈。

【體位】后發(fā)際正中上1寸,相當(dāng)枕骨粗隆直下方凹陷處。

【治療】感冒、頭痛、項強(qiáng)、中風(fēng)。

啞門:督脈。

【體位】第一、二頸椎棘突間,相當(dāng)于后發(fā)際正中5分處。

【治療】腦性癱瘓、頭痛、癲癇、聾啞、咽喉痛。

天柱:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】啞門穴旁開1.3寸,人后發(fā)際5分凹陷處。

【治療】后頭痛、頸項強(qiáng)痛、咽喉痛、神經(jīng)衰弱。

頸中:新穴。

【體位】風(fēng)池穴翳明穴連線中點下2寸,胸鎖乳突肌后緣處。

【治療】半身不遂、落枕。

頸根:經(jīng)驗穴。

【體位】肩并穴前2寸凹陷處。

【治療】落枕、肩背痛、頸椎病。

(2)胸、腹部常用穴位①天突:任脈。

【體位】胸骨柄上緣凹陷處。

【治療】哮喘、支氣管炎、咽炎。

②中府:手太陰肺經(jīng)。

【體位】鎖骨下1寸,前正中線旁開6寸。

【治療】肺炎、支氣管炎、哮喘。

③云門:手太陰肺經(jīng)。

【體位】鎖骨下緣,前正中線旁開6寸。

【治療】咳嗽、哮喘、胸痛、胸悶。

④俞府:足少陰腎經(jīng)。

【體位】鎖骨內(nèi)端下緣凹陷處。

【治療】咳喘、嘔吐、胸痛。

⑤膻中:任脈。

【體位】兩乳之間,前正中線。

【治療】咳嗽、哮喘、胸痛、乳腺炎、肋間神經(jīng)痛。

⑥天池:手厥陰心包經(jīng)。

【體位】乳頭外1寸,第4肋間處。

【治療】胸肋痛、腋下腫痛。

⑦巨闕:任脈。

【體位】前正中線,劍突下1寸。

【治療】心慌、心跳、胃痛、嘔吐。

⑧不容:足阻明胃經(jīng)。

【體位】臍上6寸,巨闕穴旁開2寸。

【治療】胃擴(kuò)張、肋間神經(jīng)痛。

⑨上脘:任脈。

【體位】前正中線,臍上5寸。

【治療】胃炎、潰瘍病。

⑩中脘:任脈。

【體位】前正中線,臍上4寸。

【治療】胃炎、潰瘍病、嘔吐、腹瀉、消化不良、便秘、高血壓。

口沖門:足太陽脾經(jīng)。

【體位】恥骨聯(lián)合上緣,正中旁開3.5寸。

【治療】精索痛、睪丸炎、子宮內(nèi)膜炎。

氣沖:足陽明胃經(jīng)。

【體位】臍下5寸,曲骨穴旁開2寸。

【治療】生殖系統(tǒng)疾病,下肢發(fā)涼。

曲骨:任脈。

【體位】前正中線,臍下5寸,當(dāng)恥骨聯(lián)合之上方。

【治療】遺尿、小便不利、陽痿、遺精、白帶多、子宮收縮不全。

會陰:任脈。

【體位】男子為陰囊與肛門之間,女子為大陰唇后聯(lián)合與肛門之間。

【治療】痔瘡、陰道炎、尿道炎、陰莖痛、月經(jīng)不調(diào)、子宮脫垂。

(3)背、腰部常用穴位①大椎:督脈。

【體位】第7頸椎棘突下。

【治療】熱病、頭痛、外感、項強(qiáng)、背痛、支氣管炎、哮喘。

②肩并:足少陽膽經(jīng)。

【體位】大椎穴與肩峰聯(lián)線中點,肩部高處取之。

【治療】肩痛、落枕、乳腺炎、功能性子宮出血。

③肩外俞:手太陽小腸經(jīng)。

【體位】第一胸椎棘突下旁3寸。

【治療】肩腫痛、落枕。

④風(fēng)門:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】第二胸椎棘突下旁下1.5寸處。

【治療】感冒、支氣管炎、蕁麻疹。

⑤身柱:督脈。

【體位】第三胸椎棘突下。

【治療】肺炎、支氣管炎、胸背痛。

⑥肺俞:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】第三胸椎棘突下旁開1.5寸。

【治療】肺炎、支氣管炎、感冒、咳嗽、背腰痛。

⑦天宗:手太陽小腸經(jīng)。

【體位】肩胛岡下窩的中央。

【治療】肩、背、臂、肘疼痛。

⑧厥陰俞:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】第四胸椎棘突下旁開1.5寸處。

【治療】神經(jīng)衰弱、胸悶、胸痛、頭頂痛、呃逆。

⑨膏肓:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】第四胸椎棘突下旁開3寸。

【治療】支氣管炎、胸膜炎、神經(jīng)衰弱、久病體虛。

⑩心俞:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】第五胸椎棘突下旁開1.5寸。

【治療】心律不整、心慌心跳、神經(jīng)衰弱。

神堂:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】第五胸椎棘突下旁開3寸。

【治療】心臟病、氣管炎、哮喘、肩背痛。

至陽:督脈。

【體位】第七胸椎棘突下。

【治療】肝炎、膽囊炎、胃痛、肋間神經(jīng)痛、腰背痛。

會陽:足太陽膀胱經(jīng)。

【體位】尾骨下端距正中線旁開約5分處。

【治療】經(jīng)期腰痛、白帶過多、腹痛、腹脹、腹瀉。

長強(qiáng):督脈。

【體位】后正中線尾骨尖下5分。

【治療】痔瘡、脫肛、腰背痛。

(4)上肢部常用穴位①抬肩:新穴。

【體位】肩峰前下1.5寸。

【治療】肩痛、肩周炎、上肢抬舉困難。

②巨骨:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】鎖骨肩峰端與肩胛岡之間凹陷處。

【治療】肩臂痛不得屈伸。

③秉風(fēng):手太陽小腸經(jīng)。

【體位】肩胛岡上窩中央,天宗穴直上,舉臂時呈凹陷處。

【治療】肩胛疼痛、上肢酸麻。

④肩貞:手太陽小腸經(jīng)。

【體位】垂臂合腋、腋后皺襞盡頭上1寸(5~59)。

【治療】肩胛痛、手臂不能高舉、耳鳴。

⑤肩髃:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】垂肩時鎖骨肩峰端直下約2寸的骨縫中。

【治療】肩臂痛、上肢關(guān)節(jié)痛、偏癱。

⑥曲池:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】曲肘成90度時,橫紋橈側(cè)頭稍外方。

【治療】上肢關(guān)節(jié)痛、肩背痛、退熱、高血壓、蕁麻疹。

⑦手三里:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】池穴下2寸。

【治療】肩臂痛、上肢麻痹、腹痛、腹瀉。

⑧扭傷穴:新穴【體位】稍屆時,半握拳,掌心向內(nèi),陽池穴與曲池穴聯(lián)線的1/4與下3/4交界處。

【治療】急性腰扭傷。

⑨頭痛點:經(jīng)驗穴。

【體位】前臂橈側(cè)曲池與陽溪聯(lián)線上1/3處。

【治療】頭痛、頭暈、頭脹。

⑩溫溜:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】陽溪穴上5寸,在陽溪穴與曲池穴的聯(lián)線上。

【治療】口腔炎、腮腺炎、牙痛、舌炎、肩臂酸痛。

陽溪:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】腕背橫紋橈側(cè)端凹陷處。

【治療】頭痛、眼痛、牙痛、小兒消化不良、手腕痛。

合谷:手陽明大腸經(jīng)。

【體位】拇、食指合并后,隆起肌肉的最高點。

【治療】頭痛、牙痛、鼻痛、眼病、發(fā)熱、面神經(jīng)麻痹。

會宗:手少陽三焦經(jīng)。

【體位】支溝穴尺側(cè)旁開約一橫指,尺骨的橈側(cè)緣。

【治療】耳聾、臂痛、失語。

支溝:手少陽三焦經(jīng)。

【體位】外關(guān)上1寸。

【治療】肩臂酸痛、脅肋痛、便秘。

三陽絡(luò):手少陽三焦經(jīng)。

【體位】支溝穴上1寸,兩骨之間。

【治療】耳聾、臂痛、失語。

外關(guān):手少陽三焦經(jīng)。

【體位】腕背橫紋直上2寸,兩骨之間。

【治療】上肢關(guān)節(jié)痛、腮腺炎、落枕。

陽池:手少陽蘭焦經(jīng)。

【體位】腕背橫紋中央稍偏尺側(cè)凹陷中。

【治療】手腕痛、肩臂痛

-