《中國(guó)藥典》:枳殼

拼音注音 : Zhǐ Ké

英文名 : FRUCTUS AURANTII

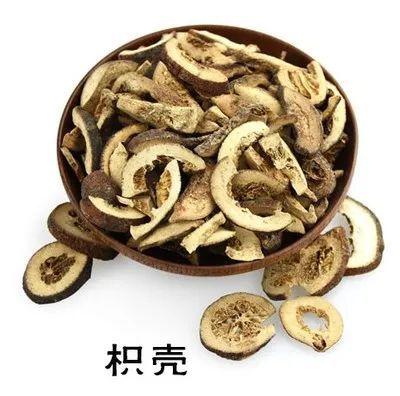

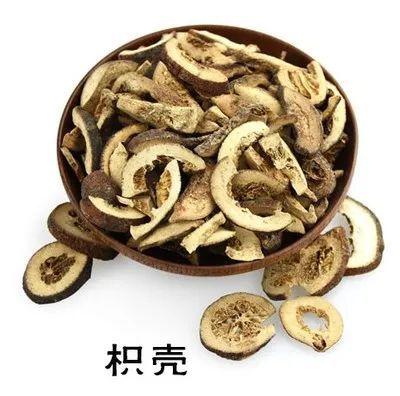

來(lái)源 : 本品為蕓香科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培變種的干燥未成熟果實(shí)。7月果皮尚綠時(shí)采收,自中部橫切為兩半,曬干或低溫干燥。

性狀 : 本品呈半球形,直徑3~5cm。外果皮棕褐色或褐色,有顆粒狀突起,突起的頂端有凹點(diǎn)狀油室;有明顯的花柱殘跡或果梗痕

。切面中果皮黃白色

,光滑而稍隆起,厚0.4~1.3cm

,邊緣散有1~2列油室

,瓤囊7~12瓣

,少數(shù)至15瓣,汁囊干縮呈棕色至棕褐色

,內(nèi)藏種子。質(zhì)堅(jiān)硬

,不易折斷

。氣清香,味苦

、微酸

。

貯藏 : 置陰涼干燥處,防蛀。

炮制 : 枳殼:除去雜質(zhì),洗凈,潤(rùn)透,切薄片

,干燥后篩去碎落的瓤核。本品為不規(guī)則弧狀條形薄片

,長(zhǎng)達(dá)5cm

,寬達(dá)1.3cm

。切面外果皮棕褐色至褐色,中果皮黃白色至黃棕色

,近外緣有1~2列點(diǎn)狀油室

,內(nèi)側(cè)有的有少量紫褐色瓤囊。麩炒枳殼:取枳殼片

,照麩炒法(附錄Ⅱ D)炒至色變深

。本品為不規(guī)則弧狀條形薄片,色較深

,有的有焦斑

。

鑒別 : (1)本品粉末黃白色或棕黃色。中果皮細(xì)胞類圓形或形狀不規(guī)則,壁大多呈不均勻增厚

。果皮表皮細(xì)胞表面觀多角形、類方形或長(zhǎng)方形

,氣孔近環(huán)式

,直徑16~34μm,副衛(wèi)細(xì)胞5~9個(gè)

;側(cè)面觀外被角質(zhì)層

。汁囊組織淡黃色或無(wú)色,薄膜狀

,表面觀表皮細(xì)胞狹長(zhǎng)

、皺縮,并與下層細(xì)胞交錯(cuò)排列

。草酸鈣方晶存在于果皮和汁囊細(xì)胞中

,呈斜方形、多面體形或雙錐形

,直徑3~30μm

。螺紋、網(wǎng)紋導(dǎo)管和管胞細(xì)小

。(2)取本品粉末0.5g

,加甲醇10ml,加熱回流10分鐘

,濾過(guò)

,取濾液1ml,加四氫硼鉀約5mg,搖勻,加鹽酸數(shù)滴

,溶液顯櫻紅色至紫紅色

。

含量測(cè)定 : 照高效液相色譜法(附錄Ⅵ D)測(cè)定。色譜條件與系統(tǒng)適用性試驗(yàn) 用十八烷基硅烷鍵合硅膠為填充劑;乙腈-水(21.5:80.5)(用磷酸調(diào)節(jié)pH值至3)為流動(dòng)相

;檢測(cè)波長(zhǎng)為283nm

。理論板數(shù)按柚皮苷峰計(jì)算應(yīng)不低于2000。對(duì)照品溶液的制備 精密稱取減壓干燥至恒重的柚皮苷對(duì)照品15mg

,置50ml量瓶中

,加甲醇至刻度,搖勻

,精密量取5ml

,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度

,搖勻

,即得(每1ml中含柚皮苷60μg)。供試品溶液的制備 取本品粗粉約0.2g

,精密稱定

,置具塞錐形瓶中,精密加甲醇50ml

,密塞

,稱定重量,加熱回流1.5小時(shí)

,放冷

,密塞,再稱定重量

,用甲醇補(bǔ)足減失的重量

,搖勻,濾過(guò)

,精密量取續(xù)濾液10ml

,蒸干,殘?jiān)铀?~5ml使溶解

,放冷

,通過(guò)聚酰胺柱(50~80目,2g

,內(nèi)徑1.8cm,濕法裝柱)

,以水25ml洗脫

,棄去水液,再用甲醇50ml洗脫

,收集洗脫液

,轉(zhuǎn)移至50ml量瓶中,加甲醇至刻度

,搖勻

,用微孔濾膜(0.45μm)濾過(guò)

,取續(xù)濾液,即得

。測(cè)定法 分別精密吸取對(duì)照品溶液與供試品溶液各20μl

,注入液相色譜儀,測(cè)定

,即得

。 本品含柚皮苷(C27H32O14)不得少于4.0%。

歸經(jīng) : 歸脾 、胃經(jīng)

。

性味 : 苦、辛 、酸

,溫。

注意 : 孕婦慎用 。

功能主治 : 理氣寬中 ,行滯消脹。用于胸脅氣滯

,脹滿疼痛

,食積不化,痰飲內(nèi)停

;胃下垂

,脫肛,子官脫垂

。

用法用量 : 3~9g。

備注 : (1)栽培變種主要有黃皮酸橙Citrus aurantium ‘Huangpi’、代代花Citrus aurantium?‘Daidai’、朱欒Citrus aurantium ‘Chuluan’、塘橙Citrus aurantium ‘Tangcheng’。

摘錄 : 《中國(guó)藥典》

《中藥大辭典》:枳殼

拼音注音 : Zhǐ Ké

出處 : 《雷公炮炙論》

來(lái)源 : 為蕓香科植物枸橘、酸橙、香圓或玳玳花等將近成熟的果實(shí)。7~8月間采收,從中部橫切成兩半,陰干、風(fēng)干或微火烘干。

原形態(tài) : 植物形態(tài)詳"枸橘"、"枳實(shí)"、"香櫞"、"玳玳花"條。

性狀 : ①綠衣枳殼為植物枸橘的近成熟果實(shí),呈半圓球形,直徑約2~3.5厘米。外皮橙褐色或綠黃色,散有眾多小油點(diǎn)及網(wǎng)狀隆起的皺紋,密被細(xì)柔毛 。果實(shí)頂端的一面有明顯的花柱殘基

,基部的一面有果柄痕或殘留短果柄。橫切面果皮厚4~6毫米

,黃白色

,沿外緣有1~2列棕黃色油點(diǎn);瓤囊6~8瓣

,干縮呈棕褐色

;中心柱寬4~6毫米。氣香

,汁胞味微酸苦

。產(chǎn)福建、陜西等地

。②酸橙枳殼又名:川枳殼

、江枳殼。為植物酸橙的近成熟果實(shí)

,多橫切成半圓球形

,直徑4.5~5.5厘米。表面綠褐色或綠棕色

,略粗糙

,散生多數(shù)油點(diǎn)。頂端一面有花柱殘基

,基部一面有果柄痕

。橫切面果皮厚約6~12毫米,中果皮黃白色

,邊緣有1~2列棕黃色油點(diǎn)

;瓤囊10~13瓣,棕褐色

,每瓤囊中常有種子數(shù)粒

;中心柱寬7~11毫米。氣香

,汁胞味苦而后酸。產(chǎn)四川

、江西

、浙江等地

。③香圓枳殼又名:江枳殼、川枳殼

。為植物香圓的近成熟果實(shí)

,外形與酸橙枳殼相似。表面褐色或棕褐色

,花柱殘基的周圍通常有一圈金錢環(huán)

。橫斷面果皮厚7~13毫米,中果皮呈灰白色或白色

;瓤囊10~12瓣

;中心柱寬4~7毫米。氣香

,汁胞味酸而后苦

。產(chǎn)四川、江西

、浙江等地

。④玳玳花枳殼又名:蘇枳殼。為植物玳玳花的近成熟果實(shí)

,通常橫切為二

,呈半圓球形,直徑3~4厘米

。表面青黃色或橙黃色

,有眾多細(xì)小的油點(diǎn)及網(wǎng)狀皺紋。頂端一面有微小凸起的花柱殘基

,基部的一面有殘存的宿萼及果柄痕

。橫斷面果皮厚5~10毫米,棕黃色

;瓤囊9~12瓣

;中心柱寬4~8毫米。氣香

,汁胞味苦而后酸

。產(chǎn)江蘇。商品枳殼

,除上述四種外

,尚有以甜橙(福建、貴州

、云南)

,枸櫞(云南)等的近成熟果實(shí)作枳殼使用。參見(jiàn)"甜橙"、"香櫞"條

。

貯藏 : 置陰涼干燥處,防蛀。

化學(xué)成分 : 各種枳殼均含揮發(fā)油和黃酮甙等物質(zhì)。玳玳花未熟果實(shí)的果皮中,含新橙皮甙;果實(shí)成熟時(shí),新橙皮甙消失而柚皮甙增多。接近成熟的酸橙果實(shí)中,含維生素C-36.6~82.1毫克/100克。從香圓枳殼和枸橘中分離到同一種生物堿樣物質(zhì),其鹽酸鹽為白色棱柱晶,易溶于水,熔點(diǎn)215~216℃

,在螢光燈下顯紫色螢光。

藥理作用 : 參見(jiàn)"枳實(shí)"條。

炮制 : 枳殼:除去瓤、核,洗凈

,稍浸

,撈出,潤(rùn)軟

,以手能捏對(duì)折為度

,切片,晾干

。炒枳殼:取麩皮撒于熱鍋內(nèi)

,俟色黃冒煙時(shí),加入枳殼片

,炒至淡黃色

,取出,篩去麩皮

,放涼

。(每枳殼片100斤,用麩皮10斤)

歸經(jīng) : 入肺、脾

、大腸經(jīng)。①《雷公炮制藥性解》:"入肺

、肝

、胃

、大腸四經(jīng)。"②《藥品化義》:"入肺

、脾

、胃、大腸四經(jīng)

。"

性味 : 苦辛,涼。①《雷公炮炙論》:"辛苦。"②《開(kāi)寶本草》:"味苦酸,微寒

,無(wú)毒

。"③《醫(yī)學(xué)啟源》:"氣寒,味苦

。"

注意 : 脾胃虛弱及孕婦慎服。①李杲:"氣血弱者不可服。"②《本草經(jīng)琬》:"肺氣虛弱者忌之

;脾胃虛

,中氣不運(yùn)而痰涌喘急者忌之;咳嗽不因于風(fēng)寒入肺氣壅者

,服之反能作?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。豢人躁幪摶鹧渍?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,服之立至危殆

;一概胎前產(chǎn)后,咸不宜服

。"③《本草匯言》:"如肝腎陰虧

,血損營(yíng)虛,脅肋隱痛者

,勿用也

。下痢日久,中氣虛陷

,愈下愈墜

、愈后重急迫者,勿用也

。"④《本草備要》:"孕婦及氣虛人忌用

。"

功能主治 : 破氣,行痰,消積

。治胸膈痰滯

,胸痞,脅脹

,食積

,噫氣,嘔逆

,下痢后重

,脫肛,子宮脫垂

。①《藥性論》:"治遍身風(fēng)疹

,肌中如麻豆惡癢,主腸風(fēng)痔疾

,心腹結(jié)氣

,兩脅脹虛,關(guān)膈擁塞

。"②《日華子本草》:"健脾開(kāi)胃

,調(diào)五臟,下氣

,止嘔逆

,消痰。治反胃

,霍亂瀉痢

,消食,破癥結(jié)痃癖

,五膈氣

,除風(fēng)明目及肺氣水腫,利大小腸

,皮膚癢

。痔腫可炙熨。"③《開(kāi)寶本草》:"主風(fēng)癢麻痹

,通利關(guān)節(jié)

,勞氣咳嗽,背膊悶倦

,散留結(jié)

、胸膈痰滯,逐水

,消脹滿

、大腸風(fēng),安胃

,止風(fēng)痛

。"④《珍珠囊》:"破氣

,泄肺中不利之氣。"⑤《醫(yī)學(xué)啟源》:"《主治秘訣》云

,破心下堅(jiān)痞

,利胸中氣,化痰

,消食

。"⑥《綱目》:"治里急后重。"⑦《現(xiàn)代實(shí)用中藥》:"治咳嗽

,水腫

,便秘,子宮下垂

,脫肛。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯 ,1~3錢(大劑0.5~2兩)

;或入丸、散

。外用:煎水洗或炒熱熨

。

復(fù)方 : ①治五積六聚,不拘男婦老幼 ,但是氣積

,并皆治之:枳殼三斤,去穰

,每個(gè)入巴豆仁一個(gè)

。合定扎煮,慢火水煮一日

,湯減再加熱湯

,勿用冷水,待時(shí)足汁盡去巴豆

,切片曬干

,勿炒,為末

,醋煮面糊丸

,梧子大。每服三

、四十丸

,隨病湯使。(《秘傳經(jīng)驗(yàn)方》)②治傷寒呃噫:枳殼半兩(去穰

,麩炒黃)

,木香一錢

。上細(xì)末。每服一錢

,白湯調(diào)下

。未知,再與

。(《本事方》)③順氣止痢:甘草(炙)六錢

,枳殼(炒)二兩四錢。上為細(xì)末

。每服一錢

,空心沸湯點(diǎn)服。(《嬰童百問(wèn)》寬腸枳殼散)④治遠(yuǎn)年近日腸風(fēng)下血不止:枳殼(燒成黑灰存性

,為細(xì)末)五錢

,羊脛炭(為細(xì)末)三錢。和令勻

,用米飲一中盞

,調(diào)下,空心腹

,再服見(jiàn)效

。(《博濟(jì)方》烏金散)⑤治大便下血:枳殼二錢,烏梅肉三錢

,川黃連五分

。共研細(xì)末,飯前開(kāi)水沖下

,分二次服

。(《青海省中醫(yī)驗(yàn)方匯編》)⑥治直腸脫垂:十歲以下小兒,每日用枳殼一兩

,甘草一至三錢

。水煎,分三至五次服

;成人每日用枳殼一至二兩

,升麻三錢,炙甘草二至四錢

,臺(tái)參

、生黃芪,據(jù)身體強(qiáng)弱

,適當(dāng)增減

,水煎分二次服。(《山東醫(yī)刊》(11):9

,1962)⑦治產(chǎn)后生腸不收:枳殼二兩

。去穰煎湯

,溫浸良久即入。(《經(jīng)驗(yàn)方》)⑧治子宮脫垂:㈠枳殼五錢

,蓖麻根五錢

。水煎兌雞湯服,每日二次

。㈡枳殼五錢

,升麻一錢。水煎服

。(《草醫(yī)草藥簡(jiǎn)便驗(yàn)方匯編》)⑨治小兒因驚氣吐逆作搐

,痰涎塑塞,手足掣疭

,眼睛斜視:枳殼(去穰

,麩炒)、淡豆豉等分

。為末

,每服一字,甚者半錢

,急驚,薄荷自然汁下

,慢驚

,荊芥湯入酒三、五點(diǎn)下

;日三服

。(《小兒痘疹方論》不驚丸)⑩治小兒秘澀:枳殼(煨,去穰)

、甘草各一錢

。以水煎服。(《全幼心鑒》)⑾治風(fēng)疹癢不止:枳殼三兩

,麩炒微黃

,去瓤為末。每服二錢

,非時(shí)

,水一中盞,煎至六分

,去滓服

。(《經(jīng)驗(yàn)后方》)⑿治牙齒疼痛:枳殼浸酒含漱。(《圣惠方》)⒀治小兒軟癤:次枳殼一個(gè)

,去白

,磨口平

,以面糊抹邊,合癤上

,自出膿血盡

,更無(wú)疤痕也。(《世醫(yī)得效方》)

臨床應(yīng)用 : 治療子宮脫垂:取枳殼1斤,加水1500毫升,煎至500毫升,入砂糖適量(年老體弱者加升麻、白術(shù)各2.5兩同煎,共加水2000毫升,煎至1000毫升),每日2次,每次飯后服25毫升,10天為一療程?div id="d48novz" class="flower left">

;蛎咳沼描讱?.2兩,加水濃煎成100毫升

,分3次食后服

。據(jù)臨床觀察,服藥后大部分病例均有一定的近期療效

。此外

,臨床上采用大劑量枳殼治療脫肛、腸胃無(wú)力性消化不良

、疝氣

、胃擴(kuò)張等,亦有一定療效

。

各家論述 : ①?gòu)堅(jiān)?"凡氣刺痛用枳殼,看何經(jīng)分以引經(jīng)藥導(dǎo)之。破滯氣亦用枳殼

,高者用之

,然能損胸中至高之氣,止可二

、三服而已

。"②王好古:"枳殼主高,枳實(shí)主下

,高者主氣

,下者主血,故殼主胸膈皮毛之病,實(shí)主心腹脾胃之病

,大同小異

。朱肱《活人書》言治痞,宜先用桔梗枳殼湯

,非用此治心下痞也

,果知誤下,氣將陷而成痞

,故先用此

,使不致于痞也,若已成痞而用此

,則失之晚矣

,不惟不能消痞,反損胸中之氣

,先之一字有謂也

。"③《綱目》:"枳實(shí)、枳殼

,氣味功用俱同

,上世亦無(wú)分別,魏

、晉以來(lái)

,始分實(shí)、殼之用

。潔古張氏

,東垣李氏,又分治高治下之說(shuō)