<sup id="kwqog"></sup>

拼音注音 : Yú ěr

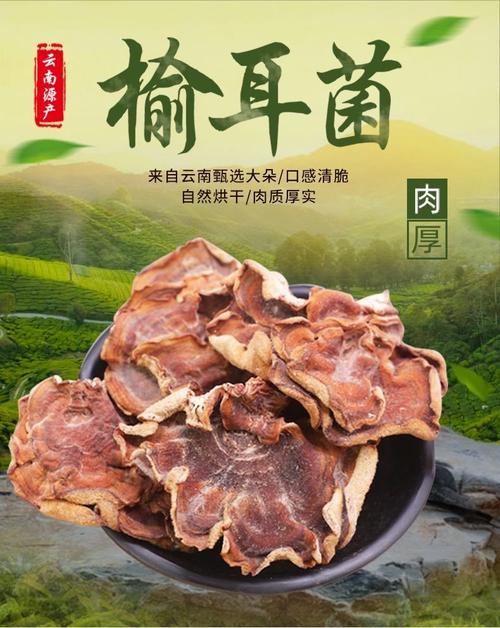

別名 : 榆檽 出處 : 1.《新修本草》云:“楮耳,人常食;槐耳 來(lái)源 : 藥材基源:為革菌科真菌粘韌革菌的子實(shí)體。拉丁植物動(dòng)物礦物名:Gloeostereum incarnatum S.Ito.et Imai 生境分布 : 生態(tài)環(huán)境:生于榆及春榆的枯死樹(shù)干或伐樁上。資源分布:分布于黑龍江、吉林、遼寧等地。 原形態(tài) : 子實(shí)體初時(shí)平伏或呈球形,展開(kāi)后呈腎形、耳狀或扇形。無(wú)柄,常疊生在一起,新鮮時(shí)膠質(zhì),干后硬而脆,徑可達(dá)15(30)cm,厚3cm。邊緣內(nèi)卷,有時(shí)波狀;菌蓋表面被覆一層濃密的絨毛,厚約1mm,污白色、乳白色、杏黃色至橘紅色,邊緣絨毛短而稀,顏色淺,干后表面呈灰白色至淺黃色。下面(子實(shí)層面)乳白色至淺橘紅色,有小疣;小疣呈放射狀排列,徑(1-3)mm×1mm。菌肉厚,淺橘紅色,膠質(zhì)。囊狀體圓柱狀或中部腹鼓狀,(100-130)μm×(5-7-10)μm。孢子橢圓形至臘腸形 性狀 : 性狀鑒別 子實(shí)體無(wú)柄 化學(xué)成分 : 子實(shí)體中含干朽菌酸(merulinic acid)A、B、C,α-甜沒(méi)藥萜醇(α-bisabolol)。 功能主治 : 清熱利濕;涼血止痢。主紅白痢疾 用法用量 : 內(nèi)服:煮食或煎湯;或用此湯合面烙餅;亦可研末。 摘錄 : 《中華本草》 本文地址:http://www.mcys1996.com/zhongyaocai/22783.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請(qǐng)聯(lián)系管理員,我們會(huì)立即處理,本站部分文字與圖片資源來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)