《中國藥典》:白芷

拼音注音 : Bái Zhǐ

英文名 : RADIX ANGELICAE DAHURICAE

來源 : 本品為傘型科植物白芷Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook.f.或杭白芷Angelica dahurica(Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. var.formosana(Boiss.)Shan et Yuan 的干燥根。夏、秋間葉黃時(shí)采挖,除去須根及泥沙

,曬干或低溫干燥

。

性狀 : 本品呈長圓錐形,長10~25cm

,直徑1.5~2.5cm

。表面灰棕色或黃棕色,根頭部鈍四棱形或近圓形

,具縱皺紋

、支根痕及皮孔樣的橫向突起,有的排列成四縱行

。頂端有凹陷的莖痕

。質(zhì)堅(jiān)實(shí),斷面白色或灰白色

,粉性

,形成層環(huán)棕色,近方形或近圓形

,皮部散有多數(shù)棕色油點(diǎn)

。氣芳香,味辛

,微苦

。

炮制 : 除去雜質(zhì),分開大小個(gè) ,略浸

,潤透,切厚片

,干燥

。

鑒別 : (1) 取本品粉末0.5g,加乙醚3ml,振搖5 分鐘后 ,靜置20分鐘

,分取上清液1ml,加7%鹽酸羥胺甲醇溶液與20%氫氧化鉀甲醇溶液各2~3滴,搖勻

,置水浴上微熱

,冷卻后,加稀鹽酸調(diào)節(jié)pH值至3~4

,再加1%三氯化鐵乙醇溶液1~2滴

,顯紫紅色。(2) 取本品粉末0.5g

,加水3ml,振搖

,濾過。取濾液 2滴

,點(diǎn)于濾紙上

,置紫外光燈(365nm) 下觀察,顯藍(lán)色熒光

。 (3) 取本品粉末0.5g

,加乙醚10ml

,浸泡1 小時(shí),時(shí)時(shí)振搖

,濾過

,濾液揮干乙醚,殘?jiān)哟姿嵋阴?ml 使溶解

,作為供試品溶液

;另取歐前胡素、異歐前胡素對(duì)照品

,加醋酸乙酯制成每1ml各含1mg的混合溶液

,作為對(duì)照品溶液。照薄層色譜法(附錄Ⅵ B)試驗(yàn)

,吸取上述兩種溶液各4μl

,分別點(diǎn)于同一以羧甲基纖維素鈉為黏合劑的硅膠G薄層板上,以石油醚(30~60℃)-乙醚(3:2) 為展開劑

,在25℃以下展開,取出

,晾干

,置紫外光燈(365nm) 下檢視。供試品色譜中

,在與對(duì)照品色譜相應(yīng)的位置上

,顯相同顏色的熒光斑點(diǎn)。

歸經(jīng) : 歸胃、大腸、肺經(jīng)。

性味 : 辛,溫。

功能主治 : 散風(fēng)除濕,通竅止痛,消腫排膿。用于感冒頭痛,眉棱骨痛,鼻塞,鼻淵,牙痛,白帶,瘡瘍腫痛。

用法用量 : 3~9g。

摘錄 : 《中國藥典》

《中藥大辭典》:白芷

拼音注音 : Bái Zhǐ

別名 : 薛、芷(《楚辭》),芳香(《本經(jīng)》),苻蘺、澤芬(《吳普本草》),白茝(《別錄》),香白芷(《夷堅(jiān)志》)。

出處 : 《本經(jīng)》

來源 : 為傘形科植物興安白芷、川白芷、杭白芷或云南牛防風(fēng)的根。秋播種植的,次年7~9月間莖葉枯黃時(shí)采挖。春播種植的,當(dāng)年10月采挖。擇晴天,先割去地上部分,再挖出根部。除凈殘莖、須根及泥土(不用水洗),曬干或微火烘干

。置干燥不通風(fēng)處保存,防蟲蛀或霉?fàn)€

。

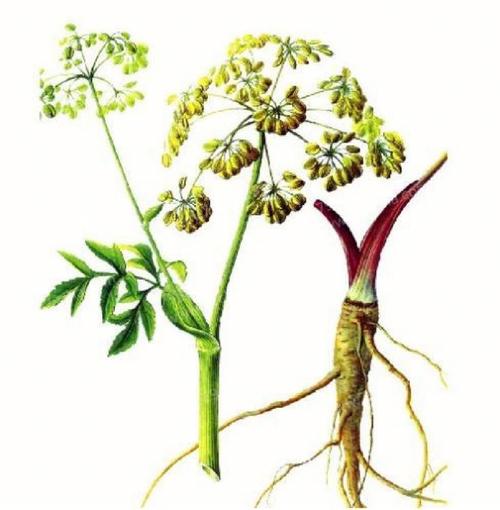

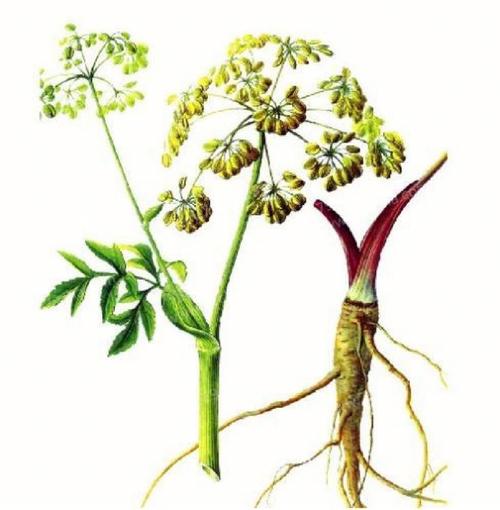

原形態(tài) : ①興安白芷,又名:達(dá)烏里當(dāng)歸,走馬芹

。多年生草本

,高可達(dá)2.5米。根粗大

,直生

,有時(shí)有數(shù)條支根。莖粗大

,近于圓柱形

,基部粗約5~9厘米,中空

,通常呈紫紅色

,基部光滑無毛,近花序處有短柔毛

。莖下部的葉大

;葉柄長,墓部擴(kuò)大呈鞘狀

,抱莖

;葉為2~3回羽狀分裂

,最終裂片卵形至長卵形,長2~6厘米

,寬1~3厘米

,先端銳尖,邊緣有尖銳的重鋸齒

,基部下延成小柄

;莖上部的葉較小,葉柄全部擴(kuò)大成卵狀的葉鞘

,葉片兩面均無毛

,僅葉脈上有短柔毛.復(fù)傘形花序頂生或腋生,總花梗長10~30厘米

;總苞缺如或呈1~2片膨大的鞘狀苞片

,小總苞14~16片,狹披針形

,比花梗長或等長

;花萼缺如;花瓣5

,白色

,卵狀披針形,先端漸尖

,向內(nèi)彎曲

;雄蕊5

,花絲細(xì)長伸出于花瓣外:子房下位

,2室,花柱2

,短

,基部黃白色或白色。雙懸果扁平橢圓形或近于圓形

,分果具5果棱

,側(cè)棱成翅狀?div id="jfovm50" class="index-wrap">;ㄆ?~7月

。果期7~9月。多生于河岸

、溪邊

,以及沿海的叢林礫巖上。分布黑龍江

、吉林

、遼寧等地

。栽培于四川、河北

、河南

、湖北、湖南

、安徽

、山西等地。本植物野生種的根

,在東北作獨(dú)活用

,商品稱"香大活",參見"獨(dú)活"條

。②川白芷

,又名:異形當(dāng)歸。多年生草本

,高1~2米

。根直生,下面有數(shù)條支根

。莖直立

,圓柱形,中空

,表面有細(xì)棱

。葉互生;莖下部的葉2~3回3出式羽狀全裂

,最終裂片長卵形至披針形

;葉柄鞘狀,抱莖

;莖上部的葉片逐漸簡化成廣闊膨大的葉鞘

;葉邊緣有不規(guī)則鋸齒,上面綠色

,下面灰白色至淡綠色

,兩面均無毛,僅葉脈上有短剛毛

,復(fù)傘形花序頂生

,總花梗長15~20厘米;總值缺

,小總苞數(shù)枚

,狹披針形至線形,較小傘梗為長

;花萼不明顯

;花瓣5

,白色,廣卵形至類圓形

,先端微凹

,中央有一小舌片向內(nèi)折曲;雄蕊5

,花藥橢圓形:子房下位

,2室,花柱2

。雙懸果長橢圓形

,分果右明顯的5棱,側(cè)棱有較木質(zhì)化的翅

?div id="m50uktp" class="box-center"> ;ㄆ?~6月。果期6~7月

。生長于山地林緣

。分布黑龍江、吉林

、遼寧

。栽培于四川、山東等地

。③杭白芷

,又名:浙白芷、臺(tái)灣當(dāng)歸

。多年生草本

,高1~2米。根圓錐形

,具4棱

。莖直徑4~7厘米

,莖和葉鞘均為黃綠色

。葉互生;莖下部葉大

,葉柄長

,基部鞘狀抱莖,2~3回羽狀分裂

,深裂或全裂

,最終裂片闊卵形至卵形或長橢圓形,先端尖

,邊緣密生尖銳重鋸齒

,基部下延成柄

,無毛或脈上有毛;莖中部葉?div id="4qifd00" class="flower right">

?div id="4qifd00" class="flower right">

;上部的葉幾僅存卵形囊狀的葉鞘,小總苞片長約5毫米

,通常比小傘梗短

;復(fù)傘形花序密生短柔毛;花萼缺如

;花瓣黃綠色

;雄蕊5,花絲比花瓣長1.5~2倍

;花柱基部綠黃色或黃色

。雙懸果被疏毛?div id="4qifd00" class="flower right">

;ㄆ?~6月

。果期7~9月。分布浙江

、臺(tái)灣等地

。浙江、江蘇有栽培

。以上3種植物的葉(白芷葉)亦供藥用

,另詳專條。④云南牛防風(fēng)

,又名:滇白芷

、粗糙獨(dú)活。多年生草本

,全株被粗糙的刺毛

。主根紡錘形。莖下部葉具柄

,柄長2~4厘米

,基部有寬闊葉鞘,葉片2回羽狀深裂

,長5~20厘米

,寬5~7厘米,裂片寬卵形至長橢圓形

,長2.5~5厘米

,上面深綠色,粗糙細(xì)皺,下面淺綠色

,邊緣具不等齒牙

;莖上部葉與莖下部葉相似。復(fù)傘形花序頂生和側(cè)生

;傘梗13~20

;總苞缺或有1~3枚,線狀披針形

;小總苞片4~5

,線形;花2型

,邊緣花較大

,不整齊,中心花近于整齊

;萼齒5

,線狀三角形;花瓣5

,白色

,先端2裂;雄蕊5

;子房近于無毛

。雙懸果倒卵形或卵形,長7~8毫米

,分果具5條細(xì)棱

。花期5~7月

。果期8~10月

。分布云南、四川

。云南有栽培

。

性狀 : ①川白芷(《濟(jì)生方》)為植物興安白芷或川白芷的干燥根。類圓錐形而無明顯的棱脊,長約7~24厘米,直徑約1.5~2厘米。有時(shí)附有支根。頂端有凹洼的莖痕,也有多數(shù)同心環(huán)狀的紋理。表面黃色或淡棕色,有眾多皺紋,分布有少數(shù)長0.5~1厘米的皮孔樣橫向突起,突起處色較深,有時(shí)有支根切除的痕跡,顯淡棕色。質(zhì)堅(jiān)硬而較輕。斷面粉質(zhì),全部淡棕色,隨處密布棕色油點(diǎn),形成層環(huán)狀,棕色而明顯,木質(zhì)部約占橫斷面的1/3強(qiáng),射線緊密,自中心向四周輻射。氣微香,味苦辛。以獨(dú)支、皮細(xì),外表土黃色、堅(jiān)硬、光滑、香氣濃者為佳。主產(chǎn)四川

。產(chǎn)于河北者稱祁白芷;產(chǎn)于河南者稱禹白芷

、會(huì)白芷

。此外,湖南

、湖北

、山西、安徽

、山東等地亦產(chǎn)

。②杭白芷為植物杭白芷的干燥根。類圓錐形而具四棱

,長約10~20厘米

,直徑約1.5~2.5厘米,頂端有凹洼的莖痕

。表面灰黃色或淡棕色

,有較少的縱皺紋,布有多數(shù)長0.5~1厘米的皮孔樣橫向突起

,習(xí)稱"疙瘩丁"

,多排列成四縱行,體形因之而具四棱,突起處色較深

,有時(shí)也有支根切除的痕跡

。質(zhì)堅(jiān)硬。斷面粉質(zhì)

,白色或類白色

,皮部有多數(shù)棕色油點(diǎn),形成層環(huán)狀棕色

,明顯

;木質(zhì)部淡棕灰色,約占橫斷面1/2強(qiáng)

,射線緊密

,自中心向四周輻射。氣芳香

,味苦辛

。以根條粗大、皮細(xì)

、粉性足

、香氣濃者為佳。條小或過大

,體輕松

、粉性小、香氣淡者質(zhì)次

。主產(chǎn)浙扛

。③滇白芷為植物云南牛防風(fēng)的干燥根。直徑0.2~1.5厘米

,分枝或不分枝

,下部細(xì)。外表棕黃色

,多深縱紋

,時(shí)有支根痕,上部有橫皺紋

。質(zhì)脆

。斷面皮部類白色,散有棕色油點(diǎn)及裂隙

,形成層不明顯

,木質(zhì)部淡黃色,占全徑1/3

。商品多已切成厚約1厘米以下的厚片

。氣芳香

,味辣而苦。主產(chǎn)云南

。

化學(xué)成分 : 含異歐前胡素(isoimperatorin)、歐前胡素(imperatorin)

、佛手柑內(nèi)酯(bergapten)

、珊瑚菜素(phellopterin)、氧化前胡素(oxypeucedanin)等

。

炮制 : 揀去雜質(zhì),用水洗凈,浸泡

,撈出潤透

,略哂至外皮無滑膩感時(shí),再悶潤后

,切片干燥

。①《雷公炮炙論》:"采得白芷后,刮削上皮

,細(xì)銼

,用黃精亦細(xì)銼,以竹刀切

,二味等分

,蒸一伏時(shí)后出,于日中曬干

,去黃精用之

。"②《綱目》:"今人采(白芷)根洗甜寸截,以石灰拌勻曬收

,為其易蛀并欲色白也

。入藥微焙。"

歸經(jīng) : 入肺 、脾

、胃經(jīng)。①《珍珠囊》:"足陽明胃

、手陽明大腸

、手太陰肺經(jīng)。"②《雷公炮制藥性解》:"入肺

、脾

、胃三經(jīng)。"③《本草經(jīng)解》:"入足厥陰肝經(jīng)

、足陽明胃經(jīng)

、手陽明大腸經(jīng)

。"

性味 : 辛,溫。①《本經(jīng)》:"辛

,溫。"②《別錄》:"無毒

。"③《滇南本草》:"性溫

,味辛微甘。"④《藥物圖考》:"有小毒

,臭香

,味辛。"

注意 : 陰虛血熱者忌服。①《本草經(jīng)集注》:"當(dāng)歸為之使

。惡旋覆花。"②《本草經(jīng)疏》:"嘔吐因于火者禁用

。漏下赤白陰虛火熾血熱所致者勿用

。癰疽已潰,宜漸減去

。"

功能主治 : 祛風(fēng),燥濕,消腫

,止痛

。治頭痛,眉棱骨痛

,齒痛

,鼻淵,寒濕腹痛

,腸風(fēng)痔漏

,赤白帶下,癰疽瘡瘍

,皮膚燥癢

,疥癬。①《本經(jīng)》:"主女人漏下赤白

,血閉陰腫

,寒熱,風(fēng)頭(頭風(fēng))侵目淚出

,長肌膚

,潤澤。"②《別錄》:"療風(fēng)邪久渴(久渴或疑作’久瀉’)

,嘔吐

,兩脅滿

,風(fēng)痛頭眩,目癢

。"③《藥性論》:"治心腹血刺痛

,除風(fēng)邪,主女人血崩及嘔逆

,明目

、止淚出,療婦人瀝血

、腰腹痛

;能蝕膿

。"④《日華子本草》:"治目赤胬肉

,及補(bǔ)胎漏滑落,破宿血

,補(bǔ)新血

,乳癰、發(fā)背

、瘰疬

、腸風(fēng)、痔瘺

,排膿

,瘡痍、疥癬

,止痛生肌

,去面皯疵瘢。"⑤《滇南本草》:"祛皮膚游走之風(fēng)

,止胃冷腹痛寒痛

,周身寒濕疼痛。"⑥《綱目》:"治鼻淵

、鼻衄

、齒痛、眉棱骨痛

,大腸風(fēng)秘

,小便出血,婦人血風(fēng)眩運(yùn)

,翻胃吐食

;解砒毒,蛇傷

,刀箭金瘡

。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯 ,0.8~2錢;或入丸

、散

。外用:研末撒或調(diào)敷。

復(fù)方 : ①治頭痛及目睛痛:白芷四錢 ,生烏頭一錢

。上為末,每服一字

,茶調(diào)服

。有人患眼睛痛者,先含水

,次用此搐入鼻中

,其效更速。(《朱氏集驗(yàn)醫(yī)方》白芷散)②治諸風(fēng)眩暈

,婦人產(chǎn)前產(chǎn)后乍傷風(fēng)邪

,頭目昏重及血風(fēng)頭痛,暴寒乍暖

,神思不清

,傷寒頭目昏暈等證:香白芷(用沸湯泡洗四、五遍)為末

,煉蜜和丸如彈子大

。每服一丸,多用荊芥點(diǎn)臘茶細(xì)嚼下

。(《百一選方》都粱丸)③治半邊頭痛:白芷

、細(xì)辛、石膏

、乳香

、沒藥(去油)。上各味等分

,為細(xì)末

,吹入鼻中,左痛右吹

,右痛左吹

。(《種福堂公選良方》白芷細(xì)辛吹鼻散)④治眉框痛,屬風(fēng)熱與痰:黃芩(酒浸炒)

,白芷

。上為末,茶清調(diào)二錢

。(《丹溪心法》)⑤治鼻淵:辛夷

、防風(fēng)

、白芷各八分,蒼耳子一錢二分

,川芎五分

,北細(xì)辛七分,甘草三分

。白水煎

,連服四劑。忌牛肉

。(《瘍醫(yī)大全》)⑥治腸風(fēng):香白芷為細(xì)末

,米坎調(diào)下。(《百一選方》)⑦治大便風(fēng)秘:香白芷炒為末

,每服二錢

,米飲入蜜少許,連進(jìn)二服

。(《十便良方》)⑧治痔瘡腫痛:先以皂角煙熏之

,后以鵝膽汁調(diào)白芷末涂之

。(《醫(yī)方摘要》)⑨治帶下

,腸有敗膿,淋露不已

,腥穢殊甚

,臍腹冷痛,須此排膿:白芷一兩

,單葉紅蜀葵根二兩

,芍藥根(白者)、白礬各半兩(礬燒枯

,別研)

。為末,同以蠟丸如梧子大

,空肚及飯前

,米飲下十丸或十五丸,候膿盡

,仍別以他藥補(bǔ)之

。(《本草衍義》)⑩治腫毒熱痛:醋調(diào)白芷末敷之。(《衛(wèi)生易簡方》)⑾治癰疽赤腫:白芷

,大黃等分

。為末,米飲服二錢

。(《經(jīng)驗(yàn)方》)⑿治刀箭傷瘡:香白芷嚼爛涂之

。(《瀕湖集簡方》)

臨床應(yīng)用 : 治療頭痛、牙痛、三又神經(jīng)痛:取白芷2兩、冰片2分,共研成末,以少許置于患者鼻前庭,囑均勻吸入

。治療牙痛20例、三叉神經(jīng)痛2例

,顯效時(shí)間最短1分鐘

,最長10分鐘;治療頭痛21例