朝徹

,而后能見獨即是見到一個整體之道了

,老子曰:獨立不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,字之曰道。(《道德經(jīng)》)

莊子又曰:

出入六合

然而莊子說過:

“道不可聞

上面所說的“見獨”是不見之中的“見”

在《莊子》中

南伯子葵問乎女偊曰:“子之年長矣,而色若孺子,何也

曰:“吾聞道矣

南伯子葵曰:“道可得學邪

曰:“惡

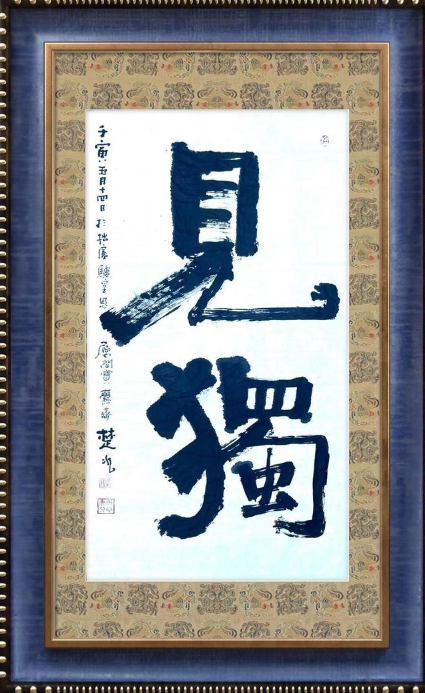

何謂“見獨”

“道通為一”意為從道的角度去觀萬物,萬物同歸于一

具有“獨”之境界的人

,莊子稱之為“畸人”?div id="d48novz" class="flower left">彼方且與造物者為人,而游乎天地之一氣

。彼以生為附贅縣疣,以死為決肒潰癰,夫若然者,又惡知死生先后之所在!假于異物,托于同體;忘其肝膽,遺其耳目;反覆終始,不知端倪;芒然彷徨乎塵垢之外,逍遙乎無為之業(yè)。彼又惡能憒憒然為世俗之禮,以觀眾人之耳目哉?div id="d48novz" class="flower left">可見,處在“獨”境的“畸人”與“真人”一樣

,也是“不知”的。兩者同為“不知”,但是有區(qū)別:前者是“無我”的境界,后者是“有大我”的境界。也如莊子所言:

庸詎知吾所謂天之非人乎?所謂人之非天乎

這個和莊子《齊物論》中所談對立轉(zhuǎn)化類似

陰中有陽

道

也是莊子所說:知其不可奈何

亦即:

公文軒看到右?guī)?div id="4qifd00" class="flower right">

見獨 戰(zhàn)國莊子用語

在“有待”的認識方式下,認識主體不僅可以是人

,也可以是其他的動物。因此,對于不同的認識主體來說,什么是“正處”“正味”“正色”,答案都是不同的。因此,人作為認識主體而存在,其知識是不可靠的。被認識對象的不確定與認識主體的不確定

,都會導致認識結(jié)果的不可靠。莊子將其歸結(jié)為“有待”的認識方式本身存在問題。要解決這個問題,就要消解“有待”,回到主客尚未分離的“真”境。所以,莊子提出“有真人而后有真知”(《大宗師》)。不過,這里又有一個問題:如果莊子是因為想要回到“無我”的“真”境而提出“無待”的話,那他為什么也認可“有大我”的“獨”境呢

“真”境在莊子那里又叫做“渾沌”之境

南海之帝為儵

陳鼓應先生指出“渾沌喻真樸的人民”〖陳鼓應《莊子今注今譯》(修訂本)

,第246頁〗。但是,人的這種渾沌狀態(tài)又是極容易被打破的。莊子給殺死“渾沌”的罪魁禍首取名為“儵”與“忽”,而“儵”“忽”都有疾速的意思。當然,“儵”與“忽”并非有意謀殺“渾沌”,而是為了“謀報渾沌之德”。因此,從某種意義上來說,他們并不是真正的兇手。真正的兇手是“人”,是“皆有七竅以視聽食息”的“小我”?div id="4qifd00" class="flower right">人之主體意識的覺醒,表現(xiàn)為“人”從“物我不分”的“無我”變成了“與物有對”的“小我”

《莊子》中關于“忘”的論述有很多,其中最有代表性的是“坐忘”:

顏回曰:“回益矣

?div id="d48novz" class="flower left">從上面這段論述可以看出,顏回先是忘掉外在的禮樂

通過“忘”的工夫?qū)嵺`

南郭子綦隱機而坐

,仰天而噓,荅焉似喪其耦。顏成子游立侍乎前子綦曰:“偃

莊子向往的是“無我”的“真”境,最終通達的卻是“有大我”的“獨”境

對于莊子來說,雖然“真”境與“獨”境有本質(zhì)區(qū)別

本文地址:http://www.mcys1996.com/zhuzibaijia/157960.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享

下一篇:

自律的最高境界:“慎獨”