編織藝術(shù)

漢朝時期,以藺草(又名燈心草)編織為席

唐朝時期

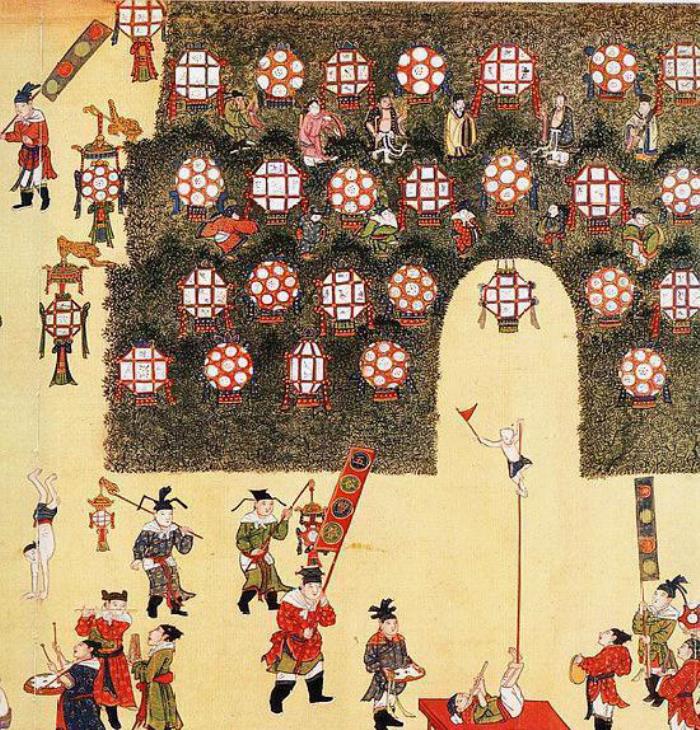

宋朝時期,浙江東陽竹編的品種已有龍燈

、花燈、走馬燈、香籃、花籃等,能編織字畫、圖案,工藝精巧,在每平方寸(11平方厘米)的面積內(nèi)可編織120根篾條,有的還飾以金線。另外,在宋朝,繩結(jié)編織的技藝發(fā)展到了更高的水平,并運用到日常生活用品上

明清時期

編織技法 一

最基本的技法

,包括編辮、平紋編織、花紋編織,絞編、編帽、勒編等工藝。編辮是草編中最普遍的技法,它沒有經(jīng)緯之分,將麥秸、玉米皮等原料邊編邊搓轉(zhuǎn),編成3~7股的草辮,通常作為草籃

二

、包纏。以某一原料為芯條

,再以其他原料包、纏于芯條之上,編織成所需要的造型和花紋。主要有纏扣、包纏、棒錘扣等。纏扣是玉米皮編常用的技法。它以麥秸等編織成辮子狀的芯條作為經(jīng)繩,然后在外面以玉米皮纏之。每片玉米皮可在芯條上纏兩圈后而結(jié)扣,并通過結(jié)扣,將上下纏過的芯條連接成形三、釘串

釘

四

、盤結(jié)。是經(jīng)緯形式和包纏、結(jié)扣相結(jié)合的編織技法

。常見的有馬蓮朵、套扣等。馬蓮朵又名打結(jié)編織工藝品在原料、色彩

在工藝上,通過運用編織

在裝飾方法上

在色彩上

編制藝術(shù)代表性傳承人 1962出生于福建南靖。國家一級高級技師 中國民間藝術(shù)家第三代傳承人,中國工藝美術(shù)家協(xié)會會員 現(xiàn)今時代飛速發(fā)展,編織藝術(shù)逐漸淡出人們視野 民族的即是世界的,近年來中國傳統(tǒng)服飾風格重又成為時尚,這種變化也順應(yīng)了現(xiàn)代人回歸自然和重溫傳統(tǒng)民族文化思緒 本文地址:http://www.mcys1996.com/zhuzibaijia/158285.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

阮少珍

王群英

編織藝術(shù)傳承意義

參考資料

1. 編織百度百科2. 編織的歷史3. 軟少珍百度百科4. 編織人物專訪 草編藝術(shù)家王群英5. 編織藝術(shù)的傳承與創(chuàng)新