《中國藥典》:甘草

拼音注音 : Gān Cǎo

英文名 : RADIX GLYCYRRHIZAE

來源 : 本品為豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.、脹果甘草Glycyrrhiza inflata Bat. 或光果甘草Glycyrrhiza glabra L. 的干燥根。春

、秋二季采挖

,除去須根

,曬干。

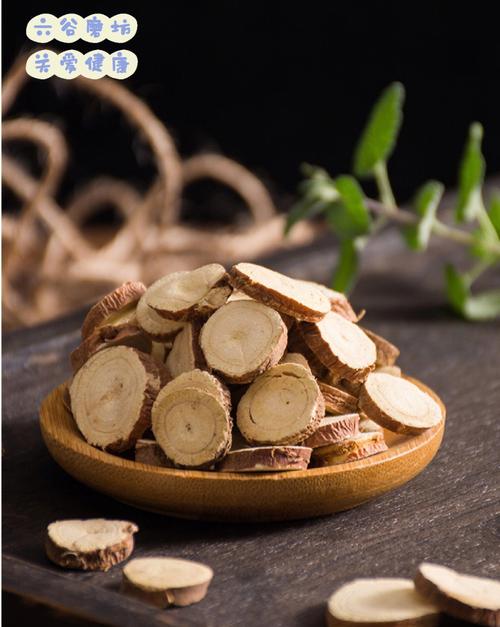

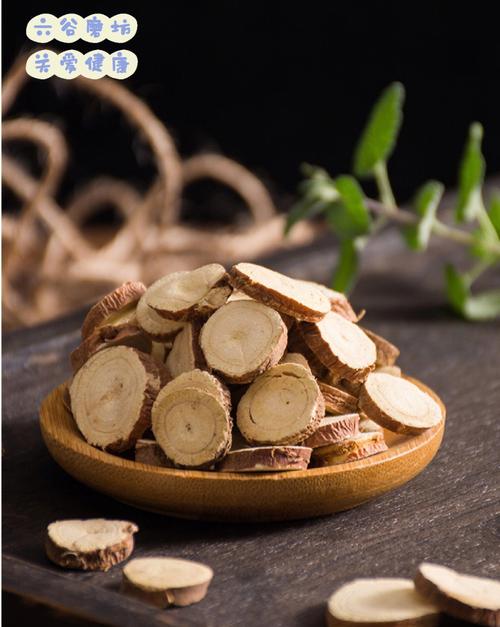

性狀 : 甘草:根呈圓柱形,長25~100cm,直徑0.6~3.5cm

。外皮松緊不一

。表面紅棕色或灰棕色

,具顯著的縱皺紋、溝紋

、皮孔及稀疏的細(xì)根痕。質(zhì)堅實

,斷面略顯纖維性,黃白色

,粉性,形成層環(huán)明顯

,射線放射狀,有的有裂隙

。根莖呈圓柱形

,表面有芽痕

,斷面中部有髓

。氣微,味甜而特殊

。脹果甘草:根及根莖木質(zhì)粗壯,有的分枝

,外皮粗糙,多灰棕色或灰褐色

。質(zhì)堅硬,木質(zhì)纖維多

,粉性小。根莖不定芽多而粗大

。光果甘草:根及根莖質(zhì)地較堅實,有的分枝

,外皮不粗糙

,多灰棕色

,皮孔細(xì)而不明顯

。

貯藏 : 置通風(fēng)干燥處,防蛀 。

炮制 : 除去雜質(zhì),洗凈 ,潤透,切厚片

,干燥。

鑒別 : (1) 本品橫切面:木栓層為數(shù)列棕色細(xì)胞 。皮層較窄

。韌皮部射線寬廣,多彎曲

,常現(xiàn)裂隙

;纖維多成束,非木化或微木化

,周圍薄壁細(xì)胞常含草酸鈣方晶;篩管群常因壓縮而變形

。束內(nèi)形成層明顯。木質(zhì)部射線寬3~5列細(xì)胞

;導(dǎo)管較多

,直徑約至160μm

;木纖維成束,周圍薄壁細(xì)胞亦含草酸鈣方晶

。根中心無髓;根莖中心有髓

。粉末淡棕黃色。纖維成束

,直徑8~14μm,壁厚

,微木化

,周圍薄壁細(xì)胞含草酸鈣方晶

,形成晶纖維

。草酸鈣方晶多見。具緣紋孔導(dǎo)管較大

,稀有網(wǎng)紋導(dǎo)管。木栓細(xì)胞紅棕色

,多角形,微木化

。(2) 取本品粉末1g,加乙醚40ml

,加熱回流1 小時,濾過

,藥渣加甲醇30ml

,加熱回流1 小時

,濾過,濾液蒸干

,殘渣加水40ml使溶解,用正丁醇提取3 次

,每次20ml,合并正丁醇液,用水洗滌 3次

,蒸干,殘渣加甲醇5ml使溶解

,作為供試品溶液。另取甘草對照藥材1g

,同法制成對照藥材溶液。再取甘草酸銨對照品

,加甲醇制成每 1ml含2mg的溶液,作為對照品溶液

。照薄層色譜法(附錄Ⅵ B)試驗,吸取上述三種溶液各1~2μl

,分別點于同一用1%氫氧化鈉溶液制備的硅膠G薄層板上,以醋酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水(15:1:1:2)為展開劑

,展開

,取出

,晾干

,噴以 10%硫酸乙醇溶液,在105℃加熱至斑點顯色清晰

,置紫外光燈(365nm) 下檢視

。供試品色譜中

,在與對照藥材色譜相應(yīng)的位置上,顯相同顏色的熒光斑點

;在與對照品色譜相應(yīng)的位置上,顯相同的橙黃色熒光斑點

。

含量測定 : 照高效液相色譜法(附錄Ⅵ D)測定。色譜條件與系統(tǒng)適用性試驗 用十八烷基硅烷鍵合硅膠為填充劑;甲醇-0.2mol/L醋酸銨溶液-冰醋酸(67:33:1)為流動相;檢測波長為250nm。理論板數(shù)按甘草酸單銨鹽峰計算應(yīng)不低于2000。對照品溶液的制備 取甘草酸單銨鹽對照品約10mg,精密稱定,置50ml量瓶中,用流動相溶解并稀釋至刻度,搖勻,即得(每1ml含甘草酸單銨鹽對照品0.2mg,折合甘草酸為0.1959mg)。供試品溶液的制備 取本品中粉約0.3g,精密稱定,置50ml量瓶中

,加流動相約45ml,超聲處理(功率250W,頻率20kHz)30分鐘

,取出,放冷

,加流動相至刻度

,搖勻

,濾過,即得

。測定法 分別精密吸取對照品溶液與供試品溶液各10μl,注入液相色譜儀

,測定,即得

。本品含甘草酸(C42H62O16)不得少于2.0%。

歸經(jīng) : 歸心、肺、脾、胃經(jīng) 。

性味 : 甘,平。

注意 : 不宜與京大戟、芫花、甘遂同用

。

功能主治 : 補脾益氣,清熱解毒,祛痰止咳

,緩急止痛,調(diào)和諸藥

。用于脾胃虛弱

,倦怠乏力,心悸氣短

,咳嗽痰多,脘腹

、四肢攣急疼痛

,癰腫瘡毒

,緩解藥物毒性、烈性

。

用法用量 : 1.5~9g。

摘錄 : 《中國藥典》

《全國中草藥匯編》:甘草

拼音注音 : Gān Cǎo

別名 : 甜草根、紅甘草

、粉甘草、粉草

來源 : 為豆科甘草屬植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.的根和根狀莖。野生品秋季采挖

,栽培品于播種3~4年后

,在秋季采挖,除去殘莖

,按粗細(xì)分別曬干。

生境分布 : 生于干燥草原及向陽山坡 。分布于東北、華北及陜西

、甘肅、青海

、新疆、山東等地區(qū)

。

原形態(tài) : 多年生草本,高30~100厘米

。根粗壯

,呈圓柱形

,味甜

,外皮紅棕色或暗棕色。莖直立

,基部帶木質(zhì),被白色短毛和刺毛狀腺體

。單數(shù)羽狀復(fù)葉互生,葉柄長約6厘米

,托葉早落;小葉7~17片

,卵狀橢圓形,長2~5.5厘米

,寬1~3厘米,先端鈍圓

,基部渾圓,兩面被腺體及短毛

。夏日葉腋抽出總狀花序

,花密集;花萼鐘狀

,被短毛和刺毛狀腺體;蝶形花冠淡紅紫色

,長1.4~2.5厘米

,旗瓣大

,矩狀橢圓形

,基部有短爪,翼瓣及龍骨瓣均有長爪,二體雄蕊

。莢果條狀長圓形,常密集

,有時呈鐮狀以至環(huán)狀彎曲

,寬6~9毫米

,密被棕色刺毛狀腺體

;種子2~8粒,扁圓形或稍腎形

。

栽培 : 喜干旱氣候。適于生長在砂土或砂質(zhì)壤土地帶,但不宜在地下水位高的地區(qū)栽種。種子繁殖,穴播(條播亦可),播種前用30℃左右的水浸2~3小時后播種。行距1尺,穴距5寸開穴,穴深2寸,每穴播種5~10粒,覆土5分,每畝播種量3~5斤。生長期間,除苗期外,不宜過多澆水。追肥以施用氮 、磷肥為主

。

化學(xué)成分 : 根及根狀莖含有甘草甜素(glycyrrhizin,即甘草酸glycyrrhinic acid,C42H62O16)6~14% ,為甘草的甜味成分,是一種三萜皂甙

。甘草酸水解產(chǎn)生一分子甘草次酸(glycyrrhetic acid即glycyrrhetinic acid,C30H46O4)及二分子葡萄糖醛酸(glycuronic acid,C6H10O7)。并含少量甘草黃甙(即甘草甙l(fā)iquiritin,C21H22O9,為一種黃烷醇flavanone的甙

,其甙元名甘草素liquiritigenin,,C15H12O4和甘草苦甙glycyamarin)、異甘草黃甙(iso-liquiritin,,C21H24O9)

、二羥基甘草次酸(dihydroxyglycyrrhetic acid 即grabric acid,C30H46O5)、甘草西定(licoricidin,,C25H32O5,即3’

,6-二異戊烯-2’,4’

,5-三羥基異黃烷)、甘草醇(glycyrol,C21H18O6)

、5-0-甲基甘草醇(5-0-methyl glycerol,C22H20O6)、異甘草醇(iso-glycyrol,C21H18O6)

,此外,尚含有甘露醇(mannite)

、葡萄糖3.8%

、蔗糖2.4~6.5%、蘋果酸

、樺木酸(betulicacid,C30H48O3)、天冬酰胺

、菸酸

、生活素(biotin,C10H16O3N2S)296微克/克

、微量揮發(fā)油為甘草特有臭氣的來源及淀粉等。

藥理作用 : 1.解毒作用:甘草甜素或其鈣鹽有較強的解毒作用,對白喉毒素、破傷風(fēng)毒素有較強的解毒作用,對于一些過敏性疾患、動物實驗性肝炎

、河豚毒及蛇毒亦有解毒作用。其解毒作用機制可能是多方面的

,通過物理、化學(xué)方式的沉淀

、吸附與結(jié)合

,加強肝臟的解毒機能以及甘草甜素的水解產(chǎn)物葡萄糖醛酸也是解毒作用的有效成分。2.抗炎及抗變態(tài)反應(yīng):甘草次酸對大白鼠的棉球肉芽腫

、甲醛性浮腫,結(jié)核菌素反應(yīng)

、皮下肉芽囊性炎癥均有抑制作用。甘草酸銨

、甘草次酸鈉能有效影響皮下肉芽囊性炎癥的滲出期及增生期,其作用強度弱于或接近于可的松

。甘草酸的各種制劑之抗炎作用,以琥珀酸鹽的活性較高

,但毒性亦大。甘草抗炎抗變態(tài)反應(yīng)的原理尚未完全闡明

。3.甘草有祛痰作用,能促進(jìn)咽喉及支氣管的分泌

,使痰容易咯出

。4.甘草次酸衍化物對豚鼠及貓的實驗性咳嗽均有顯著的鎮(zhèn)咳作用

。5.甘草的各種制劑對大白鼠實驗性胃潰瘍有明顯的抑制作用。甘草的水提出物有保護(hù)胃粘膜

,治療胃潰瘍的作用。據(jù)臨床與藥理研究室觀察

,甘草水提物能增加胃粘膜細(xì)胞的“已糖胺”成分,使胃粘膜不受傷害

。6.對胃液分泌的影響:甘草流浸膏灌胃后,能吸附胃酸

,故能降低胃酸濃度,但吸收后也能發(fā)揮作用

。對基礎(chǔ)分泌量亦有抑制作用。7.解痙:甘草煎劑

、流浸膏對動物離體腸管均有抑制作用

,對乙酰膽堿

、氯化鋇

、組織胺等引起的腸痙攣有解痙作用。甘草對動物離體腸管及在體胃均有松馳作用

。8.甘草對于動物實驗性肝損傷,使其肝臟變性和壞死明顯減輕

,肝細(xì)胞內(nèi)蓄積的肝糖元及核糖核酸含量大部恢復(fù)或接近正常,血清谷丙轉(zhuǎn)氨酶活力顯著下降

,表明甘草具有抗肝損傷的作用。9.腎上腺皮質(zhì)激素樣作用:甘草能使多種動物的尿量及鈉的排出減少

,鉀排出增加

,血鈉上升

,血鈣降低

,腎上腺皮質(zhì)小球帶萎縮。甘草能使尿中游離型17-羥皮質(zhì)類固醇排泄增加

,結(jié)合型減少,小劑量表現(xiàn)胸腺萎縮

,腎上腺重量增加,束狀層幅度加寬

,腎上腺維生素C含量降低等。甘草能顯著增強和延長考的松的作用

。甘草產(chǎn)生腎上腺皮質(zhì)激素樣作用的原理,有人認(rèn)為甘草次酸的化學(xué)結(jié)構(gòu)與腎上腺皮質(zhì)激素相似

,作用也相似

,系一種直接作用

;也有人認(rèn)為是一種間接作用即甘草次酸抑制了腎上腺皮質(zhì)固醇類在體內(nèi)的破壞

,因而血液中皮質(zhì)類固醇含量相應(yīng)增加,而呈現(xiàn)較明顯的腎上腺皮質(zhì)激素樣作用

。10.甘草有對抗乙酰膽堿的作用,并能增強腎上腺素的強心作用

。11.抗癌:甘草次酸對于大白鼠實驗性骨髓瘤及腹水肝瘤均有抑制作用。對小白鼠艾氏腹水癌均有抑制作用

。12.甘草與芫花合用有相反作用:二者共浸組的毒性較分浸組顯著增高,芫花與甘草同用

,利尿

、瀉下作用受到抑制

,能增強甘草毒性。

炮制 : 炙甘草:將甘草片加入煉熟的蜂蜜與少許開水 ,拌勻后稍悶,放鍋內(nèi)炒至深黃色和不粘手時

,取出晾涼(每100斤用煉熟蜂蜜25~30斤)。

性味 : 甘 ,平。

注意 : 不宜與甘遂、大戟

、芫花

、海藻同用

。

功能主治 : 清熱解毒,潤肺止咳,調(diào)和諸藥;炙甘草能補脾益氣

。主治咽喉腫痛,咳嗽

,脾胃虛弱,胃

、十二指腸潰瘍,肝炎

,癔病,癰癤腫毒

,藥物及食物中毒。

用法用量 : 0.5~3錢 。

復(fù)方 : 1.胃 、十二指腸潰瘍:甘草10克,雞蛋殼15克

,曼陀羅葉0.5克,共研細(xì)粉

,每服3克,每日3次

。2.癔病:(甘麥大棗湯)甘草5錢

,大棗1兩,浮小麥4錢

,水煎服。3.心虛氣悸

,脈結(jié)代(早期搏動):炙甘草

、黨參、生地

、阿膠、麥冬

、麻仁各3錢,桂枝1.5錢

,生姜3片,大棗5枚

。陰虛內(nèi)熱,夜寐不安者去桂枝

、生姜

,加靈磁石5錢

,牡蠣1兩;氣虛者加黃芪3錢

,五味子1.5錢。

備注 : 1.商品甘草主要分東甘草和西甘草兩大類,東甘草主產(chǎn)于東北及內(nèi)蒙古東北部,原植物主要系甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.,西甘草主產(chǎn)于西北的內(nèi)蒙古西部、甘肅南部、青海東部、山西及陜西北部,原植物也是此種。2.西甘草之產(chǎn)于新疆及甘肅西北部的 ,除甘草外,尚有:(1)光果甘草Glycyrrhiza glabra L.

,分布于新疆

。根成分與甘草相似

。(2)脹果甘草Glycyrrhiza inflata Batal.

,根在當(dāng)?shù)嘏c甘草及光甘草均作甘草入藥。分布于新疆及甘肅西北部

。(3)黃甘草Glycyrrhiza kanscensis Chang et Pang, mss.,分布于甘肅及新疆

。質(zhì)地較甘草燒次

。

摘錄 : 《全國中草藥匯編》

《中藥大辭典》:甘草

拼音注音 : Gān Cǎo

別名 : 美草、蜜甘(《本經(jīng)》),蜜草、蕗草(《別錄》),國老(陶弘景),靈通(《記事珠》),粉草(《群芳譜》),甜草(《中國藥植志》),甜根子(《中藥志》),棒草(《黑龍江中藥》)。

出處 : 《本草》

來源 : 為豆科植物甘草的根及根狀莖。秋季采挖,除去莖基、枝叉、須根等,截成適當(dāng)長短的段

,曬至半干,打成小捆

,再曬至全干

。也有將外面栓皮削去者

,稱為"粉草"

。置干燥通風(fēng)處,防霉蛀

。

生境分布 : 生于向陽干燥的鈣質(zhì)草原、河岸砂質(zhì)土等地。分布東北、西北、華北等地。主產(chǎn)內(nèi)蒙古、甘肅;其次為陜西、山西、遼寧、吉林、黑龍江、河北、青海

、新疆等地

。以內(nèi)蒙古伊克昭盟杭錦旗所產(chǎn)品質(zhì)最優(yōu)

。

原形態(tài) : 多年生草本,高約30~70厘米,罕達(dá)1米

,根莖圓柱狀;主根甚長

,粗大,外皮紅褐色至暗褐色

。莖直立,稍帶木質(zhì)

,被白色短毛及腺鱗或腺狀毛

。單數(shù)羽狀復(fù)葉

,托葉披針形,早落

;小葉4~8對,小葉柄甚短

,長1毫米許;小葉片卵圓形

、卵狀橢圓形或偶近于圓形,長2~5.5厘米

,寬1.5~3厘米,先端急尖或近鈍狀

,基部通常圓形

,兩面被腺鱗及短毛?div id="jfovm50" class="index-wrap">?偁罨ㄐ蛞干芗?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,長5~12厘米

;花萼鐘形,長約為花冠的1/2而稍長

,萼齒5,披針形

,較萼筒略長,外被短毛及腺鱗

;花冠淡紫堇色

,長約14~盟毫米

,旗瓣大,長方橢圓形

,先端圓或微缺,下部有短爪

,龍骨瓣直,較翼瓣短

,均有長爪;雄蕊10

,2體,花絲長短不一

,花藥大小不等;雌蕊1

,子房無柄

。莢果線狀長圓形

,鐮刀狀或彎曲呈環(huán)狀

,通常寬6~8毫米,密被褐色的刺狀腺毛

。種子2~8,扁圓形或腎形

,黑色光滑?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;ㄆ?~7月。果期7~9月