《中國(guó)藥典》:菟絲子

拼音注音 : Tú Sī Zǐ

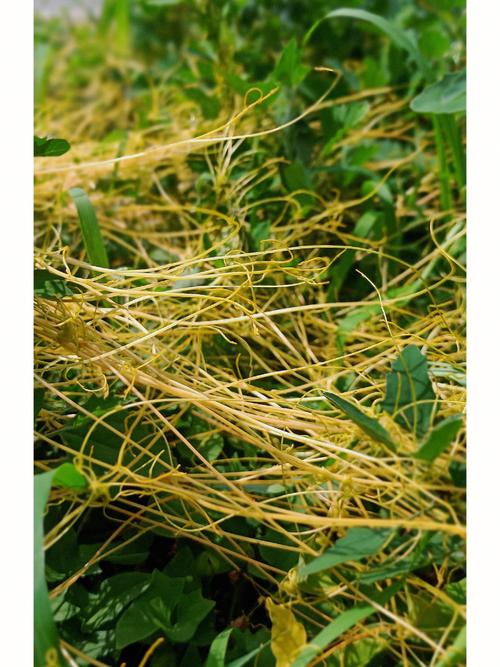

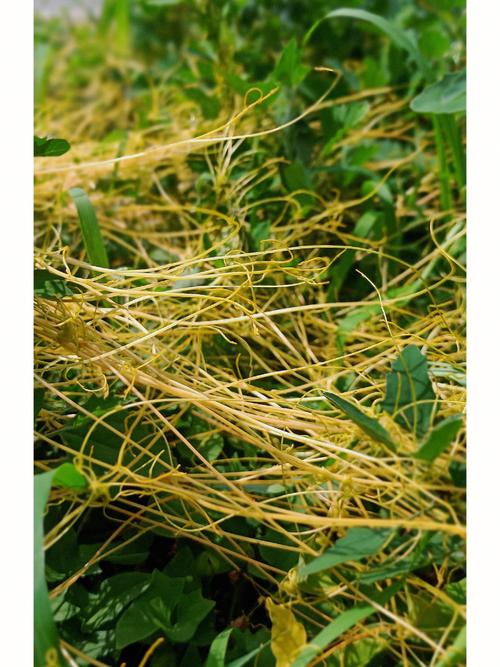

別名 : 豆寄生、無(wú)根草、黃絲、黃絲藤、無(wú)娘藤、金黃絲子

英文名 : SEMEN CUSCUTAE

來(lái)源 : 本品為旋花科植物菟絲子Cuscuta chinensis Lam. 的干燥成熟種子。秋季果實(shí)成熟時(shí)采收植株,曬干,打下種子,除去雜質(zhì)。

性狀 : 本品呈類(lèi)球形,直徑1~1.5mm。表面灰棕色或黃棕色,具細(xì)密突起的小點(diǎn),一端有微凹的線(xiàn)形種臍。質(zhì)堅(jiān)實(shí),不易以指甲壓碎。氣微,味淡。

貯藏 : 置通風(fēng)干燥處。

炮制 : 菟絲子:除去雜質(zhì),洗凈,曬干。鹽菟絲子:取凈菟絲子,照鹽水炙法(附錄Ⅱ D)炒至微鼓起。本品表面棕黃色,裂開(kāi) ,略有香氣

。加沸水浸泡后,表面有黏性

,煎煮后可露出黃色至棕褐色卷旋狀的胚。

鑒別 : (1)取本品少量,加沸水浸泡后,表面有黏性;加熱煮至種皮破裂時(shí),可露出黃白色卷旋狀的胚,形如吐絲。(2)本品粉末黃褐色或深褐色。種皮表皮細(xì)胞斷面觀呈類(lèi)方形或類(lèi)長(zhǎng)方形,側(cè)壁增厚;表面觀呈圓多角形,角隅處壁明顯增厚。種皮柵狀細(xì)胞成片,斷面觀2 列,具光輝帶;表面觀呈多角形皺縮。胚乳細(xì)胞呈多角形或類(lèi)圓形,胞腔內(nèi)含糊粉粒。子葉細(xì)胞含糊粉粒及脂肪油滴。

歸經(jīng) : 歸肝、腎、脾經(jīng)。

性味 : 甘,溫。

功能主治 : 滋補(bǔ)肝腎,固精縮尿,安胎,明目,止瀉。用于陽(yáng)痿遺精,尿有余瀝,遺尿尿頻,腰膝酸軟,目昏耳鳴,腎虛胎漏,胎動(dòng)不安,脾腎虛瀉;外治白癜風(fēng)。

用法用量 : 6~12g;外用適量

。

摘錄 : 《中國(guó)藥典》

《中藥大辭典》:菟絲子

拼音注音 : Tú Sī Zǐ

別名 : 菟絲實(shí)(《吳普本草》),吐絲子(《本草求原》),無(wú)娘藤米米(《中藥形性經(jīng)驗(yàn)鑒別法》)

,黃藤子、龍須子(《東北藥植志》)

,蘿絲子(《江蘇植藥志》)

,纏龍子(《中藥材手冊(cè)》)

,黃灣子、黃網(wǎng)子

、黃蘿子

、豆須子(《山東中草藥手冊(cè)》)。

出處 : 《本經(jīng)》

來(lái)源 : 為旋花科植物菟絲子或大菟絲子的種子。7~9月種子成熟時(shí)與寄主一同割下

,曬干,打下種子

,簸去雜質(zhì)

。

原形態(tài) : 植物形態(tài)詳"菟絲"條。

性狀 : ①菟絲子干燥種子呈扁球形或卵圓形,兩側(cè)常凹陷,長(zhǎng)徑約1.5毫米,短徑約1毫米。種皮紅棕色或棕黃色,微粗糙。在擴(kuò)大鏡下觀察:表面有細(xì)密的深色小點(diǎn),一端有淡色圓點(diǎn),其中央有線(xiàn)形種臍。質(zhì)堅(jiān)硬,不易破碎。氣無(wú),味微苦澀。以顆粒飽滿(mǎn)、無(wú)塵土及雜質(zhì)者佳。主產(chǎn)遼寧、吉林

、河北、河南

、山東

、山西、江蘇等地

。②大菟絲子性狀與上種相似

,但較大,長(zhǎng)徑約3毫米

,短徑約2~3毫米

,在擴(kuò)大鏡下觀察:表面有排列成不整齊的短線(xiàn)狀斑紋。主產(chǎn)陜西

、貴州

、云南、四川等地

。同屬植物海濱菟絲子及大豆菟絲子的種子在少數(shù)地區(qū)亦作菟絲子入藥

。

化學(xué)成分 : 菟絲子含樹(shù)脂甙、糖類(lèi)。大菟絲子含糖甙

,維生素A類(lèi)物質(zhì),其含量按維生素A計(jì)算為0.0378%

。大豆菟絲子含β-胡蘿卜素

、γ-胡蘿卜素、5

,6-環(huán)氧-α-胡蘿卜素

、蒲公英黃質(zhì)和葉黃素。

藥理作用 : 菟絲子的醬油(用菟絲子及豆餅釀成)、浸劑

、酊劑能增強(qiáng)離體蟾蜍心臟的收縮力,對(duì)心率的影響是前者增加

。后二者則使之降低

,對(duì)麻醉犬使血壓下降,脾容積縮小

,腸運(yùn)動(dòng)抑制

,對(duì)離體子宮表現(xiàn)興奮作用。菟絲子醇提水溶液皮下注射于小白鼠半數(shù)致死量為2.465克/公斤

,按30~40克/公斤灌胃并不出現(xiàn)中毒癥狀

;按0.05克/120克之菟絲子醬油、浸劑

、酊劑給大白鼠灌胃

,連續(xù)70天,并不影響動(dòng)物的生長(zhǎng)發(fā)育

,亦未見(jiàn)病理改變

。

炮制 : 菟絲子:過(guò)羅去凈雜質(zhì),洗凈,曬干

。菟絲餅:取凈菟絲子置鍋內(nèi)加水煮至爆花,顯褐灰色稠狀粥時(shí)

,搗爛作餅或加黃酒與面作餅

,切塊,曬干。①《雷公炮炙論》:"采得

,去粗薄殼

,用苦酒浸二日,漉出

,用黃精自然汁浸一宿

,至明,微用火煎至干

,入臼中

,熱燒,鐵杵三千余成粉

。用苦酒并黃精自然汁與菟絲子相對(duì)用之

。"②《綱目》:"凡用菟絲子,以溫水淘去沙泥

,酒浸一宿

,曝干搗之,不盡者

,再浸曝?fù)v

,須臾悉細(xì)。又法

,酒浸四

、五日,蒸曝四

、五次

,研作餅焙干,再研末

,或云

,曝干時(shí),入紙條數(shù)枚同搗

,即刻成粉

,且省力也。"

歸經(jīng) : 入肝 、腎經(jīng)

。①《本草經(jīng)疏》:"脾、腎

、肝三經(jīng)

。"②《本草新編》:"入心、肝

、腎三經(jīng)

。"

性味 : 辛甘 ,平。①《本經(jīng)》:"味辛

,平

。"②《別錄》:"甘,無(wú)毒

。"③《本草正》

;"味甘辛,氣微溫

。"

注意 : ①《本草經(jīng)集注》:"得酒良。薯蕷、松脂為之使

,惡藋菌。"②《本草經(jīng)疏》:"腎家多火

,強(qiáng)陽(yáng)不痿者忌之

,大便燥結(jié)者亦忌之。"③《得配本草》:"孕婦

、血崩

、陽(yáng)強(qiáng)、便結(jié)

、腎臟有火

、陰虛火動(dòng),六者禁用

。"

功能主治 : 補(bǔ)肝腎,益精髓,明目。治腰膝酸痛,遺精,消渴,尿有余瀝,目暗。(1)補(bǔ)肝腎:本品為補(bǔ)腎縮尿,止遺精之常用藥。用于肝腎不足之腰膝酸痛、陽(yáng)痿 、遺精

。本品性柔潤(rùn),平補(bǔ)肝腎而不燥

。(2)安胎:用于體弱易于流產(chǎn)者

,常配桑寄生、續(xù)斷。①《本經(jīng)》:"主續(xù)絕傷

,補(bǔ)不足

,益氣力,肥健人

,久服明目

。"②《雷公炮炙論》:"補(bǔ)人衛(wèi)氣,助人筋脈

。"③《別錄》:"養(yǎng)肌強(qiáng)陰

,堅(jiān)筋骨,主莖中寒

,精自出

,溺有余瀝,口苦燥渴

,寒血為積

。"④《藥性論》:"治男子女人虛冷,添精益髓

,去腰疼膝冷

,又主消渴熱中。"⑤《日華子本草》:"補(bǔ)五勞七傷

,治泄精

,尿血,潤(rùn)心肺

。"⑥王好占:"補(bǔ)肝臟風(fēng)虛

。"⑦《山東中藥》:"治婦人常習(xí)流產(chǎn)。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯,3~5錢(qián);或入丸、散。外用:炒研調(diào)敷。

復(fù)方 : ①補(bǔ)腎氣,壯陽(yáng)道,助精神,輕腰腳:菟絲子一斤(淘?xún)簦浦?div id="4qifd00" class="flower right">

,搗成餅

,焙干),附子(制)四兩

。共為末

,酒糊丸

,梧子大,酒下五十丸

。(《扁鵲心書(shū)》菟絲子丸)②治腰痛:菟絲子(酒浸)

、杜仲(去皮,炒斷絲)等分

。為細(xì)末

,以山藥糊丸如梧子大。每服五十丸

,鹽酒或鹽湯下

。(《百一選方》)③治丈夫腰膝積冷痛,或頑麻無(wú)力:菟絲(洗)一兩

,牛膝一兩

。同用酒浸五日,曝干

,為末,將原浸酒再入少醇酒作糊

,搜和丸

,如桶子大?div id="d48novz" class="flower left">

?招木葡露?div id="d48novz" class="flower left">

。(《經(jīng)驗(yàn)后方》)④治腰膝風(fēng)冷,益顏色

,明目:菟絲子一斗

。酒浸良久,瀝出曝干

,又漫

,令酒干為度,搗細(xì)羅為末

。每服二錢(qián)

,以溫酒調(diào)下,日三

。服后吃三

,五匙水飯壓之,至三七日

,更加至三錢(qián)服之

。(《普濟(jì)方》)⑤治勞傷肝氣,目暗:菟絲子二兩

。酒浸三日

,曝干

,搗羅為末,雞子白和丸梧桐子大

。每服空心以溫酒下三十丸

。(《圣惠方》)⑥治膏淋:菟絲子(酒浸,蒸

,搗

,焙)、桑螵蛸(炙)各半兩

,澤瀉一分

。上為細(xì)末,煉蜜為丸

,如梧桐子大

。每服二十丸,空心用清米飲送下

。(《奇效良方》菟絲丸)⑦治小便赤濁

,心腎不足,精少血燥

,口干煩熱

,頭暈怔忡:菟絲子、麥門(mén)冬等分

。為末

,蜜丸梧子大,鹽湯每下七十丸

。(《綱目》)⑧治心氣不足

,思慮太過(guò),腎經(jīng)虛損

,真陽(yáng)不固

,溺有余瀝,小便白濁

,夢(mèng)寐頻泄:菟絲子五兩

,白茯苓三兩,石蓮子(去殼)二兩

。上為細(xì)末

,酒煮糊為丸,如梧桐子大

。每服三十丸

,空心鹽湯下。常服鎮(zhèn)益心神

,補(bǔ)虛養(yǎng)血

,清小便

。(《局方》茯菟丸)⑨治小便多或不禁:菟絲子(酒蒸)二兩,桑螵蛸(酒炙)半兩

,牡蠣(煅)一兩

,肉蓯蓉(酒潤(rùn))二兩,附子(炮

,去皮

、臍)、五味子各一兩

,雞膍胵半兩(微炙)

,鹿茸(酒炙)一兩。上為末

,酒糊丸

,如梧子大。每服七十丸

,食前鹽酒任下

。(《世醫(yī)得效方》菟絲子丸)⑩治脾元不足,飲食減少

,大便不實(shí):菟絲子四兩

,黃耆、于白術(shù)(土拌炒)

。人參、木香各一兩

,補(bǔ)骨脂

、小茴香各八錢(qián)。餳糖作丸

。早晚各服三錢(qián)

,湯酒使下。(《方脈正宗》)⑾治消渴:菟絲子不拘多少

,揀凈

,水淘,酒浸三宿

,控干

,乘潤(rùn)搗羅為散,焙干再為細(xì)末

,煉蜜和丸

,如梧桐子大.食前飲下五十粒,一日二

,三服

;或作散

,飲調(diào)下三錢(qián)。(《全生指迷方》菟絲子丸)⑿治陰虛陽(yáng)盛

,四肢發(fā)熱

,逢風(fēng)如炙如火:菟絲子、五味子各一兩

,生干地黃三兩

。上為細(xì)末。米飲調(diào)下二錢(qián)

,食前

。(《雞峰普濟(jì)方》菟絲子煎)⒀治痔下部癢痛如蟲(chóng)嚙:菟絲子熬令黃黑,末

,以雞子黃和涂之

。(《肘后方》)⒁治眉煉癬瘡:菟絲子炒,研

,油調(diào)敷之

。(《山居四要》)⒂消渴不止。用菟絲子煎汁隨意飲服

,以止為度

。⒃白濁遺精(思慮太過(guò),心腎虛損

,真陽(yáng)不固

,漸有遺瀝,小便白濁

,夢(mèng)中泄精)

。用菟絲子五兩、白茯苓三兩

、石蓮肉二兩

,共研為末,加酒

、糊酒成丸子

,如梧子大。每服三十至九十丸空心服

,鹽湯送下

。此方名"茯菟丸"。⒄小便淋瀝

。用菟絲子煮汁飲服

。⒅腰膝疼痛(頑麻無(wú)力)。用菟絲子(洗過(guò))一兩

、牛膝二兩

,酒泡過(guò)

,取出晾干,研為末

,將原酒煮糊調(diào)藥成丸如梧子大

。每服二、三十丸

,空心服

,酒送下。⒆身

、面突然浮腫

。用菟絲子一升,在酒五升中浸泡兩

、三夜

,每飲一升。一天三次

,腫不消

,繼續(xù)服藥。

各家論述 : ①《本草經(jīng)疏》:"五味之中 ,惟辛通四氣

,復(fù)兼四味,《經(jīng)》曰腎苦燥

,急食辛以潤(rùn)之

,菟絲子之屬是也,與辛香燥熱之辛

,迥乎不同矣

,學(xué)者不以辭害義可也。為補(bǔ)脾腎肝三經(jīng)要藥

,主續(xù)絕傷、補(bǔ)不足

、益氣力

、肥健者,三經(jīng)俱實(shí)

,則絕傷續(xù)而不足補(bǔ)矣

。脾統(tǒng)血,合肌肉而主四肢

,足陽(yáng)明

、太陰之氣盛,則力長(zhǎng)而肥健

。補(bǔ)脾故養(yǎng)肌

,益肝腎故強(qiáng)陰

,堅(jiān)筋骨,暖而能補(bǔ)腎中陽(yáng)氣

,故主莖中寒精自出

,溺有余瀝?div id="4qifd00" class="flower right">

?诳嘣锟收?div id="4qifd00" class="flower right">

,脾腎虛而生內(nèi)熱,津液因之不足也

,二臟得補(bǔ)

,則二病自愈。寒血為積者

,勞傷則血瘀

,陽(yáng)氣乏絕則內(nèi)寒,血隨氣行

,氣弱不能統(tǒng)血以行

,久而為積矣。凡勞傷

,皆脾腎肝三臟主之

,肝脾氣旺,則瘀血自行也

。"②《本草匯言》:"菟絲子

,補(bǔ)腎養(yǎng)肝,溫脾助胃之藥也

。但補(bǔ)而不峻

,溫而不燥,故入腎經(jīng)

,虛可以補(bǔ)

,實(shí)可以利,寒可以溫

,熱可以涼

,濕可以燥,燥可以潤(rùn)

。非若黃柏

、知母,苦寒而不溫

,有瀉腎經(jīng)之氣

;非若肉桂、益智,辛熱而不涼

,有動(dòng)腎經(jīng)之燥

;非若蓯蓉、瑣陽(yáng)

,甘咸而滯氣

,有生腎經(jīng)之濕者比也。如《

神農(nóng)本草》稱(chēng)為續(xù)絕傷

,益氣力

,明目精,皆由補(bǔ)腎養(yǎng)肝

,溫理脾胃之征驗(yàn)也

。"③《本草新編》:"菟絲子,可以重用

,亦可一味專(zhuān)用

。遇心虛之人,日夜夢(mèng)

,精頻泄者

,用菟絲子三兩,水十碗

,煮汁三碗

,分三服,早

、午

、晚各一服即止。且永不再遺

。此乃心

、肝、腎三經(jīng)齊病

,水火兩虛所致

。菟絲子正補(bǔ)心、肝

、腎之圣藥

,況又不雜之別味,則力尤專(zhuān)

,所以能直入三經(jīng)以收全效也。他如夜夢(mèng)不安

,兩目昏暗

,雙足乏力,皆可用之一、二兩

,同人參

、熟地、白術(shù)

、山荑之類(lèi)

,用之多建奇功。"④《本經(jīng)逢原》:"菟絲子

,祛風(fēng)明目

,肝腎氣分也。其性味辛溫質(zhì)粘

,與杜仲之壯筋暖腰膝無(wú)異

。其功專(zhuān)于益精髓,堅(jiān)筋骨

,止遺泄

,主莖寒精出,溺有余瀝

,去膝脛酸軟

,老人肝腎氣虛,腰痛膝冷

,合補(bǔ)骨脂

、杜仲用之,諸筋膜皆屬于肝也

。氣虛瞳子無(wú)神者

,以麥門(mén)冬佐之,蜜丸服

,效

。凡陽(yáng)強(qiáng)不痿,大便燥結(jié)

,小水赤澀者勿用

,以其性偏助陽(yáng)也。"⑤《本草正義》:"菟絲為養(yǎng)陰通絡(luò)上品

。其味微辛

,則陰中有陽(yáng),守而能走

,與其他滋陰諸藥之偏于膩滯者絕異

。繆仲醇謂五味之中

,辛通四氣

,《經(jīng)》言辛以潤(rùn)之

,菟絲子之屬是也,與辛香燥熱之辛

,迥乎不同

,所解極為剴切?div id="jfovm50" class="index-wrap">!侗窘?jīng)》續(xù)絕傷

,補(bǔ)不足,益氣力

,肥健人

,于滋補(bǔ)之中,皆有宣通百脈

,溫運(yùn)陽(yáng)和之意

。汁去面皯,亦柔潤(rùn)肌膚之功用

。久服則陰液足而目自明

。《別錄》所謂養(yǎng)陰強(qiáng)肌

,堅(jiān)筋骨

,亦陰陽(yáng)兩調(diào)之義。莖寒精滑

,則元陽(yáng)不適而至陰不攝也

,溺有余瀝,則腎陽(yáng)不布而大氣不舉也

。若夫口苦燥渴

,明為陰液之枯涸,寒血成積

,亦為陽(yáng)氣之不宣

,惟此善滋陰液而又敷布陽(yáng)和,流通百脈

,所以治之

。以視地黃輩之專(zhuān)于補(bǔ)陰,守而不走者

,固有間矣

。"

摘錄 : 《中藥大辭典》

《中華本草》:菟絲子

拼音注音 : Tú Sī Zǐ

別名 : 菟絲實(shí)、吐絲子