《中國藥典》:白芍

拼音注音 : Bái Sháo

別名 : 芍藥

英文名 : RADIX PAEONIAE ALBA

來源 : 本品為毛茛科植物芍藥Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。夏

、秋二季采挖,洗凈

,除去頭尾及細根

,置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮,曬干

。

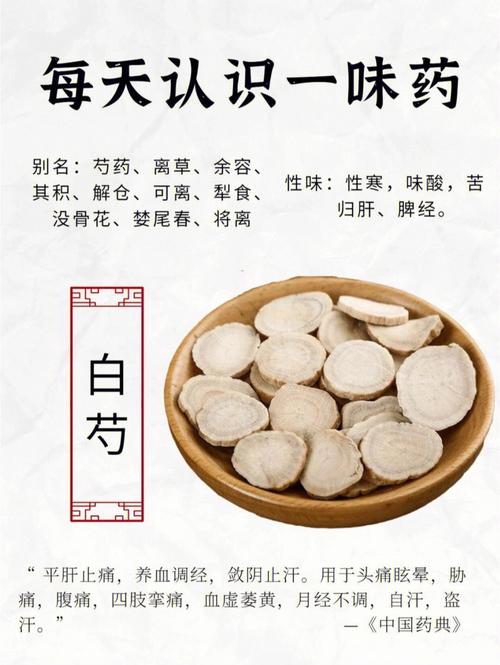

性狀 : 本品呈圓柱形,平直或稍彎曲,兩端平截

,長5~18cm,直徑1~2.5cm。表面類白色或淡紅棕色

,光潔或有縱皺紋及細根痕

,偶有殘存的棕褐色外皮。質(zhì)堅實

,不易折斷

,斷面較平坦,類白色或微帶棕紅色

,形成層環(huán)明顯

,射線放射狀。氣微

,味微苦

、酸

。

炮制 : 炒白芍:取凈白芍片,鍋內(nèi)炒至微黃色。酒白芍:取凈白芍片

,用黃酒噴灑均勻,稍潤后放鍋內(nèi)炒至微黃色

。(每100斤用黃酒10斤)

鑒別 : (1) 本品粉末黃白色。糊化淀粉團塊甚多。草酸鈣簇晶直徑11~35μm,存在于薄壁細胞中

,常排列成行

,或一個細胞中含數(shù)個簇晶。具緣紋孔及網(wǎng)紋導管直徑20~65μm

。 纖維長梭形

,直徑15~40μm,壁厚,微木化

,具大的圓形紋孔

。(2) 取本品粉末5g,加乙醚50ml

,加熱回流10分鐘

,濾過。取濾液10ml

,蒸干

,加醋酐1ml 與硫酸4~5滴

,先顯黃色,漸變成紅色、紫色

,最后呈綠色。(3) 取本品粉末0.5g

,加乙醇10ml

,振搖5分鐘,濾過

,濾液蒸干

,殘渣加乙醇1ml使溶解,作為供試品溶液

。另取芍藥苷對照品

,加乙醇制成每1ml含1mg溶液,作為對照品溶液

。照薄層色譜法(附錄Ⅵ B)試驗

,吸取上述兩種溶液各10μl,分別點于同一硅膠G薄層板上,以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-甲酸(40:5:10:0.2) 為展開劑

,展開

,取出

,晾干,噴以 5%香草醛硫酸溶液

,加熱至斑點顯色清晰

。供試品色譜中,在與對照品色譜相應的位置上

,顯相同的藍紫色斑點

。

歸經(jīng) : 歸肝、脾經(jīng)。

性味 : 苦、酸,微寒

。

注意 : 不宜與藜蘆同用。

功能主治 : 平肝止痛,養(yǎng)血調(diào)經(jīng),斂陰止汗

。用于頭痛眩暈,脅痛

,腹痛

,四肢攣痛,血虛萎黃

,月經(jīng)不調(diào)

,自汗,盜汗

。

用法用量 : 6~15g。

摘錄 : 《中國藥典》

《中藥大辭典》:白芍

拼音注音 : Bái Sháo

別名 : 金芍藥(《安期生服煉法》),白芍(《藥品化》)。

出處 : 《本草經(jīng)集注》

來源 : 為毛茛科植物芍藥(栽培種)的根。夏、秋采挖已栽植3~4年的芍藥根 ,除去根莖及須根

,洗凈,刮去粗皮

,入沸水中略煮,使芍根發(fā)軟

,撈出曬干

。

生境分布 : 生于山坡、山谷的灌木叢或草叢中 。分布黑龍江

、吉林

、遼寧、河北

、河南

、山東、山西

、陜西

、內(nèi)蒙古等地。全國各地均有栽培

。

原形態(tài) : 芍藥(《詩經(jīng)》) ,又名:離草(《韓詩》內(nèi)傳),余容

、其積

,解倉(《吳普本草》),可離(崔豹《古今注》)

,犁食

、鋋(《別錄》),沒骨花(《胡本草》)

,婪尾春(《清異錄》)

,將離(《綱目》)。多年生草本

,高50~80厘米

。根肥大,通常圓柱形或略呈紡錘形

。莖直立

,光滑無毛。葉互生

;具長柄

;2回3出復葉,小葉片橢圓形至披針形

,長8~12厘米

,寬2~4厘米,先端漸尖或銳尖

,基部楔形

,全緣,葉緣具極細乳突

,上面深綠色

,下面淡綠色,葉脈在下面隆起

,葉基部常帶紅色

?div id="4qifd00" class="flower right">

;ㄉ醮螅瑔紊诨ㄇo的分枝頂端

,每花莖有2~5朵花

,花莖長9~11厘米;萼片3

,葉狀

;花瓣10片左右或更多,倒卵形

,白色

、粉紅色或紅色;雄蕊多數(shù)

,花藥黃色

;心皮3~5枚,分離

。蓇葖果3~5枚

,卵形,先端鉤狀向外彎

?div id="d48novz" class="flower left">

;ㄆ?~7月。果期6~7月

。

性狀 : 干燥根呈圓柱形,粗細均勻而平直,長10~20厘米,直徑1~1.8厘米。表面淡紅棕色或粉白色,平坦,或有明顯的縱皺及須根痕,栓皮未除盡處有棕褐色斑痕,偶見橫向皮孔。質(zhì)堅實而重,不易折斷。斷面灰白色或微帶棕色,木部放射線呈菊花心狀。氣無,味微苦而酸。以根粗長、勻直、質(zhì)堅實、粉性足、表面潔凈者為佳。主產(chǎn)浙江、安徽、四川等地。此外,山東

、貴州、湖南

、湖北

、甘肅、陜西

、河南

、云南等地亦產(chǎn)。浙江產(chǎn)者

,商品稱為杭白芍

,品質(zhì)最佳;安徽產(chǎn)者稱為亳白芍

,產(chǎn)量最大

;四川產(chǎn)者名川白芍,又名中江芍

,產(chǎn)昆亦大

。芍藥名稱,初載《本經(jīng)》

,從陶弘景開始

,分為白芍藥、赤芍藥兩種

。目前藥材

,白芍藥多為栽培種,赤芍藥則多為野生種

,但在個別地區(qū)

,如陜西所產(chǎn)的寶雞白芍,亦系野生種而作為白芍使用者

。根條細瘦彎曲

,大小不等,栓皮及須根痕較多

,質(zhì)松

,粉性小,斷面射線不明顯,品質(zhì)為次

。

化學成分 : 根含芍藥甙、牡丹酚、芍藥花甙,苯甲酸約1.07%

、揮發(fā)油、脂肪油

、樹脂

、鞣質(zhì)、糖

、淀粉

、粘液質(zhì)、蛋白質(zhì)

、β-谷甾醇和三萜類

。另四川產(chǎn)者含一種酸性物質(zhì),對金黃色葡萄球菌有抑制作用

?div id="jfovm50" class="index-wrap">;êS芪甙、山柰酚3

,7-二葡萄糖甙

,多量沒食子鞣質(zhì)(10%以上)、除蟲菊素0.13%

、13-甲基十四烷酸

、β-谷甾醇、廿五碳烷等

。葉含鞣質(zhì)

。

藥理作用 : 有抗菌作用。

炮制 : 白芍:揀去雜質(zhì),分開大小個

,用水浸泡至八成透,撈出

,曬晾

,潤至內(nèi)外濕度均勻,切片

,干燥

。酒白芍:取白芍片,用黃酒噴淋均勻

,稍潤

,置鍋內(nèi)用文火微炒

,取出,放涼

。(每白芍片100斤

,用黃酒10斤)炒白芍;取白芍片

,置鍋內(nèi)用文火炒至微黃色

,取出,放涼

。焦白芍:取白芍片,置鍋內(nèi)用武火炒至焦黃色

,噴淋清水少許

,取出,晾干

。土炒白芍:取伏龍肝細粉

,置鍋內(nèi)炒熱,加入白芍片

;炒至外面掛有土色

,取出,篩去土

,放涼

。(每白芍片100斤,用伏龍肝細粉20斤)①《雷公炮炙論》:"凡(白芍藥)采得后

,于日中曬干

,以竹刀刮上粗皮并頭土,銼之

,將蜜水拌蒸

,從巳至未,曬干用

。"②《本草蒙筌》:"(白芍藥)酒浸日曝

,勿見火。"

歸經(jīng) : 入肝、脾經(jīng)

。①《品匯精要》:"行手太陰、足太陰經(jīng)

。"②《本草經(jīng)疏》:"手足太陰引經(jīng)藥

,入肝、脾血分

。"

性味 : 苦酸 ,涼

。①《本經(jīng)》:"味苦,平

。"②《吳普本草》:"桐君:甘

,無毒。岐伯:咸

。李氏:小寒

。雷公:酸。"③《別錄》:"酸

,平微寒

,有小毒。"

注意 : 虛寒腹痛泄瀉者慎服 。①《本草經(jīng)集注》:"須(一作’雷’)丸為之使

。惡石斛、芒消

。畏消石

、鱉甲、小薊

。反藜蘆

。"②《本草經(jīng)疏》:"凡中寒腹痛,中寒作泄

,腹中冷痛

,腸胃中覺冷等證忌之。"③《藥品化義》:"疹子忌之

。"④《得配本草》:"脾氣虛寒

,下痢純血禁用。"

功能主治 : 養(yǎng)血柔肝,緩中止痛

,斂陰收汗。治胸腹脅肋疼痛

,瀉痢腹痛

,自汗盜汗,陰虛發(fā)熱

,月經(jīng)不調(diào)

,崩漏,帶下

。①《本經(jīng)》:"主邪氣腹痛

,除血痹,破堅積

,治寒熱疝瘕

,止痛

,利小便,益氣

。"②《別錄》:"通順血脈

,緩中,散惡血

,逐賊血

,去水氣,利膀胱

、大小腸

,消癰腫,(治)時行寒熱

,中惡腹痛

,腰痛。"③《藥性論》:"治肺邪氣

,腹中疞痛,血氣積聚

,通宣臟腑擁氣

,治邪痛敗血,主時疾骨熱

,強五臟

,補腎氣,治心腹堅脹

,婦人血閉不通

,消瘀血,能蝕膿

。"④《唐本草》:"益女子血

。"⑤《日華子本草》:"治風補癆,主女人一切病

,并產(chǎn)前后諸疾

,通月水,退熱除煩

,益氣

,治天行熱疾,瘟瘴驚狂

,婦人血運

,及腸風瀉血,痔瘺發(fā)背

,瘡疥

,頭痛

,明目,目赤

,胬肉

。"⑥《醫(yī)學啟源》:"安脾經(jīng),治腹痛

,收胃氣

,止瀉利,和血

,固腠理

,瀉肝,補脾胃

。"⑦王好古:"理中氣

,治脾虛中滿,心下痞

,脅下痛

,善噫,肺急脹逆喘咳

,太陽鼽衄

,目澀,肝血不足

,陽維病苦寒熱

,帶脈病苦腹痛滿,腰溶溶如坐水中

。"⑧《滇南本草》:"瀉脾熱

,止腹疼,止水瀉

,收肝氣逆疼

,調(diào)養(yǎng)心肝脾經(jīng)血,舒經(jīng)降氣

,止肝氣疼痛

。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯,2~4錢;或入丸、散。

復方 : ①治婦人脅痛:香附子四兩(黃子醋二碗,鹽一兩,煮干為度),肉桂、延胡索(炒)、白芍藥。為細末,每服二錢,沸湯調(diào),無時服。(《朱氏集驗醫(yī)方》芍藥湯)②治下痢便膿血,里急后重,下血調(diào)氣:芍藥一兩,當歸半兩,黃連半兩,檳榔、木香二錢;甘草二錢(炒),大黃三錢,黃芩半兩,官桂二錢半。上細切,每服半兩,水二盞,煎至一盞,食后溫服。(《素問病機保命集》芍藥湯)③治婦人懷妊腹中疞痛:當歸三兩,芍藥一斤

,茯苓四兩

,白術四兩,澤瀉半斤

,芎藭半斤(一作三兩)

。上六味,杵為散

。取方寸匕

,酒和,日三服

。(《金匱要略》當歸芍藥散)④治產(chǎn)后血氣攻心腹痛:芍藥二兩

,桂(去粗皮)、甘草(炙)各一兩

。上三味

,粗搗篩,每服三錢匕

,水一盞

,煎七分

,去滓,溫服

,不拘時候

。(《圣濟總錄》芍藥湯)⑤治痛經(jīng):白芍二兩,干姜八錢

。共為細末

,分成八包,月經(jīng)來時

,每日服一包

,黃酒為引,連服三個星期

。(內(nèi)蒙古《中草藥新醫(yī)療法資料選編》)⑥治婦女赤白下

,年月深久不差者:白芍藥三大兩,干姜半大兩

。細銼

,熬令黃,搗下篩.空肚

,和飲汁服二錢匕

,日再。(《廣利方》)⑦治金創(chuàng)血不止

,痛:白芍藥一兩

,熬令黃,杵令細為散

。酒或米次下二錢

,并得。初三服

,漸加

。(《廣利方》)⑧治腳氣腫痛:白芍藥六兩,甘草一兩

。為末

,白湯點服。(《歲時廣記》)⑨治風毒骨髓疼痛:芍藥二分

,虎骨一兩(炙)

。為末,夾絹袋盛

,酒三升

,漬五日。每服三合,日三服

。(《經(jīng)驗后方》)

摘錄 : 《中藥大辭典》

《中華本草》:白芍

拼音注音 : Bái Sháo

別名 : 白芍藥、金芍藥。

出處 : 白芍是芍藥的一種,芍藥始載于《本經(jīng)》中品。陶弘景始分赤

、白二種,云:"今出白山、蔣山

、茅山最好,白而長大

。余處亦有而多赤,赤者小利。"《開寶本草》載:"此有兩種

,赤者利小便下氣,白者止痛散血,其花亦有紅白二色

。"《本草圖經(jīng)》載:"芍藥二種,一者金芍藥,二者木芍藥。救病用金芍藥,色白多脂肉,木芍藥色紫瘦多脈

。"又載:"今處處有之,淮南者勝

。春生紅芽作叢,莖上三枝五葉,似牡丹而狹長,高一二尺。夏開花

,

來源 : 藥材基源:為芍藥科植物芍藥(栽培品)及毛果芍藥的根