在戰(zhàn)爭環(huán)境里

以上幾種方法被歷代軍事家沿襲使用。唐代李筌

、宋代曾公亮、明代茅元儀等都曾在他們的軍事或武器著作中記述了類似的方法。曾公亮還將《墨子》記述的蒙有皮革的甕稱為“聽甕”,而將甕口不蒙皮革、直接覆于地道諦聽的方法稱為“地聽”。明代抗倭名將戚繼光(公元1528—1587年)曾以大甕覆人,聽敵鑿地道之聲。甚至在本世紀的一些現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,不少國家和民族還繼續(xù)采用這些古老而科學(xué)的共鳴器。唐代李筌

、宋代曾公亮都曾描述另一種更為簡便實用的共鳴器:軍隊中有一種以皮革制成的名為“空胡鹿”的隨軍枕,讓聰耳戰(zhàn)士在行軍之夜使用,“凡人馬行在三十里外,東西南北皆響聞。”(《神機制敵太白陰經(jīng)》卷五)宋代沈括在其著《夢溪筆談》中記述道:以牛革制成的箭袋,用作臥枕,“附地枕之,數(shù)里內(nèi)有人馬聲,則皆聞之”。至遲從宋代起,人們還發(fā)現(xiàn),去節(jié)長竹,直埋于地,耳聽竹筒口,有嗡嗡若鼓聲。明代戚繼光也曾用此方法,謹防倭寇偷襲。偉大的科學(xué)家沈括還對以上甕、枕等的功用作出了物理解釋。他說:“取其中虛”

共鳴器是將聲音放大

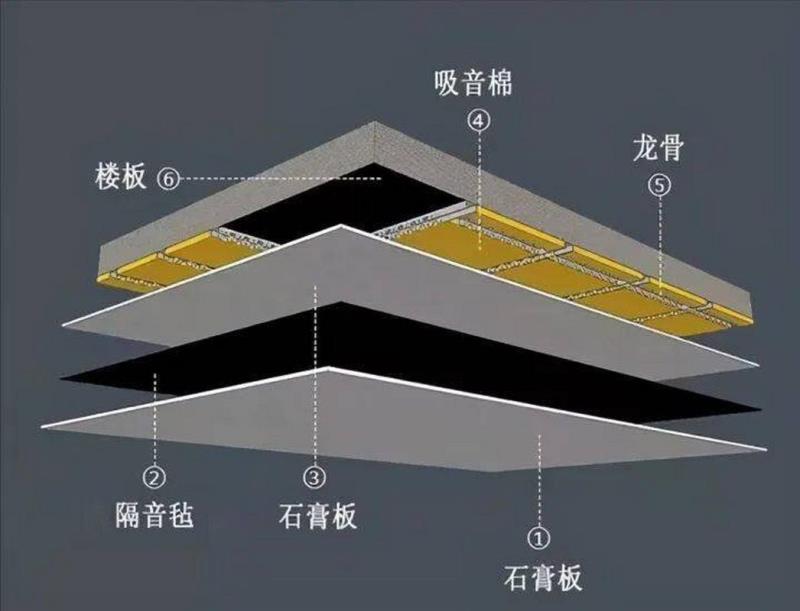

,以便聽到遠處的聲音。古代中國人還發(fā)明了隔聲的方法。隔聲是將聲音約束在一定范圍內(nèi),而不讓它傳播出去。明代方以智說:私鑄錢者,藏匿于地下室之中,以空甕累墻,使甕口向著室內(nèi)。這樣,過路人就聽不見他們的鋸銼之聲?div id="d48novz" class="flower left">本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160329.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享

他沒參加過紅軍<div id=)

庭表示后悔.png)

,歷史留下了誰的記憶.png) ,歷史留下了誰的記憶" onerror="nofind(this)" >

,歷史留下了誰的記憶" onerror="nofind(this)" >

初為啥寧死不應(yīng),原來朱元璋早有警告.png) ,原來朱元璋早有警告" onerror="nofind(this)" >

,原來朱元璋早有警告" onerror="nofind(this)" >