我國宋代著名學(xué)者鄭樵曾說:“水者,地之脈絡(luò)也

《行水金鑒》由傅澤洪主編、鄭元慶編輯

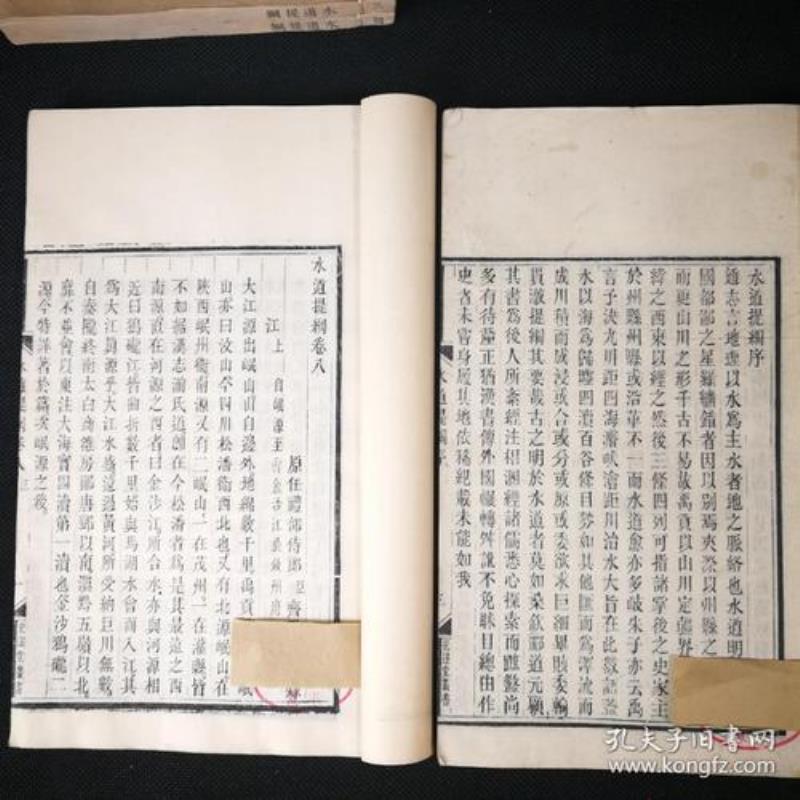

《水道提綱》是清代中期齊召南(公元1703—1768年)撰著的一部仿照《水經(jīng)注》體例的全國水道著作

,全書28卷,包括自序、目次和正文三部分。他雖然是仿《水經(jīng)注》體例,但在一些具體編目,特別是內(nèi)容上卻突破了《水經(jīng)注》的范圍。如相比于《水經(jīng)注》,擴(kuò)大了長江水系的記述,增加了新疆、西藏地區(qū)的水道等;再如,齊召南還最早將經(jīng)緯度應(yīng)用到水道著作中,在他記述的主要河道中

《西域水道記》是徐松(公元1781—1848年)編撰的一部典型的區(qū)域水道著作

,是我國關(guān)于新疆地區(qū)水道情況進(jìn)行最全面、最深入記錄的第一部著作?div id="d48novz" class="flower left">卷一羅布淖爾(羅布泊)所受水上

卷二羅布淖爾所受水下

卷三哈喇淖爾(哈拉湖)所受水

巴爾庫勒淖爾(巴里坤湖)所受水額彬格遜淖爾(瑪納斯湖)所受水哈喇塔拉額西柯淖爾(艾比湖)所受水

卷四巴勒喀什淖爾(巴爾喀什湖)所受水

卷五賽喇木淖爾(賽里木湖)所受水

特穆爾圖淖爾(伊塞克湖)所受水阿拉克圖勒淖爾(阿拉湖)所受水葛勒札爾巴什淖爾(布倫托海)所受水

宰桑淖爾(齋桑泊)所受水

從《西域水道記》所列湖泊水系,不難看出

,它記述了當(dāng)時西自巴爾喀什湖,東自巴里坤湖流域,南界昆侖山,北達(dá)今哈薩克斯坦境內(nèi)齋桑泊流域這一廣大范圍的河流情況。而且它是在吸收了清代長期考察資料的基礎(chǔ)上,選集大量材料編寫而成,所以,記述內(nèi)容一般都比較準(zhǔn)確,比較客觀、全面、正確地反映了該地區(qū)的河流水系及其地理本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160384.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

上一篇:

中國古代地理學(xué)傳統(tǒng)的形成與發(fā)展

下一篇:

沈括的地理思想

他沒參加過紅軍<div id=)

庭表示后悔.png)

:知青下鄉(xiāng),歷史留下了誰的記憶.png) ,歷史留下了誰的記憶" onerror="nofind(this)" >

,歷史留下了誰的記憶" onerror="nofind(this)" >

初為啥寧死不應(yīng)<div id=)

槲褐屹t不把手伸向此種人.png) ,明王朝就垮了 因?yàn)槲褐屹t不把手伸向此種人" onerror="nofind(this)" >

,明王朝就垮了 因?yàn)槲褐屹t不把手伸向此種人" onerror="nofind(this)" >

是關(guān)鍵.png)

霸道帝少惹不得|

久草在线福利资源|

強姦犯された人妻たち日本|

婷婷电影网|

蜜臀AV无码久久久久久久|

中文字幕精品无码亚洲字幕夜色

|

你懂的 网址|

巨乳中文无码亚洲|

和几个人发生过关系才会得hpv|

俺去也伦理资源站|

日本三级2018免费视频|

差差不多视频30分钟轮滑|

李丽珍全部电影 伦理|

99re8久久热在线视频|

男生将78申请女生的定眼|

EEUSS影院最新直达入口|

一个人在线观看免费看的视频|

在线观看高清|

游戏女角色去掉小内|

FREE嫩白18SEX性HD处|

午夜电影院理伦片8888|

亚洲综合色婷婷七月丁香|

无人区手机在线观看免费|

妈妈的朋友在完整6视频带翻译

|

少妇做爰免费理伦电影|

2012国语高清完整版在线播放|

24小时在线播放视频|

美女光溜溜图片视频素材|

女孩迈开腿让男孩给她打扑克|

亭亭玉立国色天香综合症怎么得的|

仓井老师|

啊快捣烂了啦H男男|

国内老熟妇对白HDXXXX|

《甜性涩爱》韩国三级|

亚洲 欧美 国产 日韩 制服|

亚洲中久无码永久在线|

5566电影|

久久亚洲国产中文字幕|

gai免费观看网站|

青草草在线热视频精品|

日本成本人片免费|

国语92国语92午夜福利2000

|

国产精品|

五月婷婷欧美综合|

日本vodafonewifi18mmpcc|

里番3d库番库全彩本子|

天天啪影院1996022.com|

暴躁少女csgo高清观看|

XXOO麻豆国产在线九九爱|

免费观看高清大片|

歪歪漫画免费漫画入口页面弹幕|

欧洲最强rapper免费高清|

老公C你的时候怎么夸他|

啊轻点内射在线视频|

日本顶级裸体艺术写真|

成人午夜免费无码区老司机视频|

高清亚洲日韩欧洲不卡在线|

最近2019年免费中文字幕电影|

日本一本高清在线观看免费|

免费html成品代码网站|

大地资源二中文在线播放第一集|

狠狠日很很视频在线观看|

两个人免费完整版在线观看视频|

欧美理仑片色情斯巴达克斯副本|

天天色影视综合网|

天堂いっしょにしよ在线中文|

欧美mom在线播放|

激情内射综合无码AV|

男人到a天堂手机线版|

妈妈的朋友4在观有限中字|

大地资源在线视频资源|

蜜桃麻豆WWW久久国产SEX|

最近电影在线观看免费完整版高清|

青苹果YY9060理论片|

人兽交欧美免费|

西西人体44www高清大胆|

一个人免费完整观看日本www|

翁公的粗大挺进我的密道|

韩国精品一区二区在线观看|

狼群视频在线观看|

美女毛片内射视频免费|

成人在色线视频在线观看免费|

野花香电视剧全集免费观看|

欧美视频在线电影|

亚洲男人在线天堂2019|

大地资源高清在线观看|

含羞草研究所在线视频|

成熟女人色惰片|

我想看b站直播|

亚洲精品成人无码区一在线观看|

混乱小镇售票员用b检票怎么判断|

亚洲中文字幕无码久久2020|

一夲道人妻熟女AV网站|

亚洲影音先锋男人资源

|

久久爽人人爽AV苍井空|

亚洲 欧美 人兽交在线|

草民电影网午夜无码精华|

麻豆丰满熟女XXXXX|

老师你的好软水好多的图片|

婬乱少妇4在线观看|

臭小子姨妈腰快断了第12集|

学渣含着学霸的写作业双男主车文|

最近中文字幕高清中文字幕7|

五月天在线视频国产在线|

忘忧草社区在线看日本动漫

|

最近中文字幕高清中文字幕视频网|

啦啦啦中文在线观看电视剧免费版|

一个人看的视频免费高清|

久久视热频在线|

国产性色强伦免费视频|

蜜桃久久久亚洲精品成人|

裸体美女XXOO做爰|

国产在线码观看清码视频|

久久播电影网|

亚洲综合另类小说色区大陆|

可以试看5分钟的av大片|

黄网站男人免费大全|

就爱干草婷婷久久影院|

国产精品视频露脸|

国产精品一区二区手机在线观看|

大象视频在线免费观看|

亚洲色欲国产AV精品综合|

大雷打狙免费观看高清版在线观看

|

久久re这里视频只有精品首页|

欧洲兽交另类AVXXX|

樱花官方正版官网入口2023|

将军野外玩弄公主H文|

9277免费高清在线观看 1080P

|

vodafonewifi巨大黑|

忘忧草影院在线观看免费观看|

免费观看在线视频高清|

帅哥摸舔美女全身视频|

欧美伦理毛片在线看|

狼群网视频在线观看|

欧美老妇乱码伦视频上班了|

国产偷v国产偷v|

小妇人在线观看|

成品短视频crm入口在哪里打开|

琪琪在线看2019理论片|

九色PORNY真实丨首页|

51本色|

父之过家庭大杂乱经典说说大全

|

人妻夜夜爽天天爽三区丁香花|

俄罗斯美女激情WWW|

HD老熟女BBN老淑女|

色拍拍欧美视频在线看|

色五月百度影音|

国产精品无码久久久最线观看|

婷婷五月丁得网|

色欲久久久久久综合网精品|

国内精品久久人妻无码HD浪潮|

变男变女变变变|

拔萝卜高清在线视频观看|

暖暖 免费 中文 在线 日本下载|

WWW.1688.MY进入|

妈妈的朋友7中文字幕在线高清

|

17·c18起草视频|

巜人妻私密按摩师3|

喷泉视频集锦高清视频|

我的姐姐中语在线观看|

韩国电影小姐大尺度拍摄|

男男巨黄肉车文play文|

在哪里看片的资源|

免费看在线高清视频|

大色窝 夜夜撸|

国产AV综合AV精品

|

真人作爱免费视频在线观看|

狠狠日henhencao

|

秘密教学第80与恩爱去旅行|

97在线国内自拍视频|

无码人妻丰满熟妇啪啪久久|

A片性猛交ⅩXXX乱大交|

caopoin 超碰在线视频|

索多玛120天剧情|

XXXtentacion的前女友|

免费无码婬片A片AAA毛片红楼|

最好看的最新高清中文视频

|

淫辱体验馆(重口、SM)全文|

呻吟国产AV久久一区二区|

麻花传md0174沈娜娜|

日本VA欧美VA欧美VA精品|

国产女做A爱全免费视频|

中国一 片免费观看|

国产高潮又爽又刺激的视频|

乖~腿打开一点我轻一点动图|

2O20伦韩国理论片在线观看|

妈妈的朋友在看看线|

水多多导航凹凸福利在线|

娇妻色情按摩H|

成人无码精品1区2区3区免费看|

双人床上打扑克的全过程|

欧美人体艺术摄影|

雷电将军狂飙乳液图|

一线在线观看免费完整版电影|

五月丁香六月缴情综合在线|

国产粉嫩高中生第一次不戴套|

亲爱的老师5在线观看中文|

西西人体大胆牲交|

丰满少妇无套内射一区|

欧美成人AV高潮出白浆|

JIZJIZ厕所|

丰满的已婚女人hd中字|

天天欲色在线|

久久久免费热线精品频|

欧洲人妻丰满AV无码久久|

嗯啊H客厅Hh青梅h涨奶|

韩国老师课堂播放露骨电影|

国产成人精品午夜福利在线播放|

无人区免费观看完整电影

|

性盈盈网站久久久久忘忧草|

韩国午夜理伦三级理论三级|

日本一卡三卡四卡无卡在线观看|

((丰满女人))伦理HD|

电影网站高清在线观看免费

|

苍井优在观线全集|

无人视频在线观看视频高清视频|

怡红院在线看一区二区|

色中色最新地址|

爱豆传媒新剧国产在线观看|

中国精品v8vpswindows|

恶人想要抢救一下免费漫画|

國産麻豆AVMDMD0179|

午夜dj视频观看在线www|

bt天堂最新版地址|

3d玉蒲团女主角|

欧美 亚洲 制服 三级|

EEUSS影院在线播放影院|

丁香婷婷亚洲开心五月|

澳门永久av免费网站|

妈妈的朋友3线在完整有限公司中字|

野花视频在线观看播放在线观看6

宝宝好久没C你了视频免费的

|

女人与男按摩师伦理|

久章草在线视频播放|

国产精品视频露脸|

三大队电影在线看免费高清国语|

av色天堂2018在线观看|

夜色撩人在线视频|

无翼乌口工全彩无遮挡|

老阿姨高清在线观看|

爽到无码高潮喷水AV无码网站|

www.77888.gov.cn|

国产未成女YOUNV仙踪林|

女邻居夹的太紧太爽了A片|

国产AV在线传媒麻豆|

小学六年级男孩和女孩差差差|

久久久人人爽爆乳a片|

CHRISTMAS农村夫妻HO|

2019年秋霞鲁丝片瓜皮|

漂亮的保姆6在线观看中文|

极品美女自卫慰流水网站免费|

国产麻婆豆腐传媒视频在线播放|

家里没人叫大点声干湿你小说|

欧美放荡老妇ZZZZB|

九九热线精品视频26|

大片免费观看|

成都4片p高清完整版hd|

亚洲人成在线网站播放|

男生和女生在一起嗟嗟电视剧|

在线亚洲视频无码天堂|

邪恶少女漫画之恋母性|

福利在线观看1000集|

caoporen免费精品视频|

将夜琪琪电影网|

浪潮AV久久久久精品国产|

澳门一本道高清在线app|

思思热99re热在线视频|

最近更新2019中文字幕电影

|

刺破了丫头最后一层障碍视频|

エロンピースエロい在线|

4399手机看片免费观看|

a片免费观看|

99九九精品无码AV在线|

给我看免费播放的高清视频|

忘忧草视频资源在线播放|

亚洲精品无码国产爽快A片|

gogogo高清在线播放韩国|

宝贝撞你舒服吗粗不粗H|

伊人久久综在合线亚洲|

女人輪姦在线观看|

苍井空图片|

欧美成人无码大尺度电影苦月亮|

免费吃瓜爆料曝光独家揭秘

|

黄瓜上套上小雨伞电视剧|

最近中文字幕mv免费高清|

新婚人妻被公侵犯中文字幕|

久久成人影院|

暖暖 在线 日本 免费 高清|

和搜子同居的日子av片|

色婷婷色综合缴情网站|

国产精品视频|

超碰在线观看免费公开在线视频|

成人无码亚洲精品午夜精品|

晚上睡不着应该看点啥呢|

Xbox在线观看高清视频教程|

绿巨人视频免费观看在线播放

|

特黄特色三级在线看|

亚洲中文字幕BUSSING|

6间房|

九一传媒制片厂传媒免费|

亚洲 天堂 国产在线播放|

理论电影在线观看|

在线观看片免费人成视频|

少妇乱子伦精品无码|

变态捡到女婴H养成调教|

24小时在线播放视频高清|

思思99热re久久最新地址获取

|

两个人的在线观看免费完整版

|

日本爱做网|

狗配人的大片|

最新老头恋老OLDMAN|

后妈的桃花源已经湍灭了歌词|

国产XXX69麻豆|

久草在线福利资源|

久久电影网午夜鲁丝片|

最近日本电影高清免费观看|

中文字幕完整高清版电影|

两个人日本免费完整版图片|

巜年轻的公和我做愛观看陷阱|

中文字幕午夜福利片|

八区精品色欲人妻综合网

|

同妻俱乐部|

真人母乳喂养孩子视频大全|

苍井空主演的电影|

一本到在线视频观看

|

videosdesexo69老太太|

丁香花在线电影电视剧|

久久热国产在线视频|

极品美女的粉嫩泬10P图片|

大决战在线观看|

痉挛高潮喷水av无码免费|

中文字幕亚洲综合久久|

玉蒲团之玉女心经 高清 在线

|

国产av无码专区国产乱码|

欧美深喉囗交吞精XXOO|

无人精华区二区区别|

国产乱子伦精品无码码专区

|

JAPANESE精品少妇HD|

金瓶玉梅2爱的性奴潘金莲|

影音先锋资源网站|

奇米影视7777狠狠狠狠影视|

久草人人看|

天天爱去电影网|

狼群高清在线视频免费观看|

天堂8中文在线最新版官网|

给我免费播放片高清在线观看视频|

三年片免费观看大全第四集古代|

欧美成视频在线播放免费|

嘟嘟嘟WWW日本视频在线|

17.c.28cm|

色天天综合色天天久久婷婷|

日本一道高清视频二区|

色内射无码AV|

精品人妻无码一区二区三区|

奇米影视777四色狠狠|

爽┈好舒服┈快┈深┈|

欧美成视频在线播放免费|

女性私密OEM|

少妇人妻邻居做爰无码|

成人做爰69片免费看网站|

日本无码|

隔壁邻居波多野结衣在线播放|

把跳d放在里面跑步不能掉作文|

欧美经典片免费观看大全|

日本人胶配方的视频|

桃花视频在线观看免费完整版|

人兽交beastiega sbt|

最近最新中文字幕大全高清|

色天天综合色天天久久婷婷

|

japanesemature乱熟|

肥老熟妇伦子伦456视频|

欧美+日本+国产|

色老头在线新影院首页|

无人区在线观看免费高清视频|

色情www欧美影院|

野花社区视频|

韩国尤物尺度太大真敢拍|

麻豆MD传媒在线观看|

精品乱人伦一区二区三区|

一区二区视频|

最新一卡二卡三卡四卡免费看

|

国产亚洲美女在线视频视频|

成人网站免费看黄a站视频|

忘忧草视频网在线观看|

女生往下边塞冰棒是一种什么体验|

妈妈的朋友3线在完整有限公司中字

|

九九九免费观看视频|

2018破女视频免费观看|

女人荫蒂被添全过程A1片|

亚洲天堂无码色|

午夜福利社4000集92|

亚洲人WWW555con|

可以直接免费观看的av|

欧美露器官做爰大尺电影三个少年|

我的私人按摩师电影韩版|

韩国电影娼在线观看|

午夜无码伦费影视在线观看

|

婷婷丁香五月|

国产精品嫩草影院永久在线|

无人区在线影院免费高清|

97国产理论影院|

亚洲熟女AV中文字幕男人总站|

天堂中文在线|

处破女处破全过|

下女在线观看|

讨厌也要再来一次|

色情www欧美影院|

乱理片妈妈的朋友在线播放

|

成熟女人毛片WWW免费版|

99热这里只有精品|

国色天香 社区|

小月子老公用嘴舔了会得白血病吗|

WWW.1688.MY进入|

2019在线情侣自拍视频|

狼群影院在线播放视频|

99久久国产综合精品麻豆导演|

双男主gai免费观看网站外网|

囯产免费一区二区三区|

韩国三级HD激情在线观看|

日本高清视频免费v|

2018年国产在线视频观看|

俺也来俺也去俺也射|

十分钟免费观看视频高清|

99久久国产综合精品麻豆导演|

思思99热re久久最新地址获取

|

国产xboxones|

伊人香蕉综在合线|

漂亮的保姆高清 韩国|

猫咪亚洲精品无码MV在线观看|

中文字幕绝色少妇性|

中文字幕视频亚韩|

corp超碰视频在线观看|

51国产偷自视频区视频蜜臀AV|

我们的免费视频在线观看|

国产国拍亚洲精品|

午夜理论影院第九电影院|

日本番里污本子全肉无码哪里能看|

日本人妻偷伦中文无码|

无人视频在线观看免费播放影院|

野花香电视剧全集免费观看|

r级无码视频在线观看|

坛蜜av作品|

单身男女观看免费全集|

腰塌下屁股撅起来打肿|

又粗又大进女下身视频|

啦啦啦在线观看中文hd高清|

国产天天拍拍天天谢|

av免费|

无人区在线高清完整免费版|

成人国产亚洲精品A区天堂蜜臀

|

金瓶梅免费完整视频播放|

野花视频播放免费观看最新6

|

善良的妈妈的朋友7有限中字|

亚洲 日韩 国产 有码|

一个人看的视频在线中文|

打开免费观看视频在线观看|

特级做A爰片毛片免费69|

av天堂2017|

国产久久精品热99看|

看到老妈洗澡忍不住怎么办

|

视频在线观看|

小草高清在线观看视频|

欧美性生交XXXXXOO电影|

天下第一社区免费观看|

成色好y31和y31的区别|

无码欧精品亚洲日韩一区|

午夜影视免费体验区入口|

国产综合日产|

国色天香手机在线看|

99九九精品无码AV在线|

漂亮的保姆韩国中文电视剧在线观看

|

后妈的桃花源已经湍灭了歌词|

蜜桃成熟时2|

狼人色国产在线视频|

免费国产亚洲视频在线播放|

色情成人韩国日本在线电影观看|

狠狠躁日日躁夜夜躁A片免费|

野花社区在线观看高清|

国产人妻蜜桃色精品电影|

欧美极品日韩无中文字幕码|

新婚人妻被公侵犯中文字幕|

2008版金梅瓶高清免费dvd|

A一片成人AV在线观看|

欧美男同志网址|

9.1快看|

爱看福利午夜电影网|

国产久久爱福利在线|

小草青青免费观看完整版|

一区二区三区高清AV专区|

天天射天天撸在线影院|

おっさんとたし在线天堂|

极品教师在线观看免费完整版|

尤物久久99国产综合精品|

蜜桃AV人妻国产精品李丽|

欧美激情一区二区三区成人|

鲜肉老师7集在线观看免费

|

好妈妈6在线观看完整视频|

17岁在线观看免费高清完整版|

67194网站在线观看

|

成 人影片 免费观看中文字幕|

亚洲 自拍 精品 在线 主播|

妈妈的朋友完迅雷|

一边摸一边叫床一边爽|

高清电影下载网站 免费|

国产 日韩 欧美 综合 激情|

超碰av视频在线观看|

小小小蜜桃1免费观看电视剧高清|

BODY HEAT2010欧美影音|

伦子系列午睡沙发|

年轻漂亮的女邻居hd|

漂亮的保姆韩剧在线看中文|

国产50岁露脸老熟女正在播放|

公的下面好大弄得我好爽

|

成人性生交大片在线观看|

色姐妹在线AV|

99久久无码一区人妻A黑国产馆|

色爽高清大片免费观看|

WWW.美女激情电影.Com|

国色天香电影在线观看免费|

婷婷色香五月综合缴缴情香蕉|

bt天堂最新版地址|

晚上你怎么弄都可以视频|

永久免费的网站在线观看|

冲田杏梨爆乳女教师mp4|

最新欧美伦禁片在线播放|

婷婷五月网|

宅男午夜福利美女来袭|

黑料不打烊tttzzz入口2022|

中文字幕无码亚洲精品中幕成|

色婷婷亚洲五月|

后妈的桃花源已经湍灭了歌词|

无码骚夜夜精品|

高清在线观看|

余男战狼胸罩穿帮|

国产在线视频不卡一|

2017最新在线国产自拍|

青青河边草免费观看免费

|

器材室轮-J-(1):蒙着眼在随时可能有

|

玉蒲团3d|

精品国产自在现线拍400部|

一本书道在线DVD播放|

日本一本午夜在线播放|

最近日本动漫hd免费观看|

中文字幕无线观看|

欧美电影巜交换做爰芳芳|

bt天堂网新版资源在线|

电影金瓶梅|

美胸呼之欲出图片|

大地资源中文版在线播放|

日本高清视频色视频免费|

新超碰97在线观看|

仙人掌视频嘿呦嘿呦IOS|

国产人妻人伦又粗又大爽电影|

七十路熟女|

自拍 校园 亚洲 欧美 另类|

最新免费观看的电影|

樱花草影视在线视频|

久久日日摸夜夜摸夜夜爽|

午夜阳光高清在线观看|

开心撸撸|

欧美RAPPER潮水大全|

红杏视频在线观看入口首页|

免费三级现频在线观看视频|

日本在线视频网站|

学生精品国产在线视频|

国产成人精品电影在线观看|

《漂亮的邻居》2|

在线天堂新版最新版在线8|

成人亚洲一区二区色情无码潘金莲|

欧美丰满多毛少妇XXXXX性|

11EYES罪与罚与赎的少女

|

蜜桃AV人妻国产精品李丽|

久久99久久99小草精品免视看|

国产在线观看免费视频在线|

新妻こよみのあらすじ歌词|

国产 制服 教师 在线观看|

一激动下面就流透明液体怎么办

|

人妻免费夜夜揉揉日日人人|

2018年国产在线视频观看|

国产女人高潮叫床视频大片|

少妇的丰满3中文字幕|

含紧一点H楼梯边做边走男男|

免费 在线视频|

国色天香日本人妻无码网站|

国产毛片农村妇女系列bd版|

留守妇女如狼似虎的预兆|

泷泽萝拉av电影|

天天夜日日在线观看|

哎呦视频在线资源观看|

日本少妇与大狼拘作爱视频|

一二三四在线观看免费中文版|

李小璐不雅视频下载|

亚洲电影在线观看|

久久青青无码亚洲A片|

欧美数码高清视频|

亚洲精品一卡2卡3卡四卡乱码|

欧美亚洲一区二区三区|

精品国产一区二区三区久久久蜜桃|

男生将78申请女生的定眼|

国产日韩AV免费无码一区二区|

一本道综合久久免费|

电影免费观看高清完整版在线观看|

天天躁夜夜躁很很躁|

美女来了在线观看完整版中文|

免费收看人成电影|

《朋友的妈妈》2中字头歌词|

一本色道在线久88在线观看片

|

亚洲欧美日韩_欧洲日韩|

嘟嘟嘟WWW日本视频在线|

麻豆精产三产最简单处理方法|

97无码精品人妻一区二区|

色欲浪潮性色AV无码视频|

日韩新片www44 www|

搡的我好爽视频在线观看免费|

光棍天堂免费观看在线社区视频|

大地资源高清二在线观看|

暖暖视频在线观看免费完整版视频|

成人免费无码大片a毛片|

97精品少妇偷拍AV|

成人DVD碟片|

龚玥菲版新金梅完整在线观看|

乌克兰vodafonewifi巨大app

|

捷克街头100集完整网站|

国产毛片农村妇女系列bd版|

西方37大但免费|

善良丰满的继牳4|

老公每天晚上吃小花园好吗

|

青青河边草免费观看电视剧5

|

好男人在线资源免费观看视频

|

无限国产无限资源在线观看|

中文字幕无码视频手机免费看|

琪琪午夜成人理论福利片|

疯狂72小时高清|

亚洲色欲色欲WWW成人网麻豆|

欧美高清va在线视频|

1996杨思敏1一5集国语版在线观看|

wordpress成品网站免费|

人妻控|

免费理论2019新片|

巜让上司满足的人妻|

饥荒老太太好玩吗视频|

青柠视频在线观看大全免费|

免费观看已满18岁的电视剧动漫|

在线视看高清视频手机|

国内视频在线观看视频|

狼群高清在线视频免费观看|

手机看片国产日韩欧美|

野花韩国视频在线观看免费播放|

最近最新中文字幕大全高清版|

把女朋友水弄出来视频|

28岁未成年在线播放电影|

青青青亚洲视频在线观看

|

艳星JULIAANN黑人开战|

欧美残疾人XXXXBBBB视频|

精品香蕉一区二区三区|

午夜福利在线80集|

漂亮的保姆6高清免费观看|

嫖妓丰满肥熟妇在线精品|

爱如潮水高清韩国视频日本|

秋霞网韩国理伦片免费看|

337P粉嫩日本欧洲亚洲大胆艺术

|

17C丨国产丨精品入口

|

欧美大片在线视频|

青娱乐视频分类精品免费|

超碰免费视频部落格|

BAOYU131永久免费视频|

国家高清视频在线观看|

国产精品久久久久精品A片软件|

哪里可以免费看无中文字幕电影|

隔壁的邻居免费观看中文|

一二三四免费观看在线中文版|

茄子香蕉榴莲草莓丝瓜绿巨人|

美女与野兽真人版高清免费观看|

免费看日韩A片无码视频软件|

五十路亲子中出在线观看|

《漂亮的女邻居》韩剧完整版

|

白桃少女在线观看免费播放电视剧|

美女视频免费高清视频|

无码无遮大尺度床戏视频网站|

苍老师|

伊人色啪啪天天综合婷婷|

少妇性活BBBBBBBBB四川|

真空秀八字奶|

空姐的故事|

女儿13岁爸爸来尝鲜食品的祝福语

|

日本一大免费高清|

最好免费观看高清视频|

全免费观看三级|

中文综合在线观|

插花弄玉by金银花露笔趣阁免费阅读|

无码精品少妇在线人妻AV|

成 人影片 免费观看网站|

坐公交车最后一排让别人弄|

大胆国模裸体艺术2020|

国产激情一二三四片|

天天爱去电影网|

国产精品偷伦视频免费观看了|

男人边吻奶边挵进去AV片无码免|

少妇的丰满3中文字幕|

日本私人电影院免费观看|

妈妈的朋友3在线线观中文免费观|

99久久婷婷五月综合色D啪|

姐妹5免费观看完整版国语版|

宅男午夜成年影视在线观看|

456亚洲人成影院|

yellow片大全在线观看|

一个人hd高清在线观看日本|

塞冰葡萄不准掉出来有哪些|

国产日韩欧美不卡在线二区|

暖暖在线观看视频 中文|

一本道高清色无码|

在线观看播放|

天天夜夜i日日高清在线|

免费观看丰满少妇做受|

十分钟日本在线观看视频|

麻花天美星空传媒MV的特色服务|

免费看少妇高潮成人片|

免费看高清大片的app在线看|

蜜臀AV人妻国产精品AI换脸|

日本顶级裸体艺术写真|

第一次爱的人视频播放|

欧美gv资源下载|

蜜臀AV人妻国产精品大岛优香|

人妻少妇久久中文字幕一区二区|

国产精品午夜爆乳视频免费看|

伊人综合网|

忘忧草最新中文字幕大全|

国色天香日本人妻无码网站|

久久99re10热在线播放|

一本无码字幕高清在线|

色戒高清版在线观看|

任你干在线精品视频总有你喜|

五月婷婷久久|

在破房子里和狗做|

四虎国产精品永久在线地址|

国内精品玖玖玖玖电影院|

丁香婷婷亚洲A片|

青春娱乐国产精品2|

狂野少女电影在线观看国语版|

free性m.freesex.info|

麻豆短视频传媒网站|

国产免费无码一区二区av视频|

少女のトゲ动漫在线观看|

夫妻之间观看的视频在线播放|

雷安车乳液画面有喝奶的图片|

yellow在线视频高清免费观看|

美女被捅个不停|

含羞草传媒免费观看|

丰满熟妇乱又伦视频|

在线天堂新版最新版在线8|

30种BB形态|

漂亮的小峓子3韩国三级|

不安分的手在身上游荡

|

成人性生交大片免费看中国|

色情男女免费高清电影|

xXx69日本|

无人区视频免费观看|

jazzhiphop女rapper妈妈|

老头恋老oldman东北老头|

文字幕一日本区二区在线|

国产午夜精品美女视频露脸|

哒哒哒影院在线观看|

年轻的母亲在线观看中字翻译

|

秋霞在线观看视频|

色情免费仑理片|

丁香花视频在线观看|

青娱乐极品视觉盛宴av|

yellow动漫高清在线观看免费|

夜夜撸日日撸在线影院|

久久综合九色综合97|

和搜子居同的日子中文

|

67194网站在线观看|

男得有爱在线观看|

天天综合网|

朋友的未婚妻|

十八岁高清版免费观看电视剧|

野一外一性一交一乱的意思|

乳奴隷乳フ辱在线观看|

2012年中文字幕在线电影|

剧烈摇床运动视频打扑克

|

漂亮的保姆5韩国电影观看|

樱花草在线观看播放|

GOGO人体无码一区二区|

qd11.878skins|

老司机在线福利亚洲|

妈妈的朋友6在完整有限中字_

|

日韩 自拍 亚洲 无码|

国产 中文 亚洲 熟女 日韩|

漂亮的巨乳媳妇|

哎呦视频在线资源观看|

就草成人网|

水蜜桃视频在线观看高清免费资源

|

天黑黑影院在线观看免费中文|

国产白嫩无套视频在线播放蜜桃|

最近免费中文字幕高清片|

欧美亚洲免费高清视频在线|

金瓶玉梅2爱的性奴潘金莲|

老肥熟chinese videos|

天堂资源在线中文在线|

波多野结衣全集|

中文无码在线观|

禁止的爱善良的中文字|

中文字幕人妻无码系列第三区|

欧美性别类ex18|

就草成人网|

青青青国产依人在线视频|

WWW国产无套内射久久|

国产精品国产对白熟妇|

我的好妈妈7在线观看hd中字

|

四虎国产精品永久免费入口|

婷婷五月久久综合丁香|

极品HD无码国模国产在线观看|

中文字幕av久久爽Av蜜月|

67194线在线精品观看|

五月丁香AV在線視頻|

神马午夜d888达达兔|

不扣钮的女孩电影|

69影院|

日本野外强奷在线播放VA|

妈妈的朋友7线在完整有限公司中字|

欧美电影在线观看|

日本人妻片无码中文字幕第一|

国产精品99久久久久久人四虎|

久热爱精品视频在线|

精华区二区区别88888|

国精一二二产品无人区免费应用|

激情偷乱人成视频在线观看|

亚洲免费国产在线日韩

|

yy6080午夜理论影院|

年轻的阿姨5中字电影|

妈妈的朋友6在完整有限中字第九

无人区免费国语版在线观看

|

成人WWW污污污网站免费大全|

大片电影在线观看|

鉴黄师app安装|

久久爱在线观看39|

秋霞伦理电院网伦霞|

久久电影网午夜鲁丝片|

精品人妻无码一区二区三区伊人直播

|

最好看的中文字幕国语2019|

最新2018天堂视频|

亚洲乱码精品久久久久久..|

手机在线看片欧美亚洲|

三上悠亚在线中文字幕|

放荡的护士bd在线观看|

亚洲免费va在线观看|

uu幼儿儿童网站|

caoporn超碰在线视频|

色欲av人妻精品一区二区三区|

亚洲中文字幕BUSSING|

12 16videos日本|

男男车车好快的车车cp|

各种盗撮合集VOYEUR|

开心久久婷婷综合中文字幕|

三年片在线观看免费完整版电影|

爱情男女免费观看全集在线|

国内精品原创网站|

av女星排名|

一本久道综合在线无码|

超碰最新上线视频免费|

AVTT天堂网2014东京热|

龚玥菲被躁120分钟视频|

杨幂又露巨乳|

亚洲国产精品无码久久久五月天|

青青河边草免费高清版|

在线电影免费高清观看大全|

一对一色视频聊天a|

五月丁香欧洲在线视频|

樱花草影视在线视频|

蜜桃麻豆WWW久久国产SEX|

草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵ios|

最近中文字幕2018最新电影|

狠狠五月色婷婷蜜桃777|

无人区在线影院播放|

欧美成人色情电影网址|

国产精品视频在线自在线|

5566影音先锋看片色|

欧美经典片免费观看大全|

在线电影免费高清观看大全|

国产精品a免费一区久久网址|

yy4480青苹果乐园免费播放电视剧|

欧美大片免费流量|

妈妈的朋友6高请视频|

香港三级午夜理伦三级三|

ptu机动部队人性|

6漫画免费下拉式六漫画|

忘忧草视频免费高清在线观看视频|

国产在线综合色视频|

二个人一起c你的感受|

久久爽人人爽AV苍井空作爱|

要个不停一直插爽死我了视频|

粉嫩极品美女国产在线观看

|

最近国语视频在线观看www|

蜜桃成熟时33d完整版下载|

西西人体44rt高清大胆摄影

|

中文字幕的|

好紧我太爽了视频免费国产|

国产美女视频国产视视频|

国内自拍偷在线三级另类视频

|

玩弄放荡人妇系列AV在线网站|

波多野结衣乱码中文字幕|

班长没带罩子让捏了一节课的|

国内精品福利自拍在线视频|

小草在线观看免费视频|

超碰公开视频在线观看|

日本动漫片爆乳h动漫无遮挡尤物|

番茄TODO在线视频播放|

成为人视频在线观看|

超人在线视频免费观看|

欧美FREE性黑寡妇|

苍 井 空 种子|

韩国理伦电影午夜三级|

性XXX69XXX视频|

年轻的馊子的惩罚hd中字|

japanese强行veseHD|

欧美寡妇性猛交XXX|

麻豆久久久9性大片|

亚洲精品电影院|

又黄又湿又免费的视频|

男生和女生在一起嗟嗟电视剧|

色综亚洲婷婷|

色婷婷亚洲五月|

最近的2019中文字幕免费|

亚洲国产欧美在线观看|

free videos性hd|

国产成人无码亚洲精品水密桃|

在线观看欧美电影ShutIn|

艳娒1一6全集在线观看|

国色天香影院在线视频免费观看

|

国产精品国产AV片国产|

秋霞电影网理论片韩国在线观看

|

我的极品女老师|

当着老公的面我被别人欺负了|

好爽好大好深弄死我视频|

52avav我爱avhoe02|

精品国产自在现线拍400部|

一本大道无码AV天堂欧美|

成色18k1.2209|

成年av动漫在线观看|

亚洲欧洲2017无码中文|

国语92国语92午夜福利2000|

b站在线观看|

无人区免费高清观看|

男女一起努力生产豆浆|

成品人视频永不收费的有哪些|

狗Zoom和人类Zoom哪个好电影|

都市激情校园春色|

欧美亚洲综合另类色妞|

免费午夜成人电影|

小扫货几天没弄了这么多|

草莓香蕉十八岁可以吃吗|

好男人在线观看免费社区影院

|

成本人片在线观看|

好男人在线观看视频高清|

wwwXXX69|

12may14-XXXXXL|

强灌孕大肚灌满白浆直到怀孕|

那一夜我给你开过车|

国偷自产视频一区二区99|

兽性新人类|

国内精品乱码卡一卡2卡三卡新区|

免费观看v片|

双乳被十几个男人吃奶|

国产成人精品无码免费视频|

2023天堂视频精品免费观看|

在线波多野结衣AV影片|

自己撅起来乖乖挨C烂H|

在线爱免费高清完整版|

无码AV毛片色欲欧洲美洲|

成人亚洲精品777777|

国产HDXXX天美传媒女职员|

はおじさ中文在线|

亚洲精品中文字幕无码蜜桃|

caoporn超碰在线|

龚玥菲3d电影线在线观看|

最近最新中文字幕大全高清4

|

色5566最新网站|

欧美丰满多毛少妇XXXXX性|

欧美白人性猛XXX|

秘书边打电话边被躁BD|

学爸电影免费完整版观看高清|

一个人看的视频免费高清在线观看|

英语课代表的奶好软的作文视频|

jagnexsmax在日本|

欧美videqsdesex0|

原神雷电将军双腿漏水视频|

暖暖 日本 高清 在线观看免费|

欧洲vodafonewifi18|

国产精品麻豆欧美日韩ww|

波多野结衣百度影音|

亚洲VA久久久噜噜噜熟女8|

九九热线有精品视频6|

三年片在线视频中国|

永久免费观看播放器的软件|

扌喿辶畐的游戏|

在线精品自偷自拍|

五五影院被窝里电影|

国产伦精品一区二区三区|

无人视频在线观看完整版高清中文|

未成年视频高清在线观看|

无限资源2019第1页|

中国新疆xxxxxl19学生申中国|

欧美人体艺术摄影|

国色天香电影在线观看免费|

欧美乱码伦视频免费66网|

《金花瓶梅梅花2》观看|

喜爱夜蒲2卫生间做爰|

亲亲在线观看簧片|

爱看影院伦夜在线播放|

超碰公开视频在线观看|

英语老师的大白兔子又大又好吃

|

麻豆精品传媒2021网站入口

|

女人的天堂v免费视频|

无码成a毛片免费|

2022国产精品自在线拍国产|

王雨纯全课视频2023年最新一期|

在线亚洲视频无码天堂|

bgmbgmbgm老太太xx一|

久久久婷婷综合五月色麻豆|

男人天堂av|

苍井空在线Av播放AV毛片|

虫虫漫画免费漫画弹窗入口口红胶

|

绿野仙踪林入口在线观看

|

花蝴蝶在线视频免费观看中文|

在线成人电影|

妈妈的朋友高请视频|

狠狠日henhencao|

黑人男子交多名中国女友被罚|

日日摸夜夜爽啪啪A片潘金莲|

欧美多人乱大交XXXXX变态|

成年免费观看性视频|

一个人看电影高清WWW|

宿主被guan满的日常临安繁|

69精品国产人妻蜜桃国产毛片|

我行让我上电竞酱子贝免费阅读|

色戒电影在线高清完整|

做一半软了|

韩国电影巜饥渴的少妇在线观看

|

中国人的免费视频BD|

yy漫画官方登录界面免费入口

|

国产又色又爽又黄刺激蜜臀AV

|

巜疯狂的寡妇4做爰BD|

女生让男生玩诵自己的游戏|

yellow动画片高清免费观看

|

三年片在线观看大全国语

|

强行扒开双腿猛烈进入过程|

三个人一起C|

亚洲图片第一页 av|

黑人巨大进美女深处免费视频|

国产在线码观看清码视频|

午夜dj在线视频观看国语版|

久久青草无码亚洲国产精品

|

两个人在线观看免费高清|

青柠在线观看高清免费视频|

亚洲日韩亚洲另类激情文学|

一二三四日本高清视频动漫|

亚洲视频在线不卡免费

|

尤物视频网站入口|

一个人看的片免费|

小学生的视频在线观看免费|

坐公交车最后一排让别人弄|

337P人体粉嫩胞高清大图AV|

香港atv|

久久爱看免费观看3|

麻豆视传媒官方网站入口|

免费听了会硬的声音bilibili|

无人区电影在线观看完整版|

锕锕锕锕锕锕好湿视频软件|

办公室艳妇潮喷费蜜桃AV|

在线不卡高清播放AV网站|

蜜桃AV人妻国产精品丽珍|

啪嗒啪嗒免费观看|

国产精品自在线拍国产|

成年片免费观看网站免费观看|

51本色|

女人被老外躁得好爽免费视频|

色婷婷亚洲五月|

男神插曲女生软件完整版无风险|

国产激情一区二区三区3D|

手机电影在线观看|

国产亚洲v久久久久精品

|

视频在线观看大片|

永久在线视频免费观看|

国产亚洲欧美在线观看三区|

性饥渴的欲女少妇|

太深了吧唧吧唧吧唧吧唧吧|

国产精品|

日韩精品无码免费专区|

蜜芽国产在线精品欧美|

成人性生交大片免费看无码|

五月婷婷久久草丁无码|

05ee在线观看mxffc.cn|

亚洲不卡无码永久在线|

福利社免费视频在线观看|

国产小泑女在线视频|

小日子在线观看高清完整版|

成人片免费视频在线播放|

女人裸体做爰视频|

ZHANGJINYU视频观看|

健身房的激战2普通话版|

一二三四在线播放视频国语高清|

苍井空av作品|

欧美老妇激情XXXXXX按摩|

日本深夜在线电影观看|

国产精品无码免费播放|

caoporn在线视频|

妈妈吃了春晚药后|

国产激情久久久久99蜜桃小说|

樱花草视频在线观看高清免费网

|

俄罗斯大扔子视频观看|

里番ACG里番工口资源站|

久久水蜜桃网国产免费网|

欧美亚洲色综合图区19p|

欧美与曽交|

亚洲精品一区无码A片|

妈妈的朋友5中文高清电影在线观看|

亚洲va在线va天堂va|

精品精品国产自在现拍|

亚洲精品中文一区二区在线|

yellow字幕在线观看免费观看直播|

老阿姨免费观看高清完整版|

最近免费中文在线大全高清|

国产中文字幕乱码免费|

果冻传媒拍的国产剧情|

日本在线视频网站|

男生把困困放到女生困困视频高清

|

波多野结衣百度影音|

日本2和搜子同居的日子在线观看|

野花社区在线观看免费观看3|

妈妈的朋友在看看线|

无码丰满妇熟A片护士低俗喜剧|

三年片在线观看免费大全电影|

免费高清理伦片在线播放学生|

cad2009视频教程|

泷泽萝拉av下载|

国产全肉乱妇杂乱视频|

向井理北川景子|

嘛逗传媒在线观看免费网站|

成人动漫在线|

姐姐呀姐姐快停下是什么歌曲|

一本道中文字幕av无码|

爽爽爽成人一区二区成人网站|

99热6精品视频6|

oldmacdonald中老年乐|

free性欧美tv潮喷frsex|

国产激情久久久久99蜜桃小说|

韩国三级《诱人的乳》|

青柠视频在线观看大全免费|

sexoquente.tv古代高清|

小姐在线观看|

高清亚洲日韩欧洲不卡在线|

csgo高清大片免费播放器|

午夜出租车剧情|

打扑克又疼又叫爱看原声|

妈妈的朋友3高清完整版电影在线观看|

迷人的后妈韩国中文在线观看|

国产乱码一区二区三区|

国产在线国偷精品产拍免费|

妈妈的朋友韩国韩剧免费观看

|

韩国又出大尺度新剧|

亚洲高清在线观看国产|

女友的妈妈1中语字追剧电视剧

|

亚洲图片欧美图片伦理电影 在线电影

|

俺去也电影网站|

黑人大战欧美免费观看|

97久久蜜AV毛片毛片|

塞冰葡萄不准掉出来有哪些|

李思蓓三级|

老湿48试日本|

欧洲无人区天空码头iv在哪|

野花高清在线观看中文|

caoporn在线|

在线爱免费高清完整版|

超碰在线视频caoporn|

国色天香社区视频在线观看|

五十路熟妇高熟无码|

爸爸你真棒插曲快来救救我小说|

国产 中文 亚洲 熟女 日韩|

游戏女角色去掉小内|

中文字幕精品无码亚洲字幕资源网|

17岁在线观看免费高清完整版|

美国爱情电影 床戏|

大地资源在线视频资源|

特级A欧美做爰片黑寡妇|

亚洲欧洲视频一区|

日本无码成人A片免费播放|

好男人视频免费观看在线播放|

字幕中文字幕|

狼群高清在线视频免费观看|

51社区视频在线视频观看|

国色一卡2卡3卡4卡在线新区|

亚洲精品无码午夜福利中文字幕|

亲爱的老师6高清中文在线观看|

岳?好舒服?快?免老女人

|

老司机影院视频福利|

西西人体大胆啪啪私拍|

国产射频放大器芯片ag50|

东京热在线|

伊人影院蕉久影院在线|

97高清视频在线观看免费|

我被迫成为小玩具测试员小说

|

适合夫妻晚上看的爱情电视|

果冻花季传媒在线观看|

午夜dj视频观看在线hd高清|

伦子系列午睡沙发|

99re久久热在线播放8|

自拍 中文 亚洲 欧美 制服|

丰满少妇与大狼拘作爱|

丝袜美腿视频|

中国vodafonewifi粗暴app|

免费韩漫无遮漫画|

国自产拍精品|

四虎影在线在永久观看|

大地资源高清播放在线观看免费|

呻吟国产AV久久一区二区|

一本在线不卡免费观看|

欧美白人性猛XXX|

十大免费货源网站免费版本|

最近中文字幕免费MV2018在线|

99re8久久热在线视频|

成人高清网站|

骚片AV蜜桃精品一区|

日本电影花房乱爱|

日本无码a片免费网站|

一本道久在钱综合色色

|

大香伊蕉最新视频|

嗯~嗯~别揉了~要尿了视频

|

十八岁观看免费完整版|

av偶像2 电影|

日本成本人片免费|

少妇愉情理伦片高潮电影|

国精产品w灬源码1688说明|

HD老熟女BBW老椒女|

你真棒插曲快来救救我在线观看

|

妈妈的朋友1完整视频有翻译|

国产乱子伦午夜精品视频|

日韩无码视频|

两个人的视频bd高清在线中文|

A片毛片内射无码影片|

男人福利线观看免费观看

|

青青河边草免费高清版|

酒井法子av|

欧美性BBBBBXXXXXXX|

暖暖 免费 日本 在线观看|

波多野结衣中文字幕免费|

每天晚上都在汆肉中度过句子|

中字hd为丈夫的下属的成就

|

yellow高清在线观看西瓜|

苍井优 电影|

在线a免费无码|

苍井空被躁120分钟视频|

丰满年轻岳每3|

97超碰97资源在线观看|

九九艳阳天在线观看|

情侣酒店免费观看在线|

成人在色线视频在线观看免费大全|

十七岁日本电影免费|

伦理电影免费观看在线|

已满十八岁高清版免费观看电视剧在|

国产精品久久久久福利网站|

直接看的成人无码视频网站|

麻花传媒MD0076沈芯语在线|

国产无套粉嫩白浆内谢在线观看|

24小时日本播放视频免费观看|

亚洲精品久久久久中文字幕二区|

亚洲 欧美 国产 综合五月天

|

《漂亮的女邻居》韩剧免费观看|

女孩子趴凳子上挨打|

亚洲18禁止观看|

亚洲系列 中文字幕制服|

日韩av电影|

国产与子乱亲生子视频|

三叶草视频免费观看电视剧|

男性与女性之间的关系|

二十一天电视剧免费观看在线欧豪

|

色情免费仑理片|

日韩亚洲国产欧美免费观看|

色欲久久久天天天综合网|

被四个人强伦姧人妻完整版|

2021韩国理论片在线观看私人影院

|

国产又黄又猛又粗又爽的A片动漫|

亚洲va无码专区国产乱码|

无人区免费观看完整版中文|

日日摸天天碰免费视频|

无码人妻AV一区二区三区|

寂寞少妇扒开双腿猛烈进入免费看|

光棍天堂社区在线视频免费资源

|

最新发布页ccyycom草草影院|

九九爱www人成免费网|

超免费视频在线观看20|

成色18k1.220.38游戏|

丰满无码人妻热妇无码区喷水|

国产自国产在线观看免费观看|

久久精品女人天堂a片生理期|

野花视频在线观看最新片|

成熟交bgmbgmbgm|

无人区在线完整免费版高清|

在线 日韩 欧美 国产 社区|

最近的2019中文字幕免费mv|

苍井空的影片|

五月天丁香婷婷|

免费真人视频app 观看完整版|

欧美视频在线高清在线观看|

日本极品白嫩ASSPICS|

12 16videos日本|

色欲AV精品人妻一二三区|

av人体艺术|

日本语の中の义理と人情|

www.狠狠爱.com|

麻豆久久婷婷五月国产|

国产中文字幕乱码免费|

√天堂资源网最新版在线|

成长免费视频|

女局长白白嫩嫩大屁股|

公息肉欲秀婷|

成品网站1688怎么进|

天堂网2018天堂在线av|

最近中文字幕mv2018在线高清|

国产人妻在线偷看视频|

最近最新中文字幕大全高清4|

绝命毒师第三季下载|

免费无码午夜福利电影|

漂亮的保姆在线完整版|

中文字幕无码亚洲一区二区三区|

97在线看视频|

精品久久久久久无码人妻黑人|

韩国三级hd中文字幕叫床|

蜜臀AV人妻国产精品李丽|

A片扒开双腿猛进入免费观看|

漂亮的保姆6高清免费观看|

拔萝卜视频免费播放在线观看|

色婷婷久久综合中文久久一本|

爱情男女免费观看全集在线|

九九艳阳天在线观看|

四川妓女做爰全过程|

香草视频高清免费观看|

野花视频在线观看免费版高清|

欧美青春电影|

中国 韩国 日本 在线观看|

亚洲免费中文不卡高清有码|

欧美黑人巨大多p杂交|

欧美理仑片色情大片大开眼戒|

两个人高清电影在线观看|

扬思敏潘金莲l一5集免费|

波多野结中文版在线看|

暖暖 免费 高清 日本 在线

|

女性坐着扦插bb有什么好处|

影音先锋ai资源|

男生女生嗟嗟嗟免费观看电视剧|

欧美17p|

农村嫖妓女CHINESE|

9I制作厂免费|

中日韩欧美免费看的惊悚片下载|

法国满天星《勤务秘书》|

理论大全免费观看|

全国三级网站免费观看|

男女舌吻视频|

妈妈的朋友1-8电影在线 观看正版看|

英语老师的好大好好吃免费|

我爱的是你爱我插曲|

日本亚洲欧洲免费无码|

国产精品videossex久久|

播放上次观看的短片内容|

胸大被几个男人轮流玩|

男男被室友男友内???了小说|

无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇|

一本道久久综合久久88|

超碰免费视频caopoom9|

高清在线电影网站|

两人一起做aj的视频教程|

九九艳阳天在线观看|

女成午夜高潮免费视频|

精品人妻系列无码人妻免费视频

|

宝贝我的大不大试试不就知道了

|

妈妈的朋友6的在观完整有限中字|

色琪琪在线20岁在线av|

日产国产亚洲a片无码app下载|

中文字幕亚洲欧美日韩2o19

|

伊人AV一区二区三区夜色撩人|

《熟妇的荡欲》免费看|

日本高清视频免费v|

香蕉荔枝樱桃水蜜桃|

三更半夜在线观看视频|

孩交VIDEOSSEX乱子|

内射高潮吸奶视频|

午夜看黄神器|

办公室三个人另外两个人关系很好|

老熟妇色XXXX老妇多毛|

艳鉧动漫|

欧洲兽交另类AVXXX|

杨敏思版1-5集在线|

色偷偷色噜噜|

夫妻之间观看的视频在线播放|

777成电人影免费观看|

免费人成网ww555在线直播|

中文字幕亚洲无限码|

被黑人下药做得受不了|

韩国电影免费观看大全第四集|

日本一卡2卡三卡4卡免费看|

久久久久亚洲精品|

夜夜撸在线影院|

琪琪热热色原无码|

日本教师强伦姧在线观看|

天天看片免费高清观看|

白女人荫蒂高潮视频|

少妇大屁股白浆流出白浆|

老司机带带我在线精彩免费|

后进蕾丝大胸翘臀美女图片|

人与狗行交视频|

甜性色爱在线观看|

yy111111电影院手机版|

ワンピースエロじ天堂

|

高清视频免费观看|

男生把困困放到女生困困里在线观看

|

青青草原综合久久大伊人精品|

男生的困困塞女生的困困里|

国产毛片农村妇女系列bd版

|

妈妈说她结扎了干了没事|

国产亚洲精品欧洲在线观看|

婷婷五月网|

ぱらだいす天堂中文在线|

国产成人无码综合亚洲日韩|

杉本有美av|

女人本色高清视频|

妈妈的朋友5观完整有限中字木瓜|

麻花精品|

抖抈app入口免费|

成人色播|

姐姐真漂亮的视频在线观看|

无人区在线观看1080|

香港三级日本三级韩级|

日日拍夜夜嗷嗷叫|

无人区高清在线观看完整版|

亚洲 欧美 制服 动漫 卡通|

99国产热视频在线观看

|

我的性教老师2中文字幕|

成人免费看大片|

午夜快车在线观看完整版|

花街在线av|

国精产品WNW2544A|

久久国产精品无码网站|

草莓之夜电影版在线观看

|

青青河边草免费观看电视剧5|

绿巨人樱桃荔枝青青草不适宜人群

|

国产麻豆精品一区二区三区|

午夜伦琼电影神马|

妈妈的朋友5中文高清电影在线观看|

3d电影有哪些|

漂亮的保姆6在线观看|

歪歪漫画sss|

年轻女教师6在线播放|

精品人妻人人爽久久爽|

日本婬乱A片AAA毛片麻豆软件|

99久久人妻精品免费二区|

caoporn超碰在线|

免费观看欧美大片毛片|

久别的草原在线观看免费播放|

欧美视频在线电影|

9I制作厂免费|

忘忧草社区在线看日本动漫

|

久久一区二区三区精华液使用方法|

俺也来俺也去俺也射|

最近的2019中文在线观看高清|

亚州在线电影免费观看|

国产 欧美 日产|

WWW丁香五月啪啪激情综合|

avi视频免费下载|

国产亚洲精品久久久久久国|

迈开腿让我看看你的草莓看|

两人看的WWW片免费高清视频|

五月激情婷婷|

中国视频在线观看免费播放|

国产zljzljzljzlj|

苍井优|

最美情侣中文版高清MV|

色婷婷亚洲五月|

一个人看的日本动漫在线观看

|

xxx4567|

大胸继拇伦理hd|

少妇xxxxx性开放|

人畜禽corporation|

欧美大片av 68ou.com|

一个妈妈的女儿高清视频|

日本一本大道高清免费不卡|

国色天香社区视频在线观看|

sexoguentetv家庭另类|

大地资源二在线观看官网|

日本久久一二三区a片水蜜桃|

播种在妈妈子宫小说免费阅读|

五月激激激综合网|

原神女角色无小内无爱心轮滑图片|

free xxx tube8 日本|

有点毒校园pop1∨1H高|

9·1高危风险免费版网站nba|

欧美大胆人人本艺术西西|

日产精品1卡二卡三卡|

无人区高清在线观看免费版电影|

宝贝我的大不大试试不就知道了|

csgo高清大片免费播放器|

www.xjxjxj18.gov.org|

邻居同居2|

日本中文字幕|