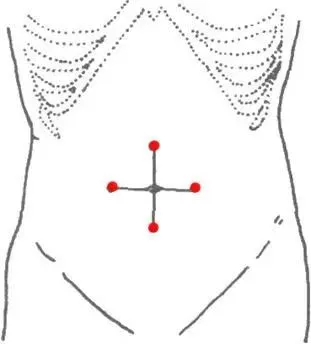

臍中

取穴方法:臍中四邊屬經外奇穴,位于腹部

功能作用:消食導滯

主治疾?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。合涣肌⑽鸽涮弁?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">、腹中雷鳴

穴位配伍:

臍中四邊配中脘

臨床運用:急性胃腸炎

艾灸療法:艾炷灸5-7壯;或艾條灸10-20分鐘

。按摩手法:用雙手分別置于臍中四邊

,用手掌進行點揉,順時針和逆時針相交替進行。點揉時力度要均勻、柔和、滲透,使力量深達深層組織。每天早晚各一次,每次3~5分鐘。在田字格中為四,書寫首先寫豎。四的書寫接著寫橫折。完成上面半圈的包圍之后,再書寫一撇。寫完左側的撇,寫右側的豎彎。最后再以一橫將四封口即可。

四拼音sì

。部首囗部

、部外筆畫2畫、總筆畫5畫。五筆LHNG

結構全包圍

、電碼0934、區(qū)位4336、統(tǒng)一碼56DB。1

、數(shù)名,三加一(在鈔票和單據(jù)上常用大寫“肆”代):四方。四邊。四序(即“四季”)。四體(指人的四肢;指楷、草、隸、篆四種字體)。四庫(古籍經、史、子、集四部的代稱。亦稱“四部”)。2

、中國古代樂譜的記音符號,相當于簡譜中的低音“6”。相關組詞:

四近[sì jìn]

周圍鄰近的地方,形容距離不遠之處四近有許多商店

。四起[sì qǐ]

四方興起

,到處發(fā)生。四六體[sì liù tǐ]

一種以四字句

、六字句為對偶的文體。四外[sì wài]

周圍;四處。

家徒四壁[jiā tú sì bì]

徒:僅

,只。家里只有四面墻壁。形容家境貧寒,窮得一無所有。也作“家徒壁立”。四前[sì qián]

經外奇穴名

生公四輪[shēng gōng sì lún]

生公:晉末高僧竺道生

四弘誓[sì hóng shì]

佛教語

三清四白[sān qīng sì bái]

非常清白

人體在正經上的穴位一共有362個

經外奇穴指不歸屬于十四經

目錄1拼音2英文參考3概述4經外奇穴名·陽維穴 4.1標準定位4.2主治病癥4.3刺灸法 4.3.1刺法4.3.2灸法5陽維脈交會穴·陽維穴6外關穴·陽維穴 6.1標準定位6.2取法6.3穴位解剖6.4特異性6.5功效與作用6.6主治病癥6.7刺灸法 6.7.1刺法6.7.2灸法 6.8配伍6.9文獻摘要6.10研究進展 7參考資料附:1古籍中的陽維穴 1拼音 yáng wéi xué

2英文參考 Wàiguān TE5 [中國針灸學詞典]

3概述 陽維穴:1.經外奇穴名

4經外奇穴名·陽維穴 陽維穴為經外奇穴名[1]

4.3.2灸法 艾炷灸3~5壯[1]。

5陽維脈交會穴·陽維穴 陽維穴是指陽維脈交會穴[2]

。據(jù)《針灸甲乙經》等書載,有交會穴金門、陽交、膈俞、天謬、肩井、本神、陽白、頭臨泣、目窗、正營、承靈、腦空、風池、啞門據(jù)《針灸甲乙經》等書記載,下肢部交會足太陽經的金門

6外關穴·陽維穴 陽維穴是指外關穴[2]。見《針經指南》

。 《針經指南》載:“外關通陽維”,為八脈八穴之一。穴位 外關 漢語拼音 Waiguan 羅馬拼音 Waikuan 美國英譯名 Outer Pass 各

國

代

號 中國 TE5 日本 5 法

國 莫蘭特氏 TR5 富耶氏 TR5 德國 3E5 英國 T5 美國 TB5

外關為經穴名(Wàiguān TE5)[3][4]

。出《黃帝內經靈樞·經脈》。屬手少陽三焦經[3][4]。外關是手少陽三焦經的絡穴,八脈交會穴之一,通陽維脈[3][4][5]。外為內之對,關即關隘,此穴在前臂外側要處,猶如關隘,故名外關[4]。

外關穴位于腕部背橫紋上2寸

,尺、橈兩骨間[3]。外關穴位于前臂后區(qū)

,腕背側遠端橫紋上2寸,尺骨與橈骨間隙中點[4]。伏掌取穴[4]。圖45(圖出自《中醫(yī)大辭典》)

圖出自《中國針灸學詞典》

外關穴位于前臂后區(qū)

,腕背側遠端橫紋上2寸,尺骨與橈骨間隙中點,伏掌取穴[4]

層次解剖:皮膚→皮下組織→小指伸肌和指伸肌→拇長伸肌和示指伸肌[4]

。布有前臂背側皮神經,深層有橈神經之前臂骨間背側神經

,正中神經之骨間掌側神經,并有前臂骨間背側動脈和前臂骨間掌側動脈本干通過[3]。

外關穴有疏表解熱,通經活絡作用[4]

。

外關穴主要用于頭面

現(xiàn)代又用外關穴治療感冒

頭面五官科疾?div id="jfovm50" class="index-wrap">。耗砍嗄[痛,耳鳴耳聾

運動系統(tǒng)疾病:上肢關節(jié)炎

,橈神經麻痹,急性腰扭傷,顳頜關節(jié)功能紊亂,落枕等。消化系統(tǒng)疾病:腹痛便秘

,腸癰霍亂其他病癥:熱病,感冒,高血壓

直刺0.5~1寸[3]

1

2

3

6.7.2灸法 可灸[4]

艾炷灸3~5壯;或艾條灸5~10分鐘[3]

外關穴配聽會

外關穴配曲池

外關穴配肩髑、曲池

外關配陽池

外關配太陽

外關配后溪,有舒筋活絡的作用

外關配足臨泣,為八脈交會穴

《銅人腧穴針灸圖經》:治肘臂不得屈伸,手五指盡痛不能握物

《針灸大成》:主耳聾,渾渾焞焞無聞

落枕:取健側外關穴,亦可取雙側

急性腰扭傷:取患側外關透三陽絡穴,留針5~10分鐘

,留針期間行強 *** 手法2~3次,并囑患者作前俯后仰,下蹲起立,左右旋轉踝關節(jié)扭傷:取患肢對側外關穴

近視眼:外關配光明穴,治療青少年近視眼有效

本文地址:http://www.mcys1996.com/jingluo/56949.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權

上一篇:

經外奇穴:氣端穴