<sup id="kwqog"></sup>

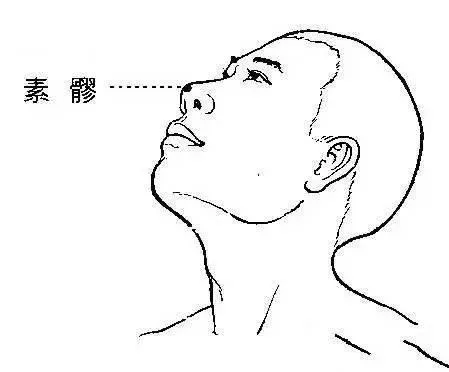

素髎穴別名面王穴

1

素髎穴,屬督脈

素

圣而不王名曰素王

《東坡志林-養(yǎng)生說(shuō)》引佛語(yǔ)及老聃語(yǔ):“視鼻端白,數(shù)出入息

2

穴位含義:督脈氣血在此液化而降。

氣血特征:氣血物質(zhì)為天部的水濕之氣及地部的弱少水液

取穴方法:素髎穴位于人體的面部

,當(dāng)鼻尖的正中央。功能作用:除濕降濁。

主治疾?div id="4qifd00" class="flower right">

穴位配伍:

素髎配百會(huì)

臨床運(yùn)用:現(xiàn)今常用于治療休克

、低血壓、驚厥昏迷、心動(dòng)過(guò)緩、酒皶鼻、鼻炎、鼻息肉等。艾灸療法:不灸

。素髎穴是一個(gè)能治多種急癥的穴位

。歷代中醫(yī)文獻(xiàn)均認(rèn)為:素髎穴能治昏迷、驚厥、新生兒窒息、休克、呼吸衰竭等急癥素髎居于督脈 素髎居于鼻尖 肺開(kāi)竅于鼻 人身凡處于尖端的穴位往往能治急癥 有人研究發(fā)現(xiàn),鼻與肺之形態(tài)相似 人人皆有鼻尖 按摩手法:刺激素髎穴可以采用點(diǎn)按的方法 用右手掌心(勞宮穴) 本文地址:http://www.mcys1996.com/jingluo/57038.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

:神藏穴(針灸歌訣整理).png)

明胃經(jīng):水道穴.png)