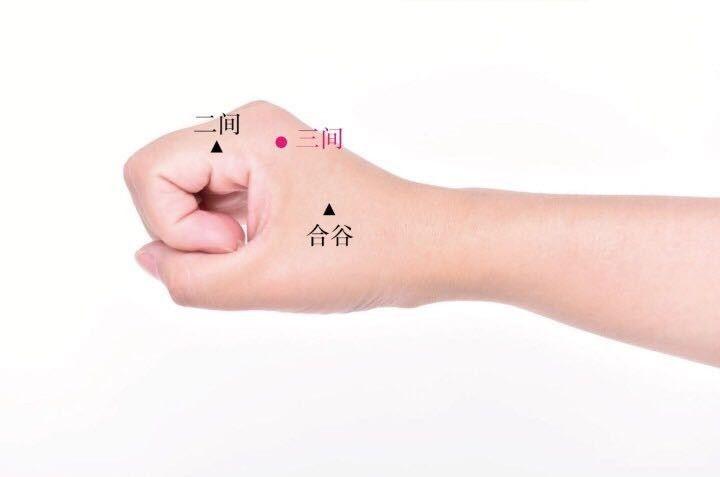

三間穴——上可治眼病、牙痛、咽喉痛下可治便秘、痔瘡疼痛

位于手掌上的三間穴

,它屬手陽明大腸經(jīng)。三,概數(shù)

,與二相比稍大

。間,間隔

、間隙

。

該穴名意指本穴的氣血物質(zhì)所處為比二間穴稍高的空間層次。

本穴物質(zhì)為二間穴傳來的天部清氣

,其性溫?zé)?div id="jfovm50" class="index-wrap">,上行至三間后所處的天部位置較二間穴為高,故名

。

取穴:微握拳

,第2掌指關(guān)節(jié)后緣,觸之有凹陷處即是

。

↑ ↑↑ 以上視頻來源于西瓜視頻

主要養(yǎng)生保健

1

、治青光眼

青光眼是一類常見的致盲性眼病。在臨床上

,青光眼通常以眼內(nèi)壓增高

、視神經(jīng)萎縮和視野縮小為特征。常按三間穴可以有效地預(yù)防青光眼

。

2

、預(yù)防便秘

白領(lǐng)們大多長時(shí)間在辦公室中久坐,缺乏適量運(yùn)動

。再加上激烈的社會競爭

,使得大多數(shù)人都腦力勞動過度,精神緊張

,久而久之

,就容易患上便秘。只要掐按三間穴

,就能預(yù)防便秘

。

痔瘡疼痛難忍時(shí),掐按三間

,也有快速止痛的輔助治療作用

。另外,經(jīng)常用拇指指腹揉按三間

,每次1~3分鐘

,對調(diào)和脾胃

,改善消化不良等癥有幫助

。

按摩手法

用大拇指按揉三間穴100~200次,每天堅(jiān)持,能防治多種眼部疾病及咽喉毛病

。

常用拇指指腹揉按三間穴

,每次1~3分鐘,可調(diào)和脾胃

、改善消化不良

。還可對此穴進(jìn)行熱水浴,即將手放入45攝氏度左右的水中浸泡10分鐘左右

。

按摩三間穴位

,還有以下作用與好處:

可以緩解治療牙痛、扁桃腺炎

、急性結(jié)膜炎

、青光眼、腸鳴下痢

、口干氣喘

、熱病、三叉神經(jīng)痛

、便秘

、咽喉腫痛、身熱胸悶等

。

注:上述保健方法不能代替治療

,如有不適,請及時(shí)就醫(yī)

。

這篇《灸法穴位全集》,囊括了你常見的病癥所有病癥

!

《靈樞·經(jīng)脈篇》說:“盛則瀉之,熱則疾之

,寒則留之

,下陷則灸之,不盛不虛以經(jīng)取之

?div id="m50uktp" class="box-center"> !?br>

臨床上具體應(yīng)用時(shí),凡屬實(shí)熱的病證應(yīng)瀉宜針

;凡屬虛寒的病證應(yīng)補(bǔ)宜灸

。但又不能完全以補(bǔ)瀉來分針灸,而是針亦有補(bǔ)瀉

,灸亦有補(bǔ)瀉

,要在方法上運(yùn)用技巧

。

灸療原則大致如下:

凡病屬虛寒者多取背部俞穴灸之;凡病實(shí)熱者多取四肢穴道灸之

;凡病在上部者

,肩髃、曲池

、郄門

、外關(guān)、內(nèi)關(guān)

、合谷皆可用

;凡病在下部者,環(huán)跳

、陽陵泉

、太沖、足三里

、三陰交皆可用

。

預(yù)防一切傳染病,灸中脘

、關(guān)元

、足三里,經(jīng)常灸更佳

;凡病屬全身者

,可取大椎、風(fēng)門

、身柱

、腎俞、中脘

、關(guān)元

、足三里。

對癥調(diào)養(yǎng)

1

、呼吸系統(tǒng)疾病

【感冒】風(fēng)門

、大椎、太陽

、尺澤

、合谷、外關(guān)

、足三里

。專灸風(fēng)門、足三里可預(yù)防流感

。

【氣管炎】風(fēng)門

、大杼

、身柱、膈俞

、腎俞、肺俞

、中府

、膻中、中脘

、尺澤

、豐隆。

【支氣管哮喘】風(fēng)門

、身柱

、肺俞、靈臺

、脾俞

、腎俞、天突

、中脘

、中府、膻中

、尺澤

、內(nèi)關(guān)、足三里

。三伏天灸大椎穴

。

【肺炎】風(fēng)門、心俞

、肺俞

、尺澤、孔最

、足三里

。

【肺化膿癥】大椎、肺俞

、孔最

、足三里。

【肺結(jié)核】體溫正常者:肺俞

、胃俞

、中脘、列缺

、足三里

。體溫略高者:大杼

、身柱、曲池

、尺澤

,此病亦早灸長灸。

【肺癌】肺俞

、膏盲

、中府、孔最

、足三里

。

【胸膜炎】肩井、風(fēng)門

、至陽

、膈俞、肝俞

、期門

、中脘、支溝

、郄門

、陽陵泉、外丘

。

2

、常見癥狀及雜病

【頭痛】頭維、上星

、百會

、風(fēng)池、天柱

、風(fēng)門

、合谷、足三里

、陽陵泉

、太沖、申脈

,根據(jù)頭痛部位適當(dāng)選穴

。

【偏頭痛】風(fēng)池、頭維

、通天(灸良效)

、太陽、列缺

、陽陵泉

、丘墟

,取患側(cè)穴。

【發(fā)熱】風(fēng)池

、大杼

、大椎、曲池

、三間

、后溪、足三里

【盜汗】百會

、肝俞

、陰郄穴

、后溪

。

【嘔吐】身柱、上脘

、內(nèi)關(guān)

、足三里。

【水腫】腎俞

、三焦俞

、膀胱俞、中脘

、關(guān)元

、水分、陰陵泉

、三陰交

。

【腹水】腎俞、三焦俞

、水道

、中脘、水分

、關(guān)元

、陰陵泉、足三里

、水泉

、公孫、太白

。

【腹痛】 1

、上腹部:上脘、中脘

、梁門

、梁丘

、足三里。2

、下腹部:天樞

、關(guān)元、內(nèi)關(guān)

、公孫

。

【哮喘】大椎、肺俞

、膻中

、腎俞、中脘

、關(guān)元

、足三里。

【咯血】肺俞

、曲池

、尺澤、三陽絡(luò)

、郄門

、血海。

【衄血】大椎

、上星

、迎香、手三里

、尺澤

、溫溜、孔最

、合谷

、少商。

【心悸】內(nèi)關(guān)

、膻中

、心俞、足三里

。

【腰背痛】大杼

、肝俞、腎俞

、次髎

、委中、承山。

【腳跟痛】仆參

、水泉

、申脈、照海

、局部灸

。

【便秘】左腹結(jié)、天樞

、神門

、支溝、大腸俞

、足三里

。

【便血(腸出血)】天樞、溫溜

、合谷

、大腸俞、秩邊

、陽陵泉

、承山

、梁丘

。

【休克】百會、神闕

、大陵

、足三里、人中

。

【驚厥】大椎

、曲池、陽陵泉

、足三里

、手足十二井。

【失語】啞門

、廉泉

、天突、內(nèi)關(guān)

、通里

、合谷。

【瘧疾】大椎

、間使

、足三里、后溪

。

【身體虛弱】大椎

、中脘

、關(guān)元、足三里

。

【中毒】筑賓灸能下胎毒

、藥毒。水毒取腎俞

,食物中毒取大腸俞

。

【輸血輸液反應(yīng)】百會、大椎

、曲池

、足三里。

【血沉速率快】大椎

、陽陵泉

、膈俞。

3

、循環(huán)系統(tǒng)疾病

【高血壓】百會(輕灸)

、風(fēng)池、人迎

、肝俞

、腎俞、曲池

、陽陵泉

、足三里、三陰交

、太沖

、風(fēng)門。

【中風(fēng)預(yù)防】

1)風(fēng)池

、天柱

、肩井、手三里

、神門

、陽陵泉、風(fēng)市

、足三里

,凡八穴,左右兩側(cè)灸

,隔2日一次

。

2)膝眼灸,灸療時(shí)間稍長,建議60分鐘以上

。

3)百會

、肩井、大椎

、曲池

、手三里、間使

、足三里

,七穴同用,雙側(cè)灸

。

4)足三里

、絕骨。

以上任選一方

。

【動脈硬化】大杼

、大椎、腎俞

、陽陵泉

、足三里

【心功能亢進(jìn)】心俞、膻中

、巨闕

、郄門、內(nèi)關(guān)

、陰郄

、神門

、足三里

。

【冠心病】厥陰俞、神道

、心俞

、天宗、膻中

、巨闕

、曲池、郄門

、大陵

、太淵、三陰交

、太溪

。心絞痛發(fā)作時(shí),灸郄門、內(nèi)關(guān)

、膻中

。

【心律失常】同冠心病

。

【風(fēng)濕性心臟病】心俞

、靈臺、肝俞

、巨闕

、郄門、小海

、神門

、足三里。

【充血性心力衰竭】心俞

、脾俞

、腎俞、郄門

、內(nèi)關(guān)

、中脘、足三里

。

【無脈癥】心俞

、曲池、尺澤

、內(nèi)關(guān)

、通里、太淵

、列缺

。

4、血液系統(tǒng)疾病

【貧血】膈俞

、脾俞

、中脘、足三里

、絕骨

。

【白血病】膈俞、脾俞

、中脘

、足三里、絕骨

,心俞

、大椎

、血海。

【紫癜】風(fēng)門

、膈俞

、中脘、曲池

、風(fēng)市

、足三里、筑賓

。

【白細(xì)胞減少癥】大椎

、膈俞、脾俞

、足三里

、關(guān)元。

5

、消化系統(tǒng)疾病

【口腔炎】頰車

、地倉、下關(guān)

、曲池

、合谷、中脘

、脾俞

、胃俞、足三里

。

【下牙痛】頰車

、大迎、下關(guān)

、溫溜

、合谷、三間

。

【齒齦痛】手三里

、曲池、厥陰俞

。

【食管痙攣】膻中、巨闕

、中脘

、內(nèi)關(guān)、膈俞

、至陽

、足三里

、內(nèi)廷。

【急性胃腸炎】中脘

、梁門

、水分、大腸俞

、溫溜

、內(nèi)關(guān)、梁丘

、足三里

。

【慢性胃腸炎】上脘、中脘

、梁門

、脾俞、偏歷

、足三里

。

【胃潰瘍】中脘、肝俞

、脾俞

、胃俞、梁丘

、陽陵泉

。

【胃酸過多癥】中脘、不容

、巨闕

、膏盲、胃倉

、陽陵泉

、中封、地機(jī)

。

【胃痙攣】中脘

、梁門、章門

、巨闕

、肝俞、胃俞

、梁丘

、足三里、內(nèi)廷

。

【胃擴(kuò)張】上脘

、中脘

、氣海、至陽

、膈俞

、脾俞、胃俞

、足三里

。

【胃下垂】百會、中脘

、大橫

、氣海、胃俞

、上巨虛

、足三里。

【十二指潰瘍】中脘

、肝俞

、脾俞、胃俞

、梁丘

、陽陵泉,胃倉

、滑肉門

。

【腸絞痛】天樞、神闕(膈鹽灸)

、氣海

、大巨、大腸俞

、足三里

。

【闌尾炎】下脘、氣海

、大巨

、大腸俞、溫溜

、梁丘

、闌尾穴、合谷

、上巨虛

,急性者宜多灸。

【腸梗阻】中脘

、氣海

、天樞、命門

、大腸俞

、腎俞、陽池

、足三里

。

【腸道蛔蟲癥(蛔厥)急救】膈鹽灸神闕數(shù)十至百壯。

【膽道蛔蟲癥】膽俞