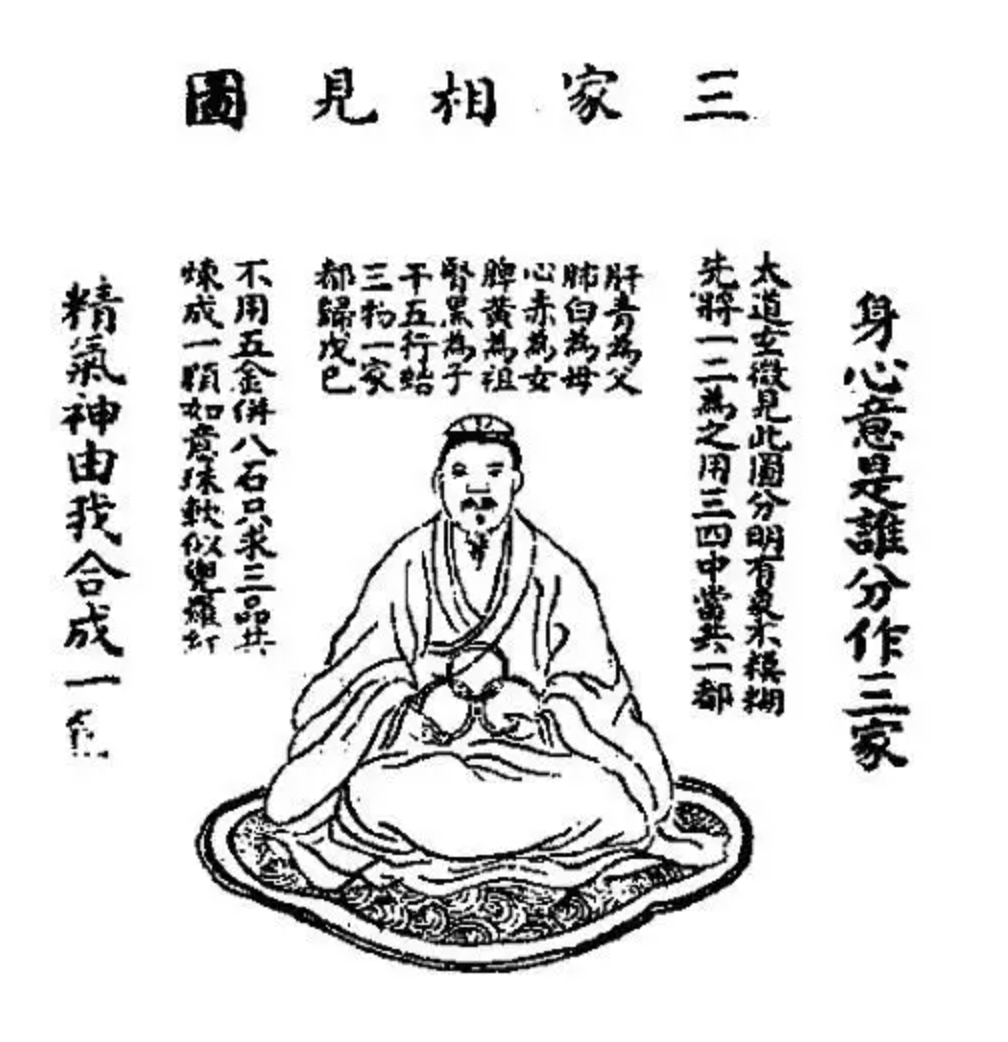

‘因果’在道教叫‘承負(fù)’,形像意不像

,‘因果’說你前世造孽今生還’今生有‘因’來世‘果’。‘承負(fù)’呢之前說的魚

[原文]谷神不死 是謂玄牝 玄牝之門 是謂天地之根 綿綿呵 其若存 用之不堇

解讀:谷神不死 (生養(yǎng)天地萬物的‘道’也可說是‘自然之神’,是永恒長(zhǎng)存的)

是謂玄牝(pin(是深邃

這篇其實(shí)就是說‘道’的特性之一是‘自然’。道家經(jīng)典《清靜經(jīng)》曰:大道無形

人類最原始的本性表現(xiàn)為對(duì)母體的依戀

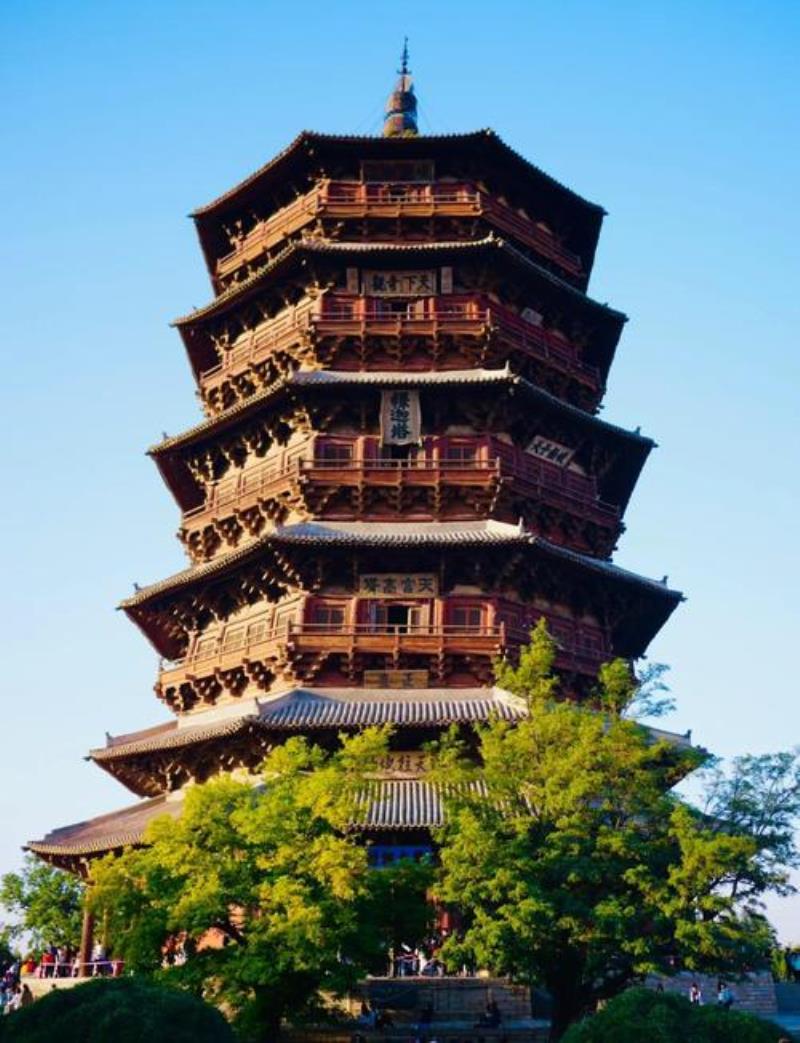

可惜現(xiàn)在的現(xiàn)代化進(jìn)程中人類失去了太多的東西一一無論在物質(zhì)還是在精神之上。城巾的喧器

這也是暗預(yù)人類重新思考人與自然的關(guān)系

每一個(gè)人的人生追求都不一樣

當(dāng)你被生活中的喧囂折磨得難以入睡,當(dāng)你被城市的霧霾熏得頭昏腦脹時(shí),不妨去大自然中走走,放下‘包袱’去那里尋找心靈真正的歸宿

!本文地址:http://www.mcys1996.com/zhuzibaijia/157952.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請(qǐng)聯(lián)系管理員,我們會(huì)立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實(shí),我們會(huì)第一時(shí)間予以刪除

上一篇:

?" rel="prev">

莊子:如何擺脫紅塵滾滾的心靈困擾?

下一篇:

,對(duì)后世有非常重要的影響" rel="prev">

道家善惡承負(fù)思想“長(zhǎng)子軍西征“不可告人的秘密.png)

,但你溫暖有光" onerror="nofind(this)" >

,但你溫暖有光" onerror="nofind(this)" >

介閔損是個(gè)什么樣的人,.png)

歷史上被親兒子殺掉的五位皇帝<div id=)

話<div id=) !.png" alt="非常在理的一段真實(shí)話

!.png" alt="非常在理的一段真實(shí)話被人誤會(huì)唐高宗都替他平反.png)