<sup id="kwqog"></sup>

對于初入紫砂界的朋友

,五花八門的紫砂壺工藝常常讓人感到頭疼,其實(shí)掌握了下面的常用術(shù)語,就再也不用擔(dān)心貽笑大方了?div id="4qifd00" class="flower right">

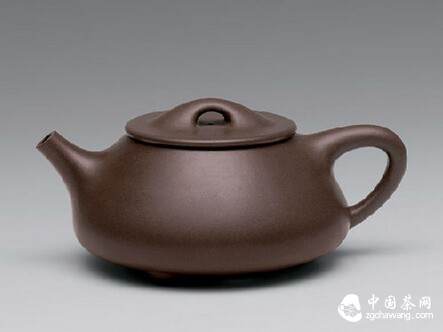

光壺分為圓器和方器兩種

【花壺】

花壺以仿生為主

【筋囊壺】

筋囊壺是通過線與線的交織與結(jié)合

【包漿】

“包漿”其實(shí)就是指“光澤”

【灌漿】

灌漿是利用石膏的吸水性

【全手工】

全手工制壺工藝大概過程:1.打泥片;2.圍身筒;3打身筒;4.搓壺嘴、鈕

【半手工】

半手工壺

【目數(shù)】

通常來說是指的泥料的粗細(xì)

【紫砂泥料的陳腐】

泥料的陳腐亦稱陳化

濕泥經(jīng)慢慢陳腐后才能成為“腐泥”。其水份得到均勻分布

【燒結(jié)】

燒結(jié)度高則聲音相對較脆

【拖尾】

拖尾現(xiàn)象主要是因?yàn)椴煌w粒軟化度不一,在制作時(shí)“明針”打來時(shí)將其壓碎,造成拖尾現(xiàn)象

團(tuán)泥中的紫泥料軟化,在制作時(shí)被“明針”壓碎,造成“拖尾”現(xiàn)象

【泥料上的黑色暈紋】

底皂青泥料在長時(shí)間陳腐后,假如使用時(shí)藝人不注意,很可能在燒成成品上產(chǎn)生黑色暈紋。因此藝人在用陳腐時(shí)間較長的底皂青原料時(shí)一定要重新杵打充分,才可以制作

紫泥(沒有添加色料)類的原礦泥料出現(xiàn)該現(xiàn)象的可能性較大.老壺中也有此類現(xiàn)象.但較少

懂壺是玩壺者們的最終結(jié)果

本文地址:http://www.mcys1996.com/cha/25486.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

上一篇:

茶管理機(jī)構(gòu)之茶酒班

下一篇:

茶業(yè)政策之唐代榷茶

決不冷飲).png)