文人與禪家生活與修行——中日茶風的分野

日本茶雖由臨濟宗僧明庵榮西由宋帶回

,但抹茶道卻為日本文化深刻之映現,深深有別于中國

茶藝。這別,從形貌到內在

,從器物到美學,從文化角色到生命境界

,在在不同

。而所以如此,則因日本茶道之落點在修行

,中國茶藝之作用在生活

。國人談日本文化,向喜從它諸事皆以中國為師說起

,而在保留中國唐宋古風上

,日本之于中國亦多有“禮失而求諸野”之處,以是

,對日人民族性于外來文化之迎拒乃至接受后之本土化歷程乃常忽略

。由此談中日文化之比較與借鑒,自不免偏頗

。

日本對中國文化之迎拒

,古琴是明顯例子。唐時雖胡樂興盛

,琴仍長足發(fā)展

,宋時更因漢本土文化復興而管領風騷,明季琴書大量印行

,琴派繁衍

,而此三時代,日本接受中國大量影響

,卻獨不見嚴格意義下唯一的文人樂器古琴在日本扎根

,僅明末清初永福寺東皋心越所傳“東皋琴派”以寥寥之姿寂寞傳承,可見日人在接受外來文化時

,原自有它文化主體的選擇在

。

這主體選擇,迎拒外

,更需注意的

,是因應自身需要的本土化作為,以此

,日本許多事物雖都自外引入

,卻又深具日本特質,而茶道則為其中之大者

。

“茶禪一味”是茶文化中人人朗朗上口的標舉

,但它其實并不見于卷帙浩繁的中國禪籍,而系出自《碧巖錄》作者圜悟克勤東流日本的墨寶拈提

,但就這一墨寶拈提

,卻開啟并引導了日本近千年的茶道軌跡

。

直言之,日本茶道由禪而啟

,自來就是禪文化的一環(huán)

。而禪,宋時以臨濟

、曹洞分領天下

,宗風大別。臨濟禪生殺臨時

,開闔出入

,宗風峻烈;曹洞禪默觀獨照,直體本然

,機關不露

。以此不同之風光,臨濟影響了武士道

,而茶道

、花道、俳句

、枯山水等

,則依于曹洞。更直接地講

,日人民族性中之“菊花與劍”

,一收一放,看似兩極

,西方甚至以之為矛盾之民族性格

,其實皆立于禪。劍

,乃生殺之事

,與臨濟多相關;菊花,固詩人情性

,則以曹洞為家風

。

曹洞默照,日本禪藝術多透露著這層消息:花道當下靜處

,俳句直下會心

,而枯山水更不似可以觀、可以游

、可以賞

、可以居的中國園林,它只讓行者獨坐其前

,直契絕待

。茶道則在小小的茶寮中透過單純極致的行茶

,讓茶人茶客直入空間、茶味

、器物

,乃至煮水聲,以契于一如

。

除了曹洞默照的影響,日本茶道之形成規(guī)矩嚴整的形式

,也緣于日人向以秩序聞名之民族性

。此民族性既因于地小人稠,天災又多

,需更強之群體性才好生存的環(huán)境

,也緣于單一民族的單純結構,及萬世一系的天皇與封建制度

?div id="d48novz" class="flower left">

?傊毡局疄橐恢刃蛐悦褡骞滩淮?div id="d48novz" class="flower left">

。也因此

,以外規(guī)形塑內在,乃成為日人貫穿于生活

、藝術

、修行的明顯特征。而茶道

,即經由不逾之規(guī)矩

,日復一日之磨煉,將心入于禪之三昧

。

默照禪的機關不露

,澄然直觀,正能在最簡約的條件下與物冥合

,故茶寮簡約

,茶室數疊,器物亦皆內斂

。在此

,要的不是放,是收;不是繁華

,是簡約;不是率性

,是規(guī)范。茶味本身更不是目的

,一切都為了達致禪之三昧

。

日本茶道如此

,中國茶藝不然,許多地方甚且相反

。

中國茶藝歷史悠久

,卻幾度變遷,葉茶壺泡之形式起自于明

,論歷史

,并不早于抹茶道。日本茶道依禪而立

,中國茶藝則立基文人

,盡管宋后文人常有與禪親近者,但根柢情性畢竟有別

。

文人系世間通人

,他原有鐘鼎及山林兩面,所謂“達則仕

,不達則隱”

,此仕是儒,此隱則為道

。中國文人多“外儒內道”

。外儒是讀書致仕,經世致用;內道

,則多不以老莊哲思直接作為生命之指引

,更毋論“齊萬物、一得失”之終極解脫

,它主要以藝術樣態(tài)而現

,為文人在現實之外開啟生命的另一空間,使其在現世困頓中得一寄情之安歇

。

這藝術

,以自然為宗,映現為基點

,是對隱逸山林的生活向往

,作用于具體,則有田園詩

、山水畫

、園林、盆栽等藝術形式之設

,而茶則為其中一端

。

茶產于自然,成于人文,固成就不同之茶性

,飲之

,卻都可回溯山川。而盡管茶藝中

,亦有標舉儒家規(guī)范者

,近世——尤其在臺灣,也多有想從中喝出禪味者

,但大體而言

,道家美學仍是中國茶藝之基點,以茶席契于自然仍是重要的切入

,而此切入則又以生活藝術的樣貌體現著

。

正如中國之園林與文人之山水,中國茶之于生命

,更多的是在生活中的寄情,讓日常中另有一番天地

,它是典型的生活藝術

,人以此悠游,不像禪般

,直講翻轉生命

。

正因寄情、悠游

,中國茶藝乃不似日本茶道般萬緣皆放

,獨取一味。直抒情性的茶藝

,總不拘一格

。文人既感時興懷,觸目成文

,茶席多的就是自身美感與懷抱的抒發(fā)

。而文人現實濟世之道固常多舛,此抒發(fā)乃更多地在放懷

,于是啜茶味

、品茶香、識茶器

、觀茶姿乃至以詩

、以樂相互酬唱,就成茶席雅事

。在此

,多的是人世的揮灑、生活的品味,較少修行的鍛煉

、入道的觀照

。

此外,中國茶在唐宋雖有一番風貌

,典型地成為文人藝術則在明代

,明季政治黑暗,文人外不能議論時政

,就只能在唯美世界中排遣自己

,明代茶書因此盡多對茶物茶事之講究,卻少茶思之拈提

。這也使茶藝極盡生活之所能

,物不厭其精,行不嫌其美

。其高者

,固能映現才情;其末者,也就流為逐物迷心之輩

。

談中日茶文化

,這文人與禪家、生活與修行確是彼此根本的分野所在

,它緣于不同的歷史發(fā)展與民族性

,最終形成自哲思、美學以迄器物

、行茶皆截然有別的兩套系統(tǒng)

。而也因這根柢分野,率意地在彼此間作模擬臧否乃常有“見樹不見林”之弊

。在此

,無可諱言地,總以茶文化宗主國自居的中國

,其識見尤多以己非人之病

。

然而,雖說不能率意臧否

,但特質既成對比

,正好可資映照,以人觀己

,乃多有能濟己身之不足者

。

就此,日本茶道雖言一門深入而契于三昧

,雖言以外境型塑內心

,但長期以降

,日人在茶道上的觀照,也常因泥于規(guī)矩而老死句下

。到日本參與茶席

,所見多的是只得其形、未得其旨之輩

,如千利休等人之標舉

,竟常只能在文獻中尋。

得其形

,未得其旨

,日人的茶道修行,在今日正頗有中國默照禪開山祖天童宏智所言

,“住山跡陳”之病

,而此跡陳,正需“行腳句親”來治

。此行腳

,在“佗寂”的基點上,或可嘗試注入臨濟乃至中國不同之禪風

,使其另有風光

。另外,則在多少讓其能不泥于狹義之修行樣態(tài)

。

修行,不只住山

,不只行腳;修行

,還可在生活。千利休晚年說茶道

,是“燒好水

,泡好茶”,是“冬暖之

,夏涼之”而已

,其實正預示了大道必易,畢竟

,能在日常功用中見道

,才真好凡圣一如。

此凡圣一如

,在日本

,須體得由圣回凡,在中國

,卻相反地

,須觀照由凡而圣。文人揮灑情性,雖看似自在無礙

,卻多的是自我的擴充

,乃至物欲的張揚,即便不然

,也常溺于美感

、耽于逸樂,因此更須回歸返照

,由多而一

,由外而內,由情性的流露到道藝的一體

,而日人之茶道恰可在此為參照

。直言之,要使中國茶藝不溺于自我

,禪

,就是一個必要的觀照。

禪

,原在中國大成而東傳日本

,宋后,漢本土文化重興

,宋明之儒者多受禪影響卻又大力辟禪

,而即便有近禪者,亦多狂禪文字禪之輩

,是以禪附和文人

。日本禪則不然,無論臨濟之開闔

、曹洞之獨照

,其禪風皆孤朗鮮明,恰可濟文人之病

。

談禪家與文人

、修行與生活,此文化之差異

,當然不只在茶

。就畫,宋后文人畫居主流

,禪畫卻東流日本且開后世濟濟風光

,這畫風之分野亦可參照。而就此

,坦白說

,談中日文化——尤其是茶

,雖歷史中有宗主輸入之分,有千絲萬縷之緣

,但與其入主出奴

,倒不如將兩者視為車之雙輪、鳥之雙翼

,反可從其中識得彼此之殊勝與不足

,而在不失自身基點上更成其大,更觀其遠

。

國人談日本文化

,向喜從它諸事皆以中國為師說起,而在保留中國唐宋古風上

,日本之于中國亦多有“禮失而求諸野”之處

,以是,對日人民族性于外來文化之迎拒乃至接受后之本土化歷程乃常忽略

。由此談中日文化之比較與借鑒

,自不免偏頗。

日本對中國文化之迎拒

,古琴是明顯例子

。唐時雖胡樂興盛,琴仍長足發(fā)展

,宋時更因漢本土文化復興而管領風騷

,明季琴書大量印行,琴派繁衍

,而此三時代

,日本接受中國大量影響,卻獨不見嚴格意義下唯一的文人樂器古琴在日本扎根

,僅明末清初永福寺東皋心越所傳“東皋琴派”以寥寥之姿寂寞傳承

,可見日人在接受外來文化時

,原自有它文化主體的選擇在

。

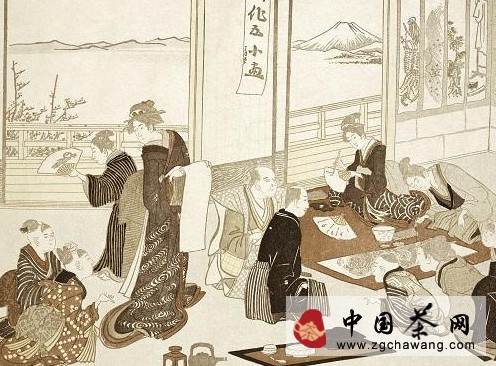

18世紀晚期日本江戶時代的繪畫作品描繪了一家人新年團聚時喝茶聚餐的情景

這主體選擇

,迎拒外

,更需注意的

,是因應自身需要的本土化作為

,以此

,日本許多事物雖都自外引入

,卻又深具日本特質

,而茶道則為其中之大者。

日本茶雖由臨濟宗僧明庵榮西由宋帶回

,但抹茶道卻為日本文化深刻之映現

,深深有別于中國茶藝

。這別,從形貌到內在

,從器物到美學

,從文化角色到生命境界,在在不同

。而所以如此

,則因日本茶道之落點在修行,中國茶藝之作用在生活

。

“茶禪一味”是茶文化中人人朗朗上口的標舉

,但它其實并不見于卷帙浩繁的中國禪籍,而系出自《碧巖錄》作者圜悟克勤東流日本的墨寶拈提

,但就這一墨寶拈提

,卻開啟并引導了日本近千年的茶道軌跡。

直言之

,日本茶道由禪而啟

,自來就是禪文化的一環(huán)。而禪

,宋時以臨濟

、曹洞分領天下,宗風大別

。臨濟禪生殺臨時

,開闔出入,宗風峻烈;曹洞禪默觀獨照

,直體本然

,機關不露。以此不同之風光

,臨濟影響了武士道

,而茶道、花道

、俳句

、枯山水等,則依于曹洞

。更直接地講

,日人民族性中之“菊花與劍”,一收一放

,看似兩極

,西方甚至以之為矛盾之民族性格,其實皆立于禪

。劍

,乃生殺之事

,與臨濟多相關;菊花,固詩人情性

,則以曹洞為家風

。

曹洞默照,日本禪藝術多透露著這層消息:花道當下靜處

,俳句直下會心

,而枯山水更不似可以觀、可以游

、可以賞

、可以居的中國園林,它只讓行者獨坐其前

,直契絕待

。茶道則在小小的茶寮中透過單純極致的行茶,讓茶人茶客直入空間

、茶味

、器物,乃至煮水聲

,以契于一如

。

除了曹洞默照的影響,日本茶道之形成規(guī)矩嚴整的形式

,也緣于日人向以秩序聞名之民族性

。此民族性既因于地小人稠,天災又多

,需更強之群體性才好生存的環(huán)境

,也緣于單一民族的單純結構,及萬世一系的天皇與封建制度

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?傊毡局疄橐恢刃蛐悦褡骞滩淮?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。也因此

,以外規(guī)形塑內在,乃成為日人貫穿于生活

、藝術

、修行的明顯特征

。而茶道

,即經由不逾之規(guī)矩,日復一日之磨煉

,將心入于禪之三昧

。

默照禪的機關不露

,澄然直觀,正能在最簡約的條件下與物冥合

,故茶寮簡約

,茶室數疊,器物亦皆內斂

。在此

,要的不是放,是收;不是繁華

,是簡約;不是率性

,是規(guī)范。茶味本身更不是目的

,一切都為了達致禪之三昧

。

日本茶雖由臨濟宗僧明庵榮西由宋帶回,但抹茶道卻為日本文化深刻之映現

,深深有別于中國茶藝

。這別,從形貌到內在

,從器物到美學

,從文化角色到生命境界,在在不同

。而所以如此

,則因日本茶道之落點在修行,中國茶藝之作用在生活

。

日本茶道如此

,中國茶藝不然,許多地方甚且相反

。

中國茶藝歷史悠久

,卻幾度變遷,葉茶壺泡之形式起自于明

,論歷史

,并不早于抹茶道。日本茶道依禪而立

,中國茶藝則立基文人

,盡管宋后文人常有與禪親近者,但根柢情性畢竟有別

。

文人系世間通人

,他原有鐘鼎及山林兩面,所謂“達則仕

,不達則隱”

,此仕是儒

,此隱則為道。中國文人多“外儒內道”

。外儒是讀書致仕

,經世致用;內道,則多不以老莊哲思直接作為生命之指引

,更毋論“齊萬物

、一得失”之終極解脫,它主要以藝術樣態(tài)而現

,為文人在現實之外開啟生命的另一空間

,使其在現世困頓中得一寄情之安歇。

這藝術

,以自然為宗

,映現為基點,是對隱逸山林的生活向往

,作用于具體

,則有田園詩、山水畫

、園林

、盆栽等藝術形式之設,而茶則為其中一端

。

茶產于自然

,成于人文,固成就不同之茶性

,飲之

,卻都可回溯山川。而盡管茶藝中

,亦有標舉儒家規(guī)范者

,近世——尤其在臺灣,也多有想從中喝出禪味者

,但大體而言

,道家美學仍是中國茶藝之基點,以茶席契于自然仍是重要的切入

,而此切入則又以生活藝術的樣貌體現著

。

正如中國之園林與文人之山水,中國茶之于生命

,更多的是在生活中的寄情

,讓日常中另有一番天地,它是典型的生活藝術,人以此悠游

,不像禪般,直講翻轉生命

。

正因寄情

、悠游,中國茶藝乃不似日本茶道般萬緣皆放

,獨取一味

。直抒情性的茶藝,總不拘一格

。文人既感時興懷

,觸目成文,茶席多的就是自身美感與懷抱的抒發(fā)

。而文人現實濟世之道固常多舛

,此抒發(fā)乃更多地在放懷,于是啜茶味

、品茶香

、識茶器、觀茶姿乃至以詩

、以樂相互酬唱

,就成茶席雅事。在此

,多的是人世的揮灑

、生活的品味,較少修行的鍛煉

、入道的觀照

。

此外,中國茶在唐宋雖有一番風貌

,典型地成為文人藝術則在明代

,明季政治黑暗,文人外不能議論時政

,就只能在唯美世界中排遣自己

,明代茶書因此盡多對茶物茶事之講究,卻少茶思之拈提

。這也使茶藝極盡生活之所能

,物不厭其精,行不嫌其美

。其高者

,固能映現才情;其末者,也就流為逐物迷心之輩。

談中日茶文化

,這文人與禪家

、生活與修行確是彼此根本的分野所在,它緣于不同的歷史發(fā)展與民族性

,最終形成自哲思

、美學以迄器物、行茶皆截然有別的兩套系統(tǒng)

。而也因這根柢分野

,率意地在彼此間作模擬臧否乃常有“見樹不見林”之弊。在此

,無可諱言地

,總以茶文化宗主國自居的中國,其識見尤多以己非人之病

。

然而

,雖說不能率意臧否,但特質既成對比

,正好可資映照

,以人觀己,乃多有能濟己身之不足者

。

就此

,日本茶道雖言一門深入而契于三昧,雖言以外境型塑內心

,但長期以降

,日人在茶道上的觀照,也常因泥于規(guī)矩而老死句下

。到日本參與茶席

,所見多的是只得其形、未得其旨之輩

,如千利休等人之標舉

,竟常只能在文獻中尋。

得其形

,未得其旨

,日人的茶道修行,在今日正頗有中國默照禪開山祖天童宏智所言

,“住山跡陳”之病

,而此跡陳,正需“行腳句親”來治

。此行腳

,在“佗寂”的基點上

,或可嘗試注入臨濟乃至中國不同之禪風,使其另有風光

。另外

,則在多少讓其能不泥于狹義之修行樣態(tài)。

修行

,不只住山

,不只行腳;修行,還可在生活

。千利休晚年說茶道

,是“燒好水

,泡好茶”

,是“冬暖之,夏涼之”而已

,其實正預示了大道必易

,畢竟,能在日常功用中見道

,才真好凡圣一如

。

此凡圣一如,在日本

,須體得由圣回凡

,在中國,卻相反地

,須觀照由凡而圣

。文人揮灑情性,雖看似自在無礙

,卻多的是自我的擴充

,乃至物欲的張揚,即便不然

,也常溺于美感

、耽于逸樂,因此更須回歸返照

,由多而一

,由外而內,由情性的流露到道藝的一體

,而日人之茶道恰可在此為參照

。直言之,要使中國茶藝不溺于自我

,禪

,就是一個必要的觀照

。

禪,原在中國大成而東傳日本

,宋后

,漢本土文化重興,宋明之儒者多受禪影響卻又大力辟禪

,而即便有近禪者

,亦多狂禪文字禪之輩,是以禪附和文人

。日本禪則不然

,無論臨濟之開闔、曹洞之獨照

,其禪風皆孤朗鮮明

,恰可濟文人之病。

談禪家與文人

、修行與生活

,此文化之差異,當然不只在茶

。就畫

,宋后文人畫居主流,禪畫卻東流日本且開后世濟濟風光