拳 與 道

-----在習練太極拳中領(lǐng)悟《道德經(jīng)》真諦

顧燕沖 莊小芳

|

道家崇尚自然 |

《道德經(jīng)》開創(chuàng)了我國古代哲學(xué)思想的先河,是道家智慧的最高載體之一。對我國200O年來思想文化的各個方面產(chǎn)生了深遠的影響。它崇尚道法自然,返璞歸真,主張唯道是從,無為而治;強調(diào)天人合一,性命雙修,以及一系列的對立轉(zhuǎn)化的辯證思想,如動靜、虛實、剛?cè)?div id="4qifd00" class="flower right">

太極拳的理論和行拳之中無不體現(xiàn)出《道德經(jīng)》思想的影響.它是真正實踐拳以載道、以拳演道、拳道合一思想的指南。是“窮理、盡性、至命”之道,是心理與生理的雙修之道。

一、“道”是“拳”追求的境界

讀《道德經(jīng)》可明哲理

1.對“道”的探究?div id="d48novz" class="flower left">

《道德經(jīng)》第二十五章曰“人法地,地法天,天法道,道法自然。”老子認為道是先于天地的萬物之母,是最源頭,是淳樸的渾然而成的原始規(guī)律。太極拳之源亦為“道”,它亦可追隨老子所講的“道”;第一章曰“故常無,欲以觀其妙,常有,欲以觀其徼”,意思是從無形處看到萬物的微妙

太極拳“道”的境界。《道德經(jīng)》四十二章中講“道生一

3.拳道人合一。老子在《道德經(jīng)》中提出了“道”的概念,第二章說“有無相生

《道德經(jīng)》道法自然,德行天下

二

道家思想是我國傳統(tǒng)思想文化的兩大源流之一

從太極拳柔的特點來看

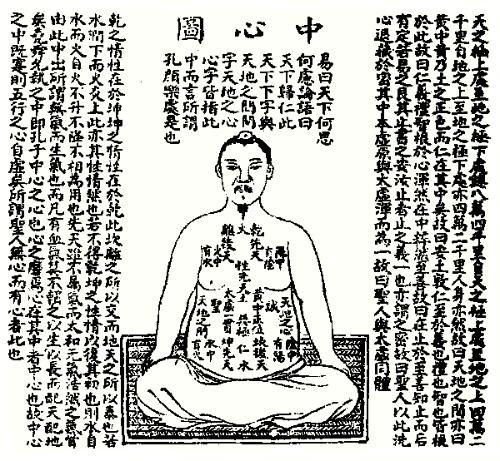

2.從太極拳靜的特點來看?div id="m50uktp" class="box-center"> !兜赖陆?jīng)》第十六章,第三章都有談到靜修道的狀態(tài),“致虛極,守靜篤”;“虛其心、實其腹,弱其志,強其骨”。保持心境是空明寧靜狀態(tài),排除外界的干擾、誘惑使心靈的清明;讓心恬淡虛無,沒有意識,意欲寧靜致遠,虛空盛道。讓真氣充實小腹即下丹田或氣海,這也是氣充小腹,氣實合道。行氣方可聚實,聚實方可成道。陳子明在《陳氏世傳太極拳術(shù)》中提到“太極拳之精神以虛靈為極致”。如何入靜,《道德經(jīng)》在第五十六章就指出要“塞其穴,閉其門,挫其銳,解其紛”,即要不露鋒芒,消除雜念,以達到人的意識神志的寧靜和精神高度內(nèi)斂。老子的這種修道狀態(tài)直接指導(dǎo)了太極拳“含胸拔背”、“氣沉丹田”的形成。例如:太極拳對身法的要求有“立身中正、提頂?shù)跻d、含胸拔背、空胸實腹”。這也促使了太極拳擁有的道家及道教思想的這種獨特思維方式和修煉狀態(tài)。使我們把太極拳拳術(shù)中外在的手

3.從太極拳松的特點來看。柔靜松是太極拳行拳中渾然不可分的,松是道家功法的“空”、“虛”的外在表現(xiàn)形式,是意識引導(dǎo)的身心放松,以調(diào)意、調(diào)神、調(diào)身、調(diào)息,調(diào)動全身氣血運行,疏經(jīng)通絡(luò),培養(yǎng)元氣。《道德經(jīng)》第三十九章上說:“神得一以靈”.這里“一”可理解為“道”的意思。就是說神得一故能變化無形。太極拳也講究以靜養(yǎng)神,以神養(yǎng)靈,達到“煉精化氣

從無為的角度來看

三、太極拳的養(yǎng)生性

《道德經(jīng)》中有極為豐富的養(yǎng)生之道

可以說習練太極拳能幫助我們修煉身體洗滌心靈 本文地址:http://www.mcys1996.com/ddjy_102/1242.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán)

上一篇:

女性無漏與丹道修煉