韓吉紹

|

坐觀天地遠見遐 ,忽然萬里渡江河。以龍為馬云為車,時入天門見大家 。

|

引 言

《黃帝九鼎神丹經(jīng)》(以下簡稱《九鼎丹經(jīng)》),現(xiàn)存文獻最早見于晉葛洪(83-363)《抱樸子內篇》著錄引用 。關于此書的來歷,葛洪如是說:“昔左元放于天柱山中精思

,而神人授之金丹仙經(jīng)

,會漢末亂

,不遑合作

,而避地來渡江東,志欲投名山以修斯道

。余從祖仙公,又從元放受之

。凡受《太清丹經(jīng)》三卷及《九鼎丹經(jīng)》一卷、《金液丹經(jīng)》一卷

。余師鄭君者

,則余從祖仙公之弟子也

,又于從祖受之,而家貧無用買藥

。余親事之

,灑掃積久,乃于馬跡山中立壇盟受之

,并諸口訣訣之不書者

。江東先無此書

,書出于左元放

,元放以授余從祖

,從祖以授鄭君

,鄭君以授余

,故他道士了無知者也

。”葛洪又云該書另有祭圖法

1卷。根據(jù)葛洪所述,九鼎丹與太清丹、金液丹乃中國煉丹術早期最重要的三種大丹法。

華夏道祖——軒轅黃帝

九鼎丹托名于黃帝,系匯總漢代頗為流行的黃帝鑄鼎于荊山而仙去的傳說。據(jù)《史記》

記載,漢武帝時齊地方士公孫卿云:“黃帝采首山銅,鑄鼎于荊山下。鼎既成,有龍垂胡髯下迎黃帝。黃帝上騎,群臣后宮從上者七十余人,龍乃上去。余小臣不得上,乃悉持龍髯,龍髯拔,墮,墮黃帝之弓。百姓仰望黃帝既上天,乃抱其弓與胡髯號,故后世因名其處曰鼎湖,其弓曰烏號。”

既托名于黃帝,表明該丹法具有至高地位?div id="d48novz" class="flower left">

!吨芤讌⑼酢吩峒熬哦Φぃ疲骸拔┪羰ベt

,懷玄抱真

,服煉九鼎

,化跡隱淪

,含精養(yǎng)神

,通德三光

?div id="4qifd00" class="flower right">

!蔽宕頃宰⒃唬骸拔汗^三皇修九鼎丹而服食

,致含精養(yǎng)神

,通德三光,化淪無形

,以為神仙

,賓于上帝

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!彼侮愶@微更云:“魏君慮世人不達,故又指古之圣賢懷玄抱真

,莫不服食九鼎

,通德三光

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!绷禾蘸刖埃?/span>

56-536)欲煉丹,所舉丹法之首即“黃帝九鼎九丹”

。

然而,葛洪之后《九鼎丹經(jīng)》并未得到廣泛流傳

,其丹法知之者寡

。至中唐,梅彪甚至認為它已經(jīng)失傳,《石藥爾雅》(撰于

806年)卷下“論諸大仙丹有名無法者”位列其首的便是黃帝九鼎丹。這當然是一個誤會。事實上,從南北朝至唐,九鼎丹法一直流傳不絕。如《太平御覽》卷671引《登真隱訣》,述太極真人九轉還丹法,其中提到九鼎丹,云“昔黃帝火九鼎于荊山

,《太清中經(jīng)》亦有九鼎丹法”

。陶弘景在茅山建藥屋靜院時甚至發(fā)現(xiàn)了前人合九鼎丹的遺物:“《登真隱訣》云:昔李明于此下合九鼎丹以外玄洲

,發(fā)掘基址

,屢得破瓦器

,乃其舊用

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!?/span>

又如孫思邈(約581-682)《太清丹經(jīng)要訣·諸丹目錄三品》記神仙出世大丹異名13種,其首即為黃帝九鼎丹,并說:“右諸大丹等

,非世人所能知之。今復標題其名

,記斯篇目,而終始不可速值也

,是以其間營構方法

,并不陳附此。其有好事者

,但知其大略也?div id="jfovm50" class="index-wrap">!贝送?div id="jfovm50" class="index-wrap">,還有少數(shù)丹經(jīng)引述過《九鼎丹經(jīng)》的內容

。

總之,盡管九鼎丹是所謂“非世人所能知之”而流傳不廣的大丹,但其丹法并口訣還是被載于典籍流傳下來

,《正統(tǒng)

道藏》便保存有兩種九鼎丹文獻 ,一為

《九轉流珠神仙九丹經(jīng)》 ,二為

《黃帝九鼎神丹經(jīng)訣》 ,以下分別論之。

一、《九轉流珠神仙九丹經(jīng)》與九鼎丹法

《九轉流珠神仙九丹經(jīng)》(以下簡稱《流珠經(jīng)》),

2卷,題太清真人述

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!锻ㄖ尽に囄穆浴分?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,作二卷

,但不題作者

。唐代道經(jīng)《道典論》卷

4有引述,作《真人流珠九轉神仙九丹經(jīng)》,其文云:

“真人曰:服九丹令人神仙度世,長生久視,長服之壽萬世。九丹者

,九道也

,九方也

,治之各自有道

,治九丹凡一法也

。第一之丹名華丹

,第二之丹名神符丹

,第三之丹名神丹

,第四之丹名還丹

,第五之丹名餌丹,第六之丹名宜丹

,第七之丹名深丹,第八之丹名伏丹

,第九之丹名寒丹也。

”

另一部年代不明的道經(jīng)《上清道寶經(jīng)》云:“九丹者 ,九道,如九方也

,服之壽萬世

。第一丹名九華

,第二神符

,第三龍丹

,第四還丹

,五餌丹,六瑓丹

,七深丹,八伏丹

,九寒丹

。真人流珠九轉神仙九丹經(jīng)

。

”

以上二書所記九丹名稱與《流珠經(jīng)》不盡相同,后者“眶”字闕筆

,知其源于宋本

。

《流珠經(jīng)》的內容可以分成四部分:第一為卷上前闕九丹歌文,第二為歌文注釋

,第三為九丹作法及功效

,第四為卷下篇末所附諸神仙方(包括餌雄黃方

、真人神水法

、合藥用仙人鳳綱法

、呂恭起死方、采服芝法

、淮南神仙方),其中第二

、三部分混合在一起

,第四部分與前三部分無直接關系

。

經(jīng)中九丹名稱分別為丹華、神符、神丹、還丹 、餌丹

、煉丹

、柔丹

、伏丹、寒丹

,與葛洪所言九丹名稱完全相同

。該經(jīng)卷下云:“九鼎者

,九丹也

?div id="m50uktp" class="box-center"> !庇帧饵S帝九鼎神丹經(jīng)訣》卷

12云 ,黃帝九鼎神丹第一之法名曰丹華

,復有一名號曰流珠九轉

。同書卷

20引《九鼎丹隱文訣》云,九丹第一之丹有二名,一名流珠九轉,二名丹華。根據(jù)以上信息可以斷定,《流珠經(jīng)》所述九轉流珠丹法即九鼎丹法。

《流珠經(jīng)》的編撰年代不甚明確。陳國符根據(jù)九丹中第一、二、三、六丹及總論之歌文,認為其用韻有兩漢例,有東漢例,有西漢例,故斷定歌文當于西漢末東漢初出世。又據(jù)經(jīng)中“解曰”一段所用四地名滎陽、河南、洛陽及穎川郡的設置時代,認為此解乃西漢至隋代人所撰,具體不能確定。

孟乃昌則認為,歌文撰寫應在《神農本草經(jīng)》之后、《本草經(jīng)集注》之前,注文則較陶弘景為晚。關于《流珠經(jīng)》中歌文的出世時代我們留待下文再討論,這里先分析《流珠經(jīng)》的編撰時代

。

《流珠經(jīng)》題太清真人述。又經(jīng)中有“三五”之名(

磁石、鉛屬太陰

,位在子

,其數(shù)一

;丹砂屬陽

,位在午

,其數(shù)九

;雄黃屬土

,其數(shù)五

。故曰一五九

,凡十五

,故真人名為三五

),此隱名見于《抱樸子內篇》所引《太清丹經(jīng)》而不是《九鼎丹經(jīng)》:“合之當先作華池赤鹽艮雪玄白飛符三五神水,乃可起火耳?div id="d48novz" class="flower left">

以上兩點皆表明《流珠經(jīng)》與太清經(jīng)傳統(tǒng)有關,反映出該經(jīng)編撰時代較晚,因為九鼎丹法與太清丹法在葛洪時尚涇渭分明,其后二者關系漸趨復雜,出現(xiàn)九鼎丹法摻雜太清丹法的現(xiàn)象(關于這個問題的詳細討論見下文)。至于更具體的判斷依據(jù),仍需從地名入手來尋找。

《流珠經(jīng)》歌文注釋和丹法部分提到的地名不多,如第一丹“解曰”中的“土釜滎陽

、河南

、洛陽及潁川郡者”

,以及第三丹的“真雄黃

、雌黃皆出正陽武都

,武陽亦有雄黃”

。按武陽出雄黃未見他處記載

,此地名在唐前出現(xiàn)多次

,根據(jù)中古以前雄黃的出產地域推斷

,此武陽當為西魏所置武陽郡

,屬武州

,治所在葭蘆縣(今甘肅武都縣東南

70里白龍江東岸),北周時郡縣并廢

。而此武都當為西魏所置武都郡

,同屬武州

,治所在石門縣(今甘肅武都縣西北

40里石門鄉(xiāng),一說在今武都縣東南)

,北周改為永都郡

。

至于“解曰”中的滎陽、河南、洛陽及潁川亦當為同時期郡名,全都位于北方地區(qū),與《抱樸子內篇》惟云南方土釜同理,皆源于南北分割之故。根據(jù)以上地名分析推測

,《流珠經(jīng)》應撰于西魏時北方地區(qū)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!端鍟そ?jīng)籍志》著錄有《真人九丹經(jīng)》

1卷,疑即此書原本

。

至于《流珠經(jīng)》卷下所附諸神仙方,葛洪與陶弘景多有引述

,可知其淵源較古

。如

餌雄黃方在《抱樸子內篇·仙藥》中的雄黃餌服法中有提及,但系本經(jīng)方法的概括

。

合藥用仙人鳳綱法在葛洪《神仙傳》有記載,內容為本經(jīng)法之節(jié)略

。呂恭之事亦見《神仙傳》

,但內容不同

。此方中有“桂三種者”一句

,按《本草經(jīng)集注》桂條云:“案《本經(jīng)》唯有菌桂

、牡桂

,而無此桂

,用體大同小異

,今世用便有三種

,以半卷多脂者單名桂

,入藥最多

,所用悉與前說相應?div id="m50uktp" class="box-center"> !断山?jīng)》

乃并有三種桂,常服食 ,以蔥涕合和云母蒸化為水者

,正是此種爾?div id="m50uktp" class="box-center"> !庇志饤l云:“《仙經(jīng)》乃有用菌桂,云三重者良

,則判非今桂矣,必當別是一物

,應更研訪

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!睋?jù)此疑“三種”可能為“三重”之誤

。

采服芝法部分內容同《抱樸子內篇·仙藥》記載。

淮南神仙方中的陳永伯之事見葛洪《神仙傳》,惟文字略有差異

。本經(jīng)云生地黃出渭城

,而《本草經(jīng)集注》干地黃條陶注曰:“生渭城者乃有子實

,實如小麥

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;茨掀呔⒂弥?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!被茨贤跗呔?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,即本經(jīng)之淮南神仙方

。

《流珠經(jīng)》九丹歌文注釋詳略不一,且部分歌文或與注釋混淆難以區(qū)分,或無注釋,因此已無法完全恢復歌文原貌。今在陳國符工作的基礎上,將明顯為歌文的句子摘錄如下:

……婚親多。道士持戒游五都 。其子四千金銀加。子明炊婦與赤爐

。用口牙如黃真多

。蒸覆柔筒中如巴

。子明惶悸內懷河

。鄰里雄黃及丹砂。轉相和解謝其家

。牡蠣赤石使不邪

。雪霜紫色若蔥華。后乃相聽兩性和

。日暮腸動應感加

。夫妻共戲色忽華。陰陽以會樂不過

。即日生子如積沙。銅羽次藥土龍和

。化金銀……水……一斤一銖慎無多

。食如黍粟飛相過

。坐知天地遠見他

。忽然萬里渡江河

。以龍為馬云為車

。時入天門見大家

。身比日月在欲何

。盡見賢圣相對羅

。靈龜駢鵝神蝦蟆

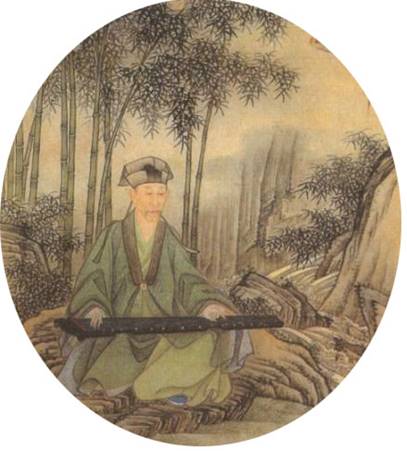

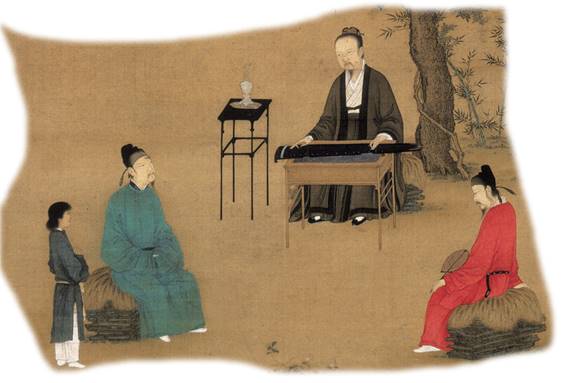

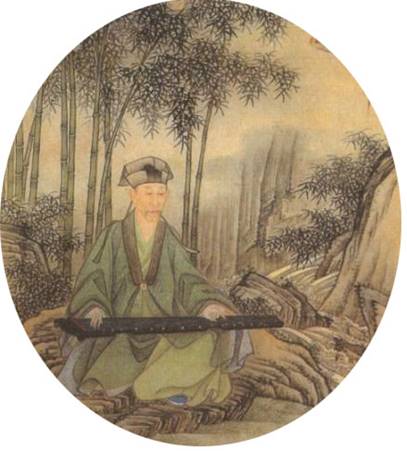

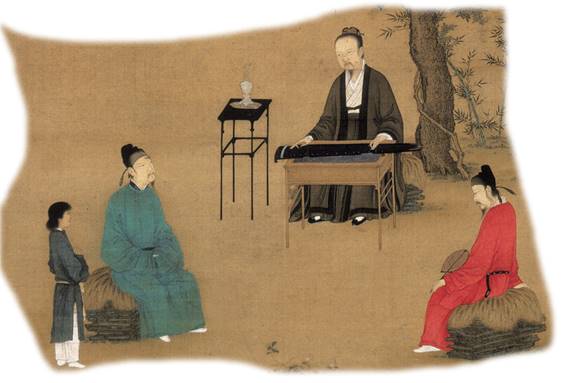

。伯牙鼓琴玉女歌

。青腰起舞悲相和。但獨煩冤當奈何

。身遂服食神丹華。邪氣不害疾不過

。幸得度世吉無他

。

真人曰:第二之丹名神符。本生太陽河伯余。其子四千相與俱。河上姹女誠獨姝。娥眉白易如明珠。長沙好砂色由由。少小貞信不用夫。東西南北父母俱。身不玷污清若珠。好待賢士相待須 。勇悍敢語言若書

。安心懷能才有余

。不校人女妄吹噓

。子明媒之使共居

。與不相聽欲上書

。后復會面神丈夫。子明迫之用赤釜

。后竟相聽色由由。四時生子若神廬

。五色光顏厚寸余。和以黃戍復如初……以行水上足不濡……

真人曰:第三之丹名神丹。五色參差誠可觀。本自正陽武都間。潔凈白面又大神。常得賢士兩萬錢。面色較好□目燔。晨昏夜暮止名山。方士劫之不敢焉。取下土石……服之系之皆大神。子明合會使相親。雄雌合得火飛精。善涂其際致令堅。取上飛雄雌黃精。和以龍膏物相因。食之不死壽萬年。坐使諸神……奴婢雞狗皆可仙。凡人服藥亦皆然……常居石室依名山。能得神丹皆升天。百官雞犬青云間。世皆歷盛去甚難。

真人曰:第四之丹名還丹。男子兄弟通九人……

真人曰:第五之丹名曰餌丹。本自長沙武陵士

。太一旬石朱氏子。子明媒之與賢士

。……神爵子

。……服之不久三旬日

。萬神侍從皆事已。玉女青腰皆可使

。

真人曰:第六之丹名煉丹。所出微妙諸神仙。乃出蠻夷巴越間。目如珠光口如丹。賢者不取人民間。飛流八石三旬間。子明和調令可丸。小火以泥涂釜際。八石當飛如雪霜。和以龍膏物相因。亦可服食黃白成。諸神敬諾聽己言……女子服之亦飛仙……作藥不食糖苦捐。如身涂污去之難。

真人曰:第七之丹名柔丹。圣人齋戒成大神。當求河女以為姻。與鉛合精作金銀