黃河

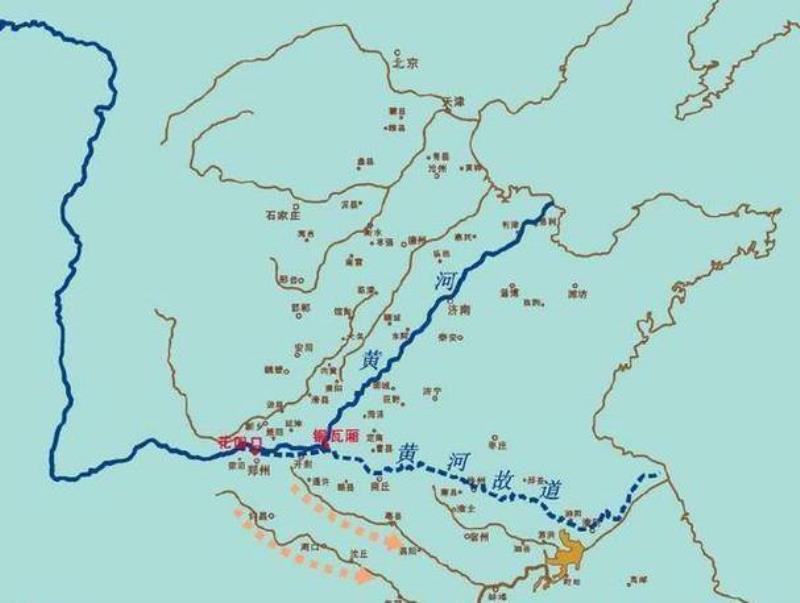

在中國古代,黃河因其獨(dú)特的地理位置和自然條件

,成為了連接中原腹地與周邊地區(qū)的重要水道。特別是在秦漢統(tǒng)一之后,隨著絲綢之路的開辟,黃河船運(yùn)不僅承擔(dān)起了內(nèi)陸貿(mào)易的任務(wù),還是對外交流的重要途徑之一。黃河沿岸的諸多城市,如長安(今西安)、洛陽等,皆因河而興,成為當(dāng)時的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。黃河船運(yùn)不僅促進(jìn)了物資的流通,也為人才的匯聚提供了便利,進(jìn)而推動了科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)等方面的進(jìn)步。早在先秦時期

,人們就已經(jīng)認(rèn)識到黃河在交通運(yùn)輸方面的潛力。不過,真正意義上對黃河進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)與利用,則始于秦始皇統(tǒng)一六國之后。秦朝為了鞏固邊疆、加強(qiáng)中央集權(quán),對黃河進(jìn)行了初步的治理到了隋唐時期

,隨著大運(yùn)河的開通,黃河與長江之間建立了直接聯(lián)系,這標(biāo)志著黃河航運(yùn)進(jìn)入了全盛階段。唐代長安城作為國際大都會,其繁榮離不開黃河航運(yùn)的支持。宋代以后,雖然經(jīng)濟(jì)重心南移,但黃河仍保持著重要的經(jīng)濟(jì)地位,直到明清時期,黃河仍然是溝通南北經(jīng)濟(jì)命脈的關(guān)鍵。黃河船運(yùn)所承載的貨物種類繁多

,反映了古代中國豐富的物產(chǎn)和發(fā)達(dá)的手工業(yè)水平。其中,糧食是最重要的運(yùn)輸物資之一,通過黃河從富饒的黃河流域運(yùn)往其他需要的地方,保證了國家的糧食安全和社會穩(wěn)定。另外,絲綢、瓷器等高檔商品也通過黃河遠(yuǎn)銷國內(nèi)外,成為中國古代重要的出口商品,展示了當(dāng)時高超的手工藝技術(shù)。黃河船運(yùn)對古代中國社會產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響

然而,黃河船運(yùn)也面臨著諸多挑戰(zhàn)

經(jīng)過京杭大運(yùn)河,因?yàn)榈搅藮|線黃河以北地區(qū),地勢南高北低,河水可以自己流向北方。

大運(yùn)河(Grand Canal)

,是中國東部平原上的偉大工程,是中國古代勞動人民創(chuàng)造的一項(xiàng)偉大的水利建筑,為世界上最長的運(yùn)河,也是世界上開鑿最早、規(guī)模最大的運(yùn)河大運(yùn)河始建于公元前486年

地跨北京

京杭大運(yùn)河全程可分為七段:

(1)通惠河:北京市通州區(qū)內(nèi)

(2)北運(yùn)河:通州區(qū)至天津市

(3)南運(yùn)河:天津至臨清

(4)魯運(yùn)河:臨清至臺兒莊

(5)中運(yùn)河:臺兒莊至清江

(6)里運(yùn)河:清江至邗溝,入長江

(7)江南運(yùn)河:揚(yáng)州

隋煬帝開鑿大運(yùn)河的原因是:主要是為了加強(qiáng)南北交通,鞏固隋朝對全國的統(tǒng)治

開皇年間

大運(yùn)河的經(jīng)濟(jì)價值:大運(yùn)河開通后

隋唐大運(yùn)河跨越地球10多個緯度

擴(kuò)展資料

作用與意義

1

2

、促進(jìn)沿河城市的繁榮。唐、北宋的頻繁開鑿、疏浚

——隋唐大運(yùn)河

一、目的

隋煬帝開鑿運(yùn)河的政治目的是為了控制江南廣大地區(qū)

,使長江三角洲地區(qū)的豐富物資運(yùn)往京都洛陽。但他在三巡游江都(南京)時,乘四層高的龍舟,帶領(lǐng)蕭皇后及眾多佳麗從京城洛陽浩浩蕩蕩的順流南下。運(yùn)河中船舶相接綿延二百余里

;騎兵沿岸護(hù)衛(wèi),旌旗蔽野;替龍船搖櫓拉纖的都是年輕的宮女,輕擺柳腰,嬌喘吁吁,成為一道亮麗的風(fēng)景;而宮女們梳妝洗下的脂粉流滿了運(yùn)河,據(jù)說香氣數(shù)月猶在。二、作用

在古代坐船既快捷又能載重

,往往比走旱路要方便許多。船大,可運(yùn)兵,可運(yùn)馬,可運(yùn)糧食,可運(yùn)草料,可運(yùn)煤炭,可運(yùn)石材,大大地加快加大了當(dāng)朝物流,便于人民遷徙拓寬了人類的活動空間,加強(qiáng)了隋唐王朝對南方的軍事與政治統(tǒng)治

它把中原文化帶到了北方

,帶到了南方,也把北方草原游牧文化、南方魚米桑茶水鄉(xiāng)文化帶到了中原,促進(jìn)了民族之間的融合與交流以及中外的國際交流。大運(yùn)河仿佛也為鑒真東渡日本、馬可波羅游中國、鄭和下西洋做好前期準(zhǔn)備。三、地位

大運(yùn)河充當(dāng)中國漕運(yùn)的重要通道歷時1200多年

。清代中葉后,山東北運(yùn)河淤塞。道光五年(1825年)江南糧米便改由海運(yùn)至天津,再轉(zhuǎn)北京。1911年津浦鐵路通車,大運(yùn)河就逐漸湮廢。到1949年前山東境內(nèi)河段和中運(yùn)河已不能通航。里運(yùn)河水位不穩(wěn),時常決堤成災(zāi)。1949年后對里運(yùn)河進(jìn)行了全面整治

,興建船閘和節(jié)制閘,并開辟新河道使河湖分開。在里運(yùn)河的南段開辟瓦鋪至六圩港間的入江新航道,縮短了與江南運(yùn)河間的航程。中運(yùn)河也經(jīng)過拓浚和改建江南運(yùn)河原由鎮(zhèn)江市區(qū)入江,由于河道狹窄淤淺

擴(kuò)展資料

修建背景:

在古代

陸地上的運(yùn)輸雖不受河道的限制

當(dāng)然

-大運(yùn)河

黃河和長江是東西走向,運(yùn)河是南北走向

本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160194.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享

上一篇:

?" rel="prev">

長江何以成為古代交通的大動脈?

下一篇:

?" rel="prev">

古代交通奇跡之茶馬古道是如何誕生的庭表示后悔.png)

初為啥寧死不應(yīng)<div id=)