自宋朝起

起初

另一條渠道是河運

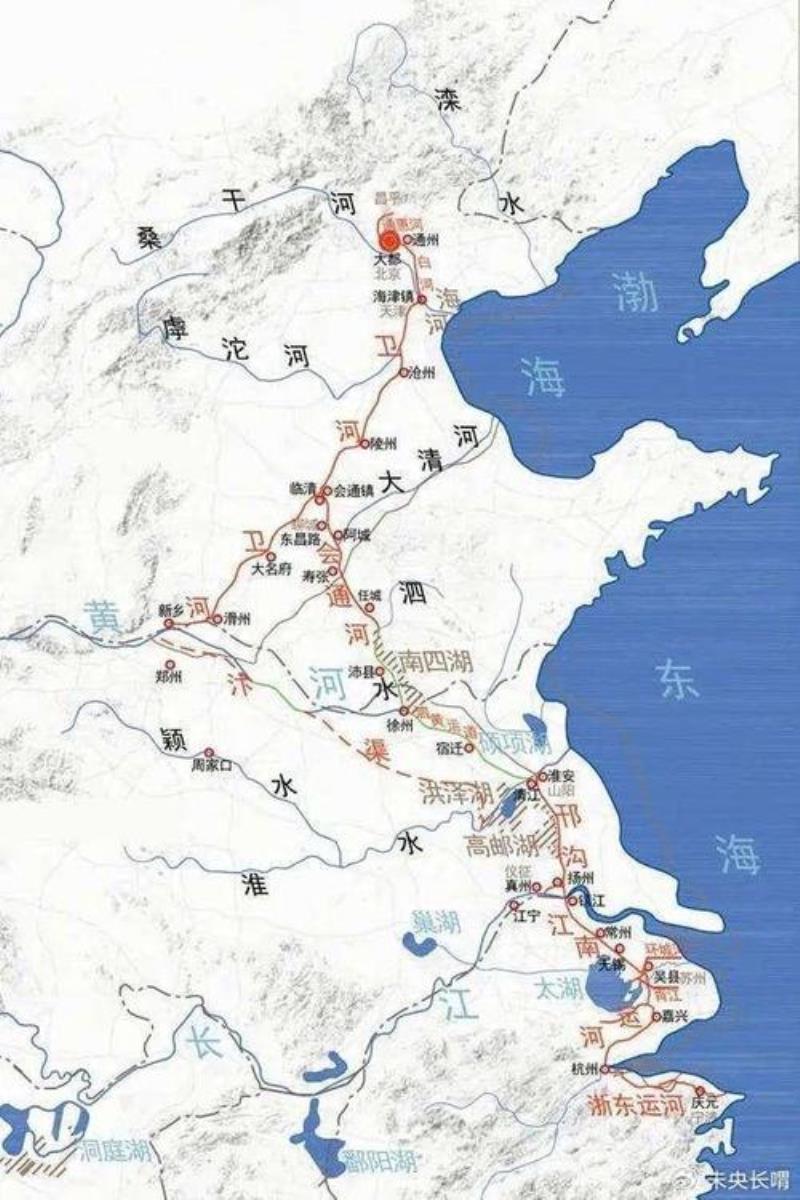

元朝統(tǒng)治者迫切需要有一條徑直而安全的水道

,從大都直達江南。為實現(xiàn)這一愿望,關鍵問題是山東地區(qū)能否穿鑿運河,只要在這里鑿出一條渠道,南北直運問題便可迎刃而解。忽必烈派杰出的水利名家郭守敬深入當?shù)卣{(diào)查,得出肯定的答案后,便在至元十九年(公元1282年),委派兵部尚書奧魯赤組織人力,在濟州(今濟寧市)境內(nèi)施工。第二年完成,這便是濟州河。它南起濟州魯橋,北到須城(治所在今東平縣)安山,長150里左右汶水和泗水是運河附近兩條稍大一點的河道,都發(fā)源于魯中山地

。前者向西向北流,是大清河的上源。后者向西向南流,是淮水的支流。兩者之間,還有一條小水叫洸〔guang光〕水(一說洸水為汶水汊流),其流域地勢又比汶、泗略高。于是,建設者們分別在汶、泗上游各建一座攔河壩,將汶、泗兩水集中于洸水,沿洸水河道至任城(在今濟寧市境)進入新開的濟州河。濟州河一部分水南流,回到泗水故道,下通淮水;一部分水北流,回到汶水故道,汶水下通大清河。濟州河的穿鑿,溝通了淮水和大清河。汶、泗兩水,雨季由于濟州河位于魯中山地西緣

,比南面的泗水河道和北面的汶水河道都高,因此,南北河床的縱比降都偏大。比降偏大,不僅航行困難,而且河水也容易流失。濟州河本來水源不足,過多的河水流失,便會導至斷航。為了解決這個問題,建設者們在比降較大的河段上,修建了一批閘門,無船時,閉閘保水,來船時,開閘通航。大清河原是古濟水的下游

,它下注渤海。這樣首先建議穿鑿這條運河的是壽張(治所在今山東梁山縣西北)縣尹韓仲暉和太史院史邊源

魯西一帶

本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160262.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權

上一篇:

中原水運樞紐鴻溝

<div id=)