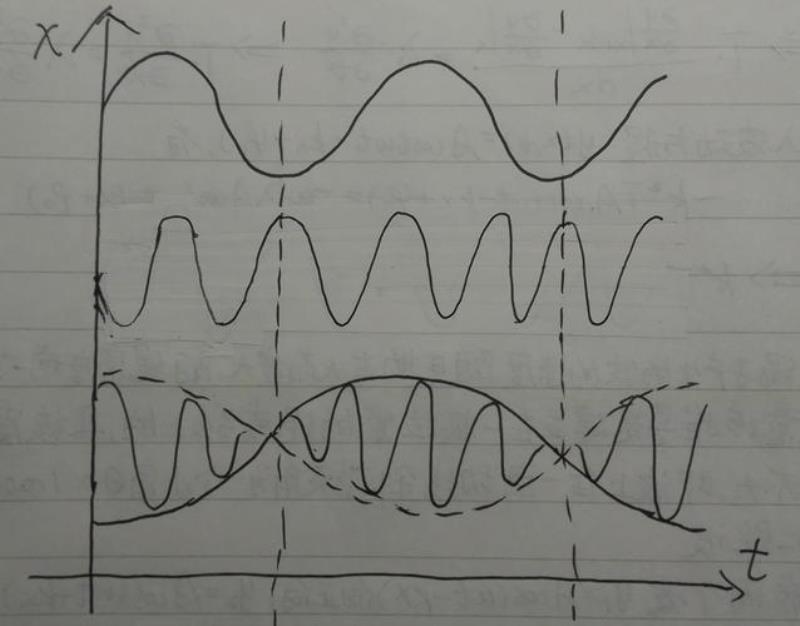

人們常見到水面波和繩子波,它們傳播能量的方向和振動方向相垂直

,因此這種波叫橫波?div id="4qifd00" class="flower right">上古時(shí)代

丁丁當(dāng)當(dāng)來把檀樹砍

砍下檀樹放河邊

河水清清紋兒像連環(huán)。

……

做車輪兒砍樹響丁當(dāng)

砍來放在大河旁

河水清清圈兒連得長。

《管子·侈靡篇》寫道:“蕩若流水

約公元1世紀(jì)時(shí)

魚長一尺

這段文字的前一句

到了明代

物之沖氣也,如其激水然

敲擊物體使空氣產(chǎn)生的波動如同石擊水面波。這就是宋應(yīng)星的結(jié)論

。當(dāng)然

,聲波是縱波,水波是橫波。古代人由于受到時(shí)代的局限,對這一點(diǎn)分不清,我們是不能苛求的。本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160335.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理

上一篇:

《墨經(jīng)》光學(xué)

下一篇:

尖劈與斜面

槲褐屹t不把手伸向此種人.png)