在我國(guó)

,《西游記》的故事幾乎家喻戶曉,人們都知道有一位唐代高僧——唐僧

其實(shí)

玄奘(公元602—664年)原姓陳,名祎〔yi一〕

,洛州緱氏縣(今河南偃師)人。生于隋代仁壽二年(公元602年),13歲時(shí)隨二哥陳素做了洛陽(yáng)凈土寺的僧人,后來(lái)云游成都、長(zhǎng)安等地,小有名氣。在研習(xí)佛理中,他覺(jué)得流傳在中國(guó)的佛教經(jīng)典矛盾重重,為了學(xué)習(xí)佛教真義,他決定親往佛教發(fā)源地天竺(印度)尋求真經(jīng)。后由長(zhǎng)安,經(jīng)河西走廊,穿過(guò)變幻莫測(cè)的沙漠地帶、危險(xiǎn)峻峭的冰川區(qū)等,終于到達(dá)印度。在當(dāng)時(shí)最著名的佛教中心那爛陀寺等處學(xué)習(xí)多年,后又遍歷印度各地,學(xué)問(wèn)劇增。公元642年12月在曲女城(今印度卡季)召開(kāi)的有五天竺(全印度)18個(gè)國(guó)家的國(guó)王和6000多僧人參加的佛教經(jīng)典教義答辯會(huì)上,由玄奘擔(dān)任論主(主講人),開(kāi)講經(jīng)義并負(fù)責(zé)答辯(1)玄奘的西行旅程與經(jīng)歷

唐貞觀三年(公元629年)秋

玄奘一路上穿過(guò)了許多驚險(xiǎn)之地

如他記述出玉門(mén)關(guān)后

盡管路途艱險(xiǎn)

(2)玄奘的地理認(rèn)識(shí)與意義

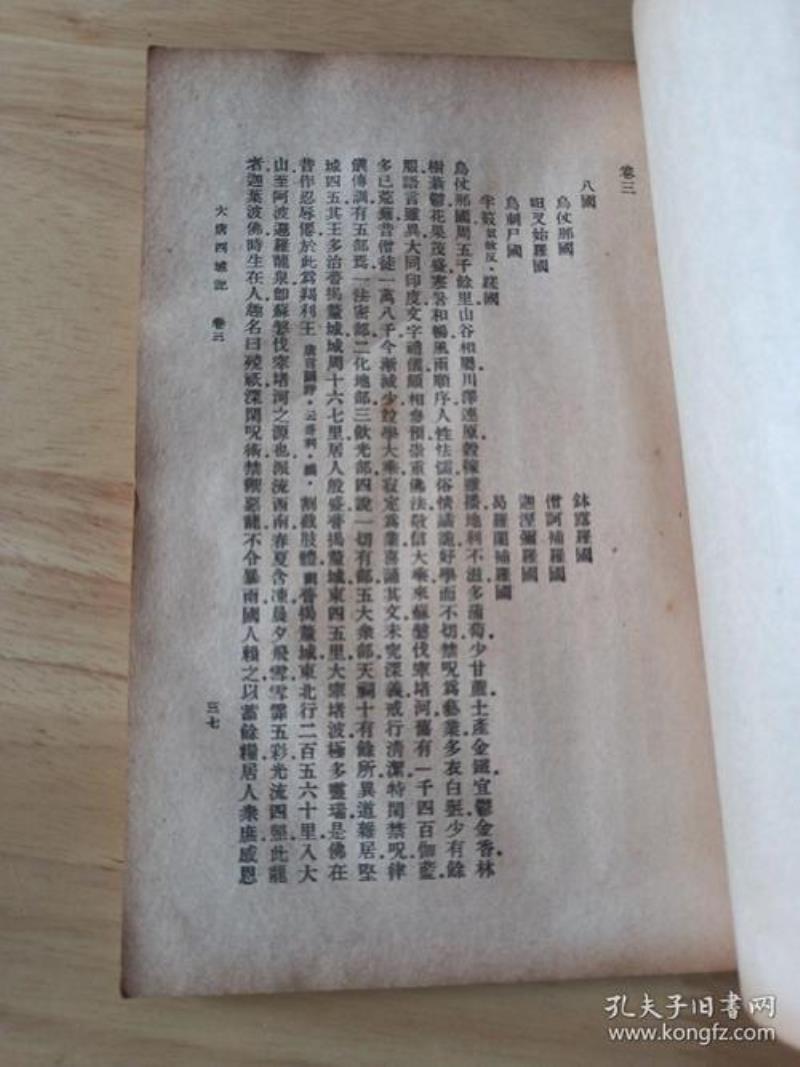

玄奘及其《大唐西域記》在我國(guó)地理學(xué)發(fā)展史上的地位,就在于他記述了我國(guó)人民對(duì)印度等地的地理新認(rèn)識(shí)

如對(duì)印度的地理認(rèn)識(shí)

五印度(當(dāng)時(shí)印度分五部分)之境

,周九萬(wàn)余里,三垂大海,北背雪山。北廣南狹,形如半月。畫(huà)野分區(qū),七十余國(guó)。時(shí)特暑熱,地多泉濕。北乃山阜隱軫,丘陵瀉鹵,東則川野沃潤(rùn),疇□〔long垅〕膏腴;南方草木榮茂;西部土地磽〔qiao敲〕確。正確指出了印度半島的北寬付款南窄的疆土形狀

,以及半島上的氣候特征和南、北、東、西的自然景觀特點(diǎn)。再如關(guān)于阿耆尼國(guó)(今新疆焉耆縣)的記述

,也是古代最詳細(xì)的文字記錄之一。卷一記道:阿耆尼國(guó)東西六百余里,南北四百余里

。國(guó)大都城,周六七里,四面據(jù)山,道險(xiǎn)易守。眾流交帶,引水為田。土宜糜黍宿麥香棗蒲(葡)萄梨柰〔nai奈〕諸果。氣序和暢,風(fēng)俗質(zhì)真?div id="d48novz" class="flower left">這里他僅用100多字

,就清楚的介紹了阿耆尼國(guó)的面積、都城、地形、水利、物產(chǎn)、氣候、服飾、貨幣、政治、宗教以及交通位置。這比過(guò)去的資料要翔實(shí)得多再如關(guān)于伊塞克湖

大清池,或名熱海

正是因?yàn)椤洞筇莆饔蛴洝芬粫?shū)以其詳實(shí)的記錄,向當(dāng)時(shí)我國(guó)人民介紹了中亞

、印度各地豐富多采的地理、人文新知識(shí),所以,它不僅是唐代的一部著名地理著作,也是今天從事中亞、印度歷史地理研究的重要典籍。因而,玄奘與《大唐西域記》不僅在中國(guó)地理學(xué)史上,而且在世界地理學(xué)史上都具有重要地位。本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160391.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處

上一篇:

清初的地理學(xué)新思想與地理成就

下一篇:

潘季馴治黃理論中的地理思想

北京時(shí)<div id=)

他沒(méi)參加過(guò)紅軍,也沒(méi)加入八路軍<div id=)

男子在日本受審當(dāng)庭表示后悔.png) ,當(dāng)庭表示后悔">

,當(dāng)庭表示后悔">

:知青下鄉(xiāng)<div id=)

條件就退兵崇禎當(dāng)初為啥寧死不應(yīng)<div id=)

最尷尬的3個(gè)姓<div id=)