(1)大地測(cè)量與地理認(rèn)識(shí)

明末清初

利瑪竇之外

正是在這種新知識(shí)的刺激下

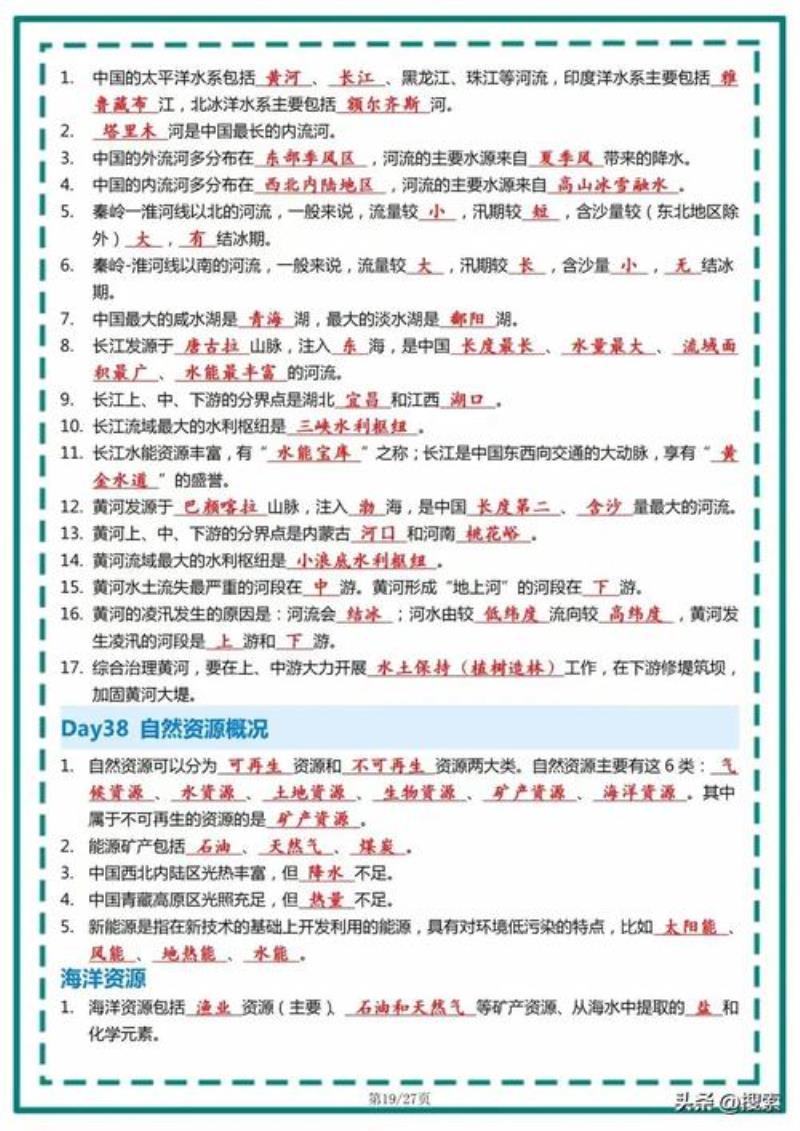

自康熙四十六年(公元1707年)在北京附近試測(cè)并繪制地圖,到康熙五十六年(公元1717年)康熙皇帝聘請(qǐng)外國(guó)傳教士雷孝思

、杜德美、白晉等人率領(lǐng)我國(guó)測(cè)繪人員,進(jìn)行了歷時(shí)10年的我國(guó)第一次大規(guī)模全國(guó)大地測(cè)量工作。共測(cè)繪了全國(guó)641個(gè)(未計(jì)西藏)經(jīng)緯度基點(diǎn),其中北直隸48處,江南37處,山西28處,山東28處,浙江30處,河南29處,江西30處,陜西28處,湖廣54處,四川28處,廣東37處,海南島7處,貴州25處,福建30處,云南30處,蒙古93處,遼東8處,廣西28處,臺(tái)灣7處,吉林、黑龍江36處。此外,還派在欽天監(jiān)學(xué)習(xí)過(guò)數(shù)學(xué)的喇嘛楚兒沁藏布蘭木占巴等前往西藏進(jìn)行測(cè)量(后因遇叛亂騷擾,到恒河源后便停止了)。因?yàn)槲鞅钡貐^(qū)新疆準(zhǔn)噶爾貴族叛亂,所以當(dāng)時(shí)的測(cè)量只限于哈密。到乾隆時(shí)期,平定了新疆等地叛亂后,即開(kāi)始了第二次對(duì)全國(guó)經(jīng)緯度的測(cè)量。這次主要工作是:在內(nèi)地調(diào)整測(cè)繪了一些經(jīng)緯基點(diǎn)利用這兩次大地測(cè)量數(shù)據(jù),采用經(jīng)緯度和投影法

這些在大地測(cè)量基礎(chǔ)上編制的地圖

,不僅是制圖技術(shù)進(jìn)步的標(biāo)志,無(wú)疑也是我國(guó)人民對(duì)當(dāng)時(shí)中國(guó)及其周邊地區(qū)地理深入認(rèn)識(shí)的一個(gè)標(biāo)志此外

(2)新的地理思想

由于受西方科學(xué)地理學(xué)原理和方法的影響,以及長(zhǎng)期的地理知識(shí)積累

劉獻(xiàn)廷(公元1648—1695年)

,字繼莊,又字君賢方輿之書(shū)所紀(jì)者

他這里的“天地之故”

劉獻(xiàn)廷的這一思想

顧祖禹(公元1631—1692年),字復(fù)初

知求地利于崇山深谷、名城大都

這種地理思想出自他大量歷史事件研究的基礎(chǔ)之上,而且在17世紀(jì)初就明確提出

孫蘭,明末清初地理學(xué)家

孫蘭在關(guān)于革新中國(guó)古代地理學(xué)傳統(tǒng)方面

志也者志其跡,記也者記其事

“說(shuō)”的內(nèi)容包括有:

何以為山

,何以為川,山何以峙,川何以流,人何以生,國(guó)何以建,山何以分支別派,川何以輸瀉傳流,古今何以遞變?yōu)檠馗?div id="4qifd00" class="flower right">顯然

,孫蘭這種強(qiáng)調(diào)重視自然地理、人文地理規(guī)律研究的思想,與劉獻(xiàn)廷革新中國(guó)古代地理學(xué)傳統(tǒng)的思想一樣,代表了當(dāng)時(shí)的進(jìn)步地理學(xué)思想。本文地址:http://www.mcys1996.com/guoxue/160390.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請(qǐng)聯(lián)系管理員,我們會(huì)立即處理,本站部分文字與圖片資源來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實(shí),我們會(huì)第一時(shí)間予以刪除,并同時(shí)向您表示歉意,謝謝!

上一篇: 世界上最早的子午線實(shí)測(cè)

下一篇: 玄奘與《大唐西域記》

北京時(shí)<div id=)

男子在日本受審當(dāng)庭表示后悔.png) ,當(dāng)庭表示后悔">

,當(dāng)庭表示后悔">

:知青下鄉(xiāng)<div id=) ,歷史留下了誰(shuí)的記憶.png" alt="游覽青年點(diǎn):知青下鄉(xiāng)

,歷史留下了誰(shuí)的記憶.png" alt="游覽青年點(diǎn):知青下鄉(xiāng)最尷尬的3個(gè)姓<div id=) ,第1個(gè)僅有17人

,第1個(gè)僅有17人 ,但為何會(huì)迅速敗亡了原因很簡(jiǎn)單.png" alt="陳勝吳廣最先反秦

,但為何會(huì)迅速敗亡了原因很簡(jiǎn)單.png" alt="陳勝吳廣最先反秦 ,明王朝就垮了因?yàn)槲褐屹t不把手伸向此種人.png" alt="為何魏忠賢剛被殺,明王朝就垮了 因?yàn)槲褐屹t不把手伸向此種人" onerror="nofind(this)" >

,明王朝就垮了因?yàn)槲褐屹t不把手伸向此種人.png" alt="為何魏忠賢剛被殺,明王朝就垮了 因?yàn)槲褐屹t不把手伸向此種人" onerror="nofind(this)" >