神道穴別名神通穴,沖道穴,臟俞穴。

1

神道穴

,屬督脈。神即心神,道即通道,心藏神,穴在心俞旁,如同心神之通道,故名神道。穴在第五椎節(jié)下間,平兩側(cè)心俞穴

,內(nèi)應(yīng)心。因心藏神,穴為心氣之通道,主治神志疾病,故名神道。神

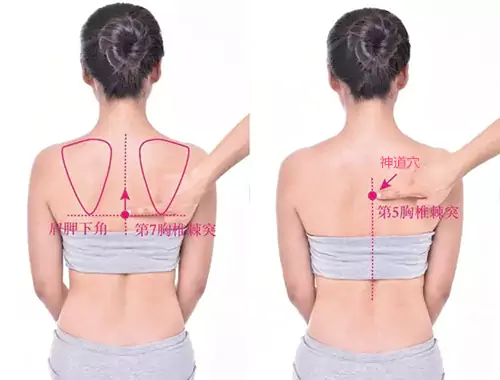

,指精神;道為通道。意其為胸中之神氣,又指道路。像其地位高顯,如日如心也。神道者,胸中之神氣,乃日與心之意也。謂其平齊心俞,下接靈臺(tái)為心神出入之道路。心俞在椎之兩側(cè),與心氣相連神道 神道。神 神道穴 中醫(yī)認(rèn)為 2 穴位含義:督脈陽氣在此循其固有通道而上行 取穴方法:神道穴位于后背部 功能作用:壯陽益氣 主治病癥:心痛,怔忡 穴位配伍: 神道配關(guān)元,治身熱頭痛 臨床運(yùn)用:肩背痛、感冒咳嗽 艾灸療法:艾炷灸3-5壯 神道穴 神道穴有寧心安神、清熱散風(fēng)作用 神道穴有寧心化痰 神道穴處脊背上部 神道穴可以治療各種心臟疾患,尤其對于心肌缺血引起的各種癥狀 此外 治療心肌缺血之法——刺激神道穴:點(diǎn)按法,按揉法 按摩手法: 點(diǎn)按法:拇指指關(guān)節(jié)按壓神道穴 按揉法:拇指指關(guān)節(jié)按壓神道穴 目錄1拼音2英文參考3概述4神道穴的別名5出處6穴名解7所屬部位8沖道穴的定位9沖道穴的取法10沖道穴穴位解剖 10.1層次解剖10.2穴區(qū)神經(jīng) 2英文參考 Shéndào GV11 [中國針灸學(xué)詞典] 3概述 沖道為經(jīng)穴別名[1][2]。出《循經(jīng)考穴編》 穴位 神道 漢語拼音 Shendao 羅馬拼音 Shentao 美國英譯名 God's Path 各 神道為經(jīng)穴名(Shéndào GV11,DU11)[3][4] 4神道穴的別名 臟俞(《備急千金要方》) 5出處 《針灸甲乙經(jīng)》:神道 6穴名解 神即心神,道即通道 神,指精神 7所屬部位 胸椎[5] 8沖道穴的定位 標(biāo)準(zhǔn)定位:神道穴在背部 神道穴位于脊柱區(qū) 神道穴位于背部第五 神道穴在督脈的位置 神道穴在胸椎的位置 神道穴在胸椎的位置 神道穴在胸椎的位置(肌肉) 神道穴在胸椎的位置(骨骼) 9沖道穴的取法 俯伏或俯臥 神道穴位于脊柱區(qū) 俯伏坐位或俯臥位 10沖道穴穴位解剖 神道穴下為皮膚 皮膚→皮下組織→棘上韌帶→棘間韌帶[9]。 布有第五胸神經(jīng)后支的內(nèi)側(cè)支和第五肋間動(dòng)脈后支[7]。 11沖道穴的功效與作用 神道穴具有寧神安心 神道穴有寧心安神、清熱散風(fēng)作用[3] 神道穴有寧心化痰 12沖道穴主治病證 神道穴主要用于心神及外感疾患等:如心痛,驚悸 神道穴主要用于心神及外感疾患等:如心痛 神道穴主治心悸 神道穴主治心痛,心悸 神道穴主治健忘 心驚 13刺灸法 斜刺0.5~1寸 《針灸大成》:禁針 注意:神道穴不宜深刺,以防損傷脊髓[8] 刺椎間腧穴有麻電感時(shí)應(yīng)立即拔針或停止深刺[11] 艾炷灸3~5壯 14沖道穴的配伍 神道穴配心俞治癲癇[3]。 神道穴配神門 神道穴配關(guān)元治頭痛 神道配少海 神道配百會(huì) 神道配關(guān)元 神道配幽門 神道配心俞 15文獻(xiàn)摘要 《黃帝內(nèi)經(jīng)素問·刺熱》:五椎下間主肝熱。 《針灸甲乙經(jīng)》:身熱頭痛 《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》:治寒熱頭痛 《針灸大成》:主傷寒發(fā)熱 16沖道穴研究進(jìn)展 人體背部穴位主治:

1、絡(luò)卻穴

身體方面:頭痛眩暈

2

身體方面:頭暈?zāi)垦!⑹?div id="d48novz" class="flower left">

3

身體方面:失眠多夢

皮膚方面:魚尾紋、面部皺紋

4、大杼穴

身體方面:咳嗽

皮膚方面:神經(jīng)性皮炎

5

身體方面:感冒咳嗽、心慌驚恐

皮膚方面:紅血絲

6

身體方面:虛胖

皮膚方面:面色青黃

7、筋縮穴

身體方面:少氣乏力

皮膚方面:皮膚粗糙

8、脊中穴

身體方面:消化不良、胃酸胃痛

氣血特征:氣血物質(zhì)為天部的陽氣

運(yùn)行規(guī)律:吸熱后循督脈上傳身柱穴。取穴

功能主治

神道配神門

神道配百會(huì)

神道配心俞、厥陰俞

神道配心俞,治癲癇

神道配神門、三陰交,治失眠

神道配關(guān)元,治頭痛

神道配心俞

神道配少海

神道配幽門養(yǎng)生保健

沖道簡介

國

代

號(hào) 中國 GV11 日本 11 法

國 莫蘭特氏 VG10 富耶氏 IVG10 德國 LG10 英國 Gv11 美國 Go1110.1層次解剖

皮膚→皮下組織→棘上韌帶→棘間韌帶[3]10.2穴區(qū)神經(jīng)

13.1刺法

一般針尖微向上斜刺0.5~1.0寸[3][9][7]。13.2灸法

可灸[3][9][8]。16.1對食管的作用

人體后背穴位圖