<sup id="kwqog"></sup>

穴位解析釋義

溫溜穴(逆注穴,蛇頭穴 1 2 3、蛇頭 4 5 附注:溫溜穴為手陽明經(jīng)郄穴 溫溜穴意義:大腸經(jīng)的陽熱經(jīng)氣在此聚集并緩慢蒸散 取穴 取穴方法:溫溜穴屈肘 溫溜穴 人體穴位圖功能主治 功能作用:散發(fā)大腸經(jīng)氣血之熱,向大腸經(jīng)以外的天部提供水濕 主治疾?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。?/p> 《針灸甲乙經(jīng)》:瘧,面赤腫 喉痹不能言:溫溜 艾灸療法: 艾條灸5-10分鐘 按摩療法: 1.用是指指腹按壓溫溜穴 2.突然鼻出血時 據(jù)《針灸甲乙經(jīng)》及《醫(yī)宗金鑒》等書記述,手陽明大腸經(jīng)所屬穴共二十穴 :商陽 一、取穴步驟 手上的經(jīng)絡有六條 手陽明大腸經(jīng):從食指的指尖起,沿食指的拇指側上邊 本文地址:http://www.mcys1996.com/jingluo/57695.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權,注重分享

上一篇:

手陽明大腸經(jīng):下廉穴

下一篇:

手陽明大腸經(jīng):偏歷穴

氣血特征:氣血物質為天之天部的水濕云氣,其性較干燥

運行規(guī)律:水濕云氣以緩慢的蒸散之狀循大腸經(jīng)向上傳輸

3.溫溜有驅寒的作用,所以經(jīng)常手涼、手心愛流冷汗的人可以多揉溫溜經(jīng)絡養(yǎng)生:手陽明大腸經(jīng)

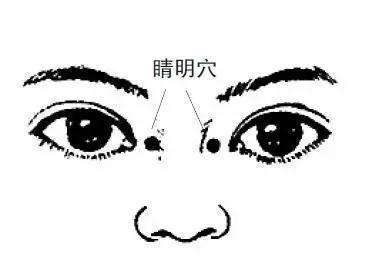

另有一條支脈,從缺盆處向上走至頸部,并貫通頰部,而進入下齒齦中,其后再從口內(nèi)返出而繞行至口唇旁,左右兩脈在人中穴處相交會,相交之后,左脈走到右邊,右脈走到左邊,再上行挾于鼻孔兩側,而在鼻翼旁的迎香穴處與足陽明胃經(jīng)相接

《靈樞·經(jīng)脈》:“大腸手陽明之脈,是動則病齒痛手陽明大腸經(jīng)/下廉

【第一步】陽溪與曲池連線上

【第二步】分四等份

【第三步】分3等份

二、重要結構

肘橫紋下4寸

三

下廉(手臂的保護神)

①肘臂痛;

②頭痛

③腹脹

四、定位

在前臂

五、按摩

將食指與中指并攏,以指腹垂直按壓下廉,左右臂各1-3分鐘,可減輕運動系統(tǒng)(疾病所導致的疼痛。

六、艾灸

隔物灸儀艾灸

時間:30-40分鐘;溫度:38-45 ;

艾條懸灸

時間:5-10分鐘;

艾炷灸

時間:3-5壯。手上的穴位有哪些

1、手太陰肺經(jīng)有少商,魚際,太淵,經(jīng)渠,列缺

2

3、手少陰心經(jīng)有少沖,少府,神門,陰郄,通里,靈道。

4、手陽明大腸經(jīng)有商陽,二間,三間,合谷,陽溪,偏歷,溫溜穴位

5

6人體的手陽明大腸經(jīng)在什么位置?