<sup id="kwqog"></sup>

曼生壺在我國紫砂工藝史上獨樹一幟的奇特現(xiàn)象,歷經(jīng)200年滄桑變換

曼生是一位在書畫、金石

曼生設計茗壺十八式,在中國工藝美術(shù)設計歷史上是一件重要之事

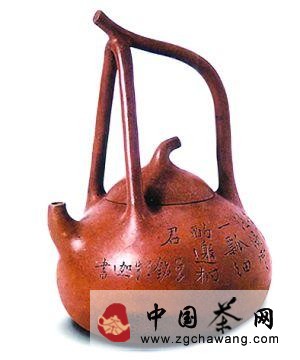

紫砂珍品“曼生十八學士壺”是清代著名金石篆刻家

曼生壺集藝術(shù)、歷史

紫砂壺的出現(xiàn)始于宋代

。紫砂工藝的真正鼎盛期是明代,此時紫砂工藝異軍突起,陶壺應運而生,風靡天下,人們不再垂青于用金、銀善翻新樣雕鏤兼長,制有數(shù)十種類型

。如“竹節(jié)梅花壺”。雍正時增加了雕花填彩、泥金銀等工藝。有“描金梅花筆筒”。嘉慶年間,由揚彭年兄妹所造,陳曼生設計刻劃的“曼生壺”,詩、書、畫、刻富于文采。道光時邵大亨所制又以渾樸見長。石軒紫砂刻字是陳曼生

。本名陳鴻壽1768-1822,字子恭本文地址:http://www.mcys1996.com/cha/26597.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

上一篇: 世界最全的鑒茶寶典

下一篇: 不可不讀的茶葉小知識

.png)

展.png)