《郭氏益元樁》是由六組動(dòng)作組成的樁式運(yùn)動(dòng)。全套動(dòng)作都是站在原地進(jìn)行

,雖有前后左右跨步的動(dòng)作

,但不移動(dòng),不行走

,適合在室內(nèi)練習(xí)

,不受場(chǎng)地和氣候的影響。

這套功法具有健腦益智

,增強(qiáng)人體元?dú)?div id="jfovm50" class="index-wrap">,提高睡眠質(zhì)量,提高呼吸能力等多方面的效果

。尤其在增強(qiáng)老年人的運(yùn)動(dòng)功能上具有非常強(qiáng)勁的作用

。對(duì)預(yù)防和治療肩周炎,預(yù)防老年肥胖

,改善糖尿病患者下肢的血液循環(huán)和促進(jìn)康復(fù)等均具有顯著功效

。

第一節(jié) 熱身運(yùn)動(dòng)

熱身運(yùn)動(dòng)是郭氏益元樁不可分割的組成部分,每次練功都要認(rèn)真做好每一個(gè)動(dòng)作

。

(1)頸部旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——雙腳分開略比肩寬

,腳尖盡量向內(nèi)撇,成八字腳站立

,膝部微屈

。左臂屈肘仰掌,右手握著左手

,四指向下扳壓

。

先做頭部左右扭轉(zhuǎn)各6~12次,再做頭部前后左右側(cè)傾各3次

,然后仰起頭

,下頜向前

、向下、向內(nèi)

、向上各做3次

,然后反向各做3次,再正反各做2次

、1次

。最后按順時(shí)針與逆時(shí)針?lè)较蚪惶孢M(jìn)行旋轉(zhuǎn),先后各旋轉(zhuǎn)3圈

、2圈

、1圈。

(2)腰部旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——雙腳分開略比肩寬平行站立

。右臂屈肘仰掌

,左手握著左手,四指向下扳壓

。

先按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)腰部3圈

,再按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)腰部3圈。依此再各自旋轉(zhuǎn)2圈

、1圈

。然后依此方法旋轉(zhuǎn)尾椎3圈、2圈

、1圈

。

(3)膝部旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——雙腳相距一拳平行站立。左臂屈肘仰掌

,右手握著左手

,四指向下扳壓。

雙腿屈膝

,向左、向下

、向右

、向上轉(zhuǎn)動(dòng)膝部,順時(shí)針3次

,逆時(shí)針3次

。再順逆各轉(zhuǎn)2次、1次

。

(4)單腿獨(dú)立

,膝與踝關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——先左腿屈膝獨(dú)立,右腿提膝使腳尖點(diǎn)地

,左臂屈肘仰掌

,右手握著左手

,四指向下扳壓。

右腿屈膝提起

,以小腿先做逆時(shí)針后再做順時(shí)針旋轉(zhuǎn)各3圈

、2圈、1圈

。然后膝部伸直

,以踝關(guān)節(jié)做順時(shí)針和逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)各3圈、2圈

、1圈

。接著,腳板向上翹起和壓下各6次

。

然后右腿屈膝獨(dú)立

,左腿提膝使腳尖點(diǎn)地,右臂屈肘仰掌

,左手握著左手四指向下扳壓

。左腿屈膝提起。右腿重復(fù)上述動(dòng)作(先做順時(shí)針

,后做逆時(shí)針)

。

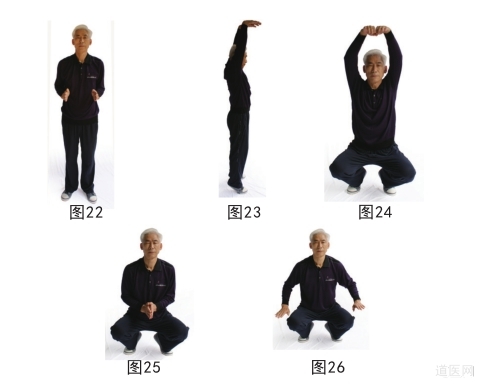

(5)下蹲起身運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——雙腳尖外撇成倒八字站立,腳跟相距約兩拳

。右臂屈肘仰掌

,右手握著左手,四指向下扳壓

。

先踮起腳后跟緩慢下蹲至大腿與小腿緊貼在一起

,然后緩慢起身踮起腳后跟站直。共做6次

。

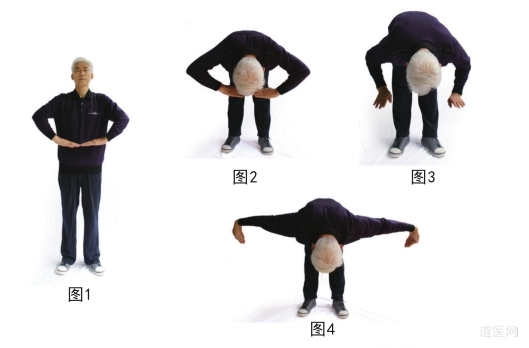

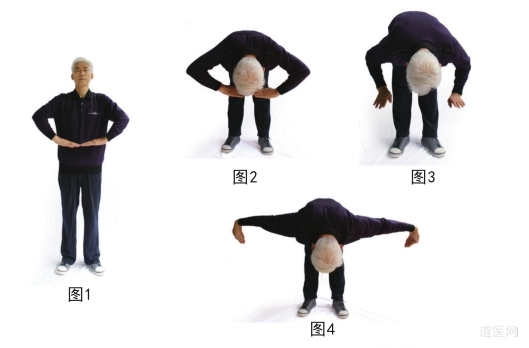

(6)彎腰仰身運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——雙腳平行站立

,腳跟相距約與肩寬。

雙腿挺直

,緩慢進(jìn)行深度彎腰

。大約需要用30~60秒左右,分幾步將腰彎至最大限度之后稍停一會(huì)兒起身

。彎腰與仰身均重復(fù)做3次

,腰部彎下的幅度應(yīng)一次比一次大,第二次應(yīng)盡量使雙掌貼到地面上并保持半分鐘左右起身

。第三次應(yīng)盡量用手握住腳后跟

,適當(dāng)用力促使臉部盡可能貼近雙腿,甚至于使頭部夾在雙腿中間

,稍停一會(huì)兒起身

。每次起身時(shí)應(yīng)先用雙掌扶著腳背

,使腰部放松約半分鐘,再扶著膝部之上的大腿處

,上半身處于水平狀態(tài)約半分鐘

,然后緩慢仰起。站直后雙腳尖向外撇

,雙手叉腰

,上身緩慢向后仰至所能達(dá)到的程度,保持30~60秒之后緩慢仰起

。

如果在做彎腰仰身運(yùn)動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn)腰部氣血運(yùn)行不暢

,彎腰過(guò)程中常常出現(xiàn)局部性的急劇刺痛,則要輔以拍打

、按摩

。若腰部嚴(yán)重受涼,經(jīng)拍打

、按摩仍無(wú)濟(jì)于事

,則應(yīng)暫停一天或幾天。

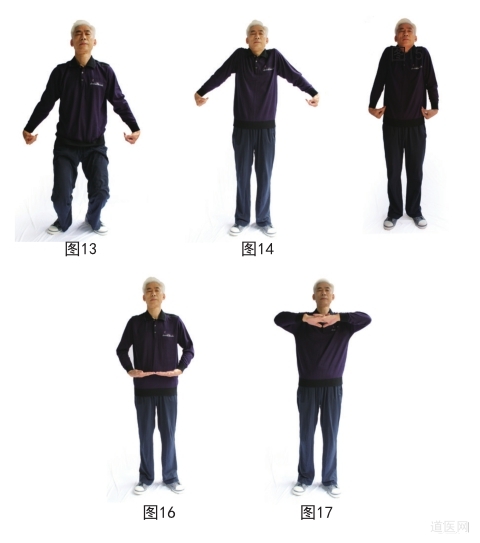

(7)胸部擠擴(kuò)運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)——雙腳分開略比肩寬

,腳尖盡量向內(nèi)撇

,成八字腳站立,膝部微屈

。

雙臂屈肘平舉至與肩等高

,指尖相對(duì),掌心向下

。兩邊大臂先向內(nèi)擠

,后向外展,雙小臂一上一下

,盡量保持直線運(yùn)動(dòng)

,上下交替進(jìn)行各12次。

(8)肩部運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)同上

。

雙臂伸直下垂

。雙肩先向下壓,再向上聳起各12次

。接著雙肩同時(shí)做順時(shí)針和逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)各12圈。

(9)肘

、腕旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)同上

。

雙臂向前平舉,雙掌翹起

,掌心向前

。雙掌先轉(zhuǎn)成掌心向后

,接著指尖向后、向下轉(zhuǎn)動(dòng)

,至胸前時(shí)

,掌背相貼,指尖對(duì)著胸口

,繼續(xù)向下

、向前轉(zhuǎn)動(dòng)至恢復(fù)原狀,連續(xù)轉(zhuǎn)12圈

,再沿相反方向轉(zhuǎn)12圈

。

(10)握拳扭臂運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)同上。

雙臂向前平舉

,掌心向上

。先將雙手拇指扣在掌心上,接著依次將食指

、中指

、無(wú)名指和小指扣在拇指上,從扣拇指之時(shí)起

,雙臂同時(shí)向內(nèi)扭轉(zhuǎn)

,至四指扣住拇指時(shí),拳背幾乎相對(duì)(掌部大約扭轉(zhuǎn)250~270度)

。然后按相反的順序先伸直五指

,再依小指、無(wú)名指

、中指

、食指的順序?qū)⑺闹缚墼谡菩纳希詈蟀涯粗缚墼谑持父恳还?jié)上

,同時(shí)扭轉(zhuǎn)雙臂至恢復(fù)原狀

。這一組動(dòng)作中,握拳扣指和扭轉(zhuǎn)手臂要協(xié)調(diào)而快速進(jìn)行

。正反各12次

。

(11)握拳彈指運(yùn)動(dòng):身體姿勢(shì)同上。

十指使勁握拳

,四指在內(nèi)

,拇指在外,接著十指同時(shí)使勁彈開伸直

,反復(fù)12次

。接著,四指彎曲并攏,拇指壓在四指指甲上

,四指使勁彈開伸直

,再用食指壓著拇指指甲,拇指使勁彈開伸直

,反復(fù)12次

。

第二節(jié) 主體運(yùn)動(dòng)

(一)起式(開始計(jì)時(shí))

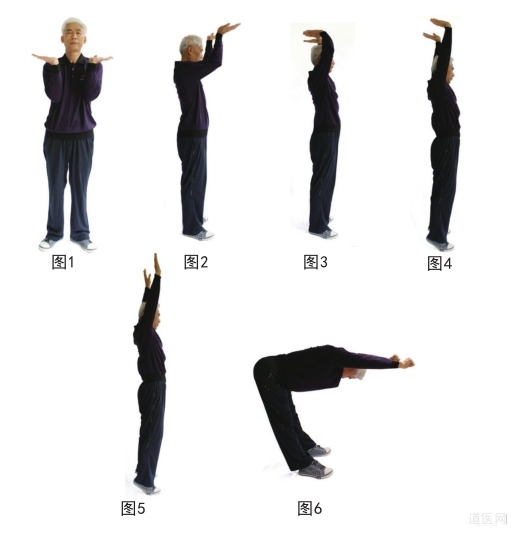

預(yù)備姿勢(shì):兩腳腳尖外撇成倒八字形站立,腳跟相距一拳左右

。兩臂自然下垂

,手掌伸直,掌心向內(nèi)

,全身放松

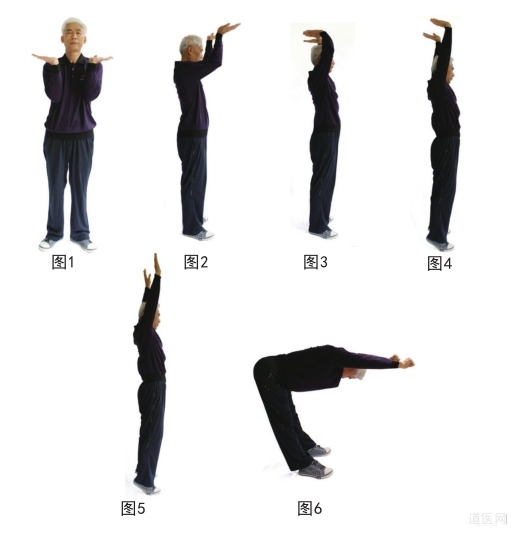

,輕閉雙目(圖1)。

默念入靜誘導(dǎo)詞:凝神聚氣

,潛心練功

,形神合一,百脈宣通

。

默念完畢立即開始做動(dòng)作

。全程采用自然呼吸法。

1.雙臂扭轉(zhuǎn)

,使掌心向前

,隨即雙掌從腕部曲折成陽(yáng)掌(掌心向上——下同),指尖朝前

,接著屈肘提掌上升

,保持雙掌成水平狀提升至肩前(圖2)。

2.雙掌同時(shí)向內(nèi)

、向后水平旋轉(zhuǎn)

,指尖對(duì)著頸部時(shí)繼續(xù)向下轉(zhuǎn)動(dòng),使雙掌轉(zhuǎn)成指尖朝下

,掌背相貼

,雙肘與肩齊平(圖3)。

3.雙掌向前

、向上轉(zhuǎn)動(dòng)

,變成立掌,掌心向前

,隨即平移至肩前

,指尖高度略低于雙目(圖4)。

(二)分組動(dòng)作

本文目錄

1 郭氏益元樁第一組(接起式3)2 郭氏益元樁第二組3 郭氏益元樁第三組4 郭氏益元樁第四組5 郭氏益元樁第五組6 郭氏益元樁第六組

郭氏益元樁第一組(接起式3)

1.雙掌向前水平推出至肘部伸直

。雙掌向外旋轉(zhuǎn)約90°再向前旋轉(zhuǎn)

、展平,指尖向前。

2.雙臂向上擺起約60°后停止不動(dòng)

。雙掌轉(zhuǎn)動(dòng)成立掌。

3.雙臂再向上升舉

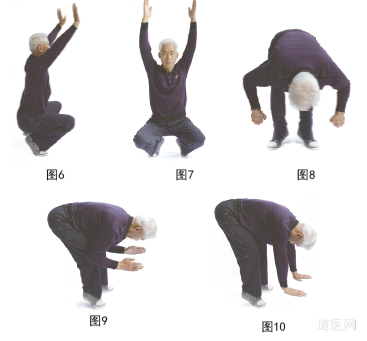

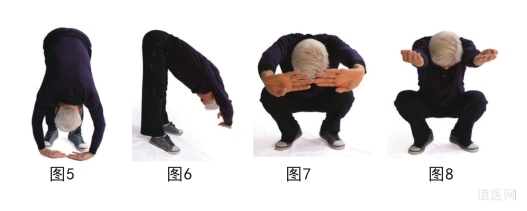

,雙臂接近直立時(shí)雙腳緩慢踮起腳跟(圖5)

,力求站穩(wěn)2~3秒鐘(早期站不穩(wěn)則不要勉強(qiáng),能站多久就站多久

,不要反復(fù)地踮起腳跟

。全套動(dòng)作中,凡是一時(shí)達(dá)不到要求者都不要勉強(qiáng))

。接著保持踮起腳跟屈膝下蹲

,蹲至大腿與小腿緊貼在一起(圖6)。然后雙臂向下擺動(dòng)至水平

,雙掌向外旋轉(zhuǎn)約90°

,再向前旋轉(zhuǎn)、展平

,掌心向上

,指尖朝前。

4.雙臂向外水平移動(dòng)至一字?jǐn)[開

。然后向上舉起至雙臂直立(圖7)

。接著雙掌由掌心向內(nèi)轉(zhuǎn)為向前,指尖朝上

。

5.上身向前傾

,雙臂同時(shí)向下擺動(dòng)至水平。雙膝挺起

,上身向下傾

,雙臂同時(shí)向下擺動(dòng),雙掌保持水平狀態(tài)下降

。臀部稍向上抬高至背部成水平狀

。頭部盡量低垂(圖8)。

6.雙前臂向上擺動(dòng)至水平

,掌心由朝下轉(zhuǎn)為相對(duì)

,指尖朝前(圖9)。雙掌轉(zhuǎn)成陽(yáng)掌

,向兩側(cè)平移至膝外側(cè)再反轉(zhuǎn)成陰掌(圖10)

。雙前臂帶動(dòng)雙掌保持水平狀態(tài)向下按壓至肘部伸直。保持頭部低垂(參見圖8)

。

7.放松膝部使臀部恢復(fù)低位

,雙掌保持掌心朝下、指尖朝前,從兩側(cè)向后平拖至身后向上反轉(zhuǎn)成陽(yáng)掌

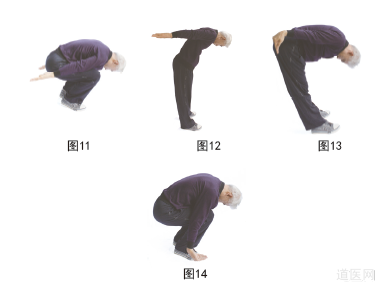

,指尖由朝前變?yōu)槌螅▓D11)

。雙臂向上擺起至水平。

8.挺膝起身

,腳跟著地

,上身保持向下俯傾,雙膝挺直后雙臂繼續(xù)向上擺起

,腰部隨之略向上伸直一點(diǎn)

,使雙掌盡量與肩部平齊(圖12)。

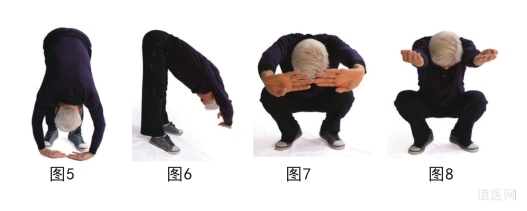

9.雙掌反轉(zhuǎn)成陰掌

。上身先向下俯傾至上身與雙腿約成90°時(shí)止

,雙掌從腕部屈折90°使指尖朝下(圖13)。接著屈膝下蹲至膝部成90°時(shí)止

。雙掌向下擺動(dòng)至腳外側(cè)(圖14)

。隨后繼續(xù)向前、向上擺起

,雙掌同時(shí)保持水平狀上升至與肩部等高

,保持頭部低垂(圖15)。

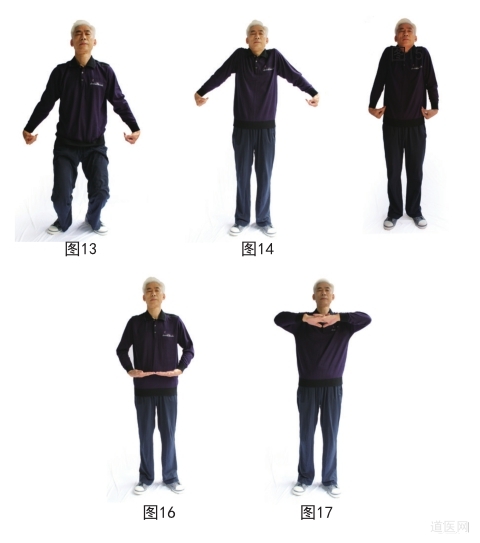

10.挺膝起身

,雙膝向前傾

,屈膝半蹲,腰部伸直后停止不動(dòng)

,頭部仍然保持低垂

。雙掌向內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)至掌心相對(duì)(圖16)。

11.緩慢抬頭挺胸

,挺直腰部

。雙掌相對(duì)平移至相合在一起。接著雙掌從上側(cè)分開

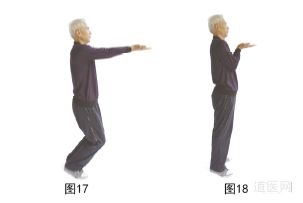

、展平

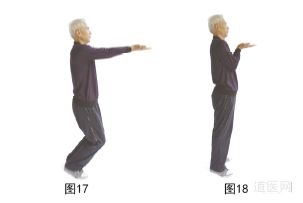

,小指?jìng)?cè)緊貼在一起(圖17)。雙膝挺起站直

。雙掌并排向后水平移動(dòng)至胸前

,保持小指?jìng)?cè)緊貼在一起(圖18)。

12.雙掌以腕部為軸心向外旋轉(zhuǎn)90°

,腕部靠攏成“蓮花掌”

,雙前臂緊貼在一起(圖19A,圖19B)

。

小結(jié)——小組結(jié)束式(六組通用的動(dòng)作):

1.雙臂向上托起“蓮花掌”至腕部的高度在眼眉上下

,雙前臂緊貼在一起

。接著雙腳緩慢踮起腳跟,身軀與雙腿向上抻拔(圖20)

。雙臂再次向上托起“蓮花掌”

,然后雙掌相合在一起成合十掌,全身再一次向上抻拔后腳跟落地(初學(xué)階段不必如此要求

,可以腳跟先落地后合掌)

。

2.雙前臂保持緊貼在一起與合十掌下移至指尖高度在鼻尖上下時(shí),雙前臂向外分開

,合十掌下移至胸前,指尖略低于下頜(圖21)

。

郭氏益元樁第二組

1.合十掌從前側(cè)分開變成掌心朝前

,雙拇指緊貼在一起。然后雙掌向兩側(cè)平移至肩前

。雙掌以腕部為軸心向外旋轉(zhuǎn)90°

,指尖朝上變?yōu)槌猓傧蛏蠑[動(dòng)至肩前成陽(yáng)掌(圖1)

。接著向前轉(zhuǎn)動(dòng)使指尖朝前

,掌心向上。

2.雙掌向上托起

,至掌部與頭頂齊平(圖2)

。雙掌向外轉(zhuǎn)動(dòng)90°,小臂移至肩外側(cè)

,雙掌由頭頂前移至頭頂兩側(cè)

。雙掌向后轉(zhuǎn)動(dòng)90°,指尖向前轉(zhuǎn)為向后(圖3)

。

3.雙掌繼續(xù)向上托起至雙臂伸直

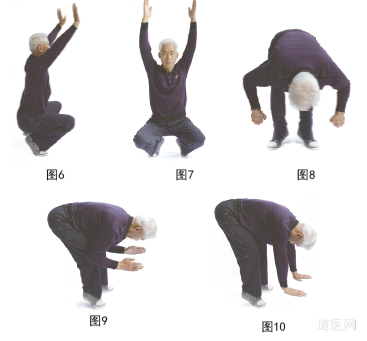

。接著雙腳緩慢踮起腳跟,伸直雙臂向上撐起雙掌(圖4)

,然后雙掌伸直成指尖向上

,掌心朝前。隨即全身向上抻拔

,力求站穩(wěn)2~3秒鐘(圖5)

4.腳跟著地

,上身不動(dòng),雙臂與頭部一起向前俯傾至雙臂成水平狀時(shí)停止不動(dòng)

。雙掌握拳

,拇指在內(nèi),四指在外

。然后先吸氣

,呼氣時(shí)上身開始向前俯傾(再吸氣時(shí)要減緩向下的速度或暫停向下彎腰

,再呼氣時(shí)繼續(xù)向下彎腰。向下俯傾時(shí)要多注意腰部的變化)

,至腰部大約與雙腿成90°時(shí)

,緩慢使勁抓握雙拳,屈膝下蹲(圖6)

。下蹲至膝部約成120°時(shí)停止下蹲

,再使勁抓握一下雙拳,然后伸直五指

。雙腿繼續(xù)屈膝下蹲至膝部成90°

。五指張開,使勁往外抻拔2~3秒鐘(圖7)

。五指并攏

,屈腕屈指變成指尖朝下(圖8)。雙臂向下擺動(dòng)至腿外側(cè)

,指尖朝后

,保持頭部低垂(圖9)。

5.再次屈膝下蹲至雙手指背和掌背均觸及地面(圖10)

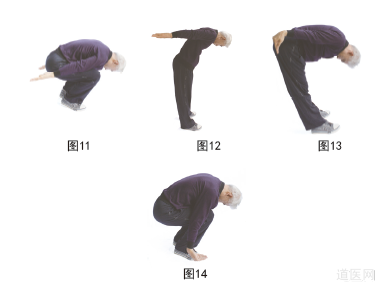

。雙掌屈指屈腕變成勾掌(圖11)

。聳肩縮臂,挺膝起身

,雙膝向前傾

,屈膝半蹲,腰部伸直后停止不動(dòng)

,頭部仍然保持低垂(圖12)

。接著轉(zhuǎn)動(dòng)雙臂使勾掌十指對(duì)著大腿,緩慢抬起頭部

,雙腿保持屈膝半蹲

,上身挺直,放松肩部(圖13)

,然后挺膝起身

,站直。

6.聳肩縮臂

,接著屈肘提勾掌至腋下

,肘尖盡量與肩部齊平(圖14)。雙腿屈膝下蹲

,保持肩部聳起

,下蹲至膝部約成120°時(shí)停止(圖15)。勾掌緩慢降落至肘部伸直

,保持肩部聳起

。伸直勾掌

,放松肩部。轉(zhuǎn)動(dòng)雙掌使掌心向前(圖16)

。雙前臂帶動(dòng)雙掌同時(shí)向前

、向上擺起至水平(圖17)。隨即屈肘抬掌

,雙掌保持水平狀態(tài)往上抬升至肩前

,然后挺膝起身,站直(圖18)

。

7.雙肘尖往外

、向上抬高帶動(dòng)雙掌轉(zhuǎn)動(dòng)使掌心相對(duì)(圖18)。雙掌向外水平移動(dòng)

,至雙臂伸直

,雙掌之間達(dá)到最大距離。接著雙臂向外平移成一字?jǐn)[開(圖19)

,雙臂向上擺起至直立,保持從腕部折掌

,指尖向前

,掌心朝下,雙掌與肩等寬(圖20)

。

8.雙掌垂直下降至與臍部等高

,雙掌轉(zhuǎn)成掌心相對(duì)(圖21)。隨即向內(nèi)平移至雙掌合在一起

。雙掌從上側(cè)向外分開

、展平,平移至兩側(cè)

,接著向上做弧形轉(zhuǎn)動(dòng)至與肩等高

,再垂直上升至頭頂兩側(cè),掌心相對(duì)

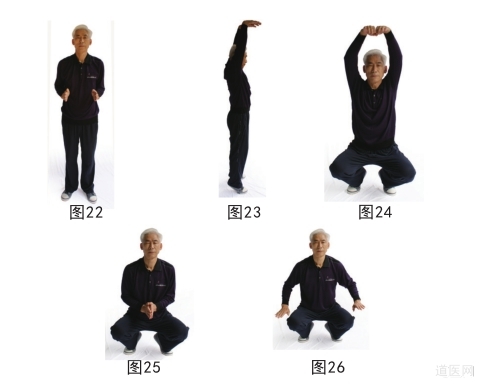

。緩慢踮起腳跟并站穩(wěn)(圖22)

。雙掌向上做弧形轉(zhuǎn)動(dòng)至雙掌拇指靠攏在一起,雙臂盡量伸直

,保持2~3秒鐘(圖23)

。

9.踮起腳跟屈膝下蹲至大腿與小腿緊貼在一起,保持雙臂姿勢(shì)

,抬頭挺胸(圖24)

。雙掌向外、向下做弧形轉(zhuǎn)動(dòng)至頭頂兩側(cè)

,掌心相對(duì)

。再垂直下降至與臍部等高

。雙掌向內(nèi)平移至雙掌合在一起(圖25)。雙掌從上側(cè)向外分開

、展平成陽(yáng)掌

,再向兩側(cè)平移至膝部上方,隨即反轉(zhuǎn)成陰掌后平移至膝部外側(cè)(圖26)

。雙掌以腕部為軸心向外旋轉(zhuǎn)90°

,掌心向下,指尖朝外

。然后往后平移至臀部外側(cè)

,要使上背部產(chǎn)生兩側(cè)肩胛骨向中心擠壓的感覺(jué)(圖27)。下按雙掌至肘部伸直

,接著雙掌向后

、向下旋轉(zhuǎn),使掌心斜向外

,指尖斜向下(圖28)

。

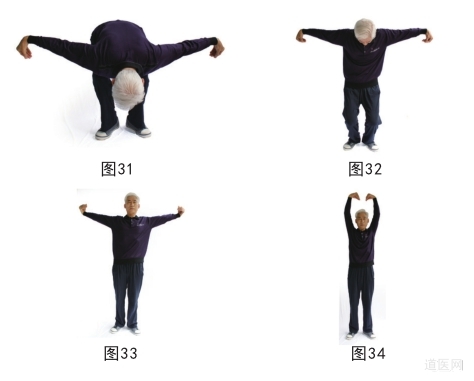

10.雙臂向上擺起至與肩齊平,掌心向上

,指尖朝外(圖29)

。雙膝緩慢挺起,上身向前

、向下俯傾

,臂隨身動(dòng),雙掌心由向上轉(zhuǎn)為向前(圖30)

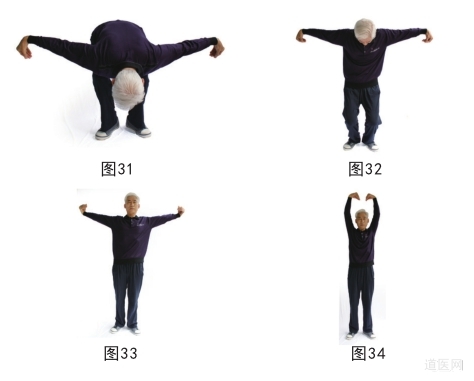

。轉(zhuǎn)動(dòng)雙臂使掌心由向前轉(zhuǎn)為向下

。腳跟落地,雙膝繼續(xù)挺起至膝部成90°

,頭部低垂

。雙掌屈腕屈指變成勾掌(圖31)。

11.挺膝起身

,雙膝向前傾

,屈膝半蹲,腰部伸直后停止不動(dòng)

,頭部仍然保持低垂(圖32)

。抬頭挺胸,雙膝保持成馬步狀

,上身挺直

。雙臂轉(zhuǎn)動(dòng)至勾掌掌心向上。挺膝起身

,站直(圖33)

。

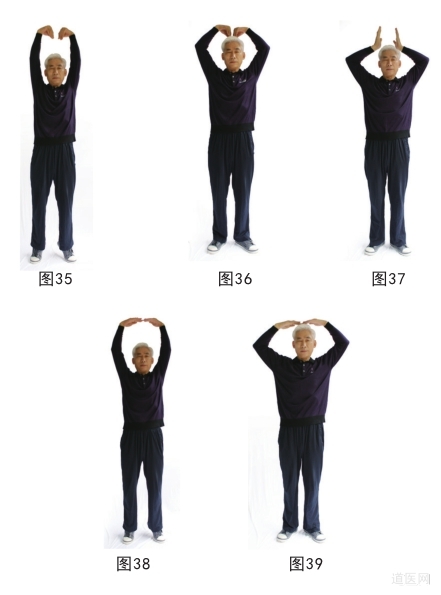

12.雙臂帶動(dòng)勾掌向上擺起至直立(圖34)

。雙腳踮起腳跟,伸直雙臂

,全身向上抻拔

,力求站穩(wěn)2~3秒鐘(圖35)。腳跟落地

,雙臂屈肘帶動(dòng)勾掌向下移動(dòng)至指尖接觸頭頂(圖36)

。

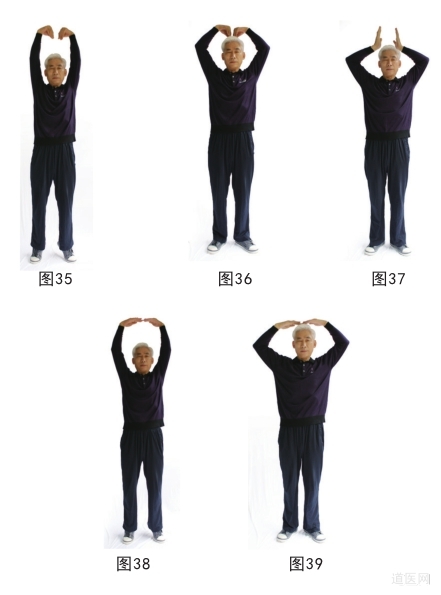

13.雙掌以腕部為軸,向后

、向上旋轉(zhuǎn)

,勾掌變成直立掌(圖37),雙臂向上舉起至伸直

。踮起腳跟

,全身向上抻拔,力求站穩(wěn)2~3秒鐘

。隨后雙掌從腕部屈折90°

,使雙掌中指尖相接(圖38)。

14.腳跟落地

,雙掌保持中指尖相接下降到頭頂(圖39)

。隨后雙掌沿弧形軌跡從頭頂兩側(cè)向下運(yùn)行至下頜,腕部靠攏成“蓮花掌”

,雙前臂緊貼在一起。小結(jié):(參見第一組)

郭氏益元樁第三組

1.合十掌向下移動(dòng)

,雙掌從腕部分開

、展平成水平狀,中指指尖保持接觸(圖1)

。

2.彎腰俯身至腰與腿部呈90°

。雙膝挺直(圖2)。雙掌向外移開一拳大小

,隨即指尖向前

、向外轉(zhuǎn)動(dòng)變成指尖朝前,雙掌與肩等寬

。上身第二次向下彎腰俯身到最大限度

。雙掌向兩側(cè)平移至肩外側(cè)(圖3)。上身第三次彎腰俯身到最大限度

。雙掌向外平移至雙臂將伸直時(shí)各向外轉(zhuǎn)動(dòng)90°

,使雙掌與雙臂成一字展開,指尖朝外

。雙臂向外抻拔一下

。上身第四次彎腰俯身到最大限度

。接著雙掌從腕部向下屈折(圖4)。上身第五次彎腰俯身到最大限度

。雙臂向下合抱

,腕部保持向內(nèi)屈折,肘部稍彎曲

,雙臂向內(nèi)收攏至中指指尖相接(圖5)

。上身第六次彎腰俯身到最大限度。如果此時(shí)腰部不能動(dòng)也要保持向下俯傾

,停留幾秒鐘(下同)

。雙掌上升至胸前,中指指尖相接觸

。第七次彎腰俯身到最大限度

。隨即雙掌反轉(zhuǎn)成陰掌,保持中指指尖相接觸

,第八次彎腰俯身到最大限度

。接著雙掌向前平推至額頭外,頭部低垂(圖6)

。

3.屈膝下蹲

,腳跟踮起,下蹲至大腿與小腿緊貼在一起

。雙掌向前平推至肘部近乎伸直

,轉(zhuǎn)動(dòng)雙掌使掌心向前,保持中指指尖相接

,上身前傾

,頭部低垂,(圖7)

。接著雙掌向外平移約一拳寬

,然后雙臂向外扭動(dòng),使雙掌指尖向上

、向外轉(zhuǎn)動(dòng)180°后略展平

,再向前轉(zhuǎn)動(dòng)、伸直

,指尖朝前

,掌心向上(圖8)。

4.雙臂向兩側(cè)水平擺動(dòng)至一字?jǐn)[開

,保持上身前傾

,頭部低垂,掌心向上。隨即雙掌反轉(zhuǎn)成陰掌(圖9)

。

5.雙臂向下擺動(dòng)成八字形(圖10)

。雙掌屈腕屈指成勾掌。雙肩聳起

,肘部伸直

,頭部低垂(圖11)。

6.挺膝起身

,腳跟著地

。雙膝向前傾,屈膝半蹲

,腰部伸直后停止不動(dòng)

,頭部仍然保持低垂(圖12)。抬頭挺胸

。放松肩部

,雙臂保持八字形(圖13)。

7.挺膝起身

,全身站直

。第二次聳起雙肩(圖14),然后雙臂向下擺動(dòng)至垂直位置(圖15)

,伸直雙掌

,掌心向內(nèi)。放松肩部(參見圖1)

。

8.雙掌先移動(dòng)至身前

,再略向中心移動(dòng),接著從腕部屈折至中指指尖相接

。雙掌向上提升至臍前(圖16)

。

9.雙掌指尖向前推出至小指一側(cè)相貼在一起。然后向上平舉至與肩等高(圖17)

。

10.雙掌向后平移至胸前

,然后向外旋轉(zhuǎn)90°

,腕部緊貼在一起成“蓮花掌”

,雙前臂緊貼在一起(參見圖19)。

小結(jié)(參見第一組)

。

郭氏益元樁第四組

1.雙掌十指交叉相握

,從腕部分開向下展平,同時(shí)雙肘向外

、向上抬升至與掌平(圖17)

。

2.轉(zhuǎn)動(dòng)相握的雙掌使掌心向前。雙臂握掌向上抬升至額頭前方(圖18)。上身向右移動(dòng)

,使身體重心落在右腿上

,相握的雙掌向右偏移。雙腿屈膝半蹲

,然后提起左腳使腳尖點(diǎn)地(圖19)

。抬起左腳向左側(cè)跨出半步。相握的雙掌移回至胸前略高于肩

。上半身向右移動(dòng)并站直雙腿

,身體重心落在雙腿上。

3.雙腿不動(dòng)

,上半身向左扭轉(zhuǎn)90°

。使原來(lái)的正前方變成上半身的右邊,原來(lái)的左方變成上半身的正前方(圖20)

。接著上半身向前傾

,左腿屈膝,右腿伸直

,身體重心落在左腿上

。雙掌相握向前水平推出至肘部伸直后繼續(xù)向前平推,使上半身略向前傾斜

。雙掌食指

、中指和無(wú)名指六指相扣,左臂往前推

,右臂往后拉