春秋戰(zhàn)國時期不僅是中華文明從奴隸社會向封建社會過渡的關(guān)鍵節(jié)點

一、算籌的誕生:智慧與需求的結(jié)晶

在遙遠的春秋戰(zhàn)國時期

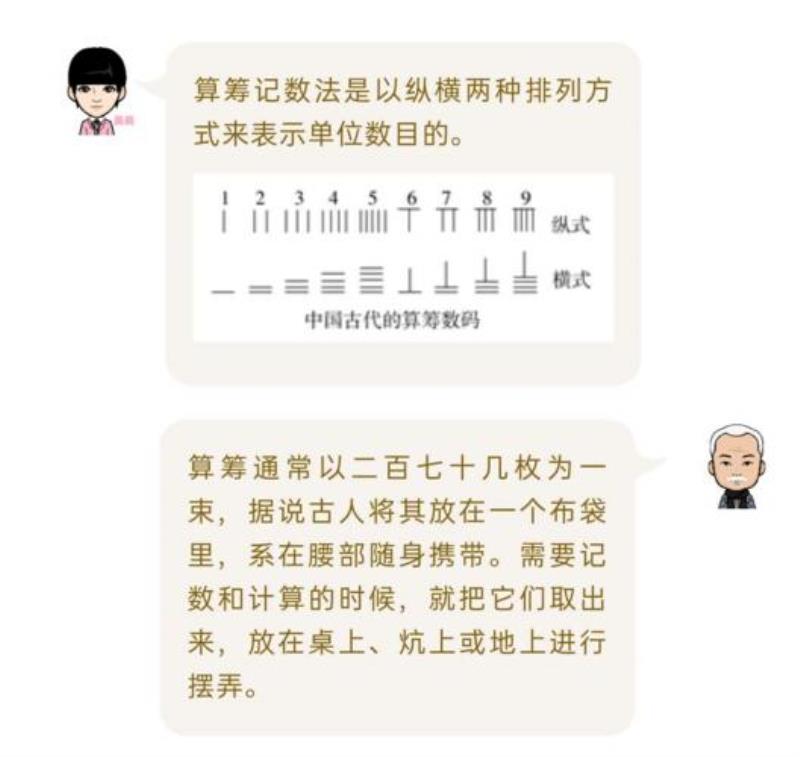

,隨著農(nóng)業(yè)、商業(yè)的蓬勃發(fā)展以及天文、歷法等領(lǐng)域?qū)碗s計算需求的日益增長,一種新型的計算工具應運而生——算籌。算籌,顧名思義,是以籌(小棍子或竹片)為計算載體的數(shù)學工具。它雖不起眼,卻蘊含著古人深邃的數(shù)學智慧和對精準計算的執(zhí)著追求。據(jù)史書記載和考古發(fā)現(xiàn)

,算籌最早可追溯至新石器時代,但真正成熟并廣泛應用于數(shù)學運算,則是在春秋戰(zhàn)國時期。這一時期,算籌的制作工藝日益精湛,從最初的自然物如小竹棍,逐漸發(fā)展到用竹子、木頭、獸骨、象牙乃至金屬等材質(zhì)精制而成。算籌的長度和粗細也逐漸統(tǒng)一,便于攜帶和操作,成為了當時人們普遍使用的計算工具。二

算籌之所以能在古代數(shù)學史上占據(jù)重要地位

算籌的運算同樣令人嘆為觀止。借助這一簡單工具

三、算籌的影響:推動數(shù)學與社會的進步

算籌的廣泛應用不僅促進了古代數(shù)學的發(fā)展

更為重要的是

四

回顧春秋戰(zhàn)國時期的算籌發(fā)展歷程

同時,算籌的傳承和發(fā)展也告訴我們一個道理:任何一項偉大的發(fā)明或創(chuàng)造都不是孤立存在的

春秋戰(zhàn)國的算籌

算籌是中國古代的計算工具

《算數(shù)書》成書于西漢初年

《周髀算經(jīng)》編纂于西漢末年

《九章算術(shù)》在中國古代數(shù)學發(fā)展過程中占有非常重要的地位

它經(jīng)過許多人整理而成

全書共收集了246個數(shù)學問題并且提供其解法

在代數(shù)方面

注重實際應用是《九章算術(shù)》的一個顯著特點

該書的一些知識還傳播至印度和 ***

九章算術(shù)》標志以籌算為基礎(chǔ)的中國古代數(shù)學體系的正式形成

中國古代數(shù)學在三國及兩晉時期側(cè)重于理論研究

趙爽學術(shù)成就體現(xiàn)于對《周髀算經(jīng)》的闡釋

在《勾股圓方圖注》中

用幾何方法求解二次方程也是趙爽對中國古代數(shù)學的一大貢獻

三國時期魏人劉徽則注釋了《九章算術(shù)》,其著作《九章算術(shù)注》不僅對《九章算術(shù)》的方法

、公式和定理進行一般的解釋和推導,而且系統(tǒng)地闡述了中國傳統(tǒng)數(shù)學的理論體系與數(shù)學原理,并且多有創(chuàng)造。其發(fā)明的“割圓術(shù)”(圓內(nèi)接正多邊形面積無限逼近圓面積)

,為圓周率的計算奠定了基礎(chǔ),同時劉徽還算出圓周率的近似值——“3927/1250(3.1416)”。他設(shè)計的“牟合方蓋”的幾何模型為后人尋求球體積公式打下重要基礎(chǔ)

。在研究多面體體積過程中,劉徽運用極限方法證明了“陽馬術(shù)”

。另外

,《海島算經(jīng)》也是劉徽編撰的一部數(shù)學論著。

南北朝是中國古代數(shù)學的蓬勃發(fā)展時期

祖沖之、祖暅父子的工作在這一時期最具代表性

他們著重進行數(shù)學思維和數(shù)學推理

根據(jù)史料記載

②祖暅在劉徽工作的基礎(chǔ)上推導出球體體積公式

隋唐時期的主要成就在于建立中國數(shù)學教育制度

在當時的算學館《算經(jīng)十書》成為專用教材對學生講授。

《算經(jīng)十書》收集了《周髀算經(jīng)》

所以當時的數(shù)學教育制度對繼承古代數(shù)學經(jīng)典是有積極意義的

。

公元600年

,隋代劉焯在制訂《皇極歷》時,在世界上最早提出了等間距二次內(nèi)插公式;唐代僧一行在其《大衍歷》中將其發(fā)展為不等間距二次內(nèi)插公式。

從公元11世紀到14世紀的宋、元時期

,是以籌算為主要內(nèi)容的中國古代數(shù)學的鼎盛時期,其表現(xiàn)是這一時期涌現(xiàn)許多杰出的數(shù)學家和數(shù)學著作。中國古代數(shù)學以宋

、元數(shù)學為最高境界。在世界范圍內(nèi)宋、元數(shù)學也幾乎是與 *** 數(shù)學一道居于領(lǐng)先集團的

。

賈憲在《黃帝九章算法細草》中提出開任意高次冪的“增乘開方法”

,同樣的方法至1819年才由英國人霍納發(fā)現(xiàn);賈憲的二項式定理系數(shù)表與17世紀歐洲出現(xiàn)的“巴斯加三角”是類似的。遺憾的是賈憲的《黃帝九章算法細草》書稿已佚

。秦九韶是南宋時期杰出的數(shù)學家。

1247年

,他在《數(shù)書九章》中將“增乘開方法”加以推廣,論述了高次方程的數(shù)值解法,并且例舉20多個取材于實踐的高次方程的解法(最高為十次方程)。16世紀意大利人菲爾洛才提出三次方程的解法

。另外,秦九韶還對一次同余式理論進行過研究

。

李冶于1248年發(fā)表《測圓海鏡》

,該書是首部系統(tǒng)論述“天元術(shù)”(一元高次方程)的著作,在數(shù)學史上具有里程碑意義。尤其難得的是

,在此書的序言中,李冶公開批判輕視科學實踐活動,將數(shù)學貶為“賤技”、“玩物”等長期存在的士風謬論

公元1261年,南宋楊輝(生卒年代不詳)在《詳解九章算法》中用“垛積術(shù)”求出幾類高階等差級數(shù)之和

公元1274年他在《乘除通變本末》中還敘述了“九歸捷法”

,介紹了籌算乘除的各種運算法。公元1280年

,元代王恂、郭守敬等制訂《授時歷》時,列出了三次差的內(nèi)插公式。郭守敬還運用幾何方法求出相當于現(xiàn)在球面三角的兩個公式

。

公元1303年,元代朱世杰(生卒年代不詳)著《四元玉鑒》

,他把“天元術(shù)”推廣為“四元術(shù)”(四元高次聯(lián)立方程),并提出消元的解法,歐洲到公元1775年法國人別朱(Bezout)才提出同樣的解法。朱世杰還對各有限項級數(shù)求和問題進行了研究

,在此基礎(chǔ)上得出了高次差的內(nèi)插公式,歐洲到公元1670年英國人格里高利(Gregory)和公元1676一1678年間牛頓(Newton)才提出內(nèi)插法的一般公式。

14世紀中

、后葉明王朝建立以后,統(tǒng)治者奉行以八股文為特征的科舉制度,在國家科舉考試中大幅度消減數(shù)學內(nèi)容,于是自此中國古代數(shù)學便開始呈現(xiàn)全面衰退之勢。

明代珠算開始普及于中國。

1592年程大位編撰的《直指算法統(tǒng)宗》是一部集珠算理論之大成的著作

。但是有人認為

,珠算的普及是抑制建立在籌算基礎(chǔ)之上的中國古代數(shù)學進一步發(fā)展的主要原因之一。

由于演算天文歷法的需要

,自16世紀末開始,來華的西方傳教士便將西方一些數(shù)學知識傳入中國。數(shù)學家徐光啟向意大利傳教士利馬竇學習西方數(shù)學知識

,而且他們還合譯了《幾何原本》的前6卷(1607年完成)。徐光啟應用西方的邏輯推理方法論證了中國的勾股測望術(shù),因此而撰寫了《測量異同》和《勾股義》兩篇著作

。鄧玉函編譯的《大測》〔2卷〕、《割圓八線表》〔6卷〕和羅雅谷的《測量全義》〔10卷〕是介紹西方三角學的著作。

此外在數(shù)學方面鮮有較大成就取得

,中國古代數(shù)學自此便衰落了。

數(shù)學知識的原始積累

數(shù)學知識伴隨著人類文明的產(chǎn)生而起源,并率先在幾個文明古國開始了漫長的原始積累過程

古埃及紙草書

有兩份紙草書直接書寫著數(shù)學內(nèi)容

一份叫做“莫斯科紙草”,大約出自公元前1850年左右

這份紙草書于1893年被俄國人戈蘭尼采夫買得,也稱之為“戈蘭尼采夫紙草”

另一份叫做“萊因特紙草”,大約成書于公元前1650年左右

這份紙草書于1858年被格蘭人萊因特購得

,后為博物館收藏。這兩份草書是我們研究古埃及數(shù)學的重要資料,其內(nèi)容豐富

,記述了古埃及的記數(shù)法、整數(shù)四則運算、單位分數(shù)的獨特用法、試位法、求幾何圖形的面積、體積問題,以及數(shù)學在生產(chǎn)、生活初中中的應用問題。古巴比倫泥板書

,是用截面呈三角形的利器作筆,在將干未干的膠泥板上刻寫而成的,由于字體為楔形筆劃,故稱之為楔形文字泥板它們分別屬于公元前2100年蘇美爾文化末期

其中

這些古老的泥板

巴比倫數(shù)學從整體上講比古埃及數(shù)學高明,古巴比倫人采用60進位制記數(shù)法

巴比倫的代數(shù)有相當水平

巴比倫的幾何似乎沒有古埃及的幾何那么重要,只是收羅了一些計算簡單圖形的面積

此外

我們可以說

但是

表示一個多位數(shù)字時

算籌為加

在幾何學方面《史記.夏本記》中說夏禹治水時已使用了規(guī)、矩

戰(zhàn)國時期

戰(zhàn)國時期的百家爭鳴也促進了數(shù)學的發(fā)展,一些學派還總結(jié)和概括出與數(shù)學有關(guān)的許多抽象概念

著名的有《墨經(jīng)》中關(guān)於某些幾何名詞的定義和命題

墨家還給出有窮和無窮的定義

《莊子》記載了惠施等人的名家學說和桓團

、公孫龍等辯者提出的論題這些許多幾何概念的定義、極限思想和其他數(shù)學命題是相當可貴的數(shù)學思想

此外,講述陰陽八卦

漢唐初創(chuàng)時期

這一時期包括從秦漢到隋唐1000多年間的數(shù)學發(fā)展

,所經(jīng)歷的朝代依次為秦、漢、魏、晉、南北朝、隋、唐。秦漢是中國古代數(shù)學體系的形成時期。

為使不斷豐富的數(shù)學知識系統(tǒng)化

、理論化,數(shù)學方面的專書陸續(xù)出現(xiàn)。西漢末年[公元前一世紀]編纂的天文學著作《周髀算經(jīng)》在數(shù)學方面主要有兩項成就:(1)提出勾股定理的特例及普遍形式;(2)測太陽高

、遠的陳子測日法,為后來重差術(shù)的先驅(qū)。此外

,還有較復雜的開方問題和分數(shù)運算等。《九章算術(shù)》是一部經(jīng)幾代人整理、刪補和修訂而成的古代數(shù)學經(jīng)典著作

全書采用問題集的形式編寫

主要內(nèi)容包括分數(shù)四則和比例算法

在代數(shù)方面

就《九章算術(shù)》的特點來說,它注重應用

,注重理論聯(lián)系實際,形成了以籌算為中心的數(shù)學體系,對中國古算影響深遠。它的一些成就如十進位值制

、今有術(shù)、盈不足術(shù)等還傳到印度和 *** ,并通過這些國家傳到歐洲,促進了世界數(shù)學的發(fā)展。魏晉時期中國數(shù)學在理論上有了較大的發(fā)展

。其中趙爽和劉徽的工作被認為是中國古代數(shù)學理論體系的開端

。趙爽是中國古代對數(shù)學定理和公式進行證明的最早的數(shù)學家之一

,對《周髀算經(jīng)》做了詳盡的注釋。劉徽注釋《九章算術(shù)》

,不僅對原書的方法、公式和定理進行一般的解釋和推導,且在論述過程中多有創(chuàng)新,更撰寫《海島算經(jīng)》,應用重差術(shù)解決有關(guān)測量的問題。劉徽其中一項重要的工作是創(chuàng)立割圓術(shù)

,為圓周率的研究工作奠定理論基礎(chǔ)和提供了科學的算法。南北朝時期的社會長期處於戰(zhàn)爭和分裂狀態(tài),但數(shù)學的發(fā)展依然蓬勃

。《孫子算經(jīng)》

、《夏侯陽算經(jīng)》、《張丘建算經(jīng)》就是這個時期的作品。《孫子算經(jīng)》給出「物不知數(shù)」問題

,導致求解一次同余組問題;《張丘建算經(jīng)》的「百雞問題」引出三個未知數(shù)的不定方程組問題。祖沖之

、祖日桓父子的工作在這一時期最具代表性,他們在《九章算術(shù)》劉徽注的基礎(chǔ)上,將傳統(tǒng)數(shù)學大大向前推進了一步他們同時在天文學上也有突出的貢獻

其著作《綴術(shù)》已失傳

唐朝在數(shù)學教育方面有長足的發(fā)展

。656年國子監(jiān)設(shè)立算學館,設(shè)有算學博士和助教

,由太史令李淳風等人編纂注釋《算經(jīng)十書》[包括《周髀算經(jīng)》、《九章算術(shù)》、《海島算經(jīng)》、《孫子算經(jīng)》、《張丘建算經(jīng)》、《夏侯陽算經(jīng)》、《緝古算經(jīng)》、《五曹算經(jīng)》、《五經(jīng)算術(shù)》和《綴術(shù)》],作為算學館學生用的課本。對保存古代數(shù)學經(jīng)典起了重要的作用

。宋元全盛時期

唐朝亡后,五代十國仍是軍閥混戰(zhàn)的繼續(xù)

,直到北宋王朝統(tǒng)一了中國,農(nóng)業(yè)、手工業(yè)、商業(yè)迅速繁榮,科學技術(shù)突飛猛進。從公元十一世紀到十四世紀[宋

、元兩代],籌算數(shù)學達到極盛,是中國古代數(shù)學空前繁榮這一時期出現(xiàn)了一批著名的數(shù)學家和數(shù)學著作

高次方程數(shù)值解法; 天元術(shù)與四元術(shù)

大衍求一術(shù)

招差術(shù)和垛積術(shù)

另外,其他成就包括勾股形解法新的發(fā)展

這一時期民間數(shù)學教育也有一定的發(fā)展,以及中國和 *** 國家之間的數(shù)學知識的交流也得到了發(fā)展

。西學輸入時期

這一時期從十四世紀中葉明王朝建立到二十世紀清代結(jié)束共500多年

。數(shù)學除珠算外出現(xiàn)全面衰弱的局面,當中涉及到中算的局限

、十三世紀的考試制度中已刪減數(shù)學內(nèi)容、明代大興八段考試制度等復雜的問題,不少中外數(shù)學史家仍探討當中涉及的原因。十六世紀末

,西方初等數(shù)學開始傳入中國,使中國數(shù)學研究出現(xiàn)了一個中西融合貫通的局面鴉片戰(zhàn)爭后

直到十九世紀末

明代最大的成就是珠算的普及

但由於珠算流行,籌算幾乎絕跡

隋及唐初

到了十六世紀末

其中第一部且有重大影響的是意大利傳教士利馬竇和徐光啟合譯的《幾何原本》前6卷[1607]

徐光啟本人撰寫的《測量異同》和《勾股義》便應用了《幾何原本》的邏輯推理方法論證中國的勾股測望術(shù)

此外,《幾何原本》課本中絕大部份的名詞都是首創(chuàng)

在輸入的西方數(shù)學中僅次於幾何的是三角學。

在此之前

介紹西方三角學的著作有鄧玉函編譯的《大測》[2卷

在徐光啟主持編譯的《崇禎歷書》[137卷

入清以后

與他同時代的數(shù)學家還有王錫闡和年希堯等人。

清康熙帝愛好科學研究

在研究傳統(tǒng)數(shù)學時