1956年

,時(shí)任衛(wèi)生部部長(zhǎng)助理郭子化在北京中醫(yī)學(xué)院開(kāi)學(xué)典禮上發(fā)表講話

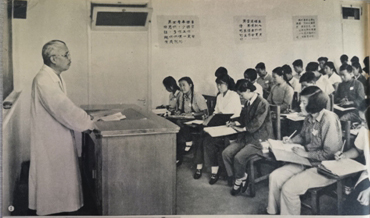

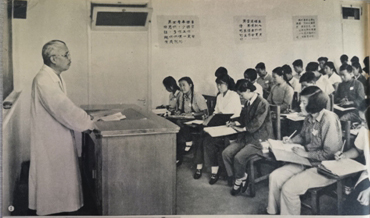

北中醫(yī)第一屆學(xué)生在簡(jiǎn)陋的教室里上課

1956年我高中畢業(yè),時(shí)值北京、上海、廣州、成都四市分別成立中醫(yī)學(xué)院并開(kāi)始招生,按照當(dāng)時(shí)全國(guó)統(tǒng)一高考計(jì)劃,我報(bào)名應(yīng)試

,幸運(yùn)地被北京中醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)北京中醫(yī)藥大學(xué),簡(jiǎn)稱“北中醫(yī)”)錄取

,歷經(jīng)6年寒窗苦讀

,于1962年順利畢業(yè)。這兩張照片

,分別記錄了1956年北中醫(yī)開(kāi)學(xué)典禮及第一屆學(xué)生上課時(shí)的場(chǎng)景

。睹物思人

,憶及往事,仍覺(jué)那是一段流金歲月

。

“我就是要學(xué)中醫(yī)”

1956年是黨的第八次全國(guó)代表大會(huì)順利召開(kāi)的一年

,是我國(guó)對(duì)生產(chǎn)資料私有制社會(huì)主義改造基本完成的一年,也是北中醫(yī)正式成立并開(kāi)始招生的一年

。時(shí)值第一個(gè)國(guó)家五年計(jì)劃

,百?gòu)U待舉,青年學(xué)生大都爭(zhēng)先恐后地報(bào)考工科類院校

,以求將來(lái)為祖國(guó)的工業(yè)化

、現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。我們高中百余人畢業(yè)

,有四個(gè)人報(bào)考醫(yī)藥學(xué)專業(yè),只有我一人報(bào)考了中醫(yī)

。

我學(xué)中醫(yī)的真正原因

,一是我母親因外傷感染破傷風(fēng)被庸醫(yī)誤治而早逝;二是我自己患了面神經(jīng)麻痹

,東奔西跑治療了一年卻毫無(wú)進(jìn)展

,乃下決心要學(xué)醫(yī)。那時(shí)并沒(méi)有更多的雄心壯志

,只是覺(jué)得學(xué)醫(yī)能治病

,不僅自己方便,還能救人助人

。至于為什么選擇學(xué)中醫(yī)而非西醫(yī)

,大概與小時(shí)候家門口掛著的鄉(xiāng)人贈(zèng)送給曾祖父的“佩德神醫(yī)”匾額以及常去隔壁中藥鋪認(rèn)中藥等經(jīng)歷有關(guān),潛移默化中更相信中醫(yī)

。

誰(shuí)知中醫(yī)專業(yè)要到五一以后才能知曉可否報(bào)考

,我只好耐心等待。但內(nèi)心也有矛盾

,同班同學(xué)都已報(bào)名

,甚至規(guī)劃著自己的未來(lái),我卻沒(méi)有著落

,不免有點(diǎn)焦躁

,但要報(bào)考中醫(yī)專業(yè)的決心未曾動(dòng)搖。五一剛過(guò)

,可以正式報(bào)名的通知下達(dá)

,我立馬把中醫(yī)學(xué)填報(bào)為第一志愿。經(jīng)過(guò)全國(guó)統(tǒng)一高考

,我終于被北中醫(yī)錄取了

。我記得很清楚

,當(dāng)我接到北中醫(yī)錄取通知書時(shí),我的高中班主任陳唯竇老師操著標(biāo)準(zhǔn)的東北口音

,十分不解地打趣道:“王世民考上漢醫(yī)(中醫(yī))啦

!要去學(xué)漢醫(yī)了?div id="d48novz" class="flower left">

!笔堑?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,我就是要去學(xué)中醫(yī),這是我內(nèi)心的堅(jiān)定回應(yīng)

。

北中醫(yī)初創(chuàng)環(huán)境艱難

1956年9月1日的北京

,艷陽(yáng)高照,我興高采烈地到北中醫(yī)報(bào)到

。迎接我的正是先期報(bào)到的陳連起同學(xué)

,他把我領(lǐng)到了北京東城區(qū)北門倉(cāng)胡同里的北京市中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校,也就是北中醫(yī)最初的辦學(xué)地點(diǎn)

。

9月3日下午

,就在這個(gè)小樓的底層門庭里舉行了北京中醫(yī)學(xué)院成立暨開(kāi)學(xué)典禮,時(shí)任衛(wèi)生部部長(zhǎng)助理郭子化

、北京市副市長(zhǎng)王昆侖等出席典禮并講話

。當(dāng)時(shí)的典禮很簡(jiǎn)單,只有剛?cè)雽W(xué)的新生一百余人和幾位老師

,簡(jiǎn)單的講話后便正式開(kāi)啟了我們的大學(xué)生活

。在相當(dāng)簡(jiǎn)陋的環(huán)境條件下,開(kāi)始了我們讀書論道的日子

。

由于學(xué)校的成立和招生都很倉(cāng)促

,所以建校最初只能借住在北門倉(cāng)北京市中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校,那是一個(gè)共享的五層小樓

,五層屬于當(dāng)時(shí)的《中蘇友好報(bào)》社

,四層以下才屬于北中醫(yī)。一層是廚房

、食堂和北京市中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校的門診部

,二三層是學(xué)生宿舍和教室,三層是老師們的辦公室

。120多個(gè)學(xué)生分別住在三四間大房間里

,真可謂朝夕相處,當(dāng)時(shí)的條件就是這般簡(jiǎn)陋

,所以有人自嘲“房無(wú)一間

,地?zé)o一壟”。雖然當(dāng)時(shí)辦學(xué)條件差

,但生活還算便利

。食堂的飯菜花樣不少

,也很可口,衛(wèi)生也搞得干凈

,樓里24小時(shí)有熱水供應(yīng)

,冬天宿舍里也還暖和,吃飯

、上課都不用出樓

。

建校之初條件難能令人滿意,最初只有四位中醫(yī)老師

,即張志純

、方鳴謙、欒志仁

、劉渡舟

。除張志純外,其他三位都是在京開(kāi)業(yè)行醫(yī)

,都未從事過(guò)中醫(yī)教學(xué)工作

,又沒(méi)有現(xiàn)成的教材,老師們只能自己編寫

,然后刻版油印成單篇的講義,上課前發(fā)到學(xué)生手里

。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有大的教室

,只得分成甲、乙兩個(gè)小班上課

,同一時(shí)間兩位老師分別給兩個(gè)班講同一門課

。

印象最深刻的是,最初上課的時(shí)候教室沒(méi)有桌椅

,每人發(fā)個(gè)小馬扎當(dāng)座椅

,雙膝當(dāng)桌子。就這樣開(kāi)始了中醫(yī)的學(xué)習(xí)

,時(shí)間不長(zhǎng)

,大家意見(jiàn)就多起來(lái)了。因?yàn)槲覀冞@個(gè)年級(jí)的學(xué)生來(lái)自“三北”(華北

、東北

、西北)的不同生源背景,有高中畢業(yè)的

,還有不少“調(diào)干生”

。據(jù)說(shuō)當(dāng)年高校的招生額度大于當(dāng)年的高中畢業(yè)生人數(shù),因此為了舉國(guó)發(fā)展的大好形勢(shì)

,招生計(jì)劃就有了“調(diào)干生”

,即準(zhǔn)許抽調(diào)部分衛(wèi)生界的青年干部以及中專衛(wèi)校畢業(yè)的青年中醫(yī)報(bào)考(不參加全國(guó)高考

,單獨(dú)考試)。我們班123人中有調(diào)干生30人

,衛(wèi)校畢業(yè)生17人

,青年中醫(yī)6人,合計(jì)53人

,占總?cè)藬?shù)近一半

。

調(diào)干生一般年紀(jì)較大,有的已成家立業(yè)

,甚至帶著上幼兒園的小孩來(lái)學(xué)習(xí)

,真是夠辛苦的。入學(xué)不到一年

,部分調(diào)干生感覺(jué)北京市中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校小樓里條件太差了

,很多問(wèn)題有待解決,要求改善的呼聲甚高

,當(dāng)時(shí)的院領(lǐng)導(dǎo)也無(wú)能為力

。后來(lái)才知道其中有幾位同學(xué)聯(lián)名上書黨中央、國(guó)務(wù)院

、衛(wèi)生部

,隨之而來(lái)的是聽(tīng)到擬遷校于南京,還要成立“執(zhí)委會(huì)”等消息

。學(xué)校也確實(shí)宣布準(zhǔn)備遷往南京

,給我們做過(guò)“動(dòng)員”。據(jù)說(shuō)此事鬧大了

,周總理親自過(guò)問(wèn)和處理后指示“立即復(fù)課

,就地建學(xué)”,如是大家才安下心來(lái)

。

很快北中醫(yī)校址的選擇以及教師

、行政領(lǐng)導(dǎo)等聘選任命等很多問(wèn)題被一一提上日程并付諸行動(dòng)。隨即相應(yīng)的指示便下達(dá)了

,首先將緊靠北京市中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校西側(cè)的小院劃歸了北中醫(yī)

,以解燃眉之急。這個(gè)院子雖然不大

,但有幾棟舊房子

,北中醫(yī)有了屬于自己的房產(chǎn)。繼之就在這個(gè)小院蓋了大教室

,修繕了一些辦公室和教工宿舍

,也為1957級(jí)新生的入學(xué)做好了準(zhǔn)備。

喬遷新址建校區(qū)

大約在1957年底或1958年初

,有關(guān)部門商定

,將中國(guó)人民大學(xué)海運(yùn)倉(cāng)校區(qū)轉(zhuǎn)讓給北中醫(yī)

,北中醫(yī)將其基建用地錢款撥給中國(guó)人民大學(xué)。就這樣

,北中醫(yī)落腳到海運(yùn)倉(cāng)了

。

海運(yùn)倉(cāng)校區(qū)不僅面積較大,還有一個(gè)大操場(chǎng)和足球場(chǎng)

,當(dāng)時(shí)這在北京城區(qū)內(nèi)高校里是少有的

。據(jù)說(shuō)這個(gè)大院在新中國(guó)成立前是朝陽(yáng)大學(xué)的舊址,原有的建筑多種多樣

,有倉(cāng)庫(kù)

、小四合院,還有漂亮的小灰樓

,以及后來(lái)中國(guó)人民大學(xué)時(shí)期的紅磚五層學(xué)生宿舍

。在大院的西南角有兩棟學(xué)生宿舍,坐西向東

,一個(gè)是平房

,一個(gè)是二層小樓,內(nèi)部結(jié)構(gòu)都一樣

。宿舍房屋的布局很特別

,水泥地面,每層分成若干個(gè)單元

,呈六角形蜂窩狀

,每個(gè)“蜂窩”由六個(gè)房間組成,冬季在“蜂窩”的中間放個(gè)大鐵爐子取暖

,每室住6人。平房和樓房我都住過(guò)

,房?jī)?nèi)沒(méi)有衛(wèi)生間

。我一直在這里住到畢業(yè),現(xiàn)在這些房子早已被拆除

。

北中醫(yī)遷入海運(yùn)倉(cāng)校區(qū)后

,先后大興土木,不僅有了新的教學(xué)樓

、實(shí)驗(yàn)室

,原先的食堂、學(xué)生宿舍等也煥然一新

。1959年國(guó)慶節(jié)

,一棟12層的大白樓拔地而起,成為東直門內(nèi)的標(biāo)志性建筑

。大約從1958年起

,蘇聯(lián)及朝鮮

、越南等地留學(xué)生也來(lái)到這個(gè)大院,專門研讀中醫(yī)

、中藥和針灸學(xué)等專業(yè)

。“文化大革命”后

,北中醫(yī)才搬遷到和平里原河北北京師范學(xué)院的舊址

,即今日的北三環(huán)東路11號(hào)。而海運(yùn)倉(cāng)的大院現(xiàn)在則是中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院和北中醫(yī)東直門醫(yī)院的所在地了

。

大體上與此同時(shí)

,江蘇省中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校的王玉川、董建華

、程莘農(nóng)

、顏正華、楊甲三

、印會(huì)河

、王綿之、汪幼人

、劉弼臣

、程士德、王子瑜

、許潤(rùn)三

、施漢章、姜揖君

、孫華士

、戈敬恒、席與民

、王德林

、黃廷佐、金起鳳

、濮秉銓

、周汶、陳佑邦等老師被調(diào)入北中醫(yī)

。同時(shí)還將衛(wèi)生部名老中醫(yī)顧問(wèn)秦伯未調(diào)到學(xué)院任教

,并相繼聘請(qǐng)任應(yīng)秋、宋向元

、余無(wú)言

、陳慎吾、錢達(dá)根、謝海洲

、馬龍伯

、宋孝志等名老中醫(yī)作為相關(guān)學(xué)科的帶頭人或兼職教師,為北中醫(yī)中醫(yī)基礎(chǔ)與臨床各科的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

。

后來(lái)隨著黃開(kāi)云

、黃世燮、祝諶予

、于道濟(jì)等人的調(diào)入和任職

,北中醫(yī)的黨政領(lǐng)導(dǎo),特別是教學(xué)和行政管理工作得到很大提升

。衛(wèi)生部還相繼從沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱“沈醫(yī)”

,現(xiàn)中國(guó)醫(yī)科大學(xué))調(diào)來(lái)了西醫(yī)基礎(chǔ)課和普通基礎(chǔ)課老師,包括鞏固本

、劉國(guó)隆

、邱樹(shù)華等。就連生物課的課本

、生物標(biāo)本以及解剖用的“大體”

,都是由沈醫(yī)支援的。應(yīng)該說(shuō)沈醫(yī)在西醫(yī)教學(xué)方面對(duì)北中醫(yī)貢獻(xiàn)最大

,這是我們北中醫(yī)人不應(yīng)忘懷的

。

此外,北中醫(yī)還先后分兩批從浙江杭州護(hù)校

、四川萬(wàn)縣護(hù)校調(diào)入護(hù)士約50人

,從北京市和衛(wèi)生部直屬醫(yī)學(xué)院調(diào)進(jìn)不少知名中醫(yī)和西學(xué)中的老師,中國(guó)協(xié)和醫(yī)科大學(xué)

、四川醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)四川大學(xué)華西醫(yī)學(xué)中心)

、第二軍醫(yī)大學(xué)的部分老師也被調(diào)入北中醫(yī)。到1960年

,北中醫(yī)基本建成醫(yī)藥并舉

、學(xué)科完善、中西兼顧的師資隊(duì)伍

。

流金歲月師恩難忘

前已述及北中醫(yī)建學(xué)之初條件簡(jiǎn)陋,加上深?yuàn)W難懂的中醫(yī)名詞術(shù)語(yǔ)如陰陽(yáng)五行

、五臟六腑

、氣血津液,還有半表半里證用小柴胡湯等知識(shí)點(diǎn)

,使我們這些沒(méi)有醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)的“高中生”聽(tīng)得昏頭昏腦

。后來(lái)通過(guò)小組討論,有中醫(yī)基礎(chǔ)和臨床經(jīng)驗(yàn)的同學(xué)給我們?cè)敿咏庹f(shuō),彼此之間反復(fù)討論

、交流

,還真的受益匪淺。

張志純老師講課很生動(dòng)

,他說(shuō)自己學(xué)中醫(yī)是“自鉆”的

,可能沒(méi)有得到多少師傳,但研究深入

,真有所得

,并可用簡(jiǎn)潔語(yǔ)言講解通透。張老師個(gè)子不高

,留著小胡子

,衣冠整潔,上課時(shí)穿著白大衣筆直地站在講臺(tái)上

,聲音略嘶啞

,但句句入耳。他將《傷寒論》中的方證編成順口溜

,讓人念一遍就記住了

,臨床還有助于辨證選方遣藥,如“大陷胸湯大結(jié)胸

,推胸至腹?jié)M急痛

,硝黃甘遂實(shí)熱證”“小陷胸湯小結(jié)胸,黃連半夏瓜蔞容”

,張老師常常用手在胸前比畫著背誦

。

張老師對(duì)中藥也有獨(dú)特的見(jiàn)解,提出中藥的“五行三素”論

,并堅(jiān)信若干年后也會(huì)被人們認(rèn)識(shí)和接受

。此言確實(shí)如此,他講的這個(gè)觀點(diǎn)大體上就是現(xiàn)在人們熱議的“藥象學(xué)”研究

,就我所知僅《中國(guó)中醫(yī)藥報(bào)》從2006年到2009年至少有七篇文章是有關(guān)此論的研究報(bào)道

。

講傷寒課的還有鼎鼎大名的劉渡舟老師。劉老師講課帶著濃重的東北口音

,講得非常生動(dòng)活潑

,多能結(jié)合臨床實(shí)踐。我能得到劉老師真正耳提面命的教誨

,那是畢業(yè)后的事了

。1962年我畢業(yè)后被分配到山西省中醫(yī)研究所(現(xiàn)山西省中醫(yī)藥研究院),翌年暑假

,劉老師帶領(lǐng)10余位北中醫(yī)的同學(xué)來(lái)我院進(jìn)行畢業(yè)實(shí)習(xí)

后緣何會(huì)便秘.png)