故失道而后德 老子講:“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后義,失義而后禮?div id="4qifd00" class="flower right"> 失道而后德 解讀一: 故失道而后德,失德而后仁 國家很平靜的時候 夫禮者 失了道 義就是你做任何事情都要合理,不合理就不行 整個社會就是因為我們重視禮而開始混亂,這不是禮的罪過 現(xiàn)在很多人說 義就是說,我該出手時要出手 因此要提高到仁 這就是孔子當年講的 第三十八章中,道如果是良心 仁是彼此真誠相對 義是自我要求 我為了合理 尤其是禮尚往來 道家的思想認為,人活在世界上 但是基本上在道家看來 故失道而后德,失德而后仁 從“失德而后仁”開始,后面三句沒有問題 “失道而后德” 推崇德 夫禮者 忠就是對自己真誠 內(nèi)心沒有情感,表面上必須遵守禮的約束 到了現(xiàn)在 所以,中國美術(shù)學院的創(chuàng)始人蔡元培先生 本文地址:http://www.mcys1996.com/daojia/157990.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡

上一篇:

,人間正道" rel="prev">

清靜

下一篇:

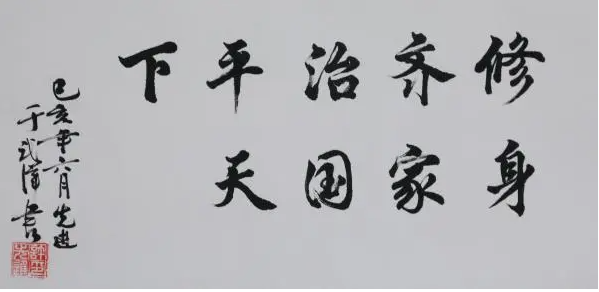

《道德經(jīng)》:修之于身

然而

《易經(jīng)》、《道德經(jīng)》、《黃帝內(nèi)經(jīng)》、《傷寒論》等古代經(jīng)典,便是人們在失道、失去內(nèi)視、不能夠內(nèi)圣后,追求善生、貴德的法則所留下的寶貴財富。這些經(jīng)典教導我們?nèi)绾畏庩?div id="4qifd00" class="flower right">

解讀二

,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

。" onerror="nofind(this)" >

。" onerror="nofind(this)" >