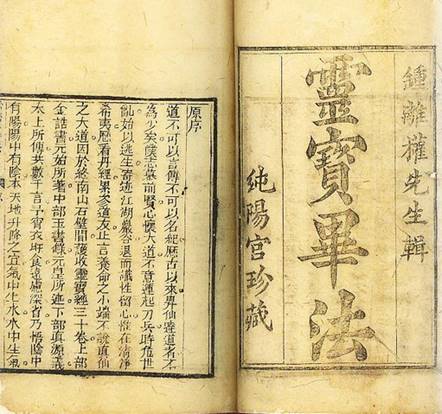

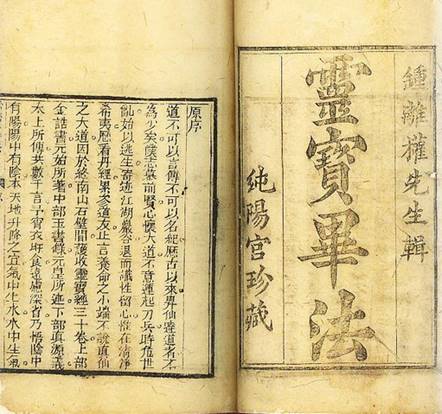

丁培仁

提要:《靈寶畢法》是鐘呂金丹派秘典,其書奠定了宋元以降

內(nèi)丹學(xué)的理論功法。與一般內(nèi)丹書不同,《靈寶畢法》不僅講具體功法

,而且對(duì)內(nèi)丹隱名

、術(shù)語(yǔ)作出解釋,為本書特色。全名《秘傳正陽(yáng)真人靈寶畢法》

、《鐘離授呂公靈寶畢法》

,傳說(shuō)的作者

鐘離權(quán)為五代隱士

,傳派為鐘離權(quán)

-呂洞賓一華陽(yáng)子施肩吾一李竦 ,而不是后世所說(shuō)鐘離權(quán)一

呂洞賓一劉海蟾一張伯端。本文在十余年前研究的基礎(chǔ)上

,對(duì)其理論丹法作了再研究

,集中討論《靈寶畢法》關(guān)于道與

天人合一的哲學(xué)思想、內(nèi)丹道的氣液與圣胎、仙與宗教神圣性。文末附論鐘呂金丹派的丹書與西部區(qū)域性。從書目“辨章學(xué)術(shù),考鏡源流”的功能出發(fā),以《靈寶畢法》為中心,考察鐘呂派的傳承,尤其是探討了蜀地道教文化傳統(tǒng)與鐘呂金丹道流向之關(guān)系,認(rèn)為最初幾代鐘呂金丹派具有明顯的西部區(qū)域性。

主題詞:《靈寶畢法》道天人合一內(nèi)丹道鐘呂金丹派的西部區(qū)域性

筆者對(duì)鐘呂金丹派的研究興趣始于十余年前,在此基礎(chǔ)上前幾年又發(fā)表“《靈寶畢法》功法四題”一文。該文指出,《靈寶畢法》是鐘呂金丹派秘典,其書奠定了宋元以降內(nèi)丹學(xué)的理論功法。其制作年代的下限當(dāng)在宋真宗以前。雖然不能遽定這部丹書就是鐘離權(quán)親著,但它屬于鐘呂金丹派的功法經(jīng)典還是可以斷言的。筆者分別丹法結(jié)構(gòu)、時(shí)、肘后飛金晶、玉液與金液四題,略論其丹法觀念。近來(lái)重讀此書,又有一些新的想法,寫出來(lái),與大家共同探討。

道與天人合一

《靈寶畢法》之所以堪稱道教內(nèi)丹代表作,固然是因?yàn)榇藭到y(tǒng)地提出內(nèi)丹道的理論功法,

還由于始終貫穿著“道”的思想,作者在每一修行層次都首先論述道與天人合一原理,使之具有高屋建瓴之概。

序首云:“道不可以言傳,不可以名紀(jì)。接著說(shuō)“歷古以來(lái),升仙達(dá)道者不為少矣。仆志慕前賢,心懷大道,……”表明自己信奉大道,而下文轉(zhuǎn)入論述此書的結(jié)構(gòu)和修煉大綱,說(shuō):“玄機(jī)奧旨,難以盡臟靈寶妙理,可用入圣超凡。道既不可言傳,體現(xiàn)道的修行奧旨也就難以用語(yǔ)言文字盡覽無(wú)遺地表述、傳達(dá)出來(lái);可是體悟《靈寶畢法》妙理的人,依然可以由此門徑達(dá)到入圣超凡的境界。卷下《大乘超凡入圣法三門。超脫第十》又說(shuō):“道本無(wú)也,以言有者非道也;道本虛也,以言實(shí)者非道也。既為無(wú)體則問、應(yīng)俱不能矣;既為無(wú)相,則視、聽俱不能矣。以玄微為道,玄微亦不離問答之累;以希夷為道,亦未免為視聽之累。希夷、玄微尚未為道,則道亦不知其所以然也。

然而,問題也隨之出來(lái)了:既說(shuō)“道不可以言傳,不可以名紀(jì)”,那么人們又是從何而體悟道、理解道的呢?作者在卷上《小乘安樂延年法四門

。匹配陰陽(yáng)第一》回答了這一問題

。

“大道無(wú)形,視聽不可以見聞;大道無(wú)名,度數(shù)不可以籌箅。資道生形

,因形立名

,名之大者,天地也。

……一升一降,運(yùn)于道,所以天地長(zhǎng)久。也就是說(shuō),人們是通過(guò)形

、名之大者一天地來(lái)體悟

、理解道的。

這里需要澄清一點(diǎn),即作者所說(shuō)究極的

“道”并非“妙理”的同義詞。將

“理”與“道”聯(lián)系起來(lái)解釋“道”,始于戰(zhàn)國(guó)時(shí)代韓非?div id="d48novz" class="flower left">。第二層意義的

“道”固然不可究詰,就第一層意義的

“道”也不可能盡說(shuō),而且言說(shuō)本身就需要人文的約定前提;作為規(guī)律的

“理”則可以通過(guò)抽象而言說(shuō),

因?yàn)槿吮旧砭哂欣硇缘某橄竽芰Αmn非又解釋《道德經(jīng)》“道之可道,非常道也

”云:“ ……不死不衰者謂常,而常無(wú)攸易、無(wú)定理。無(wú)定理非在于常所

,是以不可道也

。

”理有定理,而常道無(wú)所變易、沒有定理

,因此不可道?div id="jfovm50" class="index-wrap">?梢婍n非也

是把道和理區(qū)分開來(lái),后人將作為規(guī)律的理跟道混為一談,當(dāng)系誤讀

。顯然,《靈寶畢法》作者所說(shuō)究極的

“道”也并非“理”,與

“理’對(duì)應(yīng)、可言可說(shuō)的是天地之道、人之道(在此范圍才可用

“規(guī)律”對(duì)譯“道”)。關(guān)此

,《靈寶畢法》還

有如下論述:

“所謂大道者,高而無(wú)上,引而仰觀其上無(wú)上

,莫見其首。所謂大道者

,卑而無(wú)下

,俯而俯察其下無(wú)下,莫見其基

。始而無(wú)先

,莫見其前

;終而無(wú)盡,莫見其后 。大道之中而生天地

,天地有高下之儀,天地之中而有陰陽(yáng)

,陰陽(yáng)有始終之?dāng)?shù)

,一上一下,仰觀俯察

,可以賾其機(jī)

;一始一終,度數(shù)籌算可以得其理

。以此推之

,大道可知矣。

”(卷上《小乘安樂延年法四門。聚散水火第二》)

“大道本乎無(wú)體寓於氣也,其大無(wú)外

,無(wú)物可容;大道本乎無(wú)用

,運(yùn)於物也

,其深莫測(cè),無(wú)理可究

。以體言道

,道之始有內(nèi)外之辨;以用言道

,道之始有觀見之基

。

”(卷下《大乘超凡入圣法三門·內(nèi)觀第九》)“其來(lái)有始,而不知大道之始何也;其去有盡

,而不知大道之終何也。高高之上雖有上

,不知大道之上無(wú)有窮也

;深深之下雖有下,不知大道之下無(wú)有極也

。杳冥莫測(cè)名曰道

,隨物所得而列等殊,無(wú)為之道莫能窮究也

。

”(卷下《超脫第十》)“天地者大道之形 ,陰陽(yáng)者天地之道。

”(卷上《燒煉丹藥第四》)“真陰真陽(yáng)相生相成 ,見於上者

,積陽(yáng)成神,神中有形而麗乎天者

.日月也 ;見於下者

,積陰成形,形中有神而麗乎地者

,金玉也

。金玉之質(zhì)隱於山川,秀媚之氣浮於上

,而日月交光

,草木受之,以為禎祥鳥獸得之

,以為異類耳

。

”(卷中《中乘長(zhǎng)生不死法三門。玉液還丹第六》)

“積陽(yáng)成神,神中有形 ,

……積陰成形 ,形中有神,

……”(卷中《金液還丹第七》)“一氣初判 ,大道有形而列二儀

;二儀定位,大道有名而分五帝

。五帝異地而各守一方

,五方異氣而各守一子。

五行生成在一真兀之道 ,皆一氣生也

。

“一三五七九,道之分而有數(shù);金木水火土,道之變而有象

;東西南北中

,道之列而有位;青白赤黃黑

,道之散而有質(zhì)

。數(shù)歸於無(wú)數(shù),象反于無(wú)象

,位至于無(wú)位

,質(zhì)還于無(wú)質(zhì)。欲道之無(wú)數(shù)

,不分之則無(wú)數(shù)矣

。欲道之無(wú)象,不變之則無(wú)象矣

。欲道之無(wú)位

,不列之則無(wú)位矣。欲道之無(wú)質(zhì)

,不能之則無(wú)質(zhì)矣

。無(wú)數(shù)則道之源也,無(wú)象則道之本也

,無(wú)位則道之真也

,無(wú)質(zhì)則道之妙也。

(卷下《大乘超凡入圣法三門·朝元第八>)概括以上的論述,其意是說(shuō):大道無(wú)形、無(wú)體、無(wú)名、無(wú)為 、無(wú)用

,一氣分判而有形,形之大者為天地

,陰陽(yáng)乃是天地之道

,亦即相對(duì)于人可以名言的道。天地二儀定位而變金木水火土五行之象

,于是而有東西南北中五位

。陰陽(yáng)相生相成,積陽(yáng)成神

,積陰成形

,神形也相生相成。陰陽(yáng)五行的生成都是由于一真元之道

,皆一氣所生

,萬(wàn)物均因道的分散而得形色質(zhì)體。無(wú)數(shù)

、無(wú)象

、無(wú)位、無(wú)質(zhì)便是道的本體

。正是基于萬(wàn)物皆源于道的思想

,《靈寶畢法》中認(rèn)為天人是一體的。雖然作者指出

,

“天地之間,萬(wàn)物之內(nèi),最貴惟人”。但接著便說(shuō),“即天地之有象可求,故知其質(zhì)氣與水也;即天地之有數(shù)可推,故知其位遠(yuǎn)與近也。審乎如是,而道亦不遠(yuǎn)於人也。另一處又說(shuō):“道生萬(wàn)物。天地

乃物中之大者,人為物中之靈者,別求於道,人同天地,以心比天,以腎比地,肝為陽(yáng)位,肺為陰位。心腎相去八寸四分,其天地覆載之間比也……。”天地人皆是物,人處在天地之間,與天地有對(duì)應(yīng)關(guān)系,顯然這是道教傳統(tǒng)的天人合一思

想。由此可見,作者并沒有把人置于天地之外、作為天的對(duì)立面;所謂積陽(yáng)成神,積陰成形,神形相生相成

,也并不僅就人而言

,而是包括萬(wàn)物在內(nèi)。作者的天地觀兼攝蓋天說(shuō)和渾天說(shuō)

,如

“天得乾道而積氣,以覆於下;地得坤道而托質(zhì),以

載于上。復(fù)載之間,上下相去八萬(wàn)四千里,氣質(zhì)不能相交。天以乾索于坤而還于地中,其陽(yáng)負(fù)陰而上升,地以坤索于乾而還於天中,其陰抱陽(yáng)而下降“天如覆盆,……地如磐石”,這是中國(guó)古代影響最大的蓋天說(shuō);而“天地清濁,其質(zhì)如

卵,而玄黃之色,乃太空之中一物而己”,“天地之形,其狀如卵,六合於中,其圓如毯”,這又是渾天說(shuō)。所言自然觀是樸素的,有不少應(yīng)是過(guò)時(shí)了,但這些都不重要,重要的是作為一部修煉書,始終貫穿著一條主線或指導(dǎo)思想,那就

是天人合一觀念。這類例子頗多,試舉數(shù)例:“人同天地,

……子時(shí)腎中氣生,卯時(shí)氣到肝,肝為陽(yáng)

,其氣旺

,陽(yáng)升以入陽(yáng)位,其春分之比也

。午時(shí)氣到心

,積氣生液。夏至陽(yáng)升到天

,而陰生之比也

。午時(shí)心中液生,酉時(shí)液到肺

,肺為陰

,其液盛,陰降以入陰位

,其秋分之比也

。子時(shí)液到腎,積液生氣

。冬至陰降到地

,而陽(yáng)生之比也。周而復(fù)始

,日月循環(huán)

,無(wú)損無(wú)虧,自可延年

。

”(卷上《匹配陰陽(yáng)第一》)

“天地陰陽(yáng)升降之宜,日月魂魄往來(lái)之理,尚以數(shù)推之

,交合有序

,運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)差,人之心腎氣液

、肝肺魂魄

,日用雖有節(jié)次

,年月豈無(wú)加減乎。

”(卷中《肘后飛金晶第五〉》

“陽(yáng)升到天,太極生陰,陰不足而陽(yáng)有余,所以積陽(yáng)生神。陰降到地

,太極生陽(yáng),陽(yáng)不足而陰有余

,所以積陰生形

。上之日月,下之金玉

,真陽(yáng)有神

,真陰有形,其氣相交而上下相射

,光盈天地

,則金玉可貴者,良以此也

。是知金玉之氣凝於空則為瑞氣祥煙

,入於地則變醴泉芝草,人民受之而為英杰

,鳥獸得之而生奇異

,蓋金玉之質(zhì)雖產(chǎn)於積陰之形,而中抱真陽(yáng)之氣

,又感積陽(yáng)

,成神之日月,真陰真陽(yáng)之下射而寶凝矣

。

”(卷中《玉液還丹第六》)

“人同天地”,這種天人合一觀似乎是道教的老生常談,但有一點(diǎn)必須指出

,即:表面上看,它強(qiáng)調(diào)的是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)人如何順應(yīng)自然(這當(dāng)然是對(duì)的

),然而其提出本身乃是基于直觀的思維模式

,既然如此,那一定是立足于人的角度去觀的

。

“天地之間,萬(wàn)物之內(nèi),最貴惟人

。

”——如果僅僅從天(即自然界)的立場(chǎng)是很難得出這樣的結(jié)論的?div id="m50uktp" class="box-center"> !蛾幏?jīng)》所謂

“觀天之道,執(zhí)天之行 ,盡矣

”也應(yīng)作如此觀 ,因?yàn)樗髅靼装赘嬖V人們:

“宇宙在乎手,五賊在乎心 。

”所以道教的天人合一觀中不僅有天人的成分 ,而且也蘊(yùn)含人天,換言之

,天與人是對(duì)稱的關(guān)系

。其次,在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)

,人們的認(rèn)識(shí)方式是

“近取諸身 ,遠(yuǎn)取諸物

”,這兩者在《靈寶畢法》中是連接到一起了,將二者連接起來(lái)的就是比喻

。這方面的例子也頗多,如:

“以心腎比天地,以氣液比陰陽(yáng)

,以一日比一年,日用艮卦比一年用立春之節(jié)

,乾卦比一年用立冬之節(jié)

。

……一年之中,立春比一日之時(shí),艮卦也

。腎氣下傳膀胱,在液中微弱難升也

。一年之中

,立冬比一日之時(shí),乾卦也

。乾卦心液下入

,將欲還元,復(fù)入腎中

,乃陰盛陽(yáng)絕之時(shí)也

。人之致病者,陰陽(yáng)不和

,陽(yáng)微陰多

,故病多。

”(卷上《聚散水火第二》)

“以身外比太空,以心腎比天地,以氣液比陰陽(yáng),以子午比冬夏。”(卷上《交媾龍虎第三》)

“真陽(yáng)比心液中真氣 ,真陰比腎氣中真水

。

”(卷上《燒煉丹藥第四》)

“陰陽(yáng)升降在天地之內(nèi),比心腎氣液交合之法 ;日月運(yùn)轉(zhuǎn)在天地之外

,比肘后飛金精之事也。日月交合比進(jìn)火之法加減

。陽(yáng)升陰降

,無(wú)異於日月之魂魄,日往月來(lái)

,無(wú)異於心腎之氣液

。

”(卷中《肘后飛金晶第五》)

“金玉之氣入於地,而為醴泉芝草者 ,比於玉液還丹田也

。金玉之氣凝於空而為瑞氣祥煙者,比於氣煉形也

。

”(卷中《玉液還丹第六》)

“日月比氣也 ,腎氣比月,而心氣比日

,金玉比液也

。腎液比金而心液比玉。

”(卷中《金液還丹第七》)

此書的結(jié)構(gòu)為在每一修煉層次內(nèi)依次安置“金誥”或“玉書”