<sup id="kwqog"></sup>

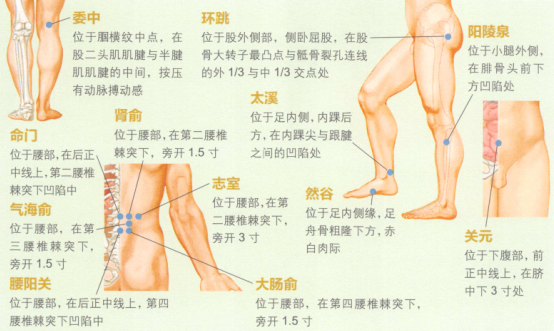

艾灸穴位:大腸俞穴,中脘穴,天樞穴,足三里穴,上巨虛穴,脾俞穴,胃俞穴,三陰交穴,命門穴,關(guān)元穴,氣海穴,

關(guān)鍵詞:調(diào)和脾胃祛寒邪

小兒腹瀉病是由多種病原及多種病因引起的一種疾病

重點艾灸穴位:

【具體艾灸療法】

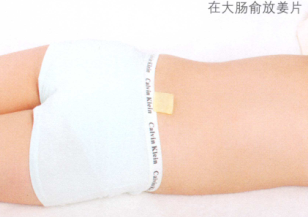

方法一:艾炷隔姜灸

1

、取大腸俞、中脘

2、把中艾炷放置在姜片的中央

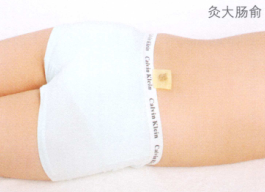

方法二:艾條回旋灸

取大腸俞

、中脘、天樞、足三里、上巨虛、脾俞、胃俞、三陰交等穴位,按照先灸腰背部穴位再灸胸腹部穴位、先灸上部穴位再灸下部穴位的順序施灸。讓患兒取合適的體位,施灸者點燃艾條的一端,火頭對準要灸的穴位,距離皮膚3?5厘米高度施灸

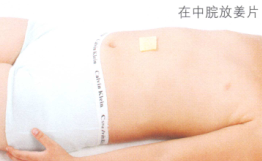

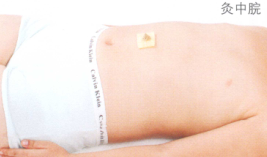

方法三:艾炷隔姜灸

1

、取大腸俞、中脘、天樞、足三里、上巨虛、背俞、命門、關(guān)元、氣海等穴位,按照先灸腰背部穴位再灸胸腹部穴位、先灸上部穴位再灸下部穴位的順序施灸。先將新鮮的老姜切成厚約0.3厘米的薄片

2、把中艾炷放置在姜片的中央

【專家叮囑】

家長應(yīng)對患兒細心護理

本文地址:http://www.mcys1996.com/aijiu/22937.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享

上一篇:

夏季艾灸艾灸哪個部位圖解

下一篇:

慢性腸炎艾灸哪個部位圖解

国产精品综合一区二区三区|

yin荡护士揉捏乱p办公室视频|

内射国产内射夫妻免费频道|

天堂AⅤ无码一区二区三区|

亚洲综合另类小说色区大陆|

国产成人综合日韩精品无码|

少妇护士被弄高潮|

伊人久久大香线蕉在观看|

又粗又硬又黄又爽的免费视频|

无码一区二区三区在线观看|

狠狠色婷婷久久一区二区

|

亚洲日本乱码一区二区产线一∨

|

免费国产h视频在线观看86|

性XXXXFREEXXXXX国产|

性色A∨人人爽网站HD|

免费午夜无码视频在线观看|

免费网站看V片在线毛|

精品国产三级A∨在线|

欧美人与禽2O2O性论交|

国产一区二区三区免费播放|

亚洲精品国产成人无码区A片|

日韩精品久久久久久久电影蜜臀|

亚洲精品午夜无码专区|

国产婷婷成人久久AV免费高清|

成全视频在线观看大全腾讯地图|

亚洲色偷拍一区二区三区|

国产精品毛片A∨一区二区三区

|

无码免费视频AAAAAA片草莓|

国产在线精品无码二区|

高清毛片AAAAAAAAA片|

公在厨房扒开腿让我爽了在线观看|

中文字幕永久视频在线看|

激情97综合亚洲色婷婷五|

好想被狂躁A片视频在线|

亚洲成av人片高潮喷水|

无码区a∨视频体验区30秒|

大炕上泄欲老女人|

亚洲日韩精品无码专区加勒比

|

国产成人无码精品久久久免费|

国产真实乱子伦视频播放|

欧美老妇性BBBBBXXX|

亚洲国产精品一区第二页|

久久国产免费福利永久|

99这里只有精品|

日韩乱码人妻无码中文字幕

|

A夜夜爽8888免费视频|

精品无码久久久久久尤物|

青青青国产在线观看资源|

小仙女av资源导航|

最新无码人妻在线不卡|

最近日本中文字幕免费完整|

国产乱码精品一区二区三区四川人|

久久久国产精品va麻豆|

青青草国产成人99久久|

韩国公妇里乱片a片中文字幕|

国内精品免费久久久久电影院97|

正在播放国产多p交换视频

|

国产精品福利自产拍在线观看|

亚洲色欲色欲大片WWW无码|

欧洲精品无码一区二区三区在线播放|

国产成人AV乱码免费观看|

中文字幕一区二区人妻性色|

极品少妇被后入内射视|

精品福利视频一区二区三区|

亚洲 欧美 综合 另类 中字|

久久精品免费一区二区三区|

精品成人免费一区二区|

久久九九久精品国产尤物|

少妇久久久久久久久久|

国内揄拍高清国内精品对白|

亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍|

欧美内射BBW偷拍|

国产粉嫩嫩00在线正在播放|

成年女人免费视频播放7777|

国产精品爱久久久久久久电影|

九月婷婷人人澡人人添人人爽|

任你躁x7x7x7x7在线观看|

日韩东京热无码人妻|

狼友久久国产精品|

西西444WWW无码大胆|

伊人大杳蕉在线影院视频|

无码一区二区三区不卡AV|

亚洲综合精品一区二区三区|

人妻精品久久无码区新狼窝|

国产高清av在线播放|

又黄又爽的60分钟视频|

在线观看中文资源视频|

国产亚洲精品久久久久5区|

国产男女爽爽爽免费视频|

熟妇人妻系列AV无码一区二区|

女人性高朝床叫流水视频|

亚洲国产综合专区在线播放|

少妇无码av无码去区钱|

免费高清理伦片a片在线观看|

色爱无码A V 综合区|

久久久擼擼擼麻豆密臀AV|

亚洲成亚洲乱码一二三四区软件|

久久看片www.17c.com|

2021最新国产在线人成|

我和漂亮老师做爰9|

AV无码精品一区二区三区四区|

在线观看成人网站|

人妻丰满精品一区二区A片|

97资源共享在线视频|

精品人妻AV区|

国产又色又爽又黄A片小说|

人人妻人人澡人人爽欧美二区|

色吊丝av中文字幕|

日本精品久久久久中文字幕|

免费观看全黄做爰大片|

无码少妇一区二区三区|

在厨房抱住岳丰满大屁股韩国电影|

伦埋琪琪深夜福利|

看同性男AA片|

成人免费无码大片a毛片|

日日摸日日碰人妻无码老牲|

色噜噜狠狠狠狠色综合久一|

国产成人精品午夜2022|

窝窝人体色www|

亚洲日本va|

国产人成精品香港三级在线|

午夜性爽视频男人的天堂|

乱中年女人伦AV一区二区|

98国产精品人妻无码免费|

人妻少妇伦在线无码|

亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍|

欧美+日本+国产|

久久九九有精品国产尤物|

亚洲妇女水蜜桃AV网网站|

驯服已婚人妻HD中文字幕|

特黄三级又爽又粗又大|

乱中年女人伦AV|

国产精品亚洲专区无码老司国|

日韩AV无码社区一区二区三区|

娇小1213╳YⅩ╳毛片|

又黄又爽又色的视频|

www国产亚洲精品久久麻豆|

АⅤ天堂中文在线网|

曰韩欧美亚洲美日更新在线

|

无人在线观看高清视频单曲直播

|

国产精品久久综合免费|

97SE狠狠狠狠狼鲁亚洲综合色|

x7x7x7任意噪1060|

男人添女人荫蒂视频观看|

辽宁老熟女高潮狂叫视频|

一本道在线综合久合合|

人妻人人看人妻人人添|

亚洲精品有码在线观看|

日产乱码一区二区三区在线|

无码精品国产DVD在线观看9久|

GOGO专业大尺度亚洲高清人体|

超碰aⅴ人人做人人爽|

国产裸体美女永久免费无遮挡|

一区二区三区中文字幕|

最近免费中文字幕大全高清大全10|

免费观看H黄动漫网站|

夜夜摸夜夜添夜夜添破|

性色A∨人人爽网站HD|

亚洲欧美日韩人成在线播放|

亚洲综合欧美制服丝袜|

久久人妻av无码中文专区|

亚洲国产成人精品无码区在线网站|

吃奶呻吟打开双腿做受视频|

欧美伦理毛片在线看|

japanese护士高潮|

免费人成视频欧美|

国产美女牲交视频|

免费无码福利网站永久在线播放|

中国嫖妓BBW|

国产美女人人人妻|

男人的天堂a视频区在线|

中文国产成人精品久久久|

陈少霞三级|

性色无码AV久久蜜臀|

国产成人vr精品a视频|

少妇内射兰兰久久|

国产精品区一区二区三在线播放|

Z〇ZOZ〇女人另类ZOZ〇|

免费观看黄A片在线观看|

国产日韩精品视频无码|

99噜噜噜在线播放|

国产精品无码素人福利免费

|

激情偷乱人伦小说视频在线|

国产精品iGAO视频网网址|

亚洲国产一区二区三区|

免费精品无码av片在线观看|

国产黄频免费高清视频|

成人免费无码视频在线网站

|

亚洲日韩精品欧美一区二区一|

在线看片人成视频免费无遮挡|

亚洲精品久久久久久动漫器材一区

|

精品国产成人高清在线观看|

婷婷五月综合色中文字幕|

国产手机在线精品|

中文字幕无码成人免费视频|

成全动漫视频在线观看免费高清|

国内精品久久人妻无码妲|

国产综合亚洲专区在线|

亚洲综合无码精品一区二区三区

|

成本人妻片无码中文字幕免费|

国产v片在线播放免费观看大全|

国产成人一区二区三区|

少妇特殊按摩高潮惨叫无码|

婷婷综合另类小说色区|

国产拍揄自揄精品视频|

337p日本欧洲亚洲大胆人人|

四虎影视无码永久免费无码|

久久精品国产清自在天天线|

久久精品国产亚洲不av麻豆|

丰满年轻岳欲乱中文字幕|

jlzzjlzzjlz亚洲日本|

欧美人与性囗牲恔配|

精品无码一区二区三区av

|

一道本免费高清中字幕1V1|

亚洲综合色自拍一区|

乱子伦农村xxxxbbb|

国产亚洲欧美日韩一区图片|

少妇高潮无套内谢麻豆传|

老妇free性videosxx|

三上悠亚精品一区二区久久

|

亚洲精品国产精品国自产观看|

日韩少妇内射免费播放18禁裸乳|

丁香五月网久久综合|

无码人妻一区二区三区免费|

欧美性生交A片免费看|

女人高潮特级毛片|

精品无码久久久久久久久|

最新国产精品亚洲|

成人做爰黄AAA片免费看少妃|

办公室艳妇潮喷视频|

92国产精品午夜福利免费|

伊人婷婷色香五月综合缴缴情|

日韩久久久久久中文人妻|

国产精品美女久久久久久2018|

中文字幕无码中文字幕有码a|

婷婷久久综合九色综合88|

国产成人vr精品a视频|

国产精品久久久久无码人妻网站|

亚洲国产制服丝袜无码av|

糖果传媒mv国产推荐|

丝袜美腿一区二区三区|

国产精品毛片久久久久久久|

亚洲精品国产成人99久久6|

99精品丰满人妻无码一区二区|

免费毛片a线观看|

亚洲成a人v欧美综合天堂|

亚洲精品一区二区绿巨人|

亚洲va中文字幕无码久久不卡|

精品国产乱码久久久久久乱码|

亚洲国产精品18久久久久久|

中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件

|

日本丰满护士bbw|

国产精品无码无片在线观看|

欧美孕妇xxxx做受欧美88|

亚洲旡码A∨一区二区三区

|

无码人妻精品一区二区在线视频|

久久久精品波多野结衣|

人妻无码中文专区久久av|

激情五月色综合国产精品|

一本无码av一区二区三区|

欧美精品在线观看|

日韩AV一区二区精品不卡|

在线观看免费人成视频色9|

99精品国产福利一区二区|

亚洲日本中文字幕在线四区|

亚洲精品久久久久久久久久久捆绑|

成人精品视频99在线观看免费|

无套内射chinesehd|

一本一道久久综合狠狠老|

亚洲中文字幕一区精品自拍

|

在线观看高h无码黄动漫|

国产在线看片免费视频|

在线欧美精品一区二区三区|

国产bbaaaaa片|

国产精品全新69影院在线看|

日韩AV高清无码|

色偷偷一区二区无码视频|

国产精品视频一区二区三区四|

国产色诱视频在线观看|

日韩放荡少妇无码视频|

色欲香天天天综合网站小说|

97久久国产亚洲精品超碰热|

日本一大新区免费高清不卡|

国产精品无码a∨精品影院|

人人妻人人澡av天堂香蕉|

亚洲精品无码久久久久sm|

男女后式激烈动态图片|

国产乱子影视频上线免费观看

|

中文有码亚洲制服av片|

日韩精品视频一区二区三区

|

野外亲子乱子伦视频丶|

国产99视频精品免视看9|

国产无遮挡又黄又爽免费视频|

浪荡人妻共32部黑人大凶器电影|

啪啪玩小处雏女毛免费|

国产艳妇av在线出轨|

少妇被躁爽到高潮无码人狍大战|

成年无码按摩AV片在线|

老牛无码人妻精品1国产|

四虎永久在线精品免费观看视频|

免费人成视频欧美|

中文字幕熟女人妻佐佐木明网|

bt天堂新版中文在线地址|

97色情在线观看免费高清|

亚洲日本va一区二区sa|

国产在线无码视频一区二区三区|

后入内射无码人妻一区|

禁止的爱善良的小中文在线bd|

国产欧美日韩综合精品一区二区|

无码免费的毛片基地|

美腿制服丝袜国产亚洲|

波多野结衣一区二区|

大粗鳮巴征服饥渴少妇视频|

亚洲成色av网站午夜影视|

国产成人高清精品亚洲|

荡女精品导航|

人人妻人人妻人人片av|

国产成人免费高清直播|

一本大道精品视频在线|

北京少妇和黑人久精品|

天天拍夜夜添久久精品大|

国产综合色在线精品|

日韩精品视频一区二区三区|

国产免费午夜福利片在线|

国产女人水真多18毛片18精品

|

国产偷v国产偷v亚洲高清|

成人片在线看无码不卡|

国产美女做爰A片免费|

人妻少妇精品无码专区二区|

国产精品对白交换视频|

真实的国产乱xxxx在线|

中国熟妇VIDEOSEXFREEXXXX片|

成人做爰88看片|

国产精品亚洲A∨天堂|

国产av永久无码青青草原|

亚洲h动漫在线无码|

亚洲人成网站免费播放|

久久亚洲老熟女cc98cm|

亚洲日韩精品看片无码|

精品亚洲国产成人AV在线|

国产色诱视频在线观看|

经典国产乱子伦精品视频|

亚洲成AV人在线播放无码|

久久香蕉成人免费大片|

男人用嘴添女人私密视频|

亚洲欧洲精品成人久久AV18|

国产亚洲综合区成人国产|

一本久久宗合久久伊人|

国内大量偷窥精品视频|

无码少妇一区二区三区|

红色av社区|

日韩精品人妻系列无码av东京|

夫では満足できない人妻|

国产男女猛烈无遮挡免费视频|

漂亮少妇高潮A片XXXX|

狼友久久国产精品|

日韩制服国产精品一区|

japanese护士高潮在线|

久久久久av无码免费网|

亚洲日韩中文字幕在线播放|

日韩AV无码成人网站|

国产亚洲成av片在线观看|

中文字幕人成无码人妻|

精品系列无码一区二区三区|

女人与牲囗牲恔视频免费|

国产免费午夜福利蜜芽无码|

亚洲爆乳成av人在线视菜奈实

|

一本无码av一区二区三区|

亚洲中文久久精品无码99|

亚洲综合一区二区三区四区五区|

麻豆精品一区综合AV在线|

aa片在线观看视频在线播放|

成人免费无码大片a毛片|

一本大道东京热无码aⅴ|

亚洲乱亚洲乱妇无码|

久久久中文久久久无码

|

少妇挑战六个黑人惨叫|

午夜成人理论无码电影在线播放

|

日韩人妻中文无码一区二区|

最刺激黄a大片免费观看下载|

一本大道东京热无码aⅴ|

蜜桃AV噜噜一区二区三区|

西西大胆深夜视频无码|

少妇性饥渴无码A区免费|

久久无码人妻一区二区三区午夜|

99国产欧美另类久久久精品|

国产又粗又猛又大爽又黄|

6080YYY午夜理论片中无码|

日本不卡高清一区二区三区|

国产精品丝袜肉丝出水|

国产熟女亚洲精品麻豆|

av无码不卡一区二区三区|

吃奶呻吟打开双腿做受视频|

国产在线码观看清码视频|

成人网站国产在线视频内射视频|

国产精品视频熟女韵味|

国产一区二区在线视频|

欧美 日韩 国产 另类 图片区|

少妇做爰特黄A片免费看|

黑人大尺度禁片做爰电影|

丰满少妇偷人51视频在线观看|

无套内谢老熟女|

又湿又紧又大又爽A视频国产|

99国产精品无码|

99久久人人爽亚洲精品美女|

国产亚洲精久久久久久无码77777|

国产热久久精|

给我免费观看片在线动漫视频|

农民人伦一区二区三区|

国产无套乱子伦精彩是白视频|

少妇高潮一区二区三区99|

2014AV天堂|

无码国模产在线观看免费

|

亚洲欧美第一成人网站7777|

国产成人精品人人做人人爽|

人妻熟妇乱又伦精品视频|

无码人妻久久一区二区三区蜜桃|

国产午夜无码精品免费看|

伊人久久大香线蕉av成人|

变态拳头交视频一区二区|

亚洲第一天堂 久久|

中文字幕乱人伦视频在线|

亚洲熟妇图片[13p]|

九七电影院成人理论A片|

久久久久久曰本av免费免费|

东京热加勒比无码视频|

久久99精品久久久久麻豆|

无码中文AV波多野吉衣|

gogogo高清视频大全|

少妇做爰视频免费少妇作爱视频|

日韩电影一区二区三区|

中文字幕人妻偷伦在线视频|

国产xxxx视频在线观看软件

|

亚洲VA综合VA国产产VA中|

极品少妇被啪到呻吟喷水|

日本免费不卡高清网站|

精品综合久久久久久8888|

亚洲欧美综合精品成人导航|

免费播放片ⅴ免费人成视频|

在线观看无码H片|

野狼AV午夜福利在线|

国产乱人视频在线播放|

在线播放无码后入内射少妇|

亚洲真人无码永久在线观看|

亚洲国产精品嫩草影院|

99久热在线精品视频观看|

亚洲国产精彩中文乱码av

|

日本不卡在线视频二区三区|

无码国产精品久久一区免费|

玩弄丰满少妇高潮A片推油小说|

特黄熟妇丰满人妻无码|

欧美人善交videosg|

麻豆国产精品VA在线观看不卡|

亚洲熟妇色XXXXX亚洲|

三年中文在线观看免费大全中国

|

色综合久久久无码网中文|

CHINA中国BINGO视频|

成人午夜免费无码视频在线观看|

丰满少妇高潮惨叫久久久

|

丰满岳妇乱一区二区三区|

亚洲熟妇av日韩熟妇av|

亚洲中文字幕无码永久|

AV成人午夜无码一区二区|

国产超碰人人做人人爽AV|

无码免费视频AAAAAA片草莓|

A三级三级成人网站在线视频|

疯狂做受XXXX高潮国产|

99久久久无码国产精品古装|

老湿机香蕉久久久久久|

欧美综合自拍亚洲综合图片区|

又紧又黄的免费视频网站|

无码中文av有码中文av|

伦埋琪琪深夜福利|

国产成人av|

国产成人A片免费观看|

亚洲一区无码精品色|

偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇

|

又粗又黄又硬又爽的免费视频|

欧洲无码一区二区三区在线观看|

成人av无码一区二区三区|

三年中文在线观看免费大全中国

|

一本久道视频无线视频|

女的被弄到高潮娇喘喷水视频|

亚洲视频高清不卡在线观看|

欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃|

色欲色香天天天综合VVV|

国产成人亚洲综合精品|

国产又粗又大又黄|

午夜裸体性播放|

亚洲情a成黄在线观看动漫尤物|

秘书边打电话边被躁BD|

曰韩精品无码一区二区三区视频

|

亚洲国产无线乱码在线观看|

国产aⅤ无码久久丝袜美腿

|

人妻少妇久久精品电影|

特黄熟妇丰满人妻无码|

班花的兔子好软水好多好好吃

|

gogogo高清在线观看视频韩国|

麻花星空MV高清免费|

天天躁日日躁狠狠躁人妻|

制服 丝袜 人妻 专区一本|

苍井空a 集在线观看网站|

国产精品免费_区二区三区观看|

国产精品ⅴ无码大片在线看|

麻豆画精品传媒2021网站|

娇小1213╳yⅹ╳毛片|

亚洲国产精品国语在线|

无码一区二区三区老色鬼|

兔费看少妇性L交大片免费|

国产免费观看久久黄AV片|

国产精品V无码A片在线看小说|

亚洲精品国男人在线视频|

国产成人综合在线视频|

国产sm重味一区二区三区|

成人午夜又粗又硬又长|

男人把Ji大巴放进女人免费视频|

免费乱码人妻系列无码专区|

成熟丰满熟妇高潮xxxxx

|

无码人妻少妇色欲AV一区二区

|

日韩AV一中美AV一中文字慕|

亚洲欧美日韩V在线播放|

精品超清无码视频在线观看|

欧美亚洲日本国产综合在线|

成人午夜免费无码视频在线观看|

第四色播日韩AV第一页|

精品国产成人一区二区|

伊人久久大香线蕉av最新|

成人免费一区二区三区视频软件|

国产又色又爽又刺激在线播放|

亚洲熟妇久久精品|

成熟人妻换xxxx|

最好看的电影2019中文字幕|

精品久久久久久无码专区不卡

|

国产精品99爱免费视频|

国产成人精品久久综合|

Va精华区二区区别|

无码免费视频aaaaaaaa片红杏|

亚洲人成电影在线播放|

夜精品一区二区无码A片|

精品国产三级A∨在线|

国产又粗又猛又爽又黄a片|

国产自国产自愉自愉免费24区

|

精品久久久久国产免费|

亚洲人成亚洲精品|

av天堂午夜精品一区|

久久久亚洲欧洲日产国产成人无码|

久久久婷婷五月亚洲97号色|

亚洲精品久久久久久动漫器材一区|

在线观看无码不卡AV|

40岁成熟女人牲交片20分钟|

午夜无码片在线观看影院|

国产三级久久精品三级

|

性生大片免费观看网站yy|

中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡|

天天躁日日躁狠狠躁2018

|

在线不卡高清播放AV网站|

国产电影一卡二卡三卡四卡麻豆|

039一本道不卡免费播放|

精品免费久久久久久久|

四虎永久在线精品视频|

亚洲成aⅴ人在线观看|

国产精品无码一区二区三区电影|

免费观看黄A片在线观看|

香港三日本8A三级少妇三级99|

精品无码AV无码免费专区|

丰满人妻熟妇乱又伦精品|

亚洲最新无码中文字幕久久|

99精品国产一区二区三区不卡|

少妇被躁爽到高潮无码人狍大战|

国产精品嫩草99AV在线|

亚洲日本VA一区二区三区|

无码人妻丰满熟妇区五十路|

精品久久久无码中文字幕天天|

中文字幕一区二区三区精华液|

综合久久久久6亚洲综合|

久久精品人妻中文系列|

免费国产黄网站在线观看|

亚洲.欧美.在线视频|

97资源共享在线视频|

亚洲人成网站18禁止无码|

揄拍成人国产精品视频|

国产精品视频色尤物yw|

又爽又黄无遮拦成人网站|

国产欧美va欧美va在线|

国产一性一交一伦一A片视频|

视频二区精品中文字幕|

亚洲ww国产a大作|

亚洲人成无码网站在线观看|

精品无码AV无码免费专区|

在线天堂新版资源www在线|

久久东京伊人一本到鬼色|

无码专区一ⅴa亚洲v专区在线|

四虎国产成人永久精品免费|

日本国产网曝视频在线观看

|

99国内精品久久久久久久|

久久久久久免费毛片精品|

爆乳日韩尤物无码一区|

日本高清中文字幕免费一区二区

|

亚洲产在线精品亚洲第一站一

|

无码午夜人妻一区二区三区不卡视频|

2018天天拍拍天天爽视频|

无码AV天堂一区二区三区|

JJZZJJZZ高潮喷水妇女|

亚洲欧美日韩高清一区|

50路60路老熟妇啪啪|

成年女人喷潮视频免费观看|

免费无码又爽又黄又刺激网站|

国产成人精品免费视频大|

亚洲性日韩精品一区二区三区|

国产成人vr精品a视频|

另类性姿势BBWBBW|

无码国产色欲xxxxx视频|

国产精品无码翘臀在线观看|

精品无人区一区二区三区

|

无码日韩做暖暖大全免费不卡

|

无码国产69精品久久久久同性|

国产精品亚洲A∨天堂不卡|

青青青视频免费线看|

久久精品人妻无码专区|

欧美又粗又大AAA片|

乱人伦人妻中文字幕无码|

97人妻人人澡人人爽国产一

|

最好看的免费观看视频西瓜|

在线观看网址入口2020|

最好免费高清视频在线观看|

99麻豆久久久国产精品免费

|

婷婷五月开心亚洲综合在线|

国产片av在线观看精品免费|

特级毛片片a片aaaaaa|

少妇高潮A片无套内谢麻豆传|

日本无码不遮挡又黄大尺度电影

|

精精国产xxxx视频在线播放

|

久久综合AV免费观看|

欧美人与性动交Α欧美精品|

无码午夜人妻一区二区三区不卡视频

|

成人片黄网站色大片免费|

亚洲精品成人av观看|

一本一道人人妻人人妻ΑV|

亚洲中文字幕无码久久2017|

亚洲成aⅴ人片|

少妇无码av无码去区钱|

亲子乱子伦视频一区二区|

亚洲综合久久精品无码色欲|

日本理伦少妇4做爰|

无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇|

成人AV无码无需播放器|

日本无码不遮挡又黄大尺度电影

|

亚洲国产精品无码java|

亚洲熟女综合色一区二区三区|

亚洲日韩aⅴ在线视频|

亚洲成av人片一区二区三区|

少妇无码av无码专区线y|

亚洲国产成人无码AV在线影院L|

午夜成人鲁丝片午夜精品|

午夜精品久久久久久久久久久久

|

国产午夜视频在线观看|

亚洲国产超清无码专区|

午夜无码视频在线观看网站|

欧美日韩精品久久久免费观看|

又爽又黄又无遮挡的激情视频|

国产精品自产拍在线观看55|

国产V综合V亚洲欧美久久|

国产成人精品一区二三区在线观看|

伊人精品成人久久综合全集观看|

婷婷色香五月综合激激情|

波多野结衣BT|

露100%奶头的美女图片无遮挡|

婷婷久久综合九色综合|

麻豆专媒体一区二区|

欧美丰满少妇猛烈进入A片蜜桃|

国产成人乱色伦区小说|

中文字幕人妻少妇引诱隔壁|

丝袜足午夜福利视频丝袜|

337p日本大胆欧洲色噜噜|

国啪产自制福利2020|

少妇的肉体在线观看|

亚洲一本大道无码AV天堂|

午夜性爽视频男人的天堂|

亚洲伊人色欲综合网色|

国产精品无码Av天天爽|

最近2018免费中文字幕4|

国产精品日本一区二区在线播放

|

国产AV一区二区三区传媒|

精品国产午夜福利在线观看|

无码流畅无码福利午夜|

久久精品国产99国产精偷|

亚洲午夜精品久久久久久APP|

成人国产三级在线观看|

久久久久亚洲精品无码网址|

国产成人精品日本亚洲|

亚洲成a人片在线播放|

国产一区二区波多野结衣|

在线精品视频一区二区三四|

牛和人交vide欧美xx00186|

free性丰满白嫩白嫩的hd|

chinese国产avvideoxxxx实拍|

亚洲色自偷自拍另类小说|

亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码|

一区二区三区内射美女毛片|

十八禁啪啪无遮挡网站|

亚洲国产精品国自产拍av|

韩国理伦三级做爰观看玩物|

久久综合九色综合网站|

国产亲妺妺乱的性视频播放|

国产高清女同学巨大乳在线观看

|

秋霞AV一区二区二三区|

AV无码国产精品色午夜|

少妇被又大又粗又爽毛片|

成在线人免费视频一区二区|

人妻AV中文系列制服丝袜|

熟女人妇交换俱乐部|

国产精品对白刺激久久久|

伦人伦XXXX国语对白|

99r在线精品视频在线播放|

欧美人与动牲交a免费观看|

中文字幕人妻色偷偷久久|

人爽人澡人妻a片精品二区|

少妇被爽到高潮动态图|

亚洲精品中文一区二区在线|

大香伊蕉在人线国产最新75|

久激情内射婷内射蜜桃|

国产97碰免费视频|

精品久久8X国产免费观看|

亚洲红杏在线无码AV|

内射无码专区久久亚洲|

sm免费人成虐网站|

无码一区二区三区不卡AV|

国产成人无码午夜视频在线播放|

国产成人艳妇AA视频在线|

国产在线视欧美亚综合|

中文字字幕人妻中文|

无码av不卡一区二区三区|

影音先锋人妻av在线电影|

国产成人精品A视频一区|

精品人妻伦一二三区久久|

国色天香色欲色欲综合网|

成熟人妻AV无码专区A片|

亚洲精品GV天堂无码男同|

色婷婷小说|

亚洲va在线va天堂va国产2020|

午夜福利精品视频免费看|

一二三四免费观看在线中文版|

浪潮色诱av久久久久久久|

日韩精品无码综合福利网|

宅男噜噜噜66在线观看|

69久久国产精品热88人妻|

午夜快车完整视频在线观看|

亚洲 国产 韩国 欧美 在线|

思思99热精品免费观看|

永久免费的无码中文字幕|

国产欧美一区二区精品性色|

亚汌国产一区二区三区|

久久精品人妻无码专区|

大桥未久亚洲一区二区|

97精品人妻一区二区三区香蕉|

yes4444视频在线观看|

熟妇人妻无码中文字幕老熟妇

|

蜜桃狠狠色伊人亚洲综合网站|

亚洲V日本在线电影|

超级乱婬小说全集|

日韩少妇内射免费播放18禁裸乳|

国产精品人人爽人人做我的可爱|

亚洲中文字幕成人野花高清樱花|

色综合久久综合中文综合网|

国产精品扒开腿做爽爽爽A片|

寂寞少妇做SPA按摩|

爽到高潮无码视频在线观看|

城中村快餐嫖老妇对白|

亚洲色大成网站www|

狠狠躁18三区二区一区|

99精品国产兔费观看久久|

国产丰满乱子伦无码专区|

中文无码高潮到痉挛在线视频|

伊在人亚洲香蕉精品区麻豆|

亚洲日韩aa特黄毛片试看|

国产免费又色又爽又黄的视频软件|

婷婷综合另类小说色区|

亚洲一区爱区精品无码|

中文字幕高潮波多野结衣|

精品国产成人高清在线观看|

人人妻人人澡人人爽不卡视频|

久久久久久av无码免费网站动漫|

国产成人久久AV免费|

无码国产激情在线观看|

欧美激情一区二区久久久|

国产精品免费精品自在线观看

|

日本乱偷互换人妻中文字幕|

国产GV无码A片在线观看|

国产成人精品免费视频网页大全|

99精品国产在热久久无毒不卡

|

日韩精品一区二区三区中文无码|

久久丫精品忘忧草西安产品|

亚洲免费精品AⅤ国产|

欧美激情第1页|

亚洲国产精品特色大片观看完整版|

国产 欧美 亚洲 中文字幕|

国产成人无码精品久久涩吧|

婷婷丁香五月激情综合在线|

国产黄a三级三级三级|

国产精品久久国产精品99|

国产剧情国产精品一区|

草草成人精品无码|

久久66热人妻偷产精品|

老牛精品亚洲成AV人片|

又粗又黄又硬又爽的免费视频|

18禁黄网站免费|

99久久99久久免费精品蜜桃|

男人扒开添女人下部免费视频

|

亚洲国产美女久久久久|

国产午夜精品一区二区三区极品|

小荡货好紧好爽A片视频|

国产 成人 综合 亚洲 网站|

成品网站灬源码杏花|

国产SUV精品一区二区88L|

亚洲国产成人乱码|

午夜理论电影在线观看亚洲|

国产三级精品三级在线专区|

在线观看中文字幕不卡有码|

老头把我添高潮了A片故视频

|

亚洲中文字幕无码久久|

亚洲综合一区二区三区四区五区|

国产精品亚洲片夜色在线|

97久久超碰国产精品旧版|

亚洲国产av无码综合原创国产|

亚洲日韩国产一区二区三区在线|

JAPAN黑人极大黑炮|

亚洲成av人片一区二区三区|

99久久婷婷国产综合精品|

人妻插B视频一区二区三区|

99麻豆久久久国产精品免费|

国产精品久久久国产盗摄|

国产欧美日韩亚洲一区二区三区|

亚洲国产午夜精品理论片|

一区二区三区久久含羞草|

欧美精品一国产成人综合久久|

一本一道vs无码中文字幕|

各种姿势玩小处雏女视频|

看同性男AA片|

亚洲a∨精品无码一区二区|

国产精品国产精品国产专区不卡|

久久精品国产99国产精偷|

爆乳熟妇一区二区三区|

日本乱偷互换人妻中文字幕|

日本高清在线中字视频|

日本少妇三级hd激情在线观看|

一 级 黄 色 片免费网站|

国产片免费福利片永久|

一区二区在线欧美日韩中文|

夜夜被公侵犯的美人妻|

久久综合色一综合色88欧美|

永久黄网站色视频免费观看|

成人综合色在线一区二区|

蜜桃色欲av久久无码精品|

国产精品久久久久影院老司|

国产白嫩美女在线观看|

国产一区二区三区无码免费|

高潮肉欲少妇A片在线看|

亚洲不卡av一区二区三区|

一个色综合国产色综合

|

日本韩国三级|

国产又黄又硬又粗|

拔萝卜免费观看高清视频下载|

成人做爰69片免费看网站明星|

无码国产偷倩在线播放老年人|

亚洲国产精品一区二区第四页|

亚洲永久精品ww47|

免费又黄又爽1000禁片|

性色欲网站人妻丰满中文久久不卡|

成人亚洲欧美丁香在线观看|

精品久久久久久中文字幕

|

亚洲精品国产精品乱码不99

|

AV激情亚洲男人的天堂国语|

Chinese老女人老熟妇HD|

亚洲 中文字幕 日韩 无码|

国产欧美精品一区二区色综合|

无码专区中文字幕无码|

欧美精品在线观看|

中文字幕精品AV一区二区五区|

日韩高清国产一区在线|

最近中文字幕视频在线mv|

在线无码免费的毛片视频|

大地资源免费第二页|

欧美人妻一区二区三区|

无码人妻久久一区二区三区不卡|

少妇的丰满3中文字幕|

四虎AV永久在线精品免费观看|

国产又色又爽又刺激在线播放

|

精品人妻一区二区三区浪潮在线|

国产丝袜无码一区二区视频|

日韩激情无码av一区二区|

中文字幕人妻高清乱码|

亚洲色欲色欲在线大片|

日日摸日日踫夜夜爽无码|

人妻少妇乱孑伦无码专区蜜柚

|

国产在线aaa片一区二区99

|

国产精品亚洲A∨天堂|

精品国产乱码久久久久久1区2区

|

精品一区二区三区在线观看|

精品久久久久久中文字幕|

顶级国内国模无码视频|

成人无码视频在线观看网站|

无码国产色欲xxxxx视频|

亚洲精品乱码久久久久久|

日韩亚洲国产中文字幕欧美|

精品亚洲AⅤ无码一区二区三区|

我把护士日出了白浆|

免费无遮挡无码H肉日本动漫|

丰满熟妇乱又伦在线无码视频

|

日欧137片内射在线视频播放

|

大学情侣宿舍里啪视频|

少妇熟女天堂网av|

国产高清在线精品一区二区三区|

久久97久久97精品免视看秋霞

|

色135综合网|

人妻丰满熟妇无码区免费|

国产大片黄在线观看私人影院|

美女视频黄a视频全免费|

成人h动漫无码网站久久|

亚洲国产av无码精品无广告|

精精国产xxxx视频在线|

亚洲国产成人高清在线观看|

亚洲v天堂v手机在线|

亚洲不卡无码永久在线|

国产在线精品无码二区|

精品国产成人一区二区|

韩日综合成人中文字幕|

国产色综合天天综合网|

亚洲AⅤ在线无码播放|

亚洲成va人在现观看无码|

中文字幕AV高清片|

综合久久久久6亚洲综合|

日本www.在线中文字幕|

国产精品成年片在线观看|

2020秋霞午夜无码福利片|

久久看片www.17c.com|

国产精品一区二区AV交换|

啊灬轻点灬视频在线观看|

精品国产欧美一区二区|

国产A在亚洲线播放|

亚洲色无码播放|

丰满的继牳3中文字幕系列免费

|

爽?好紧?宝贝别夹大巴张津瑜|

亚洲色欲综合一区二区三区小说|

久久www免费人成_看片中文|

潮喷失禁大喷水av无码|

久久综合给合久久国产免费|

少妇我被躁爽到高潮A片小说|

97夜夜澡人人爽人人喊中国片|

上司人妻互换HD无码中文

|

18禁黄网站禁片免费观看不卡|

国产麻豆一精品一AV一免费

|

色噜噜狠狠狠狠色综合久一|

伊人久久精品久久亚洲一区|

中文字幕AV久久激情亚洲精品

|

午夜人妻一区二区三区熟女|

国产一区二区三区不卡在线观看|

亚洲va韩国va欧美va|

亚洲国产成av人天堂无码|

婷婷色国产精品视频一区|

成人亚洲欧美久久久久|

成本人妻片无码中文字幕免费|

性做久久久久久|

狠狠综合久久久久综合网|

又粗又大又爽又舒服日产|

国产一区二区三区自产|

99在线精品视频在线观看|

粗大的内捧猛烈进出A片黄|

国产精品一区二区久久精品|

无码三级香港经典三级在线视频|

色欲天天天综合网|

国产亚洲综合网曝门系列|

67194熟妇在线观看线路1|

夜夜爽一区二区三区精品|

乱中年女人伦视频国产|

国产日产免费高清欧美一区|

精品午夜福利在线视在亚洲|

日韩高清在线中文字带字幕|

亚洲精品午夜一区二区电影院|

末发育娇小性色xxxxx视频|

午夜天堂精品久久久久|

中文字幕夫妇交换乱叫|

丰满少妇被猛烈进入AV久久|

高清不卡二卡三卡四卡免费|

深夜做爰性大片中文|

在线观看免费人成视频色|

无码乱人伦中文视频在线观看|

内射人妻少妇无码一本一道|

波多野结衣强奷系列在线观看

|

亚洲色自偷自拍另类小说|

60后老熟妇乱子伦视频|

无套内谢老熟女|

国产大片纵欲丰满a片|

成在人线无码aⅴ免费视频|

天天躁日日躁狠狠躁|

伦埋琪琪深夜福利|

久久精品国产亚洲无删除|

亚洲国产精品热久久|

国产亚洲精品线观看动态图|

亚洲第一狼人伊人av|

4438丁香五月亚洲最大成人|

中国chinese4p交换video|

亚洲午夜无码久久久久|

给我免费播放片高清在线观看视频

|

亚洲人成网站999久久久综合|

天天澡天天揉揉AV在线|

无码av不卡一区二区三区|

亚洲色欲一区二区三区在线观看|

av色综合网站|

欧美国产亚洲日韩在线二区|

成人午夜又粗又硬又长|

精品久久久久久无码不卡|

国模无码一区二区三区不卡|

久久久久99精品成人片三人毛片|

精品三级久久久久电影网|

久久综合亚洲色一区二区三区|

97人人模人人爽人人少妇|

亚洲成av人片无码天堂下载|

宅男噜噜噜66在线观看|

国产精品一区二区香蕉|

久久午夜无码鲁丝片|

国产av夜夜欢一区二区三区|

国产成人精品午夜二三区波多野|

婷婷四房播播|

国产午夜男女爽爽爽爽爽|

2012在线国语中字视频|

天堂MV在线MV免费MV香蕉|

中文字幕av无码不卡|

波多野结衣强奷系列在线观看|

国产精品免费视频网站|

国产成人AV在线免播放观看更新

|

老师你的好软水好多的图片|

99在线在线视频观看|

大地资源在线观看中文第二页|

亚洲中文字幕日产无码2020

|

av无码一区二区大桥久未|

无码三级a在线观看|

最近高清中文在线国语字幕|

午夜精品久久久久久毛片|

精品伊人久久久大香线蕉天堂|

亚洲精品国产电影|

亚洲国产天堂久久综合226114|

成年肉动漫在线观看无码中文|

国产成人无码午夜视频在线播放|

亚洲国产精品久久网午夜|

早起邻居人妻奶罩太松av|

中文字幕av无码不卡二区|

无码专区狠狠躁天天躁|

国产制服丝袜亚洲日本|

久久国产美女精品久久|

国内自拍视频一区二区三区|

久久aⅴ人妻少妇嫩草影院

|

大学情侣宿舍里啪视频|

亚洲另类欧美综合久久图片区|

精品久久久久久狼人社区|

欧美日韩亚洲中文字幕二区|

亚洲精品国产字幕久久麻豆|

亚洲国产成人无码AV在线|

欧洲最强女rapper免费|

国产成人综合久久亚洲精品|

亚洲精品电影院|

韩国无码AV片在线观看网站|

成品人国产剧情久久|

亚洲欧美日韩久久精品|

色综合久久无码中文字幕app|

天天爽夜夜爽夜夜爽|

大地影视资源官网第二页|

亚洲精品无码久久久久av老牛|

夜夜高潮天天爽欧美|

亚洲精品无AMM毛片|

欧美成人看片一区二区三区尤物|

9797WWW成人影片|

人妻在线日韩免费视频|

亚洲日韩精品无码专区加勒比|

亚洲精品亚洲人成人网|

在线播放无码后入内射少妇|

亚洲熟妇中文字幕五十中出|

国产乱妇乱子在线播视频播放网站

|

yes4444视频在线观看|

亚洲中文字幕无码中字|

少妇呻吟白浆高潮啪啪69|

精品黑人一区二区三区|

少妇偷倩打野战|

亚洲 日韩 欧美 成人 在线|

亚洲va中文字幕无码久久不卡|

国产偷录视频叫床高潮|

欧美亚洲日本国产黑白配|

亚洲色欲综合一区二区三区|

日本精品无码一区二区三区久久久

|

韩国年轻善良的锼子6|

国产在线观看精品一区二区三区|

国产成人av电影在线观看第一页|

国产浮力第一页草草影院|

国色天香AV在线观看免费|

日本在线观看|

性色AV极品无码专区亚洲|

人妻少妇被粗大爽9797PW|

久久亚洲精品中文字幕

|

中文字幕日韩人妻不卡一区|

无码专区一va亚洲v专区在线|

日韩高清在线观看不卡一区二区|

无码精品国产一区二区三区免费|

男人的天堂在线无码观看视频|

中文字幕无码免费久久9一区9|

日韩精品久久无码中文字幕|

安徽妇搡BBBB搡BBBB|

亚洲精品综合在线影院|

国产精品午夜无码体验区|

少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频|

www.8888888.gov.cn|

久久亚洲日韩看片无码|

色偷偷噜噜噜亚洲男人|

又爽又黄无遮挡高潮视频网站|

亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区|

国产成人精品高清在线观看99|

无码少妇一区二区三区视频|

日本卡2卡3卡4卡5卡精品视频

|

欧美丰满老熟妇aaaa片|

女乱高潮久久久久久爽爽电影|

亚洲中文日产2021|

久久午夜伦鲁片免费无码|

亚洲成av人影片在线观看|

久久久久久久久久久久中文字幕

|

日韩少妇内射免费播放18禁裸乳

|

久久久亚洲欧洲日产国码αv|

亚洲色婷婷爱婷婷综合精品|

无码av免费一区二区三区四区|

国产高潮国产高潮久久久|

国产精品人人爽人人做我的可爱|

国产欧美综合一区二区三区|

狠狠色噜噜狠狠狠7777奇米|

free性开放欧美群做a|

刺激妇乱子伦短篇|

国产97成人亚洲综合在线|

国产旡码高清一区二区三区|

国产成人精品无码青草|

已满18点此自动转m329|

国内精品久久久久久久影院|

久久综合香蕉国产蜜臀AV|

日韩不卡手机视频在线观看|

欧美激情精品久久久久久|

天天躁日日躁狠狠久久|

在线视频免费无码专区|

漂亮少妇高潮A片XXXX|

少妇高潮一区二区三区99|

亚洲精品无码不卡|

波多也结衣无码精品av在线观看|

在线播放国产一区二区三区

|

国产精品va无码一区二区|

九九99久久精品国产|

无码流畅无码福利午夜|

国产乱XXXXX97国语对白|

最新的国产成人精品2020|

色中色 亚洲|

夫では満足できない人妻|

无码AV午夜福利一区|

国产亚洲欧美在线观看三区|

亚洲精品中文字幕无码蜜桃|

JJZZJJZZ高潮喷水妇女|

日本人も中国人も汉字を|

最近中文字幕完整版2018一页|

国产欧美一区二区精品久久久

|

亚洲人成网站免费播放|

最新日本在线一区二区不卡

|

AV天堂午夜精品一区二区三区|

人妻少妇456在线视频|

国精品人妻无码一区二区三区牛牛

|

亚洲熟妇AV一区|

国产精品亚洲五月天高清

|

国产成人免费高清直播|

亚洲综合精品一区二区三区|

色欲AⅤ亚洲情无码AV|

亚洲国产AV无码男人的天堂|

少妇性荡欲午夜性开放视频剧场

|

狠狠色综合网站久久久久久久

|

亚洲欧美日韩中文无线码|

最近免费中文字幕完整视频|

国产成A人亚洲精品无码樱花|

国产精品无码AV不卡顿|

曰本无码人妻丰满熟妇5g影院|

色戒完整版视频哔哩哔哩|

《艳香艳史》在线播放|

无码人妻精品一区二区蜜桃百度|

欧美色欧美亚洲高清在线观看|

伊人久久久大香线蕉综合直播|

欧美色欧美亚洲高清在线观看|

2019天天吃天天香蕉|

激情综合婷婷色五月蜜桃|

伊人久久大香线蕉亚洲|

国产午夜无码片在线观看影院

|

99热成人精品国产免|

少妇午夜福利水多多|

国产精品久久人妻互换毛片|

久久久久亚洲精品无码蜜桃

|

精品一区二区三区无码AV久久|

高清无码动漫av免费播放|

中文字幕一区二区精品区|

青青草国产精品亚洲专区无码|

国产精品av免费观看|

久久精品国产免费观看|

亚洲综合无码一区二区|

国产少女免费观看电视剧字幕大全|

国产乱子伦|

99久久免费国产精品四虎|

3人不停在她体内进进出出|

亚洲V无码一区二区三区四区观看|

极品美女扒开粉嫩小泬|

国产老妇女牲交视频|

夜蒲4三级做爰视频|

在线观看国产网址你懂的|

精品国产乱码久久久久久乱码|

亚洲区精品区日韩区综合区|

2019伊人高清无码|

色婷婷五月综合亚洲小说|

少妇熟女天堂网av|

亚洲综合色视频在线观看|

国产精品视频露脸|

女人国产香蕉久久精品|

亚洲蜜芽在线精品一区|

精品国产一区二区三区四区五区|

极品少妇粉嫩小泬啪啪小说|

亚洲精品一区二区三区精品|

亚洲欧美日韩在线一区|

日韩av无码免费播放|

国产婷婷色综合av蜜臀av|

免费ā片在线观看|

成人无码精品一区二区三区亚洲区

|

婷婷六月综合缴情在线|

国产日韩精品一区二区三区在线

|

日本理伦少妇4做爰|

丰满熟妇乱又伦在线无码视频|

麻豆精品传媒2021网站下载|

久久99久久99小草精品免视看|

日日摸天天碰中文字幕|

亚洲香蕉网久久综合影院小说

|

在厨房被c到高潮a毛片奶水|

久久影院午夜伦手机不四虎卡|

亚洲精品久久久久久久蜜桃|

亚洲国产精品成人久久|

亚洲乱色伦图片区小说|

国产免费踩踏调教视频|

麻豆天美国产一区在线播放|

国产AV天堂亚洲国产AV天堂|

各种少妇正面bbw撒尿|

久久久99精品成人片中文字幕|

亚洲熟妇无码乱子AV电影|

午夜精品久久久久久|

美女裸体无遮挡免费视频网站|

国产亚洲无线码一区二区|

无码AVAV无码中文字幕|

csgo高清大片免费播放器|

亚洲午夜精品久久久久久浪潮|

三亚在线观看免费高清电视剧软件|

人与狗精品AA毛片|

丰满少妇人妻hd高清大乳在线|

亚洲综合色在线视频WWW|

天堂а√在线最新版中文在线|

国产真实自在自线免费精品|

国产艳妇av在线出轨|

在线观看免费人成视频|

日本无码精品一区二区三|

最近中文字幕免费MV在线视频|

久久精品国产精品亚洲艾草网|

老师我想你日本高清观看视频|

精品AV国产一区二区三区四区|

在线播放国产女同闺蜜|

亚洲gv白嫩小受在线观看|

无码av在线一本无码|

日韩不卡手机视频在线观看

|

乱人伦中文无码视频在线观看|

国产又粗又猛又爽又黄a片|

中国熟女仑乱hd|

精品人妻码一区二区三区|

国产亚洲精品A第一页|

人人妻人人澡人人爽欧美二区|

性生大片免费观看网站yy|

中文无码一区二区不卡αv|

亚洲精品成av人片天堂无码|

3人不停在她体内进进出出|

亚洲男女一区二区三区|

国产日韩在线时看|

日本啪嗒视频大全|

一夲道AV无码无卡免费|

亚洲A片无码精品毛片|

国内少妇毛片视频|

精品一区二区成人精品|

AV无码人妻一区二区三区牛牛|

国产白丝JK捆绑束缚调教视频|

国产亚洲婷婷香蕉久久精品|

又紧又黄的免费视频网站|

GOGOGO高清在线观看视频中文|

热99re久久国免费超精品首页|

javaparser少妇高潮|

免费观看已满十八岁电视剧直播抖音

|

亚洲精品无码aaaaa爱的色放|

青娱乐极品视觉盛宴av|

午夜福利试看120秒体验区|

最新欧美精品一区二区三区|

女女同性黄网在线观看|

99久久久无码国产精品动漫|

欧美泑泑1500部|

免费看999永久A片视频|

免费无码鲁丝片一区二区|

99久久99这里只有免费费精品|

美熟丰满老熟女bbw|

高潮真紧好爽我视频|

国产精品毛多多水多|

亚洲日产无码中文字幕|

国产 字幕 制服 中文 在线|

亚洲综合色成在线播放|

久久国产福利一区二区

|

国产国语毛片在线看国产|

国产精品午夜无码AV体验区|

亚洲精品天堂成人片av在线播放|

美女脱内衣18禁免费观看网站|

国产喷水1区2区3区咪咪爱av|

男人又大又硬又粗视频|

伸进同桌奶罩里摸她胸作文|

ass日本丰满熟妇pics|

极品尤物白丝自慰正在播放|

少女免费观看MV大片高清动漫

|

欧美乱人伦人妻中文字幕|

波多野结衣50连登视频

|

男女啪啪高清无遮挡免费|

制服丝袜有码中文字幕在线|

亚洲精品久久无码AV片银杏|

日韩免费无码一区二区视频|

视频一区视频二区制服丝袜|

国产老熟女伦老熟妇视频|

扦插bb有什么好处视频|

精品人妻一区二区三区浪潮在线|

亚洲日韩激情无码一区|

精品三级久久久久电影网|

熟妇高潮精品一区二区三区|

中文无码一区二区三区在线观看|

国产成人精品免费视频大全|

久久精品成人免费观看三|

久久午夜福利电影|

四虎影院211风情影院|

两性色午夜视频免费无码|

亚洲国产精品无码中文字满|

少女视频在线视频免费观看|

精品无码国产一区二区三区AV

|

一个人在线观看的视频免费|

欧美又粗又大AAA片|

搡老女人老熟妇HHD|

国产强奷伦奷片|

欧美视频在线高清在线观看|

国产精品自产拍高潮在线观看

|

国产欧美亚洲精品第二区软件|

蜜桃视频无码区在线观看|

欧美又粗又大AAA片|

成人免费无遮挡在线播放|

一本一道久久a久久精品综合|

久久精品国产精品|

国产av无码日韩av无码网站|

一区二区三区内射美女毛片|

真实的国产乱ⅩXXX66V|

久久青青草原精品国产app|

日韩一区视频精品无高清在线观|

伊人精品无码一区二区三区电影|

哈尔滨熟女啪啪嗷嗷叫|

色婷婷亚洲十月十月色天|

丰满人妻一区二区三区视频53|

国产精品久久久久久亚洲毛片|

国产综合久久久久|

亚洲区综合区小说区激情区|

久久久久久久综合色一本|

18禁真人床震无遮挡Α片|

国产精品国产三级国产AV主播|

午夜片少妇无码区在线观看|

少妇女BBxBBxBBxBBx|

丝袜足午夜福利视频丝袜|

亚欧乱色熟女一区二区三区|

日本丰满熟妇被捏出奶水|

17·c18起草视频|

无码熟妇人妻在线视频|

欧美又黄又大又爽A片|

成人h动漫精品一区二区无码

|

成人国产精品免费视频|

国产成人欧美日韩在线电影|

无码精品人妻一区二区三刘亦菲|

国产高清免费视频免费观看|

mm1313亚洲精品无码久久|

狠狠躁狠狠躁东京热无码专区|

国产女人爽的流水毛片|

亚洲欧美另类久久久精品能播放的|

欧美日韩精品一区二区在线观看|

日韩免费特黄一二三区|

免费一本色道久久一区|

女人荫蒂被添全过程A片免费|

午夜亚洲国产理论片中文|

又粗又黄又硬又爽的免费视频|

yy1111111少妇影院光屁股|

久久99精品久久久久子伦|

97久久久人妻一区精品|

国产日韩综合一区在线观看|

国产成人成网站在线播放青青

|

国产xxxxx在线观看|

午夜免费无码福利在线观看|

国产人成高清在线视频99|

亚洲精品动漫免费二区|

中文字幕丰满伦子无码|

无码人妻精品一区二区三区9厂

|

国产精品岛国久久久久|

亚洲熟妇无码AV在线观看网址|

在厨房抱住岳丰满大屁股韩国电影|

三级a午夜|

四虎国产精品永久在线下载|

国产精品久久自在自线不卡|

国产成人精品无码片区在线观看|

最近最新中文字幕大全免费版下载

|

国产在热线精品视频|

午夜婷婷精品午夜无码A片影院|

一区二区视频传媒有限公司|

日韩av无码一区二区三区|

亚洲成av 人片在线观看无码

|

小sao货揉揉你的奶真大电影|

无码无遮挡又大又爽又黄的视频|

日本爽爽爽爽爽爽在线观看免

|

亚洲国产欧美日韩另类|

国产一区二区三区在线电影|

18禁影库永久免费|

亚洲日韩AV无码|

潮喷失禁大喷水无码|

免费人成小说在线观看网站|

国产一区二区三精品久久久无广告|

欧美日韩亚洲精品瑜伽裤

|

午夜无码一区二区三区在线|

国产日产欧产精品|

国产无夜激无码AV毛片|

韩国三级hd中文字幕|

最近更新中文字幕大全免费|

久久久一本精品99久久精品66|

日产乱码芒果视频|

日本无码免费一区二区三区|

成人乱码免费视频A片含羞草传媒|

蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆|

无码日韩精品一区二区免费暖暖|

日本精品久久无码影院|

女人高潮特级毛片|

国产精品18禁污污网站|

国产精品久久久久久久久久红粉|

av无码天堂一区二区三区|

午夜精品久久久久久久爽|

又高潮又刺激又无码国产|

精品一区二区三区免费视频|

成人h动漫精品一区二区|

2020年国产精产品|

人人澡人人人人天天夜夜|

女人的天堂A国产在线观看|

在线精品一区二区三区|

一本大道中文日本香蕉|

男女啪啪猛烈免费网站|

超碰97人人做人人爱少妇|

69SEX久久精品国产麻豆|

美熟丰满老熟女bbw|

一本无码人妻在中文字幕|

亚洲熟妇AV一区|

午夜福利无码不卡在线观看|

国产乱码字幕精品高清av|

免费视频片在线观看|

亚洲成亚洲乱码一二三四区软件|

精品久久久久久中文字幕202|

三年在线观看免费高清大全|

精品亚洲一区二区三区在线观看

|

欧美freesex呦交摘花出血|

国产成人18黄网站在线观看|

人妻av无码av中文av日韩av|

人妻少妇精品中文字幕AV蜜桃

|

亚洲国产成人久久综合下载|

久久综合无码中文字幕无码|

亚洲制服另类无码专区|

国产精品视频一区国模私拍|

亚洲.欧美.在线视频|

国产熟女高潮视频|

中文字幕在线亚洲日韩6页|

国产成年无码久久久免费|

ai杨幂被弄高潮在线观看|

日本高清无人区影院|

无码国产69精品久久久久孕妇

|

GOGOGO国语版免费播放|

成人网站国产在线视频内射视频|

苍井空大尺寸视频大全在线观看|

国产福利在线观看片|

ass新版ass毛茸茸pics|

色欲久久综合亚洲精品蜜桃

|

亚洲精品一品区二品区三品区|

中文无码一区二区不卡ΑV|

无码免费的毛片基地|

少妇人妻AV毛片在线看|

麻花星空MV高清免费|

国产午夜人做人免费视频|

国产黄a三级三级三级

|

丁香花电影高清在线观看|

亚洲中文字幕一区精品自拍|

日本 欧美 制服 中文 国产|

国产精品揄拍100视频|

欧美成人一区二区三区在线观看|

人成午夜大片免费视频77777|

国产成人亚洲综合精品|

成人欧美一区二区三区黑人|

国产精品国产三级国产a|

国产V片在线播放免费无码|

亚洲国产日本综合aⅴ|

日韩精品亚洲人成在线观看|

国产乱人伦偷精品视频不卡|

日本国产精品无码字幕在线观看

|

久久久国产精华液|

国产成 人 综合 亚洲网站|

国产精品无码一区二区三级|

综合人妻久久一区二区精品|

精品国产乱码久久久久久乱码|

精人妻无码一区二区三区|

亚洲乱码AV中文一区二区|

2020最新国产在线不卡A|

国产福利一区二区三区在线视频

|

女高中生自慰污免费网站|

最美女人体内射精一区二区|

国产av午夜精品一区二区入口

|

精品国产品香蕉在线|

1000部做爰免费视频|

色猫咪免费人成网站在线观看

|

麻花传媒MV一二三区别在哪里

|

热99RE久久精品这里都是精品|

在厨房拨开内裤进入毛片|

亚洲国产精品毛片av不卡在线|

久久只精品99品免费久23|

成人国产精品日本在线观看|

好男人在线社区www在线观看|

成人综合网亚洲伊人|

久久婷婷五月综合国产尤物APP|

欧美日韩国产激情一区|

亚洲综合网站色欲色欲|

啪啪玩小处雏女毛免费|

亚洲区精品中文字幕|

7777久久亚洲中文字幕蜜桃|

亚洲成va人在现观看无码|

国产人成视频在线观看|

久久99国产精品久久|

亚洲国产精品热久久|

精品国产免费观看久久久|

无码精品人妻一区二区三区98

|

在线观看免费的成年影片|

国产精品亚洲一区二区在线观看

|

国模杨依粉嫩蝴蝶150P|

亚洲日本中文字幕在线四区|

免费毛片a线观看|

国产69精品久久久久9999|

655fun.黑料热点事件-黑料不打|

刺激性A片欧美激情免费|

欧美日韩亚洲精品瑜伽裤|

久久五月丁香合缴情网|

人妻人人看人妻人人添|

久久婷婷成人综合色综合|

精品丝袜国产自在线拍高清

|

国产a国产片国产|

扒开老师大腿猛进AAA片邪恶|

国产十八禁啪啦拍无遮拦视频|

人妻少妇精品久久久久久|

亚洲一区二区三区国产精品无码|

亚洲欧美日韩一区在线观看|

日本少妇A片又爽又黄|

无码福利在线观看1000集|

糖心vlog入口进入|

天天碰免费上传视频|

国产在线无码av完整版在线观看|

国产成人久久精品流白浆

|

国产精品99久久免费观看

|

亚洲熟女乱综合一区二区|

国产精品永久免费|

在线最新av免费费观看|

久久久无码人妻精品无码|

国产三级AⅤ在在线观看|

真人无码国产作爱免费视频|

国产乱人伦偷精品视频不卡|

国产精品亚洲片在线|

3d动漫精品啪啪一区二区|

草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵ios|

国产成人亚洲综合网站小说|

麻豆久久久9性大片|

99RE热视频这里只精品|

老熟女重囗味HDXX70星空|

国产理论剧情大片在线播放|

国产在线无码视频一区二区三区|

欧美又大又粗无码视频|

国产精品自在线拍国产手青青机版|

日本动漫十八禁黄无遮挡吸乳|

97久久香蕉国产线看观看|

日韩亚AV无码一区二区三区

|

秋霞成人国产理论A片|

丰满少妇偷人51视频在线观看|

国产精品人人妻人人爽|

久久精品无码一区二区小草|

久久精品国产清自在天天线|

3人不停在她体内进进出出|

国产午夜无码片在线观看影院|

中文在线网在线中文|

国产精品久久久亚洲|

亚洲人成网站在线观看播放|

亚洲精品粉嫩小泬18P|

а√资源新版在线天堂|

欧美激情一区二区三区|

九九精品无码专区免费|

好爽…又高潮了毛片|

最近更新2019中文字幕免费看

|

欧美多毛肥胖老妇做爰|

男人扒开添女人下部免费视频|

国产又黄又大又粗的视频|

午夜视频在线瓜伦|

中文无码天天AV天天爽|

欧美老熟妇xb水多毛多|

国产成人无码aa精品一区|

亚洲日韩精品无码一区二区三区

|

亚洲成A∧人片在线播放黑人|

欧美熟妇乱人伦A片免费高清|

国产精品毛多多水多|

97亚洲狠狠色综合久久久久|

国产精品视频观看裸模|

啦啦啦中文在线视频免费观看|

日韩人妻一区二区三区免费|

亚洲春色av无码专区在线播放|

99精品视频只有精品高清6|

日韩av无码久久精品免费|

妇乱子伦毛片视频|

成人做爰视频WWW|

好吊视频一区二区三区|

人妻熟妇乱又伦精品视频|

高清亚洲日韩欧洲不卡在线|

人妻系列影片无码专区50|

四虎成人精品无码永久在线|

中文字幕AV无码一区二区蜜芽三区|

午夜福利32集云播|

国产69精品久久久久人妻|

国自产精品手机在线观看视频|

成人精品一区二区三区中文字幕|

免费无码又爽又黄又刺激网站|

天堂亚洲2017在线观看|

天天综合亚洲色在线精品|

中国亚洲女人69内射少妇|

人爽人澡人妻a片精品二区|

日本护士毛茸茸高潮|

亚洲精品久久无码午夜一区二区|

无码人妻视频一区二区三区|

波多野结衣高潮喷水在线观看|

国产女人精品视频国产灰线|

国产成人无码A区在线观看导航|

一本大道久久东京热av|

69zxx少妇内射无码|

2018天天拍拍天天爽视频|

97人人模人人爽人人少妇|

在线播放人成视频观看|

国产欧美va欧美va香蕉在线|

天堂中文在线8最新版地址|

免费乱码人妻系列无码专区|

男女后式激烈动态图片|

久久国产乱子精品免费女|

男人av无码天堂|

97精品人妻系列无码人妻|

午夜精品久久久久久99热|

河北炮打泻火老熟女|

国产乱子伦无码精品小说|

99久久久无码国产精品动漫|

成人免费视频无码专区|

波多野结衣多次高潮三个老人|

视频二区精品中文字幕|

日韩精品人妻AV一区二区三区|

精品视频国产香蕉尹人视频|

激情射精爆插热吻无码视频|

2021年精品国产福利在线观看|

无码超乳爆乳中文字幕|

国产精品理论片|

国产精品三级一区二区|

国产真人无码作爱视频免费|

亚洲国产区男人本色在线观看|

亚洲日韩中文第一精品|

77777熟女视频在线观看|

亚洲中文有码字幕日本|

日韩无套内射高潮|

色婷婷日日躁夜夜躁|

蜜桃无码一区二区三区|

国产探花在线精品一区二区|

国产网红主播无码精品|

久久99青青精品免费观看|

2019国产最新视频在线观看|

铜铜铜铜铜铜铜铜好大好深色|

鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看|

高清一区二区三区日本久|

免费国产黄网站在线观看|

国产成人精品免费视频版大全软件

|

久久国产精品人妻丝袜|

97色偷偷色噜噜狠狠爱网站97|

先锋影音人妻啪啪va资源网站|

亚洲午夜成人久久久久久|

在线观看免费人成视频色|

性欧美大战久久久久久久|

99国产精品国产精品九九|

国产超碰aⅴ男人的天堂|

在线看片福利无码网址|

美日欧激情av大片免费观看|

成人国产精品秘片多多|

日本无码成人片在线观看波多|

亚洲精品无码不卡在线播放|

久久无码中文字幕东京热|

亚洲成a人片77777kkkkk|

老司机久久精品最新免费|

日韩在线一区二区三区免费视频|

国产手机精品一区二区|

天天天天做夜夜夜做|

色婷婷综合和线在线|

精品无码一区二区三区av

|

18禁无遮挡国产免费观看|

国产成人av一区二区三区|

日韩乱码人妻无码中文字幕久久|

精品人妻少妇一区二区三区

|

国产精品久久久久一区二区三区

|

国产精品美女一区二区三区|

国产免费午夜福利片在线

|

曰韩精品无码一区二区三区视频|

久久综合AV免费观看|

亚洲成国产人片在线观看|

国产AV天堂亚洲国产AV天堂|

国产精品欧美久久久久无广告|

久久久97丨国产人妻熟女|

亚洲真人无码永久在线观看|

免费SM羞辱调教视频在线观看|

艳妇荡女欲乱A片在线观看|

中文字幕2019年最好看电视剧|

欧美国产成人精品一区二区三区

|

成人免费777777被爆出|

图片小说视频一区二区|

无码乱人伦中文视频在线观看|

亚洲欧美另类久久久精品能播放的|

乱japanese偷窥piss|

欧美精品一卡2卡3卡4卡乱码|

亚洲熟妇中文字幕日产无码|

最近更新2019中文字幕在线|

又湿又黄裸乳漫画无遮挡网站|

久久久久亚洲精品男人的天堂|

国精产品W灬源码1H855.C|

国产成人AV男人的天堂|

国产丝袜无码一区二区视频|

亚洲精品熟女国产|

最好看的最新的中文字幕3|

亚洲精品成人a在线观看|

人妻少妇精品一区二区三区|

伊人久久精品无码二区麻豆|

波多也结衣无码精品av在线观看|

日韩精品无码一区二区三区久久久|

国产美女牲交视频|

国产精品视频一区国模私拍|

精品久久久久久无码专区|

亚洲精品92内射|

久久精品麻豆日日躁夜夜躁妓女|

亚洲精品一、二、三区|

精品无码无人网站免费视频|

国产在线精品一区二区|

在线精品亚洲一区二区|

亚洲国产精品无码java|

国产人成视频在线观看|

久久久久久亚洲精品成人|

国产精成人品|

亚洲午夜av久久久精品影院色戒|

男男做爰猛烈高潮在线观看|

中文无码人妻影音先锋|

亚洲欧美成人A∨在线观看|

久久CAOPORN国产免费|

国产精品亚洲一区二区z

|

一区国产传媒国产精品|

亚洲男男无套GV大学生|

狠狠色噜噜狠狠狠8888米奇|

亚洲VA综合VA国产产VA中|

亚洲国产成人高清在线观看|

亚洲中文字幕在线无码一区二区|

AV无码A片高潮AV|

亚洲中文字幕在线无码一区二区|

国产在线无码视频一区二区三区|

人妻精品久久无码专区精东影业|

精品剧情v国产在线观看|

性色无码AV久久蜜臀|

亚洲在AV极品无码天堂手机版|

欧美FREESEX8一10精品|

麻豆AV一区二区三区久久|

狠狠色综合网站久久久久久久高清|

国产精品人人做人人爽人人添|

久久久人人人婷婷色东京热|

亚洲区综合区小说区激情区|

国产日产欧洲系列|

国产精品永久久久久久久久久|

日本高清视频网站WWW|

中文字幕亚洲情99在线|

国产精品18久久久久久欧美网址

|

免费无码又爽又黄又刺激网站|

欧美人与动牲交a免费观看|

国产色诱视频在线观看|

国产成人精品亚洲日本在线观看|

yw尤物av无码点击进入影院

|

国产精品亚洲片夜色在线|

国产乱视频在线观看|

国产精品专区免费观看软件|

久久精品无码一区二区无码|

久久久久高潮综合影院|

无码人妻AⅤ一区 二区 三区|

久久99青青精品免费观看|

朝鲜女性裸体毛茸茸的视频|

国产精品久久久亚洲|

性无码一区二区三区在线观看|

亚洲高清乱码午夜电影网|

国产成人精品免费视频版大全软件

|

久久综合九色综合欧美狠狠

|

日产精品久久久久久久性色|

色欲欲www成人网站|

人妻少妇不满足中文字幕|

一道本免费高清中字幕1V1|

国产精品乱码一区二区三区|

闺蜜在床被男人狂躁高潮|

办公室制服丝祙在线播放|

欧美激情第1页|

免费国产自线拍|

超级碰碰色偷偷免费视频|

家里没人叫大点声干湿你小说|

亚洲日韩乱码久久久久久|

国产精品亚洲一区二区三区在线|

亚洲日韩欧洲乱码AV夜夜摸|

超碰caopro熟女m超碰分类|

最近中文字幕高清中文字幕2018|

国色天香中文字幕在线|

蜜臀AV无码精品人妻色欲|

国语自产视频在线|

精品人妻无码区二区三区|

gogogo免费高清完整|

csgo暴躁妹妹高清|

污污污WWW精品国产网站|

中国精品少妇HD|

无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨|

中文国产成人精品久久不卡|

h国产小视频福利免费视频|

成人一区二区免费视频|

99视频在线精品免费观看6|

国产人成精品香港三级在线|

亚洲欧美综合国产精品二区|

亚洲不卡1卡2卡三卡入口

|

成人无码www免费视频网站软件|

好爽…又高潮了毛片|

久久综合无码中文字幕无码|

午夜福利一区二区三区在线观看|

蜜桃臀av高潮无码|

亚洲成AV人无码中文字幕|

无码精品a∨在线观看十八禁|

亚洲欲色欲香天天综合网|

免费看黑人强伦姧人妻|

人妻 自慰 偷窥 无码|

人妻体内射精一区二区三四|

亚洲成a∧人片在线播放|

欧美最猛黑人xxxx黑人猛交|

亚洲性日韩精品一区二区三区|

亚洲一区二区三区无码影院|

亚洲欧美日韩综合久久久久|

美熟丰满老熟女bbw|

亚洲精品你懂的在线观看|

国产精品毛片久久久久久久|

欧美精品日韩精品一卡|

中文字幕有码无码av|

777国产偷窥盗摄精品品在线|

亚洲欧美日韩精品永久|

亚洲国产精彩中文乱码av|

久久无码欧美一二三区|

小少妇bbbbbbbbbbbb|

日产国产亚洲a片无码app下载|

波多野结衣AV无码久久一区|

国产成人精品一区二区三区免费

|

人妻久久久一区二区三区|

日韩在线永久免费播放|

无码av免费不卡在线观看|

伊人大蕉香中文字幕|

japanese护士高潮|

精品国产爱在线观看|

大地资源二中文在线官网|

成人内射国产免费观看|

国产成人综合色就色综合

|

办公室丝袜激情无码播放|

人妻无码中文专区久久av|

国产成人无码a区在线观看视频|

国产网红主播无码精品|

美女无遮挡免费视频网站

|

亚洲欧美日韩国产成人|

阿v网站在线观看|

久久www免费人成_看片中文|

国产一区二区三区在线观看免费

|

国产精品自产拍在线18禁|

一个色综合国产色综合|

奇米影视7777久久精品|

九九精品无码专区免费|

亚洲最大AV无码网址|

韩国v欧美v亚洲v日本v|

狼人无码精华av午夜精品|

人妻无码第一区二区三区|

少妇高潮惨叫久久久久久|

久久亚洲日韩看片无码|

超免费视频在线观看20

|

国产AV一区二区三区|

综合伊人久久在|

午夜影院app在线1|

午夜福利32集云播|

国模大胆一区二区三区|

东京热无码人妻系列综合网站

|

欧美人与动牲交a精品|

精品人妻无码区在线视频|

波多野结衣BT|

国产精品欧美成人片|

激情欧美日韩一区二区|

亚洲高清中文字幕免费|

97国产精品人妻无码免费|

人妻少妇伦在线无码专区视频|

国产av巨作情欲放纵|

手机福利视频|

久久精品国产一区二区三区

|

97夜夜澡人人爽人人模人人喊|

XXXXX69HD护士19老师|

亚洲专区 AV 第1页 在线|

亚洲精品专区在线观看|

最美女人体内射精一区二区|

国产乱人对白|

国产真人免费无码AV在线观看|

大桥久未无码吹潮在线观看|

国产精品人人妻人人爽|

国产精品自在自线视频|

无人区卡一卡二卡三乱码网站|

亚洲女同成av人片在线观看

|

国产成人精品无码青草|

无套内谢少妇毛片A片免|

欧美精品日韩精品一卡|

国产人妻无码一区二区三区免费|

欧美日韩人妻精品一区二区三区|

成人亚洲精品久久久久软件|

天堂久久久久va久久久久|

免费观看又污又黄的网站日本|

欧美成人一区二区三区在线视频|

4hu44四虎www在线影院麻豆|

中文字幕乱码一区二区免费|

国产成人涩涩涩视频在线观看|

国产av夜夜欢一区二区三区|

农民人伦一区二区三区|

最近中文字幕2019视频1|

色偷偷av一区二区三区|

男JI大巴进入女人的视频小说

|

精品无码国产污污污免费网站国产

|

欧美午夜精品久久久久免费视|

四虎成人精品永久网站|

疯狂做受XXXX国产|

国产乱人伦AV在线麻豆A|

亚洲+国产视频+欧美|

草草地址线路①屁屁影院成人|

BBWBBMBBWBBM少妇|

人妻少妇精品久久|

肉妇春潮干柴烈火MYFDUCC|

国内精品久久久久久久电影视|

疯狂做受xxxx高潮a片|

99999久久久久久亚洲|

精品成人免费一区二区|

最近最新中文字幕大全高清版|

亚洲日本VA一区二区三区|

新版天堂资源中文8在线|

无码精油按摩潮喷在播放|

九九久久精品免费观看|

五月综合激情婷婷六月色窝|

2022国产成人精品视频人|

八区精品色欲人妻综合网

|

在线观看国产网址你懂的|

免费无码又爽又刺激A片涩涩直播

成全动漫高清视频免费观看

|

1000部做爰免费视频|

日韩加勒比一本无码精品|

一区二区三区高清AV专区|

无码日韩精品一区二区三区免费|

亚洲色视频欧美色视频|

婷婷久久综合九色综合88|

成人久久欧美日韩一区二区三区|

亚洲精品亚洲人成在线观看|

无码人妻丰满熟妇区96|

激情五月色综合国产精品|

最近最新日本中文字幕mv2019|

亚洲精品欧美二区三区中文字幕|

欧洲乱码伦视频免费|

俺来也俺去啦久久综合网|

久久精品国产免费观看|

一个人在线观看的视频免费

|

暖暖爱视频免费|

老师我想你日本高清观看视频

|

狠狠躁狠狠躁东京热无码专区|

东北丰满熟女人妻与小伙|

色欲人妻AAAAAAA无码|

亚洲精品一区二区三区福利|

少妇久久久久久久久久|

精品国产第一福利网站|

狂野欧美激情性XXXX按摩|

亚洲 欧美 偷自乱 图片|

chinese熟女熟妇1乱|

无码区a∨视频体验区30秒|

内射人妻无套中出无码|

在线看片无码永久免费视频|

国产熟妇无码一区二|

欧洲精品无码一区二区三区在线播放|

米奇7777狠狠狠狠视频影院|

无码不卡一区二区三区在线观看|

中文字幕丰满乱子无码视频|

激情欧美性AAAAA片|

国产精品免费精品自在线观看

|

亚洲综合网站久久久|

国产精品扒开腿做爽爽爽a片唱戏|

亚洲色无码a片一区二小说|

午夜精品久久久久久毛片|

久青草无码视频在线播放|

国产制服丝袜亚洲日本|

亚洲国产精品日韩专区AV|

人妻有码中文字幕|

真人做爰高潮全过程|

无码精品人妻一区二区三区AV|

三年片在线观看免费观看大全|

久久精品无码专区免费东京热|

亚洲精品无码永久在线观看你懂的|

亚洲中文字幕永久在线全国|

午夜精品久久久久久久久久久久

|

久久无码人妻国产一区二区|

最近2018免费中文字幕4|

最近2019中文字幕大全第二页|

美女大量吞精在线观看456|

国产精品专区第1页|

无码人妻精品中文字幕免费|

亚洲伊人五月丁香激情|

japanese护士高潮|

欧美真人性做爰一二区欧美影院|

伊人久久大香线蕉无码麻豆|

人妻无码中文字幕|

精品无码人妻被多人侵犯AV|

真人做作爱视频|

日韩a片r级无码中文|

国产成人AV免费网址|

欧美性做爰又大又粗又长|

最近更新2019中文字幕电影

|

四虎AV永久在线精品免费观看|

国产精品无码无卡在线观看久|

亚洲精品乱码8久久久久久日本|

欧美性大战XXXXX久久久|

99噜噜噜在线播放|

免费不卡视频一卡二卡|

国产后入又长又硬|

麻豆国产原创视频在线播放|

日本欧美一区二区三区高清|

亚洲真人无码永久在线|

免费观看成年女性毛片基地|

一本到无码AV专区无码|

女人自熨全过程直播|

夜夜爽狠狠天天婷婷五月|

亚洲在AV极品无码天堂手机版|

久久久久人妻精品区一三寸|

亚洲日韩中文字幕一区|

国产精品一区二区av|

久久精品人人做人人爽97|

吸奶头吸到高潮视频免费视频|

亚洲人毛茸茸bbxx|

亚洲乱码国产乱码精华|

国产在线精品一区二区在线观看|

少妇被粗大的猛烈进出A片久久久

一本色道久久爱88AV俺也去

|

亚欧乱色国产精品免费视频|

国产成人亚洲综合无码精品|

丁香色婷婷国产精品视频|

亚洲阿v天堂在线|

久久无码中文字幕东京热|

影音先锋男人AV橹橹色|

成人免费看吃奶视频网站|

2020最新无码福利视频|

国产精品美女久久久久av爽李琼

|

麻花星空MV高清免费|

日韩精品无码综合福利网|

乱中年女人伦AV三区|

国产成人无码AⅤ片在线观看|

国产精品国产对白熟妇|

我帮妺妺洗澡忍不住c了她|

国产重口老太和小伙乱|

国产精品国产三级国产专播

|

欧美性xxxxx极品少妇|

免费人成在线观看网站|

AV色国产色拍|

最新版天堂中文在线|

中日av乱码一区二区三区乱码|

大地资源影视中文二页|

免费看的久久久久|

真人做爰高潮全过程|

欧美 亚洲综合在线一区|

成人无码精品1区2区3区免费看|

99精品国产在热久久无毒不卡|

国产高清在线男人的天堂|

国产免费人成视频在线播放播|

国产 麻豆 日韩 欧美 久久|

国产亚洲欧美精品一区|

国产九九99久久99大香伊|

色婷婷激婷婷深爱五月|

日韩欧美国产aⅴ另类|

亚洲人成精品久久久久|

久久se精品一区精品二区|

久久先锋男人av资源网站|

国产香蕉尹人在线视频你懂的|

又湿又黄裸乳漫画无遮挡网站|

av天堂久久天堂色综合|

中文字幕 日韩 人妻 无码|

色婷婷色综合激情国产日韩|

2018国产精华国产精品|

亚洲一区二区三区无码影院|

又粗又大内射免费视频小说|

8090成年在线视频|

黑人无套内谢中国少妇|

特大巨人黑人AAA片BBC|

国产精品永久久久久久久久久|

久久久精品中文字幕麻豆发布|

真实国产精品vr专区|

天天躁日日躁狠狠躁人妻|

亚洲人成绝费网站色WWW|

亚洲精品一区二区三区不卡|

欧美巨波霸乳影院|

国产美女极度色诱视频www|

亚洲天天做日日做天天欢|

亚洲精品国产一二三无码AV|

色又黄又爽18禁免费视频|

人人狠狠综合久久亚洲|

色婷婷亚洲十月十月色天|

亚洲日韩一区二区|

婷婷五月开心亚洲综合在线|

伊人狠狠丁香婷婷综合尤物|

日本亚洲VR欧美不卡高清专区

|

国产精品亚洲а∨天堂免|

舌L子伦熟妇αV|

国产无遮挡免费真人视频在线观看|

爆乳熟妇一区二区三区|

中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美|

又爽又黄又无遮掩的免费视频

|

亚洲欧美第一成人网站7777|

内地级a艳片高清免费播放

|

鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看|

久久97久久97精品免视看秋霞|

99噜噜噜在线播放|

中文字幕无码久久精品|

无码国产69精品久久久久孕妇|

中文无码精品一区二区三区|

久久综合香蕉国产蜜臀AV|

女乱高潮久久久久久爽爽电影|

精品欧美小视频在线观看|

老鸭窝视频在线观看|

国产午夜无码精品免费看动漫|

三年在线观看免费高清大全

|

国产午夜福利精品一区二区三区|

内射人妻无套中出无码|

国产成A人亚洲精V品无码性色

|

日韩AV无码免费大片BD|

国产成人精品免费久久久久|

久久精品国产99国产精2021|

吃瓜群众在线爆料免费观看|

人妻少妇精品无码专区app

|

大黑大巴大战欧洲美女图片|

AV无码中文字幕不卡一二三区|

国产xxxx视频在线观看软件|

国产欧美日韩VA另类|

中文无码热在线视频|

好涨嗯太深了嗯啊用力停|

玩弄白嫩少妇xxxxx性|

色五月丁香六月欧美综合|

国产精品一区二区久久|

扌臿辶畐的兄妹|

无套内谢少妇毛片A片AV|

特大巨黑吊av在线播放|

国精无码欧精品亚洲一区|

精品国产亚洲一区二区三区|

男男做爰猛烈高潮在线观看|

久久综合av色老头免费观看|

日本国产网曝视频在线观看

|

久久成人国产精品免费|

最新永久无码AV网址亚洲|

538在线精品|

最好看的电影2019中文字幕|

亚洲无线码高清在线观看|

一区二区三区在线不卡免费

|

狠狠综合久久久久综合网浪潮|

国产女人乱人伦精品一区二区|

少妇无码av无码专区在线观看

|

中文在线字幕免费观看电视剧日剧

|

97久久精品无码一区二区|

成人午夜爽A片免费视频|

亚洲日韩穿丝袜在线推荐|

九九电影网午夜理论片|

色翁荡息又大又硬又粗又视频软件|

波多野结衣乳巨码无在线观看

|

精品福利视频一区二区三区

|

国产午夜精品理论片|

丝袜美腿亚洲一区二区|

午夜裸体性播放|

久久在线|

巨爆乳中文字幕爆乳区|

亚洲一区波多野结衣在线|

东京热一精品无码av|

成熟少妇大片免费看|

成全视频在线观看大全腾讯地图

|

制服丝袜中文字幕在线|

97久久超碰成人精品网页|

国产精选污视频在线观看|

成人亚洲欧美一区二区|

国产精品国产三级欧美二区|

人妻互换精品一区二区|

日韩a∨无码中文无码电影|

少妇放荡的呻吟干柴烈火动漫|

色婷婷综合久久久久中文字幕|

欧美人与动牲猛交XXXXBBBB|

少妇午夜福利水多多|

国产欧美日韩亚洲一区二区三区|

无码午夜福利片在线观看|

久久99国产精品久久99小说|

国产黄三级高清在线观看播放|

亚洲午夜爱爱香蕉片|

中文字幕亚洲无线码在线一区|

国产精品无码无片在线观看|

中文亚洲成a人片在线观看|

影音先锋男人AV橹橹色|

青青草国产成人久久电影|

亚洲春色在线视频|

亚洲精品综合在线影院|

真实国产乱子伦精品视频|

少妇偷拍精品高潮少妇|

欧美色欧美亚洲高清在线观看|

无码中文AV波多野吉衣|

国产在线观看无码免费视频

|

护士的小嫩嫩好紧好爽|

在线播放国产不卡免费视频|

日日噜噜大屁股熟妇|

国产白嫩美女在线观看|

亚洲熟妇无码AV在线播放|

少妇人妻综合久久中文字幕|

免费无码国产完整版av|

日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲

|

2022国产成人精品视频人|

国产精品无码无卡无需播放器|

韩国v欧美v亚洲v日本v|

日本韩国三级|

久久婷婷综合激情亚洲狠狠|

人妻蜜と1~4中文字幕月野定规|

欧洲精品久久久av无码电影|

国产精品偷伦视频观看免费|

国产女人高潮毛片|

国产精品午夜福利在线观看地址|

一二三四在线视频观看社区|

精品亚洲国产成人蜜臀av|

日本加勒比无码中文字幕|

精品少妇人妻AV免费久久洗澡|

少妇人妻真实偷人精品视频|

无码人妻21P|

少妇无码av无码专区线y|

丰满少妇被猛烈进入高清app|

国产在线视欧美亚综合|

acca少女网课视频2023,韩国|

天美传媒xxxxhd videos3|

久久亚洲日韩精品一区二区三区|

日韩亚洲中字无码一区二区三区|

少妇搡BBBB搡BBB搡澳门|

中文在线а天堂|

丝袜足午夜福利视频丝袜|

亚洲国产制服丝袜无码av|

亚洲老熟女性亚洲|

CHINESE性内射高清5|

欧美丰满少妇猛烈进入A片蜜桃|

国产精品一区二区含羞草|

天堂а√在线地址|

精品综合久久久久久97|

亚洲精品成人a在线观看|

日韩夜夜高潮夜夜爽无码|

波多野结衣一区二区三区av免费|

亚国产亚洲亚洲精品视频|

无码国产精品一区二区免费VR|

亚洲日本va|

亚洲午夜久久久久久久久电影网|

精品BBwBBwBBWBBWBBwBBW|

少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频|

亚洲精品456在线播放|

伊人狠狠丁香婷婷综合尤物|

无码精品一区二区三区在线

|

yy111111少妇影院中文字幕|

久久AV老司机精品网站导航|

A片扒开双腿猛进入免费观看|

又长又大又粗又硬3p免费视频|

国产在线aaa片一区二区99|

国产精品爽黄69天堂A片潘金莲|

亚洲 欧美 国产 制服 动漫|

欧洲无码一区二区三区在线观看|

成人麻豆亚洲综合无码精品|

欧美人与动牲交片免费播放|

伊伊人成亚洲综合人网7777|

久久精品国产亚洲a∨麻豆|

国产肉体ⅩXXX137大胆|

无码av免费一区二区三区|

久久精品高清一区二区三区|

久久精品国产免费观看|

色偷偷噜噜噜亚洲男人|

麻豆国产在线精品国偷产拍|

av无码天堂一区二区三区|

中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃|

妺妺窝人体色www看美女|

欧美又硬又粗进去好爽A片|

国产精华精华液一二三区别|

久久午夜羞羞影院免费观看|

中文字幕人妻无码一区二区三区|

成人亚洲欧美丁香在线观看|

欧美熟妇另类久久久久久不卡|

精品丝袜国产自在线拍高清|

chinese国产老熟女|

亚洲在线无码免费观看|

性刺激的欧美三级视频中文|

qd11.878skins|

成人免费视频一区二区|

白又丰满大屁股bbbbb|

老师喂我乳我脱她胸罩两性故事|

国产成人综合在线视频|

超频97人妻在线视频|

成人AV专区精品无码国产|

国产剧情av麻豆香蕉精品|

国产精品人人妻人人爽|

日本中文字幕一区二区高清在线|

99久久精品九九亚洲精品|

亚洲成在人线av|

国产成人精品男人的天堂网站|

亚洲欧洲美洲无码精品Va|

亚洲久热无码AV中文字幕|

国产麻豆精品福利在线|

国产精品一区二555|

国产成人精品男人的天堂网站|

搡bbbb搡bbb搡|

久久久久久亚洲精品不卡|

无码AV一区在线观看免费|

国产美女a做受大片观看|

亚洲区小说区激情区图片区|

国产精品无码不卡一区二区三区|

免费毛片a线观看|

久久人人97超碰精品|

国产精品自在线拍国产|

久久九九精品国产免费看小说|

久久精品AV无码一区二区小说|

97精品人妻系列无码人妻|

曰本女人牲交全视频免费播放|

亚洲gv白嫩小受在线观看|

久久久久久久久久久久中文字幕|

国内精品免费久久久久电影院97|

国产成人亚洲综合无码DVD|

精品无码人妻一区二区免费蜜桃|

一本一道波多野结衣Av不卡|

国产白丝无码免费视频|

国产A∨国片精品青草视频|

精品国产污污免费网站|

免费一区二区无码东京热|

少妇少妇做爰片AA|

强奷乱码欧妇女中文字幕熟女|

一本一道精品欧美中文字幕|

国产午夜福利精品一区二区三区|

最近中文字幕高清中文字幕无|

伊人狠狠丁香婷婷综合尤物|

熟妇女人妻丰满少妇中文字幕|

国产在线无码av完整版在线观看|

成人国内精品久久久久影院|

日本高清视频色WWWWWW色|

国产无人区码一码二码三mba|

一本一本久久a久久精品综合|

精品久久久久中文字幕APP|

无码人妻久久久一区二区三区免费|

99热久久这里只精品国产www|

精品成人免费国产片|

人禽杂交18禁网站免费|

久久99精品久久久久久|

国产精品久久久久久久久鸭无码|

蜜臀av 国内精品久久久|

末发育娇小性色xxxxx视频|

亚洲精品国产二区图片欧美|

日本高清在线中字视频|

天天天天做夜夜夜做|

熟女无套高潮内谢吼叫免费|

少妇的丰满3中文字幕|

午夜毛片不卡免费观看视频|

AV无码精品一区二区三区四区|

产精品无码久久_亚洲国产精|

国产艳福片内射视频播放|

av色综合网站|

亚洲国产精品成人久久|

国产做无码视频在线观看|

国产乱人激情h在线观看|

h动漫精品网站网址|

精品国产AV 无码一区二区三区|

久久久久久亚洲精品不卡

|

国产手机在线αⅴ片无码观看|

国产女人18毛片水真多18精品|

大地资源网高清在线观看免费

|

美少年高潮h跪趴扩张调教喷水|

真实的国产乱xxxx在线|

婷婷人人爽人人爽人人A片|

人人妻人人澡人人爽人人精品

|

在线视频久久芭蕉|

厨房的春潮A片|

人妻精品久久久久中文字幕69|

69SEX久久精品国产麻豆|

精品成人18成人免费视频|

www.色空阁俺去也.com|

99RE8这里有精品热视频|

亚洲国产成人精品无码区在线|

国色天香色欲色欲综合网|

熟妇人妻中文字幕|

成人做爰a片免费看网站情欲电车|

成人亚洲欧美日韩在线观看|

爽爽影院免费观看视频|

亚洲码欧美码一区二区三区|

亚洲国产成人a精品不卡在线|

国产精品久久久久久影视|

99久久久无码国产精品动漫|

99精品国产成人一区二区|

老熟妇高潮一区二区三区|

国产成人综合95精品视频|

久久AV无码AⅤ高潮AV喷吹|

色综合久久久久无码专区|

国产精品久久久久无码人妻网站|

久久无码人妻一区二区三区

|

亚洲Ⅴ国产V天堂A无码二区|

女人自熨全过程直播|

亚洲乱亚洲乱少妇无码99P|

久久婷婷成人综合色综合|

啊灬啊灬啊快日出水了|

麻豆成人AV久久无码精品|

亚洲人成人无码.WWW石榴|

国产精品亚洲一区二区无码|

亚洲日本va一区二区sa|

√最新版天堂资源网在线|

人人澡人人澡人人看添av|

最好看高清免费视频|

成人国产欧美大片一区|

超级碰碰色偷偷免费视频|

高清毛茸茸的中国少妇|

噜噜高清欧美内射短视频|

久久精品国产自清天天线|

欧美xxxx做受欧美88|

亚洲视频一区|

国产99996在线亚洲|

一区二区三区高清AV专区

|

大香伊蕉在人线国产网站首页|

擦老太bbb擦bbb擦bbb擦|

中文无码一区二区三区在线观看|

国产精品美女www爽爽爽视频

|

波多野结衣办公室57分钟|

成在线人免费无码高潮喷水|

亚洲色成人网一二三区|

国产成人亚洲综合色婷婷秒播|

2020国产精品香蕉在线观看|

哈尔滨老熟女啪啪嗷嗷叫|

亚洲色WWW成人永久网址|

婷婷色爱区综合五月激情|

50路60路老熟妇啪啪|

亚洲午夜久久久久久久久久|

国产成人久久精品流白浆|

夜夜爽夜夜叫夜夜高潮|

在线看片免费人成视频久网|

成人AV无码国产在线观看|

夜夜爽狠狠天天婷婷五月|

杨思敏被揉到高潮下不了床|

18禁无遮挡羞羞污污污污网站|

国精产品一品二品国精品69XX|

插我舔内射18免费视频|

国产精品国产三级国产av品爱网|

成年女人喷潮视频免费观看|

18成禁人看免费无遮挡动态图|

影音先锋日日狠狠久久|

成年肉动漫在线观看无码中文

|

欧洲AV无码放荡人妇网站|

亚洲中文字幕AV无码区|

人人妻人人添人人爽欧美一区|

丰满少妇三级全黄|

精品亚洲AⅤ无码一区二区三区|

在线观看中文字幕不卡有码|

小泽玛丽AV无码观看|

麻豆果冻传媒2021精品传媒一区|

在线看片免费人成视频久网下载

|

亚洲人成电影在线播放|

丁香婷婷六月综合交清|

色情无码www视频无码区小黄鸭

|

少妇人妻偷人精品无码视频新浪

|

亚洲欧洲精品成人久久AV18|

天天看片无码免费视频|

中文字幕亚洲一区二区va在线|

人妻体体内射精一区二区|

亚洲国产福利成人一区二区|

无码国产精品一区二区免费VR|

太紧了夹得我的巴好爽|

一本一道av无码中文字幕|

小13箩莉黄瓜自慰喷白浆|

国产最好的高清播放机|

波多野结av在线无码中文|

久久精品国产网红主播|

五月激情丁香婷婷综合中文字幕

|

亚洲成av人片在线播放无码漫画|

亚洲精品成av人片天堂无码|

人妻无码不卡中文字幕系列|

亚洲欧美综合精品成人网站|

少妇2做爰A片|