正言若反

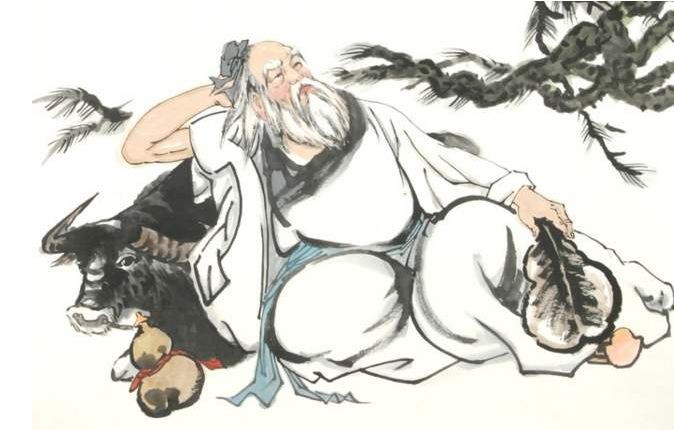

為了重申“天地不仁,以萬物為芻狗 故跖之徒問於跖曰:盜亦有道乎 由是觀之,善人不得圣人之道不立;跖不得圣人之道不行。天下之善人少而不善人多,則圣人之 利天下也少而害天下也多。 在《天運(yùn)》篇中又提到:“仁義,先王之蘧廬也,止可以一宿,而不可以久處,靚而多責(zé)。” 從表面看來,老子和莊子這種思想言論,好像是一種反派的哲學(xué),尤其為狹隘觀念的宗教徒,并非大宗教家或教主,甚至,為走入儒家岔路的頑固派,或明知故犯 忠臣孝子是冤家 太倉里的老鼠吃的撐撐飽 河里的游魚犯下甚么罪?刮凈鮮鱗還嫌刺扎 那老虎前生修下幾般福 野雞兔子不敢惹禍 古劍殺人還稱至寶!墊腳的草鞋丟在山洼 殺妻的吳起倒掛上元帥?div id="jfovm50" class="index-wrap">?div id="m50uktp" class="box-center"> !頂燈的裴謹(jǐn)捱些嘴吧! 活吃人的盜跖得了好死 莫不是玉皇爺受了張三的哄 好興致來時(shí)頑鐵黃金色!氣殺人運(yùn)去銅鐘聲也差 頭露 風(fēng)箱式的說話藝術(shù) 老子為了說明天理的公平 “橐囗” 其實(shí) 然而天地與萬物,畢竟都在動(dòng)態(tài)中生生不已地活著?div id="4qifd00" class="flower right"> 既然了解到天地之間氣分的變化往來 如果轉(zhuǎn)進(jìn)一層,了解到“橐囗”與風(fēng)箱的作用,那么,便可明白老子所說的“多言數(shù)窮,不如守中”的話,并不完全是教人不可開口說話。只是說所當(dāng)說的,說過便休,不立涯岸。不可多說,不可不說。便是言滿天下無口過,才是守中的道理,才與后文老子所說“善言無瑕囗”的意旨相符。否則,老子又何須多言自著五千文呢!譬如風(fēng)箱,在當(dāng)用的時(shí)候,便鼓動(dòng)成風(fēng),助人成事。如不得其時(shí),不需要的時(shí)候,便悠然止息,緘默無事。倘使如“灌夫罵座,禰衡擊鼓”,說來無補(bǔ)于事,那便有違“多言數(shù)窮,不如守中”的明訓(xùn)了。 本文地址:http://www.mcys1996.com/daodejingzhujie/7136.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享

上一篇:

南懷瑾《老子他說》第五章(1)

下一篇:

南懷瑾《老子他說》第三章(3)