天下皆知美之為美,斯惡矣 現(xiàn)在我們?cè)倩剞D(zhuǎn)來(lái)看看這位先圣——老子的哲學(xué)大道理 大舜起自田間,赤手空拳,以重孝道德行的成就,繼承帝堯而有天下。大禹是以為父贖罪的心情,胼手胝足,治河治水的勞苦功高,又繼大舜之后而有天下。這當(dāng)然都是無(wú)中生有,“難易相成”白手創(chuàng)業(yè)的圣帝明王行道的大榜樣。 跟著而來(lái)的,湯以一旅之師,文王以百里之地,以積德行仁為大謀略,因此而“難易相成,長(zhǎng)短相較,高下相傾,音聲相和,前后相隨”而囗有天下,開(kāi)啟德治的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)模。 從此以后,劃分時(shí)代的春秋霸主們,都是走“有無(wú)相生,難易相成,長(zhǎng)短相較,高下相傾,音聲相和,前后相隨”權(quán)術(shù)紛爭(zhēng)的路線(xiàn),互爭(zhēng)雄長(zhǎng)。所謂上古的道化與德治 等次以降 在這些歷來(lái)大國(guó)手的創(chuàng)業(yè)名王當(dāng)中,最坦率而肯說(shuō)出老實(shí)話(huà)的,有兩個(gè)人,一個(gè)是曹丕,一個(gè)是唐太宗的父親李淵。當(dāng)曹丕硬逼劉邦的末代子孫漢獻(xiàn)帝禪位的時(shí)候,他志得意滿(mǎn)地說(shuō):“舜禹受禪,我今方知。”我到現(xiàn)在,才真正知道上古舜禹的禪讓是怎么回事。同一道理,當(dāng)年李世民再三強(qiáng)迫他的父親李淵起來(lái)造反,甚至不擇手段利用女色迫使他父親上當(dāng) 其實(shí) 總之 其次 好的詩(shī)詞文學(xué) 此外在西方如羅馬的凱撒大帝、亞歷山大大帝 其實(shí) 水竇可以下溺 如果從中國(guó)傳統(tǒng)文化思想的本義來(lái)看老子 有與無(wú),是彼此互為因果,相生互變的 難與易 高與下 音與聲相和,才構(gòu)成自然界和諧的音律。因此又有“禽無(wú)聲,獸無(wú)音”的說(shuō)法?div id="4qifd00" class="flower right"> 前與后,本來(lái)是相隨而來(lái),相隨而去,沒(méi)有界限的,無(wú)論是時(shí)間的或空間的前后,都是人為的界別。它的重點(diǎn),在這個(gè)相隨的“隨”字。前去后來(lái),后來(lái)又前去,時(shí)空人物的腳步 總之 所謂“處無(wú)為之事”是說(shuō)為而無(wú)為的原則,一切作為,應(yīng)如行云流水,義所當(dāng)為,理所應(yīng)為,做應(yīng)當(dāng)做的事。做過(guò)了,如雁過(guò)長(zhǎng)空,風(fēng)來(lái)竹面,不著絲毫痕跡,不有纖芥在胸中。 所謂“行不言之教”,是說(shuō)萬(wàn)事以言教不如身教,光說(shuō)不做 引而申之 本文地址:http://www.mcys1996.com/daodejingzhujie/7127.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

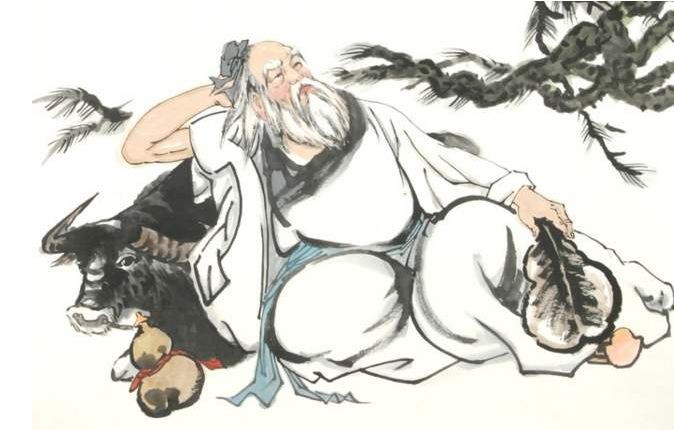

老子背上歷史的爛賬

陽(yáng)為陰所伏

萬(wàn)物本虛,萬(wàn)法本無(wú)流水行云永不居

、八十一" onerror="nofind(this)" >

、八十一" onerror="nofind(this)" >