智慧 從勢 待時

下面的二句很妙,“為者敗之 我經(jīng)常以自己的經(jīng)驗以及年輕時的感受,替青年們著想 但是 “執(zhí)者失之”,抓得太緊也是錯的 “無執(zhí)故無失”,因為知道宇宙萬事萬物隨時都在變化,所以圣人不固執(zhí)成見,而是隨時應變、通變。人事更是隨時都在變,每一剎那都在變易之中,最重要的是知道應變;應變還不行,要通變,配合變?nèi)プ儯@就是“為無為”。圣人因為能“無執(zhí)” 將成功時反致失敗 “民之從事 “民之從事”,這個“民”,不是站在官的立場,是指老百姓而言,是代表普遍的一般人,或者可解釋為“人類”。一般人做事“常于幾成而敗之”,快到成功的時候失敗了,爬樓梯還剩一階就要爬到頂上,突然跌下來,骨頭也跌傷了 但是,要注意“幾”字,再進一步做更深一層的講,成敗都有它的先機,有它的關鍵。先機是什么?是“未兆易謀”那個兆頭。一件事情的成敗,常有些前后相關的現(xiàn)象,當你動作的時候,它已經(jīng)有現(xiàn)象了,自己沒有智慧看不出來;如能把握那個“機”,就不至于失敗。所以,一般的人們“幾成而敗之”,是因為把壞的機看成成功的機,自己看不清楚,結果失敗了。這是進一步解釋“幾”的道理。 我經(jīng)常說中國文化包括《易經(jīng)》以及孔孟、老莊等的思想,中國與希臘、埃及 老子再告訴我們“慎終如始” 圣人的欲望是什么 “是以圣人欲不欲” “學不學,復眾人之所過” “以輔萬物之自然 本文地址:http://www.mcys1996.com/daodejingzhujie/7230.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權,注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡,轉載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

上一篇:

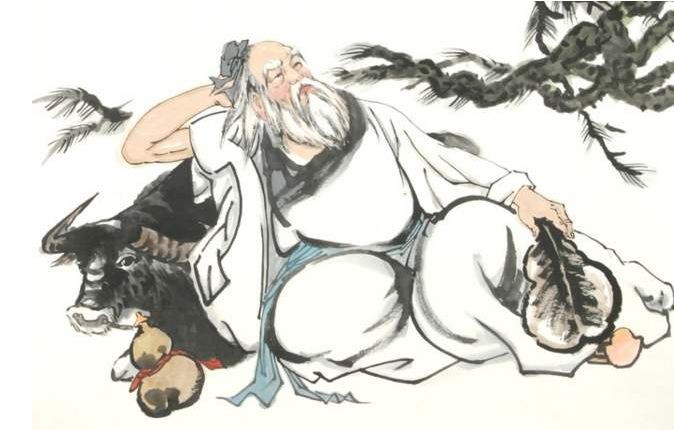

南懷瑾《老子他說》第六十四章(1)

下一篇:

南懷瑾《老子他說》第六十五章

、八十一" onerror="nofind(this)" >

、八十一" onerror="nofind(this)" >