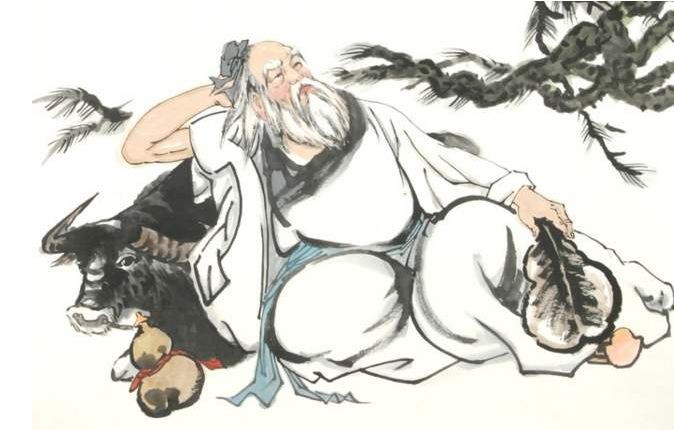

小國(guó)寡民。使有什伯之器而不用,使民重死而不遠(yuǎn)徙。雖有舟輿,無(wú)所乘之;雖有甲兵,無(wú)所陳之 縮小國(guó)土,減少人口。即使有各種器具也不使用,使人民珍重生命而不遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。雖然有船只車輛也不必乘坐,雖然有鎧甲兵器也無(wú)意陳列。讓人民再使用結(jié)繩記事的辦法。讓他們覺得吃得甘甜,穿得美好,住得安適,習(xí)俗歡樂。鄰國(guó)之間互相看得見,雞鳴狗叫的聲音相互聽得見,但人民直到老死也不相互往來(lái)。 這一章生動(dòng)描述了老子理想的社會(huì)結(jié)構(gòu)、理想的國(guó)家模式。 “小國(guó)寡民”,“鄰國(guó)相望,雞犬之聲相聞”,一幅多么寧?kù)o 在這樣的社會(huì)里 老子真正追求、真正向往的是和平 “鄰國(guó)相望,雞犬之聲相聞。”國(guó)與國(guó)很小,實(shí)際上就相當(dāng)于一個(gè)個(gè)自然村,所以雞犬叫的聲音都能相互聽得見,但那已經(jīng)是另外一國(guó)了?div id="4qifd00" class="flower right"> 陶淵明的《桃花源記》正是老子“理想國(guó)”的生動(dòng)寫照。當(dāng)今社會(huì)文明進(jìn)步 本文地址:http://www.mcys1996.com/daodejingzhujie/7562.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請(qǐng)聯(lián)系管理員,我們會(huì)立即處理,本站部分文字與圖片資源來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實(shí),我們會(huì)第一時(shí)間予以刪除,并同時(shí)向您表示歉意,謝謝!

上一篇:

張其成《道德經(jīng)》第七十九章

下一篇:

張其成《道德經(jīng)》第八十一章