是以圣人處無為之事 萬物作焉而不辭, 生而不有,為而不恃,功成而弗居。 夫唯弗居,是以不去。 他所說的是:因此之故,圣人以無為的態(tài)度來處事 這里就要問了 因?yàn)槲虻?div id="d48novz" class="flower left"> 那么再看什么叫做“行不言之教”呢 但是在古代表達(dá)的時候沒有這么嚴(yán)格的分辨 在《論語》里面有一段小故事:孔子提到孟之反這個人 但是最后這幾句話不容易做到 尤其是第三句“功成而弗居”說得更直白了 我們學(xué)到的重點(diǎn)是:老子筆下的圣人是誰?他是悟道的統(tǒng)治者 當(dāng)然,莊子也提到圣人 我們當(dāng)然不可能成為老子筆下的圣人,但是我們可以 本文地址:http://www.mcys1996.com/dahuadaodejing/5874.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實(shí),我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

總結(jié):

課后思考:

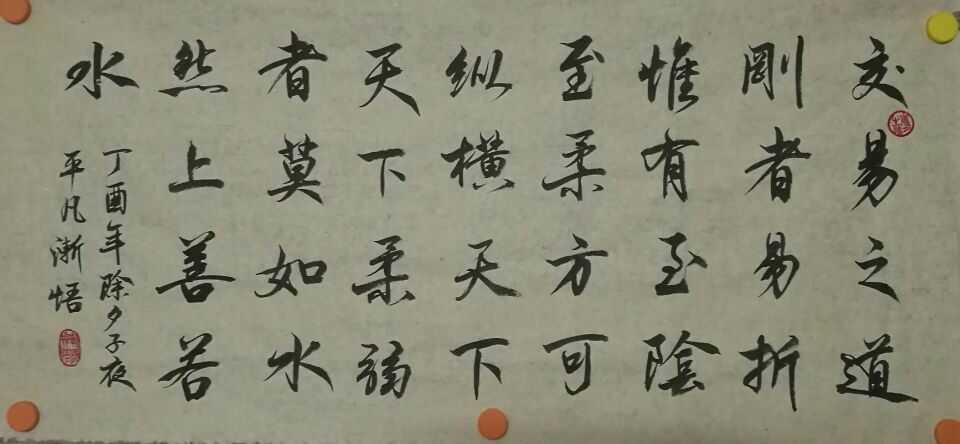

,讓我們體會古人的智慧吧!(其一)" onerror="nofind(this)" >

,讓我們體會古人的智慧吧!(其一)" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >

,無之以為用”說明了什么道理。" onerror="nofind(this)" >

,無之以為用”說明了什么道理。" onerror="nofind(this)" >