忌諱造成的影響

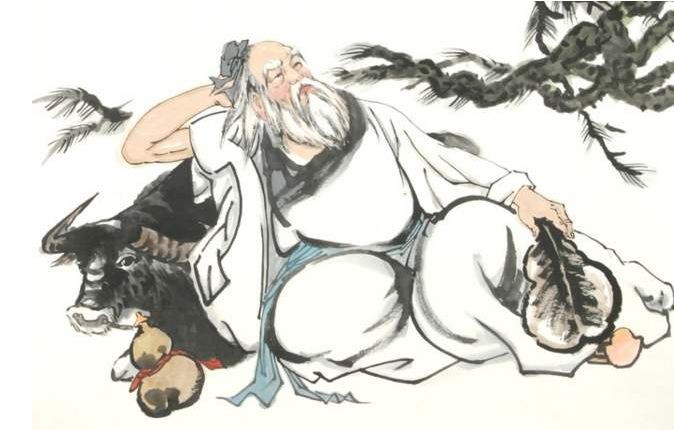

如果說老子的經(jīng)驗(yàn)不講考據(jù),而引用《神仙傳》的說法,老子已經(jīng)活了幾千年了?div id="m50uktp" class="box-center"> !渡裣蓚鳌分姓f “天下多忌諱 這就是“忌諱” 大而言之,“天下多忌諱”就是在政治上有太多的禁忌,這樣也不能干,那樣也不能做,這個(gè)名詞不行,那個(gè)名詞不對 老子說,一個(gè)國家,一個(gè)社會,禁令愈多,人民什么都不敢做,不能做,于是物質(zhì)上就愈貧窮,精神上也更貧窮,貧窮到痛苦的地步。這就是“天下忌諱,而民彌貧”的道理。 科技愈發(fā)達(dá) 精神愈昏擾 “民多利器,國家滋昏”這句話,以現(xiàn)代世界的情況來解釋,很容易明白。精密科技越發(fā)達(dá),利器越多,核子彈當(dāng)然是利器,投下一顆,即可殺人無數(shù),這是多么厲害!但所謂利器,不僅是指殺人的鋒利武器,、而且泛指利便之器。物質(zhì)文明,科技愈發(fā)達(dá),社會上人人因此而熱昏了頭。這一點(diǎn),現(xiàn)代的年輕人體會不到,只有我們這些年紀(jì)大的人 現(xiàn)在的物質(zhì)文明太發(fā)達(dá)了,“國家滋昏”,國家社會就會昏頭,熱昏就會肇亂。反過來說,歷史的經(jīng)驗(yàn),時(shí)代到了變亂的時(shí)候,“民多利器”,大家都有權(quán)力,以利器支使天下,大家都可以造反,這個(gè)社會就非亂不可。這也是歷史中有記載的許多事實(shí)。 “人多伎巧,奇物滋起”,就是我們現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代,科技一發(fā)達(dá),人的頭腦越來越靈光,物質(zhì)的享受越來越高明,越來越奇特。例如冷氣機(jī),也許五年、十年以后,不必要這樣一個(gè)大箱裝在墻上,也許會像一份月歷一樣,在墻上一掛,就可以調(diào)節(jié)空氣了。“奇物滋起”,人人好奇,都要研究,制造出來的東西就越奇怪,越便利。這個(gè)現(xiàn)象,大家稱之為社會的進(jìn)步 展而言 法令多 犯法的人更多 再說到“法令滋彰,盜賊多有”,這在政治歷史上也有很多經(jīng)驗(yàn),我們讀了歷史,看到每一個(gè)朝代到了后來法令越來越多。例如漢高祖入關(guān),法律只有三條——有名的約法三章。《史記?高祖本紀(jì)》:“與父老約法三章耳,殺人者死,傷人及盜抵罪?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!睔⑷说置?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,偷盜剁手,就只如此而已 司馬遷在寫《史記》的時(shí)候,就把當(dāng)時(shí)的官吏分作兩類 就政治方面而言 老子說了這許多歷史的經(jīng)驗(yàn) 老子就是因?yàn)閺臍v史經(jīng)驗(yàn)中知道這個(gè)道理,所以告訴我們 無為 這一段是講領(lǐng)導(dǎo)人如何使人民富強(qiáng)安樂 “故圣人云:我無為而民自化 “我無為而民自化” “我好靜而民自正” “我無事而民自富”,領(lǐng)導(dǎo)人真正“無事” 在明朝的時(shí)候,有一位年輕人考取了功名,出去做官,在上任之前,他去拜訪他的一位老師。他這位老師學(xué)問很好,過去做過很大的官,然后告老還鄉(xiāng),閑居林下。當(dāng)他向老師請教該如何把官做好時(shí),這位老師告訴他說,你去好好做官,可千萬不要作怪。做官的人,的確往往會作怪。 什么是作怪呢?例如 個(gè)人立身處世,做人也是這樣 “我無欲而民自樸”,我自己沒有私欲,社會、國家、天下受到這種無欲的影響,就自然走到純樸、厚道的路上去。 老子引用的這一段話中,每一句都用到一個(gè)“我”字,這個(gè)“我”是誰?就是老子說的“圣人”,那又是一個(gè)怎樣的“圣人”呢?這就是莊子所說的“為人上者”,就是上面的人,也就是領(lǐng)導(dǎo)人。而領(lǐng)導(dǎo)人不一定就是皇帝、君主,像學(xué)校的校長,軍隊(duì)中的班長,乃至于一個(gè)家庭中的家長,都是領(lǐng)導(dǎo)人,都要做到這幾項(xiàng)原則。 本文地址:http://www.mcys1996.com/daodejingzhujie/7219.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實(shí),我們會第一時(shí)間予以刪除

上一篇:

南懷瑾《老子他說》第五十七章(1)

下一篇:

南懷瑾《老子他說》第五十八章(1)