<sup id="kwqog"></sup>

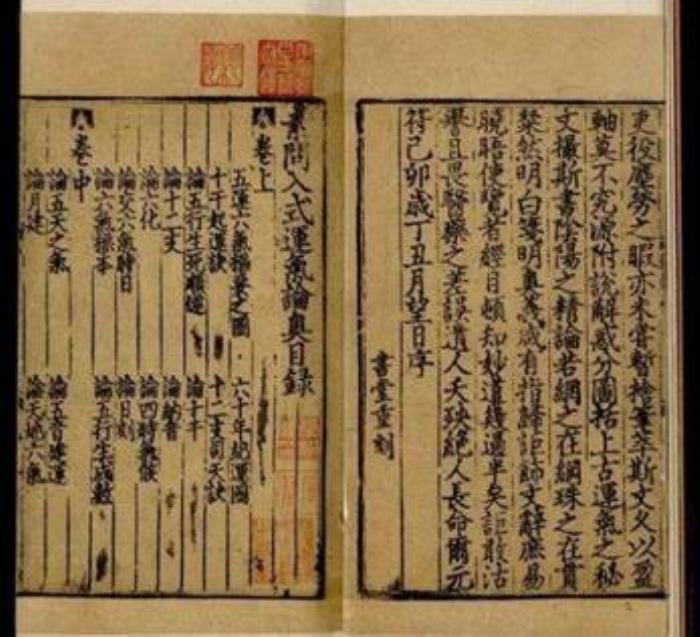

《素問》,又叫《黃帝內(nèi)經(jīng)素問》

《素問》各卷主要內(nèi)容為:卷1

、2為養(yǎng)生和陰陽五行學說,卷3為臟象,卷4為治法,卷5、6為診法,卷7、8為病機,卷9~13為疾病,卷14~18為腧穴和針道,卷23、24為治則與醫(yī)德。以上涉及人體生理、病理、診斷、治療的基本理論,突出地闡釋了陰陽五行學說、人與自然高度統(tǒng)一的整體觀、臟腑氣血功能、病因病機、疾病治則治法等,是《素問》的精華內(nèi)容所在。《素問》所創(chuàng)立的中醫(yī)理論

,是我國古代醫(yī)家在唯物主義哲學思想指導下,在醫(yī)療實踐的基礎(chǔ)上逐步形成的,能有效地指導中醫(yī)臨床實踐。貫穿全書的主要理論有如下幾方面。1、陰陽平衡論

陰陽學說本為我國古代樸素的辯證法思想

,《內(nèi)經(jīng)》的作者將其引人醫(yī)學領(lǐng)域,用以說明人體生理、病理、診斷在生理方面

2

、邪正盛衰論《素問》認為疾病的發(fā)生發(fā)展取決于邪、正雙方的盛衰

。云:“邪之所湊,其氣必虛”(《評熱病論》)。必須提高人體內(nèi)“正氣”,“正氣存內(nèi),邪不可干”。這是中醫(yī)防病治病的基本原則。邪正盛衰的辨析,直接關(guān)系到判定病證的虛實和預測疾病的轉(zhuǎn)歸。“邪氣盛則實3

《素問》吸收唯物主義思想

圣人不治已病

陽生陰長

氣相得則和

志閑而少欲

嗜欲不能勞其目

湯液醪醴

《素問·湯液醪醴論》說:“黃帝問曰:為五谷湯液及醪醴奈何?岐伯對曰:必以稻米

生鐵洛飲

《素問·病能論》說:“帝曰:有病怒狂者,……治之奈何?岐伯曰l: ……使之服以生鐵洛為飲

左角發(fā)酒

《素問·繆刺論》說:“邪客于手足少陰

澤瀉飲

《素問·病能論》說:“有病身熱解墮

本書內(nèi)容非常豐富,書中從臟腑

《黃帝內(nèi)經(jīng)》18卷最早見于班固的《漢書·藝文志》

,而將《素問》《靈樞》合稱為《內(nèi)經(jīng)》,始自晉·皇甫謐的《針灸甲乙經(jīng)》?div id="4qifd00" class="flower right">隋唐時期

《素問》傳本至宋代,出現(xiàn)很多錯訛

《素問》現(xiàn)存最早版本是金刻殘本

,尚存11卷;通行本是明嘉靖二十九年(1550)武陵顧從德影宋刻本。1949年后人民衛(wèi)生出版社有影印本和排印本出版。南懷瑾:“《黃帝內(nèi)經(jīng)》,它不只是一部醫(yī)書

,它是包括“醫(yī)世、醫(yī)人、醫(yī)國、醫(yī)社會”,所有的醫(yī)的書。”

本文地址:http://www.mcys1996.com/jichu/127597.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!